1. 引言

共青团中央维护青少年权益部、中国互联网络信息中心(CNNIC)、中国青少年新媒体协会在京联合举办“网络保护•守护成长”主题研讨会,发布了《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》。调查显示:2020年,我国未成年网民达1.83亿,互联网普及率为94.9%,拥有手机的比例为65.0%,使用手机上网比例高达92.2%。现今的青少年处在一个“互联网+”的时代,网课、自主学习、完成作业、定点签到、班级群消息等都需要用到手机,游戏、短视频等娱乐项目更是加大了青少年对手机的依赖,青少年手机上瘾的报道也屡见不鲜。

青少年正是一个自制能力有高有低、易受周围影响、追求潮流紧跟潮流的群体。短视频上有最新的潮流动向,受广大年轻人关注分享。当班里大多数人都交流短视频“网红”博主时,青少年为了融入交流会观看短视频,这主要是同辈压力(peer pressure)对青少年产生了影响。这些因素会让青少年去逐渐接触短视频,而短视频中蕴含的各种心理效应和青少年自制能力水平不高、不稳定的情况将会使青少年短视频上瘾。

2. 短视频上瘾

第48次《中国互联网络发展状况报告》指出:截至2021年6月,我国网民使用手机上网的比例达 99.6% (中国互网络信息中心,2021)。目前,智能手机已经成为最大的网络使用终端。随着其功能集合性、智能便利性等性能的不断发展,智能手机已经成为人们生活中不可或缺的重要工具。但与此同时,这些特征也让人们更容易形成对智能手机的依赖,甚至成瘾。手机成瘾是指人过度使用手机且无法控制该种使用行为而导致其社会功能受损、并带来心理和行为问题的一种新型行为成瘾(秦鹏飞,赵守盈,李大林,黄明明,&刘国庆,2020)。智能手机让青少年快捷便利地上网,将生活中碎片化的时间充分利用,使人获得愉悦感,也因此有越来越多的青少年使用手机。但也有一部分人在一定程度上出现了智能手机成瘾。他们无法控制地频繁使用手机,在学习中、工作中、甚至睡觉时都会非常关注手机,离开手机出现烦躁、不安、焦虑等情绪。

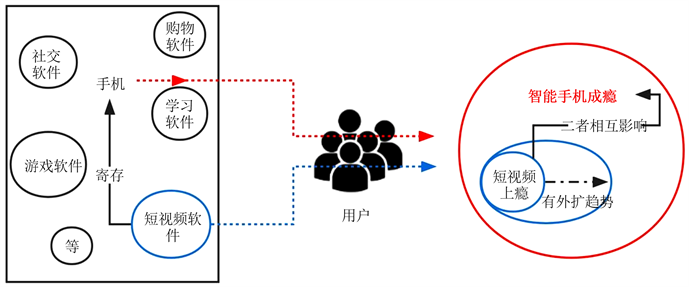

短视频软件大多被安装在手机中,智能手机作为输出信息的媒介,短视频依托于智能手机获得关注。无法控制的过度使用手机使青少年有机会接触到更多的短视频资源,自我控制能力差、甚至存在其他成瘾行为也都可能增加了短视频上瘾的可能性。英语单词“addict”来源于拉丁语“addictus”,意为“待发落的奴隶”,这种释义撤销了主体的话语权。在拉丁语释义中,奴隶是丧失主体性、自主性的人,他们听从他人的发落,行为无法受到自我意识的控制,受制于他人。有过成瘾记录的人是丧失主体、受制于成瘾客体的人,当他们继续面对其他成瘾客体的“诱惑”时,他们的自控力、忍耐力较低,有一定成瘾的可能性。智能手机成瘾与短视频上瘾有着密切联系。见图1所示,手机中包含了各类“成瘾”的源头因素,像游戏软件、购物软件和影视资源等,短视频就是其中的一种。在用户使用中可能会产生智能手机成瘾、游戏成瘾、网购成瘾、短视频上瘾等现象。智能手机成瘾和短视频上瘾是包含关系,两者之间的联系包含三个阶段:一是短视频借助手机的媒介作用将信息传达给用户,短视频上瘾在一定程度的智能手机成瘾上形成起来;二是随着短视频上瘾的程度加深,短视频上瘾也加深了智能手机成瘾程度;三是两者相互影响。一个短视频上瘾的人就使用时间、频率而言,他在一定程度上出现了智能手机成瘾现象。

短视频上瘾是一种以智能手机成瘾为形成基础、短视频软件所含的上瘾机制发挥作用的、不断被内在需要驱使观看短视频的行为,是自我控制能力差而导致不断执行成瘾行为的一种额外的超乎寻常的嗜好和习惯性。短视频上瘾主要表现为:会伴随自责情绪不间断地长时间观看短视频;不断卸载、重新下载短视频软件,有想要控制刷视频的意识但无法控制自己刷视频的行为。

Figure 1. Internal relationship between short video addiction and smartphone addiction

图1. 短视频上瘾与智能手机成瘾的内在联系

3. “抖音”的上瘾心理机制

3.1. 上瘾的根源

上瘾的根源是心理痛苦,上瘾实际上是关于人与体验的关系,光是不停地给人提供病毒或某种行为还不够——当事人必须学到,该体验是对自己心理痛苦的可治疗途径(奥尔特,2018)。根据埃里克森人格发展阶段,青少年处于同一性对自我混乱时期,自我同一性的形成要求谨慎地选择和抉择,尤其体现在职业定向、性别角色等方面。由于现阶段的自我认知能力无法建立自我统一性,青少年可能出现自我混乱和自我否定等心理痛苦。该群体过多地被传授文化知识,却忽视了对他们思想、理想、情感等的教授和引领,经常会出现“不知道以后从事什么职业?”、“好像只会学习,但学习为了什么?”、“学什么专业?”等问题。在“抖音”,青少年可以放松身心缓解压力,获得多种信息资源,了解不同职业、发现兴趣,获取高考填报指导等帮助,为自我认知提供一定帮助和引导。

马娅·萨拉维茨(Maia Szalavitz)曾说道:“人类有着专门的养育和关爱系统,这些系统推动我们不顾消极后果,继续坚持下去,旨在开展这类行为的系统,就是上瘾的模板。一旦这一系统搭配错误,你就上瘾了。”(奥尔特,2018)。这类系统是人类生存本能的集合,人们有着消除心理痛苦、渴望得到关爱和解脱的本能生存系统。这种让我们面对艰难险阻也要坚持下去的本能,同样推动着狂热和破坏性的上瘾行为(奥尔特,2018)。面对艰难险阻也要坚持下去的根源在于人们认识到该行为是心理痛苦最简易的可治疗途径。“抖音”用户可以购买“6元快刷粉丝1000”,获得流量后又会获得新粉丝,那些在学习生活上不受肯定的孩子在“抖音”上可以获得成就感。每天的涨粉数量、点赞和赞美的评论是他们获得认可的方式。但当错误行为与之搭配,很可能产生上瘾。这种错误搭配可以理解为该错误行为对心理痛苦的根源事件无实质作用反而起掩盖、逃避和恶化作用。当青少年有着自卑、一事无成的心理痛苦时,“在抖音上多一个粉丝”显然比“继续努力学习、获得肯定”更有可能上瘾。“在抖音多一个粉丝”,这种不需要耗费精力体力来逃避问题、而非解决问题的方法可以缓解个体的心理痛苦;而“继续努力学习、获得肯定”是让个体在直面甚至加深心理痛苦的过程中解决问题。尽管两种都对心理痛苦起作用,但尚未有良好处理问题能力的青少年可能会选择类似前者的更简易的可治疗途径。而这种错误的搭配促使上瘾的产生。

心理痛苦为上瘾创造了条件和环境。当出现上瘾行为时,多巴胺增多,给大脑带来愉悦感。这种愉悦感建立在心理痛苦的基础上,人们为了减轻心理痛苦,实施上瘾行为并获得愉悦。如果是一个渴望亲密却又孤独的人,他可能会加入一款既有网络交际系统又有娱乐性质的软件。“抖音”正符合这一特点,在短视频聊天区结识志同道合之人,加上好友后可以进行私聊,遇到好看的视频能分享给好友,人际交往的联结由此产生,满足了用户内心的需要。

3.2. 未完成性和不可预见性

1938年,蔡格尼克发表论文:“这里报告的实验表明,未完成任务的被记忆大约是已完成任务的两倍。”(MacLeod, 2020) (The experiments reported here have shown that unfinished tasks are remembered approximately twice as well as completed ones)。蔡格尼克效应(Zeigarnik Effect)是指人们对于尚未处理完的事情,比已处理完成的事情的印象更加深刻。

“抖音”带有自动循环播放功能,直到观看者切换视频时才会停止播放。这项功能不仅是蔡格尼克效应的体现也是其运用。15秒的视频通常不能完整地呈现一段配乐,视频的内容一般也无法展现完整的故事和情节,给人一种戛然而止的感觉 ,让人有种意犹未尽之感(曾华铭,2019)。此时,便出现了尚未处理完的事情,引起了观看者的注意,加强了对未看完视频的记忆,驱使观看者继续观看。在有继续观看条件的情况下,“循环播放”功能给出了良好的解决方案,但不断的循环播放和多次尚未完成事件的发生更是加深了观看者对短视频的成瘾程度。在没有继续观看的条件下,观看者可以使用抖音的“喜欢”和“关注”功能。在这段还未完全看完、看懂视频且没有观看条件的期间内,未完成的观看行为加深了观看者对该短视频的记忆。当再次有观看条件时,用户多次地循环播放带有未完成性内容的视频,这将继续加强观看者对短视频的兴趣、注意、记忆和成瘾程度。若仍有未观看的“朋友”、“推荐”视频和未读的聊天消息,界面会出现红点,这时未完成性发挥其作用。近期青少年中流行这样的一句话“每次我打开抖音就好像处理朝政一样”,意指:在“抖音”上,学生经常会收到朋友分享的视频,且数量特别多,就像处理朝政一样,每天都需要打开抖音看一看。”每看到消息上的红点会认为有还未处理完的事,每次关闭抖音,总觉得还会有朋友发消息过来,认为还有未处理完的事情。这驱使青少年再次打开抖音软件。

研究证明,不可预见更令人愉悦(奥尔特,2018)。格雷格·伯恩斯(Greg Berns)和其他实验人员在已知大多数成年人相较于水更喜爱果汁的基础上,在前1/2实验中每隔十秒给实验对象呈现水和果汁,在后1/2实验中引入意外因素,不知道下一秒是水还是果汁。实验对象在不可预见的一半实验里,等待的幸福感让他们持续了更长的愉悦时间。刷短视频时,观看者无法预知下一个视频是否是自己喜爱的,不是对新的喜爱视频的渴望推动着刷短视频,而是观看者期望下一个无法预期的新事物能满足自身的渴望。在这循环之中“抖音”也会间隔地满足了个体的渴望,又加快和维持了此循环。刷“抖音”视频时,假如观看者想看搞笑视频,但一直没有刷到,他会想是不是下一个就会是自己喜欢的视频,如此循环。在过程中,个体会时不时地刷到搞笑视频,这又促使了个体继续刷视频。不可预见性也体现在用户无法预见自己拍摄或发布的下条视频是否会得到火爆的支持。在“抖音”上,经常出现一夜爆火的短视频和博主,这种无法预见的刺激感也激发着用户不断地拍视频。

3.3. 愉悦感的维持

愉悦感的维持是持续上瘾行为的重要因素,这与心流(也叫作“进入状态”)有着密切联系。人们常常能够完全沉浸在当前活动中,感到浑然忘我,有时甚至失去时空概念和对周围环境的感知,这种主观的心理状态就被称为“心流体验”,是人们全身心投入一项活动时的整体感觉(姜婷婷,陈佩龙,&许艳闰,2021)。

一方面,短视频上瘾和心流体验有关,重点在于挑战水平和技术能力的平衡性。见图2所示,该图为契克森米哈(Mihaly Csikszentmihalyi)的三通道模型,当挑战水平过高、技能水平过低时,用户会出现焦虑症状。为了吸引用户和尽可能向大众展示自己美好的一面,“抖音”用户想要拍摄完美的视频,但经常要拍几十遍,会产生焦虑、烦躁和无措的情绪。当挑战水平过低、技能水平过高时,用户会出现无聊症状,而对于普通用户来说,“抖音”几乎不存在较高的操作难度,只需要掌握向下滑的动作和简单的点击回复,很少会出现该种状态。当挑战水平和技能水平相平衡且两者水平逐步提升时,便会出现心流,这时能力恰好能够完成看视频、关注、评论、回复、点赞和拍视频等任务,由此带来的满足感和成就感促成了心流。契克森米哈注意到人体验到心流的时候,他们沉浸在手头的任务里,失去了时间观念;这种罕见的持久幸福感,似乎只有在人的能力恰好够克服挑战的时候才可能出现(奥尔特,2018)。维果斯基的最近发展区支持这一认知。最近发展区是指学习者依靠帮助恰好能够做到的事,当用户发现自身的能力在借助平台的一些简单提示后,能够恰好完成任务,他们会产生一定的成就感和持久的幸福感。这种机制是十分激励人的。当看到喜欢的“抖音”视频时,用户可以选择“拍同款视频”这一挑战。这种挑战有博主示范视频和平台自动特效的帮助,用户借助引导可以拍出想要的视频,且次数不限、时间短促。每当用户发布拍摄视频并获得“赞”和评论时,会获得自我认可和幸福感,也促使用户持续地挑战拍摄任务。随着挑战视频的难度的逐步提高和能力水平的提升,心流出现,使他们沉浸其中,忘却时间,经常一刷视频就是2小时。

Figure 2. Csikszentmihalyi’s three-channel model of flow

图2. 契克森米哈的三通道心流模型

另一方面,“抖音”是一种互动视听,“抖音”中出现的心流是互动技术建构的数字心流体验。互动视听要让互动者在体验前、体验中以及体验完成之后都有心流体验的具体感受生成(司若,黄莺,2021)。在观看短视频前,用户想要获得挑战感和掌控感。短视频的故事和音乐经常是不完整的,用户可以获得重组故事、重新拍摄的掌控感和获得点赞回复的挑战感。在观看中,有着共情特点的短视频给用户带来共鸣,用户开始讨论评价,分享给好友,互动性贯穿其中,使他们获得沉浸感、愉悦感和社会临场感。在观看后,所写评论的获赞数和好友对视频的积极反馈使用户获得满足感和成就感。

3.4. 显著的社交性犒赏

多变的犒赏机制推动用户使用平台。那些让用户欲罢不能的习惯养成产品或多或少都利用了这几类酬赏:社交酬赏、猎物酬赏和自我酬赏(埃尼尔,胡佛,2017)。猎物犒赏一方面体现在用户通过“抖音”可以了解最新资讯,另一方面体现在用户逐步成为百万粉丝博主的“升级打怪”过程。“抖音”用户通过点赞、流量大小、粉丝数量、聊天回复获得自我犒赏,体现了人们对于个体愉悦感、成就感的渴望。“抖音”上瘾机制的显著特征在于该平台准确把握了用户的心理和该平台的定位。“抖音”的定位是一款可以拍摄短视频的音乐创意视频社交软件,是一个年轻人交流的社区平台,它有着鲜明的社交功能。事实证明,人们对于社交酬赏以及同伴认定的渴望要远远大于对经济利益的期待(埃尼尔,胡佛,2017)。处于青春期的青少年所需要的正是社会的认可和对自我的肯定,“抖音”显著的社会性犒赏通过正强化和负强化逐步提高了青少年短视频上瘾的可能性。家长的职责、老师的批评和学业上的压力都可能让青少年们丧失自信,产生自卑。而在“抖音”上,会有人给他们点赞,会毫不吝啬地夸奖,会有粉丝的吹捧,这种使他们获得愉悦强化因素的行为称为正强化。正强化还体现在克服社交恐惧症、锻炼和他人沟通的能力、寻找志同道合的好友等方面。他们又发现在“抖音”的虚拟平台上可以身心投入,以此短暂地逃避家长、老师的否定,这时社交性犒赏的负强化发挥作用。

“抖音”的社会性犒赏还在于它可以平衡社会肯定和个性化。青少年是独特的个体,有着个别差异性,但他们又渴望社会肯定。察觉你跟其他许多人一样,会令人放心,如果这些纽带遭到剥夺,人会体验到一种沉重的痛苦,有时叫做“社会死刑”(social death penalty) (奥尔特,2018)。青少年既希望自身是符合社会主流的,又渴望自我的独特获得社会的肯定。在“抖音”上,两种视频经常获得大量关注,一类是共情视频,一类是标新立异的视频。像“学生宿舍学习内卷”、“英语考试搞笑翻译”等共情视频会得到广泛关注,是人们想要获得社会肯定的体现。陆仙人 (https://baike.sogou.com/v189835667.htm?fromTitle=%E9%99%86%E4%BB%99%E4%BA%BA)是一位有着超模梦想的乡村男孩,尽管有着环境和资源的限制,但是他借助“抖音”,凭借自己独特有个性的时尚搭配和优美走步火出了“圈”,受到大众的喜爱。“抖音”不仅给予青少年社会肯定,而且给予他们发挥个性的机会。

4. 总结

如果人在青春期不曾上瘾,在后面的人生里上瘾的概率是极小的,是因为这一时期的孩子遭遇了大量自己力有不及、无法应对的责任的碰撞(奥尔特,2018)。了解“抖音”短视频上瘾心理机制后,如何预防青少年对短视频成瘾:

(一) 了解青少年的心理状态

家长老师应当积极与青少年进行沟通,了解他们的心理痛苦,积极疏导孩子,缓解不良心理情绪,对症下药。

(二) 减少未完成性行为对上瘾的影响

由于自制力较弱,他们容易忽略时间的流逝并沉浸到这些活动中,这成为大众眼中的沉迷现象。但实际上,这是他们可以抽离出来的短暂沉迷(何秋红,周红,2021)。从使用到真正上瘾是一个反复痛苦、反复矛盾的长过程,几次的娱乐并不能确定青少年短视频上瘾。在使用初期,令孩子产生痛苦的并不是对短视频的不舍,而是家长老师对短视频的禁止。家长却错把孩子的娱乐消遣、短暂沉迷误解为短视频上瘾,认为学生过多使用网络一定会对学习产生消极影响。这种错误认知导致他们打断或禁止青少年观看短视频的行为,这不仅激发了他们的逆反心理,而且导致他们对未完成事件念念不忘,促使其持续地观看短视频。蔡格尼克效应发挥起来,未完成性行为加大了上瘾的可能性。放下对电子产品的偏见,给予青少年一定休息娱乐的空间,避免因误解与偏见而产生的、导致未完成性行为出现的、对青少年的禁止性或打断性的命令。

(三) 合理利用最近发展区和心流、坚持间隔性地对他们进行表扬

鼓励孩子在学习、生活上不断挑战,选择那些经过家长老师指导可以达到目标的挑战,增加青少年的自信,以防从虚拟网络中寻找成就感。家长老师应当间隔性肯定他们,激发他们对下次肯定的努力行为,将不可预见的成就感从虚拟网络转向生活实践。

(四) 注重发展性评价和形成性评价

注重结果更要关注过程,成长过程中的自我进步才是个人成长的价值所在。家长老师要关注和记录个体一点一滴的成长,建立成绩、品行和能力并重的评价体系,分数不是决定人的价值的唯一标准,现阶段的成败无法决定整体的发展。