1. 引言

教育经济学作为教育学与经济学的一门交叉边缘学科,起源于20世纪20年代初,在60年代成为一门独立学科,有其专门的理论框架,80年代开始传入中国,经过近四十年的发展,其内容和体系得到极大的丰富和发展。本文以国内《教育与经济》CSSCI收录期刊和国外《教育经济评论》(Economics of Education Review) SSCI收录期刊为分析对象,对两本期刊2010~2020年的已发表文章进行整理归纳,对比分析十年间国内外家庭教育成本研究内容异同点,总结国内外研究热点和研究趋势,以期对后来研究者提供相关参考和建议。

2. 文献主题分类和界定

目前国内有关教育经济学的学科理论建设不够完善,具体体现在研究主题分类上没有统一的标准,如我们想对以往的研究内容运用计量文献法进行分析时,由于各人的分类标准不一致,易出现对同一时期文献做研究热点回顾时可能得出不一样的结果。综合来看虽然各时期研究重点与热点问题有所不同,各研究者都有自己的划分标准和依据,但都包含教育基本理论、教育投资、教育成本、教育收益、教育效率、教育成就等几部分内容 [1]。

目前对教育成本的定义有两个维度,一个是投入维度,教育成本被认为是教育投资的一部分,对教育“投入与产出”进行了解和分析,可以为国家、学校、社会、个人和家庭的教育决策提供依据和方向 [2];另一个是支出维度,教育成本是国家、社会、个人和家庭为达到一定的教育目的所消耗的资源总和,其表现为教育“成本–收益” [3]。本文中教育成本包括以上两种维度,而家庭教育成本是指受教育者个人和家庭为培养学生的素质和能力,达到提高劳动力竞争力的目的所消耗的所有资源(人力、物力、财力)的总和,以及个人家庭对于教育的所有投入。

3. 数据来源和研究方法

本文通过中国知网数据库查找《教育与经济》电子期刊,2010~2020年发表的学术论文有59期,共705篇;通过外文数据库Elsevier Journal查找《教育经济评论》(Economics of Education Review)电子期刊,2010~2020年发表的学术论文有66期,共871篇。其中已对无效文章(包括综述、编辑介绍等)进行梳理筛除,检索截至日期为2020年12月5日。随后运用文献计量法和文献分析法对采集的数据进行定量分析,包括文献题目、作者、国别、单位、研究方法、研究主题等,汇总国内外两种期刊近十年的所有文章,在此基础上以“家庭教育成本”为研究主题从所有文章中筛选提取相关文章,进而利用SPSS21.0、EXCEL和信息可视化应用软件(词云和wordsift.org)对家庭教育成本相关文献做对比分析,进一步了解国内外家庭教育成本研究动态和研究趋势。

4. 统计结果与对比分析

4.1. 发文量和趋势分析

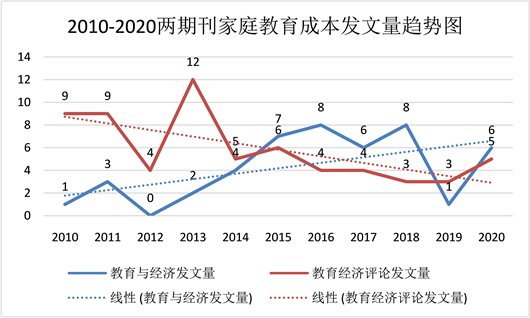

从表1可知《教育与经济》十年间共发文46篇,其中2016年和2018年分别发表8篇,占总篇数的17.4%;《教育经济评论》十年间共发文64篇,2013年发文量最多,共12篇,占总篇数的18.8%。由图1看出《教育经济评论》发文量总体呈下降趋势,即2010~2015年家庭教育成本发文量较多,在2013年发文量达到顶峰,2015年之后发文量呈逐步下降趋势;《教育与经济》发文量总统呈上升趋势,在2016年和2018年达到顶峰。由此可知国内家庭教育成本相关研究进程略晚于国外,与前人的研究结果相契合,即我国教育经济学研究起步较晚,研究内容和研究方向向国外教育经济学研究看齐,受国外教育经济学研究的影响。

Table 1. Statistics on the amount of publications on family education costs in two journals from 2010 to 2020

表1. 2010~2020年两种期刊家庭教育成本发文量统计一览

Figure 1. Trends in the number of articles published on family education costs in the two journals from 2010 to 2020

图1. 2010~2020两期刊家庭教育成本发文量趋势图

4.2. 研究作者和发文方式分析

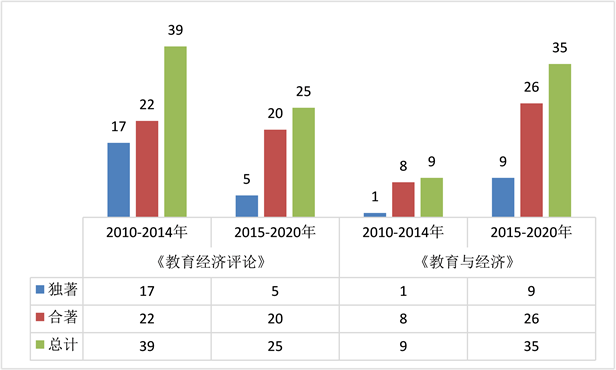

由表2可知国外家庭教育成本研究学者较为分散,国内研究相对更加“聚集”,有九位作者十年间发文两次及以上,大部分选择合作发文方式,作者的研究呈现连续性。这也跟期刊面相范围有关,毕竟《教育与经济》主要面向国内作者,而《教育经济评论》面向全世界作者,降低了作者重复出现的频率。结合图2可以看出相较于国内,国外独著发文比例较高,占比34%,在将十年分为两个阶段时能清晰的看出国内发文呈大幅度上升趋势,总发文量由9篇上升到35篇;国外总发文量呈现下降趋势,由39篇降为25篇,热度有所下降,分开看《教育经济评论》两阶段独著发文量大幅减少,合著发文量无变化;《教育与经济》独著和合著均大幅度增加。

Table 2. Statistics on the study authors and quantity of the two journals from 2010 to 2020

表2. 2010~2020年两期刊研究作者和数量统计

Figure 2. Analysis of the publishing methods of the two journals during 2010~2014 and 2015~2020

图2. 两期刊2010~2014和2015~2020两阶段发文方式分析

总的来看国外较于国内更早关注家庭教育成本研究,结合研究主题和研究方法可以发现在研究内容上向国外学习,但也结合中国的国情开展研究。笔者认为合著的比例和发展变化与研究方法与数据来源有一定关系,现有量化研究需要数据搜集和分析,这个工作量和跨度较大,以一人之力很难完成,显然采取合作方式有利于更好地开展深入研究。

4.3. 研究机构和研究力量分析

由表3可知,国内家庭教育成本研究机构形成了以北京师范大学、清华大学、首都师范大学为代表的大学凝聚子群,研究机构呈现“聚集”效应,这些学校在国内教育经济学领域中影响力较大,非常具有代表性。结合研究力量可以看出来自北京市的高校频数高达17次,排名前三的地区是北京市、江苏省、湖北省,均来自中东部经济和教育发达地区,这与当地的经济和教育发展密切联系,相对于西部研究力量薄弱,中东部研究力量雄厚,特别是东部沿海地区。在研究属性上国内研究者主要分布在教育类学院或经济类学院,也有来自机构的研究者,例如中国基础教育质量监测协同创新中心。

国外家庭教育成本研究机构中美国高校占绝大多数,例如北卡罗来纳大学、芝加哥大学、哈佛大学,这些机构在发文数量上处于明显优势,表明了其在国际教育经济学领域中有较大的影响力和代表性。其次在国别上研究者来自美国的频数高达36次,排名前三的国家有美国、德国、澳大利亚,可以看出三国的研究力量领先于其他国家,此外排名较前的研究力量均来自发达国家,与国内相同,进一步证明了其与经济和教育的发展密切联系。

与国内研究单位不同的是国外研究单位中研究者主要来源于经济类学院,其次是社会类学院、管理类学院、教育类学院,国外研究者来自社会类学院的较多,教育类学院比重较低,表明研究者更偏向于经济和社会学背景,这点与国内是不同的,国内研究者大部分具有教育学背景,其分布更聚集,主要集中在教育和经济领域。除大学外,也有一些来增加研究所和国家机构、社会机构的研究者,国内的研究所主要依托于大学或者国家,国外的研究机构更加广泛,除大学和国家外,也有依托于银行和私人公司,例如美国基础社区咨询公司。

结合作者合作方式将其分为跨校合作、跨国合作和本校合作三种,依次对两本期刊进行分析,结果显示《教育与经济》中跨校合作14篇,本校合作32篇,《教育经济评论》中跨校合作13篇,跨国合作29篇,本校合作22篇,据此可知国外研究者跨国合作占比较大,接近总发文量的一半,而国内研究者跨国合作较少,且跨校合作比例较低,合作方式主要以本校合作为主。

Table 3. Statistics on the research institutions and research forces of the two journals from 2010 to 2020

表3. 2010~2020年两期刊研究机构和研究力量统计

4.4. 研究主题和热点趋势分析

每篇文献的角度和内容有大有小,有的文献还包括几个维度,单独的割裂为某一个研究主题不能准确的把握国内外教育经济学家庭教育成本研究方向和趋势。考虑到文献总体量本较小,因此采取人为划分和信息可视化软件共同分析的方式,相互印证,以保证准确地把握研究热点和研究趋势。

首先运用可视化信息分析软件进行词频共性分析,样本关键词来源于各文献标题,经过整理归纳形成前20位高频关键词,具体详见图3、图4和表4。

从图3、图4和表4可以得知“教育”和“影响”均是最高频关键词,其中《教育与经济》中“实证分析”和“调查数据”频次较高,反映出国内有关家庭教育成本的研究较多采取定量研究方法,“农村”和“流动儿童”分别出现9次和7次,与我国城乡教育发展不平衡、农民工由农村向城市流动的实际情况相吻合,相比前些年父母外出务工导致留守儿童问题的研究热点,随着经济的发展和城市化水平的提高,更多的外来务工人员希望子女接受更好的教育,因此便将子女带到大城市接受教育,随之“流动儿童”教育问题成为研究热点,出现的频数更高,《教育经济评论》中“家庭”出现20次,“儿童”

Figure 3. Keyword frequency analysis of “Education and Economy” from 2010 to 2020

图3. 2010~2020年《教育与经济》关键词词频分析

Figure 4. Keyword frequency analysis of “Economics of Education Review” from 2010 to 2020

图4. 2010~2020年《教育经济评论》关键词词频分析

Table 4. Statistics of high-frequency keywords and word frequencies of the two journals from 2010 to 2020

表4. 2010~2020年两期刊高频关键词和词频次数统计

的频数为14次,“父母”出现13次,体现在父母和家庭教育对儿童的影响,具体表现为学业成绩、认知和非认知能力、发展等。其中“代际”和“母亲”分别出现7次,国外有关家庭教育成本研究不仅仅将父母作为一个整体展开研究,而是将父亲和母亲的教育作为两个主体分别去探究对子女教育的影响,这利用了男女各自的性别优势,在子女教育中可以扮演不同的角色,合理分工共同促进子女的发展。同时国外研究更侧重于教育之间的代际传递,这与资本主义国家性质相匹配,在资本主义国家,阶级固化,教育给阶级流动带来的影响较小,家庭资产和财富是决定子女受教育程度的根本决定因素,金字塔型的资本结构决定了一小部分人从小能接受最好的教育,教育的差异也进一步导致财富掌握在小部分人手中。在此基础上也有一些研究将父母角色与代际传递相联系,寻找在代际传递中谁扮演更重要的角色。

其次研究对象为家庭教育成本,根据前文概念界定将家庭教育成本研究主题进一步细化为收入维度和消费维度,其中收入维度又分为经济收入、政治地位、受教育文化水平等,消费维度包括校外培训和家教支出、代际流动等。除此之外还有家庭背景、个人年龄、同胞数量、家庭规模等。

通过对比两期刊每篇文献标题和内容得知家庭父母收入和资产决定了家庭教育成本和支出,从表5得知国内更关注留守儿童和流动儿童的家庭教育问题,这与我国正处于社会主义初级阶段、城市化水平低的国情相符合,同时国内研究侧重于家庭教育支出和课外培训支出,对代际流动和同胞数量的研究较少,开始时间较晚;国外对于代际流动和同胞数量的研究相对较多,且开始时间较早,同时相比国内研究课外培训,国外更侧重于家庭本身,包括家庭作业数量和时间、家庭食品安全、家庭电子产品的使用、家庭中父母角色的扮演,特别是母亲角色对子女教育的影响和作用。

Table 5. Clustering of research topics of two journals from 2010 to 2020

表5. 2010~2020年两期刊研究主题聚类

总体来看国外家庭教育研究范围广泛,研究问题更加具体详细,区分更明显。国内家庭教育研究还停留在以家庭为出发点从经济收入、政治地位和父母受教育程度等外在物质和固定事实展开研究,国外家庭教育研究已慢慢延伸到父母情感、激励、期望、态度、自信、参与程度等因素,即不仅仅关注外在物质给子女教育带来的影响和作用,而且关注精神强化带来的正面效应。同时国外家庭教育关注孩子的认知能力和非认知能力的培养,既注重子女读写算等认知技能的培养,又注重家庭教育对子女动机、兴趣、情感、意志力、性格、态度等非认知能力的培养。家庭教育对非认知能力的影响和作用已成为新的研究热点。

5. 研究启示

5.1. 研究者要增强计量经济学研究方法运用,政府要加大教育数据的财政投入

一方面计量经济学研究方法是国际主流研究方法,研究者要积极努力学习计量经济学方法和工具,熟练运用初级计量、现代、高级计量经济学知识和方法深入研究我国家庭教育问题。另一方面数据来源是我国教育经济学研究的薄弱之处,我国政府要加大教育数据的财政投入,建立和完善国家、省市统计部门,建立属于我国教育研究的专门数据库,并进一步增强数据库的公开,使研究者能在专门数据的基础上运用计量经济学方法,推动我国教育研究发展和进步。

5.2. 细化研究,加强深度和广度

对比国外家庭教育研究,我国有关家庭教育横纵研究较薄弱,在横向上可以由物质扩展到精神、由认知能力延伸到非认知能力、由人(父母)延伸到物(电脑等电子产品)等,在纵向上由父母双方到父亲或母亲单独的影响,研究问题可以进一步细化,例如细化到家庭作业、电子产品、食品安全等。

5.3. 加强国际和地区合作,合力运用优势资源

目前我国研究机构和研究力量主要集中在高校,并且由中心性较高的几所大学研究,存在邻近合作现象,各学校应当更加加强内部资源的整合,加强与国际国内各高校、机构的合作交流,合力运用优势资源,促进来自不同地区的研究者开展科研合作,激发研究人员本身对跨校、跨地区、跨国合作的研究 [4]。

5.4. 立足实践,结合国情,促进教育经济学家庭教育研究本土化发展

国内外经济基础不同,国家性质不同,研究内容也有所出入,例如国外会研究移民子女教育问题、血统的影响、种族区别等,但这些问题不适用我国,因此要立足我国实际情况,借鉴国外先进的研究理论和方法,促进教育经济学家庭教育研究本土化发展 [5]。