1. 引言

《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发(2014) 19号)提出完善职业教育人才成长通道,实施3年高职、2年普通本科的“3 + 2”贯通培养,加强高职专科与普通本科在课程设置、人才培养等方面的沟通与交流,完善二者衔接机制。广东省也于2014年启动了“三二分段”专升本应用型人才培养试点工作,《广东省教育厅关于做好三二分段专升本应用型人才培养试点项目转段考核工作的通知》(粤教高函(2014) 118号)、《广东省教育厅关于2015年开展高职院校与本科高校协同育人试点工作的通知》(粤教高函(2015) 84号)相继提出进一步拓展高职与本科的培养衔接方式,加快现代职业教育体系建设,培养适应行业企业岗位需求的“具有本科综合素质高技能”应用型人才,提升技术技能型人才培养的质量。为此,省内外相关院校在高职本科“三二分段”协同育人模式、课程体系构建等方面做了大量探索与实践。

1) 在“三二分段”协同育人模式方面。赵明凤 [1] 剖析了广东“三二分段专升本应用型人才培养模式”试点项目在实施过程中存在的问题,提出国家、地方政府、学校三方共同发力,才能积极推动试点项目有效开展。李小琴 [2] 分析了高职本科“3 + 2”贯通培养的动因,阐述了“3 + 2”贯通培养本科段人才培养的规定性,提出了“3 + 2”贯通培养本科段教育发展的对策建议。林淼 [3] 结合珠海市的区位优势,以珠海城市职业技术学院为例,探索了粤港澳大湾区建设背景下社会工作专业三二分段人才培养模式。黄日胜 [4] 以河源职业技术学院电子信息工程专业为例,开展了三二分段专本衔接的人才培养模式研究与实践,重点探讨了三二分段专本衔接在培养目标、质量要求、培养模式及转段考核等方面。

2) 在“三二分段”课程体系构建方面。王小红 [5] 以清远职业技术学院电气自动化专业为例,探讨了该专业“3 + 2”专本衔接协同育人课程体系的构建,为同类院校相关专业提供借鉴。普清民 [6] 分析了电子信息工程技术专业与对口应用型本科院校在课程衔接方面存在的问题,阐明了人才培养规格在知识目标、能力目标和素质目标三个方面的递进性、连续性、衔接性,提出了四维贯通的课程体系的建构策略。齐攀 [7] 以电子信息工程专业为例,结合能力本位教育理论,设计专本贯通培养的一体化专业课程体系,有效解决“三二分段”实施过程中存在人才培养定位不清、专本课程不衔接等问题。曹李华 [8] 以重庆工商职业学院联合重庆文理学院为例,结合岗位职业能力形成规律,构建了基于“层次 + 模块”的应用电子技术专业“3 + 2”专本贯通阶次递进的课程衔接体系。

然而,高职本科“三二分段”协同育人理论研究和实践仍处于发展探索阶段,仍然存在顶层设计不到位、两阶段理论/实践课程无法有效衔接和教学资源共享不充分等问题。为此,本文提出了高职本科“三二分段”专本贯通协同育人课程一体化体系架构,建立了两阶段理论/实践课程的有效衔接,为高职本科“三二分段”协同育人实施提供了参考。

2. 现状分析

开展高职本科“三二分段”协同育人是构建现代职业教育体系中一个重要环节。目前,广东省已有5所高职院校及5所对口应用型本科院校依托电子信息工程专业开展“三二分段”专升本应用型人才培养试点项目,通过试点项目牵引,对高职本科“三二分段”协同育人做了有益探索。但是,在“三二分段”协同育人实施过程中仍然存在人才培养目标定位不准确、人才培养衔接机制不完善和教学资源共享不充分等问题。

1) 培养目标定位不准确。高职本科协同育人不同于培养应用型人才的普通本科教育,也有别于培养技能型人才专科层次的高职教育,其旨在培养“具有本科综合素质高技能”应用型人才,是现代职业教育体系的发展和完善。因此,其人才培养定位不能照搬本科高校或高职院校的人才培养目标。同时,一些试点项目在制定人才培养目标时,缺乏对行业背景、企业人才需求和岗位要求的系统、科学的论证,导致制定的人才培养目标与区域经济发展目标和行业企业职业岗位需求脱节。此外,高职院校、本科院校在制定协同育人专业人才培养方案过程中,缺少及时有效的沟通和协作,导致试点项目高职阶段和本科阶段对学生的知识、能力和素质方面的培养缺乏层次性和递进性。

2) 培养方案衔接不完善。“三二分段”不是两个阶段人才培养过程的简单连接和叠加,而是两个培养阶段的一体化有效衔接,使学生在知识、综合能力和素质方面的有层次性、递进性提升。一些高职本科协同育人试点项目在制定人才培养方案时,因缺少有效的沟通和反馈机制,课程设置上存在高职阶段与本科阶段接续课程衔接不上、开课顺序混乱和部分课程内容前后重复等问题。同时,部分试点项目的本科院校在教学体系建设上过多地强调课程设置的理论完整性和综合文化素质的培养,偏重于理论知识的传授,课程设置、课程标准制定缺乏层次递进性,没有实现与高职阶段理论课程、实践课程的一体化衔接。此外,试点项目在教学管理、教学方式、学生管理、考核评价和素质教育方面衔接还不够系统和深入,衔接管理机制有待进一步完善。

3) 教学资源共享不充分。首先,高职、本科师资资源没有深入有效共享。目前,试点项目高职、本科师资、教学资源交流和共享只停留在二级学院(系)和专业层面上,开展的主要工作大多仅是人才培养方案的制定,没有形成教研室和教师层面上师资资源的深入交流和共享,尚未建立有效的沟通协作机制,高职、本科教师交叉授课和共同开展教学活动较少,没有形成双方师资优势互补。其次,校内外实习实践基地、图书、教科研资源共享有待进一步加强。虽然,多数试点项目的高职、本科专业都有一定数量的校内外实习实践基地、教学资源等,但由于办学地点间交通上的限制和认识上的偏差等原因,双方资源没有形成优势互补,资源共享有待进一步深入。

3. 专本贯通协同育人课程一体化体系架构

课程教学是人才培养过程中极为重要的环节。在充分分析高职本科“三二分段”专本贯通协同育人人才培养需求的基础上,提出了高职本科“三二分段”专本贯通协同育人课程一体化体系架构,如图1所示。如图1所示,专业课程设置为:基础课程模块、专本衔接理论课程模块、专本衔接实践课程模块、专业方向课程模块。该课程一体化体系架构的核心在于专本衔接理论课程模块和专本衔接实践课程模块的设计,这直接影响到高职、本科课程衔接是否合理、顺畅,将直接影响高职本科贯通人才培养的质量。

Figure 1. The integrated curriculum architecture of higher vocational and undergraduate

图1. 专本贯通协同育人课程一体化体系架构

3.1. 专本链接理论课程模块设计

根据专本贯通协同育人专业人才培养目标要求设计专本链接理论课程模块,需要考虑高职阶段专业课程(专业基础课 + 专业课)与本科专业必修课程之间一体化衔接设计,使学生在知识、综合能力和素质方面的有层次性、递进性提升。两个阶段的职业岗位要求有层级上的不同,而课程模块又是根据职业岗位要求设计的,专本贯通协同育人专业理论课程体系设计应体现从高职到本科在对知识、能力和素质等方面要求的梯次递进,这就要求高职、本科和企业应进行合理分工协作,实现两阶段理论课程模块一体化有效衔接。

3.2. 专本链接实践课程模块设计

实践教学对学生创新能力的培养极其重要。通过高职阶段和本科阶段实践课程一体化有效衔接,使学生实践能力有层次性、递进性提升。一方面,充分发挥高职院校实践教学和企业实际工程经验丰富的优势,针对社会、地区和行业发展需要和企业职业岗位(群)要求,通过高职、本科和企业三方资源的深入共享,建设校内外实训基地,在高职阶段搭建基本技术技能训练课程群,提升学生岗位基本技术技能;另一方面,通过校企合作方式,建立校外实习实践基地,通过以企业实际项目为载体的“产学研一体化”实习实践搭建技术应用与实践课程群,提高学生技术应用与实践创新能力。

4. 应用分析

以广东工贸职业技术学院与岭南师范学院“三二分段”协同育人试点专业(电子信息工程)建设为依托,以深圳信盈达科技有限公司为校外实践基地,进行了校–校–企三方专本贯通协同育人电子信息工程专业人才培养的探索,其协同育人课程体系技术路线如图2所示。

坚持国内外先进职业教育理念和中国特色国情相结合,采用理论研究和实践检验相结合的方法,开展专本协同育人课程体系建设的研究与改革。在理论研究方面,以制定梯次递进的高职本科协同育人电子信息工程专业人才培养方案为载体,研究高职阶段和本科阶段理论/实践课程一体化有效衔接的原则、策略和方法,从而构建切实可行的高本协同育人电子信息专业的理论课程和实践课程体系。实践检验方面,开展研究成果应用实践,实施专本协同育人电子信息工程专业人才培养方案,通过总结、分析培养方案实施的实际效果,不断完善高职阶段和本科阶段理论/实践课程的衔接策略和方法。

Figure 2. Technical route of the curriculum system of collaborative education of higher vocational and undergraduate through three specialized courses of school-school-enterprise

图2. 校–校–企三方专本贯通协同育人课程体系技术路线

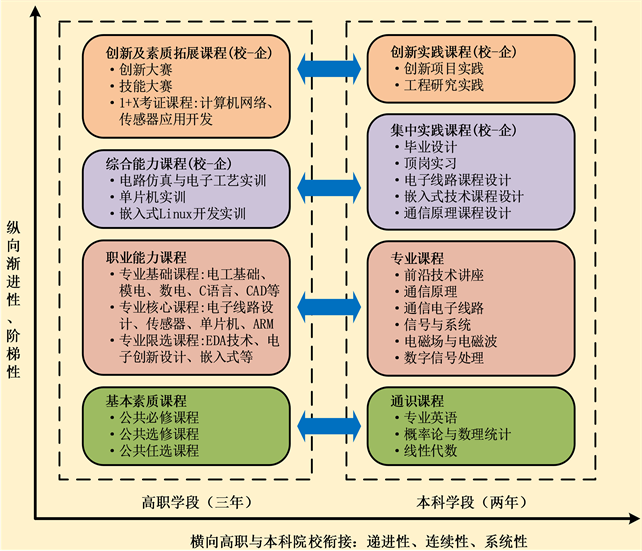

按照课程体系技术路线,制定了广东工贸职业技术学院与岭南师范学院电子信息工程专业专本贯通协同育人课程体系,如图3所示。专科阶段的基本素质课程、职业能力课程、综合能力课程、创新及素质拓展课程分别与本科阶段的通识课程、专业课程、集中实践课程、创新实践课程对接,体现专本贯通协同育人课程体系横向链接的递进性、连续性和系统性,纵向链接的渐进性、阶梯性。

Figure 3. Collaborative education curriculum system of the major of electronic information engineering through

图3. 电子信息工程专业专本贯通协同育人课程体系

4.1. 实施方案

1) 需求调研。首先,组建专本贯通协同育人团队。团队成员由岭南师范学院、广东工贸职业技术学院和深圳信盈达科技有限公司三方人员共同组建,制定团队工作方案,任务落实到人。其次,深入调研分析。收集、分析国家有关职业教育的发展规划纲领、现行政策以及国内外职业教育办学经验,调研电子信息工程专业行业人才需求和职业岗位要求,以及高职、本科院校对口专业培养方案。

2) 组织实施。首先,设计专本链接理论课程模块。研究高职与本科阶段之间课程模块衔接的一体化设计策略和方法,设计体现对知识、能力和素质要求梯次递进的高职、本科课程模块。其次,设计专本链接实践课程模块。探索多种合作模式共存的专本贯通协同育人电子信息工程专业实践课程体系的设计方法,设计基本技术技能实训平台(高职) + 产学研一体化技术应用与实践平台(本科)。最后,优化配置校–校–企三方教学、师资和平台资源,三方共同研讨,制定专本协同育人电子信息工程专业人才培养方案。

3) 应用实践。依据专本协同育人电子信息工程专业人才培养方案与一体化课程体系,开展“三二分段”协同育人的应用实践。针对实施过程中出现的理论课程、实践课程模块设置上存在的衔接不上、课程内容要求不合理等问题,尤其专本贯通协同育人培养难以体现知识、能力和素质要求梯次递进的问题,进行深入研讨,总结、分析培养方案实施的实际效果,形成修订方案,不断完善理论课程和实践课程的衔接策略和方法,完善协同人才培养方案。以此带动本校其它专业开展试点,逐步推广到其他院校相关专业。

4.2. 实施建议

1) 加强政策保障力度。目前存在试点专业范围较窄、衔接条件不成熟、合作缺乏顶层规划,导致部分高职本科合作双方意愿并不是很强烈。因此,建议各级政府和教育部门,针对高职本科专本贯通协同育人提出改革方向和指导意见,并加强政策推动力度,充分发挥主管部门的领导和组织作用,促进地方政府有效介入,提供多层次保障措施。

2) 制定专业课程衔接标准。高职、本科阶段在专业设置、人才培养目标、人才能力素质、课程体系差异很大。高职阶段的课程要重视基础知识,强化技能训练,训练学生的职业素养;本科阶段的课程要注重理论和实践相结,强化学生的创新意识。需要制定完善的专业课程衔接标准,既保证学生知识、能力和素质要求梯次递进性,又提高课程内容衔接的连续性、逻辑性和整合性。

3) 实施多模式协同育人策略。专本贯通协同育人强调学生实践能力,主要培养应用型创新人才,无论是高职阶段或是本科阶段,迫切需要开展校–校–企联合、校企合作等多模式协同育人策略,搭建兼顾高职和本科一体化的校内外实训基地,高职阶段侧重于学生基本技术与技能训练,本科阶段侧重于产学研用一体化的创新与综合实践,满足专业行业人才需求和职业岗位的实际要求,实施专本贯通多模式协同育人策略。

5. 结语

本文分析了高职本科“三二分段”协同育人现状,提出了“三二分段”专本贯通协同育人课程一体化体系架构,并以广东工贸职业技术学院与岭南师范学院“三二分段”协同育人电子信息工程试点专业建设为例,给出“三二分段”协同育人实施方案与实施建议,对高职本科“三二分段”协同育人课程体系构建有一定的参考意义。

基金项目

广东省教育厅智能信息处理及其应用教学团队项目(2019TD55)。