1. 引言

2013年,习近平主席在访问哈萨克斯坦和印度尼西亚时,先后提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的倡议,“一带”起于西部、贯穿内陆,“一路”始于东部、联通海港。西部内陆地区成为对外开放的战略高地,以西北、西南为主轴布局纵向发展。2017年,重庆主导发起南向通道的建设,随后西部各大省市陆续加入通道共建,并逐渐升级为联动西部地区的陆海大通道。2019年10月,国家发改委发布《西部陆海新通道总体规划》,“西部陆海新通道”实现了“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的无缝对接,并协同衔接长江经济带,助力于建设海陆联动、东西互济的开放新格局。

近年来,“一带一路”建设始终以互联互通为核心,基础设施建设在国际国内取得重大进展,改善了欠发达地区的基础设施条件,为发展中国家的经济社会发展带来新机遇。然而,大规模的基础设施建设可能引发用地问题,当地民众的生计问题随之产生。土地资源的丧失、生产方式的转变加剧了安置居民的生计脆弱性,甚至可能使其陷入生计困境。研究发现,当前国际国内关于“一带一路”倡议的研究围绕着互联互通展开,主要集中在政策沟通、资金融通、贸易畅通和设施联通,但关于“一带一路”倡议如何促进“民心相通”的研究明显不足,关于设施联通能否有效减少贫困和改善民生的主题研究几乎为空白。随着习近平主席提出要推进“一带一路”倡议走深走实,实现从“大写意”到“工笔画”的高质量建设,如何通过推动落实“一带一路”倡议来消除贫困、增进人民福祉成为当前至关重要的研究内容。

因此,本文聚焦于“一带一路”倡议实施进程中的民生问题,以重庆市“西部陆海新通道”建设为例,深入探究基础设施建设对周边安置区居民生计资本的影响,分析安置区居民的生计现状与发展困境,从而为实现其可持续生计寻找有效途径;该研究也为沿线国家减少贫困、改善民生,更好地融入“一带一路”建设提供经验参考和借鉴。

2. “可持续生计”理论

可持续生计的思想萌发于20世纪70年代,舒尔茨和厄普霍夫对农民的内生能力表示肯定。1987年,“世界环境与发展大会”首次提出“可持续生计”这一概念。1992年,Chambers和Conway将其明确定义为“建立在能力、资产和活动基础上的谋生方式,且只有当一种生计能够应对并在压力和打击下得到恢复,并能在当前和未来保持乃至加强其能力和资产,同时又不损坏自然资源基础,这种生计才是可持续的” [1]。

随着20世纪末反贫困瓶颈的出现,可持续生计的内涵需要进一步拓展,关于可持续生计的实现路径也应运而生。Scoones建构了以生计背景、生计资本、机构化流程/组织化结构、生计策略以及可持续生计输出为五要素的可持续生计框架,显示了不同背景下如何通过生计资本的协调与组合,追求不同生计战略并实现可持续生计的过程 [2]。Bebbington的框架同样以不同类型的生计资本为基础,但更加关注家庭与国家、市场、社会组织等的互动过程,以及这些过程对资本分配和转换的影响 [3]。在此基础上,英国国际发展计划署(DFID)以脆弱性人群为核心,描述了在脆弱性背景下,贫困农户生计资本受到冲击后,如何通过政策决策,重组生计资本、转变生计策略,以适应新的生活环境,并最终达成可持续生计目标的过程。

Figure 1. DFID sustainable livelihood framework

图1. DFID可持续生计框架

如图1所示,DFID可持续生计框架由脆弱性背景、生计资本、生计策略、政策过程及组织机构、生计结果等要素构成。脆弱性背景指个人所处的生活生产环境,这种脆弱性来自于自然或社会的冲击、季节性的波动以及宏观市场的趋势变化等,一般对生计资本结构具有破坏性。生计资本是构建生计框架的资源基础,主要由人力资本、自然资本、物质资本、金融资本和社会资本构成,并组成了五边形结构,决定了危机抵御力、生计策略以及生计结果。生计策略是以生计资本为基础、以生计结果为目标的工具和手段,是为实现更大生计产出而对生计资本、生产方式所作的选择与调整,具有灵活性与目的性等特征。“政策、机构和过程”包含影响人们生计的制度、政策、法律法规以及相关组织、机构,对于个人生计而言,既可能是制度约束,也可能是发展机遇。生计结果是生计资本投入、生计策略运作的直观价值反映,生计结果的期待目标是可持续的。DFID可持续生计框架着眼于脆弱性背景、生计路径以及关键因素间互动关系的描述,为其实现可持续生计提供系统化思路,被广泛应用于自然资源、产业发展、政策变更以及设施建设对生计的影响等。

3. 大型基础设施建设对可持续生计的影响

基础设施建设是实现可持续生计的物质基础,为地方发展提供公共服务的同时,也影响着周边社区的生产生活方式,引发居民生计策略的重大转变。当前,基础设施建设对可持续生计的影响研究主要聚焦于交通设施与水利工程领域,下文将围绕大型设施建设对地方的积极影响、消极影响,以及基础设施外部效应与民众生计策略的交互作用展开综述。

基础设施是改善落后发展、促进高效生产的关键因素。尤其对于欠发达地区而言,道路和水电设施的建设对居民生计有着显著的积极影响。“要想富,先修路”。交通基础设施与经济增长具有双向促进作用,其经济效益在于改善农村通达性、提高信息化水平,有助于提高农民非农收入、增强自我发展能力 [4]。Lennartz和Thomas以尼泊尔西部山区道路建设为例,研究发现山区居民倾向于沿路定居,以此获得修建商店、经营集市等经济机会 [5]。Khumya和Kusakabe发现泰国跨境公路建设改变了沿线村庄的生计方式和人口流动,尤其对性别分工和男女流动产生了重大影响。道路建设不仅促进当地村民创收,而且有助于开放式地人口流动和文化传播 [6]。对于资源匮乏的地区而言,水电工程建设同样是消除贫困、促进经济增长的主要途径。Arnaiz等基于对玻利维亚和菲律宾17个社区家庭的调查,发现通过微型水电项目实现了社区电气化,并对经济、教育和社区参与等生计指标有着显著的积极影响,有利于提升生活舒适感、提高企业生产效率 [7]。Sivongxay等对老挝中部四个水电项目下游地区的生计现状进行评估,结果显示水电站的建设直接推动了其他基础设施的发展、社会事业的培育以及就业机会的增加,而水电项目的配套设施建设(如道路等)间接带动了当地旅游发展以及酒店设施建设 [8]。

同时,大型基础建设也可能会引发征地、搬迁、安置等一系列问题,这将对利益相关群体的生计发展产生较大的消极影响。Chimhowu和Hulme研究发现,尽管城市重建项目有助于城市地区的革新,却往往会使非正式定居点居民陷入土地使用权纠纷、金融资本薄弱、粮食短缺的生计困境 [9]。Choi探究了马尼拉铁路升级对迁移居民的影响,其中房屋的清拆给房屋租赁、商店经营等依赖物质资本的生计方式造成重大损失,大量的人口外流也削弱了当地的经济活力 [10]。Sivongxay等发现大型项目建设的负外部性,如环境退化、搬迁安置等问题,由项目周边社区悉数承担,并且这种负外部性将长期作用于当地居民 [8]。Nguyen等对比研究了湄公河区域水库建设的搬迁家庭和未搬迁家庭,发现前者的生计状况别后者更差,原因在于耕地被淹没后,传统生计方式丧失;高度依赖林地收入,生计策略单一;分配的安置土地数量少、质量差;没有提供新的生产技能培训以实现生计方式转换。由于短期的安置计划失效,水库移民也不再有动力参与有政府支持的长期计划,未来生计发展难以得到保障 [11]。

因此,在大型基础设施建设后,居民能否适应新的生活环境,如何找到新的生计方式?基于上述疑问,部分学者对搬迁群体展开连续多年的追踪调查,并详细记录了其生计变化的过程。Kura等通过对移民安置前以及移民安置后1年、2年和3年进行纵向家庭调查,发现受生计资本结构的限制,移民社区的生计适应过程存在差异,选择的生计路径也各不相同 [12]。ThiMinhHang Bui和PepijnSchreinemachers以越南SON LA水电站项目移民为研究对象,追踪其安置前、安置后和安置后5年的生计状况,发现重新安置的家庭面临着水稻产量减少、收入下降和粮食短缺的危机,政府安置政策与实际情况不符,唯补偿金的安置方式难以维持生计和生产重建,需要更直接的方式和渠道为安置社区创造经济机会 [13]。这种安置方式往往具有以下特点:产权主体模糊、安置赔偿不规范,未充分考量被征地者的失地成本,没有为失地群体的后续发展预留政策空间,无法实现失地群体“土地换保障”的实际需求 [14]。针对生计重建的现实困境,“有发展的安置”这一概念随之提出,强调了“安置”与“发展”的相互作用,表明着眼长远发展的安置不应当只局限于被征地者生产生活的恢复、社会保障的获取、社会身份的转变,还应当关注社区组织的重建与发展,以及区域经济系统和社会网络的整合与转型 [15]。除政策支持和制度保障外,居民要想实现自主发展还需充分利用大型基础设施的溢出效应。李白和谢里等以农村交通建设为例,指出在短期内,基础设施建设可通过促进劳动力转移来增加农民工资性收入;长期来看,随着农村资本积累、生产条件的改善、生产效率的提高,农村产业结构也将随之发生转变,这对农民收入的稳定增长具有保障性作用 [16] [17]。因此,当地民众需依托建设项目寻求生计支持与策略转换,将个人生计的可持续性与大型基础设施的外部效应相结合,共享基础设施建设的发展成果。

随着“一带一路”倡议的深入推进,互联互通的建设规模不断扩大,由此引发的生计困境已逐渐显现。因此,本文以“西部陆海新通道”重庆团结村站建设为例,基于可持续生计理论框架,通过参与式观察、半结构化访谈以及问卷调查等研究方法,了解研究区域的建设过程与发展现状,探究大型物流基础设施建设对安置小区的影响,根据当地居民的生计需求与发展瓶颈提出政策建议,探寻二者之间互惠互助的可持续发展模式。

4. 研究方法与设计

4.1. 研究概述

团结村火车站位于重庆市沙坪坝区土主镇,是铁路建设节点之一,肩负着重要的交运责任。上世纪70年代,团结村火车站建成,服务于襄渝铁路。随着交通基础设施建设的推进,土主镇经历多次工程征地。2006年,集装箱中心站建设征地共涉及土主镇下辖的4个行政村,2008年西部物流园征地范围扩大至两镇七村。2009年,重庆铁路集装箱中心站坐落于团结村站东侧,与重庆西部物流园联合发展,随后成为“西部陆海新通道”重庆始发站点,对促进国际合作发挥着桥梁纽带作用。两次大规模征地共涉及搬迁人员近15,000人,先后安置在H小区和T小区,两个安置点在征地政策、建设规模、人员结构等方面均存在差异。

在征地政策上,两次征地补偿费均包含房屋赔偿费、综合土地费、人员安置费、社会保障。相较于2006年,2008年的各项赔偿标准略有提升(如表1所示)。同时,由于2008年征地补偿政策在实施过程中并不连续,所以第二批征地拆迁的居民或许有机会根据最新补偿办法获得征地补差。

Table 1. Land acquisition policy for the construction of container center and logistics park

表1. 集装箱中心、物流园建设实行的征地政策

在地理位置上,H小区毗邻西部物流园,紧挨团结村站铁路,对望集装箱中心,与三者大约相距3公里。H小区属于老式小区,公共休闲区域较小、基础设施简陋。距小区10分钟步程内建有团结公园,配备有基础运动器械,读书亭等文娱场所,可满足居民的休闲需求。相较而言,T小区更靠近土主镇中心,与铁路、物流园及集装箱距离约为5公里,受其影响更小。T小区内部建设相对完善,除基本的公共设施、便民商店、绿植建设外,还配备有物业管理和安保系统。外部与滨河广场相接,公共活动空间得到扩展。

在人员结构上,H小区目前共有3800多名居民,包括中老年人和孕期妇女,以及部分外来务工人员。T小区现有居民14000多人,其中流动人口约占20%。两个小区的居民大部分为大龄、低学历、低技能的农转非居民,在安置过程中面临着失地失业的生计问题、城镇化生活的适应问题以及返贫风险。

4.2. 数据来源

本研究原始数据源于实地调查,问卷围绕铁路及关联设施建设征地居民展开,分别对“西部陆海新通道”起点站周边安置家庭进行随机抽样调查。本次调查共涉及143户安置家庭,其中对于集中安置住户,包含H小区家庭42户,T小区87户。被调查居民年龄集中在40岁以上,文化水平普遍为小学、初中程度,仅有10分之1为党员,家庭构成较为稳定,由父母和已婚子女组成的主干家庭占据较大比例。其人口学特征具体见表2。

Table 2. The respondents’ demographic characteristics

表2. 被调查者人口学特征

4.3. 指标构建

基于李小云等针对中国农户开展的生计资产量化研究及测量方法 [18],结合可持续生计理论研究和实地调研的实际情况,经筛选和改编后,完成了问卷设计。

人力资本指标:家庭人力资本是决定生计产出的关键要素。本文从劳动力的质和量两方面综合衡量家庭人力资本的优劣,量即家庭劳动力人数,质即劳动力最高教育程度和自主参与技能培训的次数。

物质资本指标:物质资本既是助推生计发展的基础,也是生活质量的重要体现。对于集中安置的被征地居民而言,家庭物质资本借助家庭居住面积、家庭拥有的交通工具以及耐用消费品加以差别化评估;而公共物质资本则体现在社区周边的公共基础设施条件,此处通过空间可达性进行量化衡量。

金融资本指标:金融资本是家庭经济条件的直观体现。本文从家庭收入、家庭存款以及政策补贴(个人征地补偿款及社保金)三方面,对被征地家庭的金融资本进行衡量。

社会资本指标:社会资本是拆迁安置群体获取支持和帮助的重要渠道。本文借鉴马光耀城市化进程中的居民生计研究 [19],从社区参与、人际交往及社会支持三方面对其社会资本进行测量。其中,社区参与包括社区活动、会议参与、社区社团的参与数量;人际交往指与亲友、外来人员以及社区工作人员的交往频率;社会支持指技能培训、亲友借款或社区补贴以及因重大困难获得社会资助的次数。

4.4. 评估方法

基于上述生计资本评价体系,本文对问卷数据进行标准化处理,采取熵值法确定各项生计指标的权重,以减少人为赋权的主观影响,进而对当地安置居民的生计资本状况进行客观评测。具体计算公式如下:

(1)

式中Wi为指标权重;Ii为标准化得分;WiIi为该指标综合得分;P为综合指数。

5. 结果与讨论

经α信度系数检验,生计资本调查问卷的Cronbach’α系数为0.691,铁路建设影响问卷的Cronbach’α 系数为0.620,即表示问卷信度在可接受范围内。经结构效度检验,前者KMO值为0.622,Bartlett球形检验值为1 517.497 (P < 0.001);后者KMO值为0.588,Bartlett球形检验值为483.511 (P < 0.001),表明问卷结构效度良好。

5.1. 安置居民的生计资本评估与测算

安置居民的生计资本整体水平如表3所示。金融资本状况暂时最为乐观,为0.0637,征地补偿款所占比例为13.1%,当地居民因征地安置获得了一次性货币补偿,使金融资本在短期内得到了较大增长。其次为社会资本,评估得分为0.0428,其中社区参与和社会支持的权重分别为10.2%、16.7%,表明在寻求生计发展的过程中,社区及社会外界的支持有助于社会资本的构建。人力资本为0.0376,技能培训所占权重为19.9%,说明是否具备新的工作技能对人力资本的发展具有较大影响。物质资本为0.0178,即处于低水平状态,一方面征地拆迁使原有的家庭物质资本受到影响,在安置后期也没有得到有效提升,因此安置居民并没有实现金融资本向物资积累的转化;另一方面当地公共设施发展水平有限,功能比较局限、服务质量不高,对居民的公共效益未得到充分发挥。

Table 3. Livelihood capital index weight

表3. 生计资本指标权重

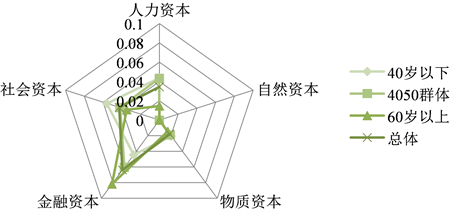

不同年龄群体的生计资本水平具有较大差异(见图2)。青年安置居民在人力和社会资本方面比较突出,他们体力充沛和学习能力强,更易掌握新的工作技能,同时丰富的社会联结更有助于其获得外界支持,因此他们有条件选择到薪资水平较高的发达城市工作。对于六十岁以上的老年居民而言,人力资本衰退,社会网络收缩,但社会保障金加大了金融资本的优势,因而安置小区老年群体可以将征地补偿费和社会保障金作为稳定的收入来源,用以贴补自己的日常开销。4050群体的生计资本介于中间区域,各项资本的表现均不突出,人力资本方面受到青年群体的挤压,而金融资本方面也无法得到政策扶持。4050群体需要面对就业和养家的双重压力,但各项生计指标难以提供有利支持,因此改善4050群体的生计困境是实现安置居民可持续生计的关键环节。

Figure 2. Livelihood capital assessment results

图2. 生计资本评估结果

5.2. 铁路基础设施建设与居民生计资本的关系探究

为探究铁路建设是否影响安置居民的生计资本,本研究将铁路基础设施建设后,当地在经济、社会、环境上的变化与各项生计资本指标进行相关分析,发现铁路建设带来的影响与安置居民生计资本存在关联(见表4)。

Table 4. Correlation analysis of the impact of livelihood capital and the construction of New Western Land-Sea Corridor

表4. 生计资本与“西部陆海新通道”建设影响的相关分析

**p < 0.01, *p < 0.05.

首先,人力资本与经济影响、社会影响呈正相关。这表明“西部陆海新通道”建设带来的经济效应与社会支持,有助于增加当地居民的技能学习机会。在经济方面,当地经济建设对人力资源有较大的需求,推动了工作技能培训的开展。安置居民通过参加培训提升人力资本,将有利于实现再就业,促进个人收入的增加。地方经济的发展与个人生计的改善相互影响,相辅相成。在社会方面,物流园、集装箱与社区的互动有助于居民提升人力资本,获取更多就业机会;而高人力资本水平的家庭在参与社区建设与发展的过程中表现出更加积极的态度,有利于构建社会支持网络,进而帮助其拓展更多的生计途径。因此,经济与社会的正向发展对积累人力资本有一定的积极意义。

其次,金融资本整体上与“西部陆海新通道”建设影响为正相关关系,家庭经济条件相对较好的受访者对通道建设的认可度更高。具体来看,家庭存款(权重10.7%)与征地补偿款(权重13.1%)的积累越多,对通道建设的评价越高。金融资本的积累来自于两方面,一是因物流园、集装箱建设征地而获得的补偿金,二是因地方发展而逐渐增加的家庭收入。因此,“西部陆海新通道”建设给当地带来的综合发展,直接或间接地促进了家庭经济水平的提升。

最后,社会发展与社会资本密切关联,社区参与频率越高、人际交往越密切、所获社会支持次数越多,受访者对通道建设的社会影响评价越积极。通道运营方、基层政府以及安置社区的三方互动,促进了政策信息的沟通与个人诉求的反馈。居民也通过增强对亲友、外来劳动者、政府人员等人际关系的覆盖,一方面可维系受搬迁影响的熟人社会关系,另一方面可扩大非亲社会网络规模,有助于获取更加多元的社会支持,并促进社会资本向其他各项生计资本的转换。这表明社会网络联通了个人与他人、组织、社会进行要素交换的渠道,有助于安置居民获取物流通道建设的积极影响与发展成果。

5.3. 安置小区间比较研究与分析

为比较不同安置条件下的生计资本与受通道建设的影响程度,本文将T小区与H小区进行独立样本非参数检验,其结果显示T小区的整体生计资本优于H小区,人力资本的优势显著;而在受到通道建设的影响因素方面,H小区的周边生态遭到负面影响,但两个小区在经济及社区发展方面无显著差异。

5.3.1. 生计资本的比较研究

由表5显示,两个小区的生计资本结构与整体状况一致,但H小区的各项资本水平均略低于T小区。由非参数独立样本检验结果显示,H小区和T小区在物质资本、金融资本、社会资本方面的差异并不显著,表明两个小区在以下几方面的差距不大:① 家庭物质条件和公共基础设施条件;② 征地安置补偿款以及家庭日常收入;③ 受家庭外部支持的情况。但两所小区在人力资本方面存在显著差异(见表6)。其中,H小区被调查对象的家庭劳动力最高学历集中在初中文化(2.3095),而T小区集中在高中文化(2.7816)。T小区对技能培训的积极性和自主性高于H小区,前者自发报名培训的次数平均为0.3次左右,而后者几乎为零。因此,无论是在学识或是技能方面,T小区都更具有优势。

Table 5. Comparative study on livelihood capital between H and T community

表5. H小区与T小区的生计资本比较研究

**p < 0.01, *p < 0.05.

Table 6. Comparative study on human capital between H and T community

表6. H小区与T小区的人力资本比较研究

**p < 0.01, *p < 0.05.

5.3.2. 铁路建设对安置小区影响的比较研究

由表7检验结果可知,T小区居民和H小区居民在经济发展和社会建设方面的差距并不明显,表明铁路、物流园与集装箱的建设给两个小区居民提供了相对均衡的就业支持与社会帮助。从整体上看,安置居民认为铁路基础设施建设对经济发展具有积极作用,主要表现为两所小区的居民提供了工作岗位、创造创业机会,对他们的收入水平有所提升。但给予的社会支持不足,与社区互动较少,与安置居民的交流不足,对困难群体的帮扶有限,没有充分发挥铁路、物流园与集装箱的社会效应。

Table 7. Comparative study on the impacts of railway construction between H and T Community

表7. H小区与T小区受铁路建设影响的比较研究

**p < 0.01, *p < 0.05.

而两所小区受通道建设影响的差异主要源于对环境影响的认识不一致。如表8所示,相对于T小区,H小区居民认为通道建设对生态环境带来了不良影响,主要体现在:① 货运火车的噪音污染。这是由于H小区与铁路集装箱及物流园的距离更近,受火车运行的直接影响更大,并且该小区并未采取特殊的隔音措施,因而火车站24小时的运输噪音对居民的正常休息产生了较大的困扰。② 周边河水污染比较严重。H小区居民反映,旁边小河水况不佳,污染严重,伴随着气温升高会产生异味,虽有投入治理,但治理力度较小,污染情况未得到改善。③ 限制农田利用效率低,无法再种植经济作物。由于H小区周边的大片土地处于待建设状态中,虽没有明确的建设规划,闲置土地利用率较低。部分居民保留着种植蔬菜的习惯并能补给一日三餐,但周边土地资源被限制使用,对于以种地为生的安置居民来说,在没有可替代的生计策略的前提下,约束其生计资本、改变其生计方式会大大增加生计脆弱性。

Table 8. Comparative study on environmental impact between H and T Community

表8. H小区与T小区受环境影响的比较研究

**p < 0.01, *p < 0.05.

6. 结论与建议

“一带一路”倡议是“西部大开发”战略的升级版,是西部继续加大对外开放力度的重要举措。作为横贯东西、通达南北的重要联结中心,重庆在融入“一带一路”倡议,加快建设“西部陆海新通道”、加速推动国际化进程的同时,也随之产生了一系列民生问题。从国际互联互通建设到农户生计的可持续发展,本文旨在探究铁路运输通道及配套基础设施(如物流园和集装箱)的建设对被征地居民的辐射效应。随着土地资源的丧失,征地搬迁后的安置居民能否共享互联互通的建设成果?如何适应新的生存环境,并寻求新的可替代的可持续的生产生活方式,从而实现农户自身的可持续发展?这对于探索“一带一路”建设背景下多方参与、互惠共赢的发展模式具有实践意义,也为“一带一路”沿线国家消除贫困、改善民生提供一定的参考。

6.1. 调整优化生计资本结构

安置居民当前面临着生计资本薄弱、生计策略单一的问题。居民们根据各自的资本优势,制定了不同的生计策略。青年群体发挥人力、社会资本优势,选择外出工作或技能型工作。老年群体依靠以社会保障为主的金融资本维持长期、稳定的生活开销。中年居民的各项生计资本指标介于青年与老年居民之间,处于就业难与保障难的双重困境。其中,4050群体的脆弱性最为突出,一方面因为年纪渐长、体能下降,不再受就业市场的青睐,再就业可能性较低,难以实现生计转变;另一方面,距离退休还有一定的年限,无法领取养老金,无法有保障地待业在家。征地拆迁后,以农业为唯一生计来源的家庭受到严重冲击,对于单一农业型家庭中的4050群体而言,原生存技能不再适用于当前的工作环境,个人价值难以在新的社会环境中得以发挥和体现;同时难以实现再就业意味着没有稳定的收入来源,无法负担“上有老,下有小”的家庭重任。无论是心理落差或是现实压力,都难以得到有效疏解;因此,实现4050群体再就业才是破解当下生存困境、实现生计转换的根本之法。

鉴于此,安置居民应当积极调整生计资本结构,转化金融资本,提升人力资本,拓展社会资本。首先,居民应当对征地补偿费进行合理规划,将货币补偿转化为社会保障、固定资产等,规避资源依赖型生计风险。其次,结合自身发展条件,针对性参与就业技能培训,能力者学习进修管理培训或精尖技能,稍弱者可依靠就业福利和政策优惠从事基础工作。最后,应着力于重建社会关系网络,一方面通过拓宽人际交往范围,积累个人社会资本,获取熟人社会的支持与帮助;另一方面,加强与社区及基层政府的双向沟通,有效利用社区资源和公共力量突破生计困境,实现可持续发展。

6.2. 促进社区建设和产城融合

铁路、物流园及集装箱建设对当地居民的积极作用有限。在经济建设方面,物流产业的建设对地方经济具有促进作用,但对个人生计的支持力度有限,园区开放的就业岗位较少、就业培训缺失,对当地劳动力的吸纳度不高。在社会发展方面,园区通过其集聚效应引入大批外地企业与劳动力,带动当地经济建设与产业发展的同时,却也在一定程度上挤占了本土劳动市场,形成了小规模竞争。在社区发展的投入上,园区与社区的互动方式单一且覆盖面小,多以节庆活动、假日慰问或特困帮扶为主,具有指标性、任务式的特点。在生态环境方面,铁路基础设施建设产生了一定的消极影响,货运火车的噪音污染对H小区造成生活困扰,除此以外,园区的开发建设对周边河流、空气、土壤的治理也造成了潜在影响。

安置社区是居民利益的集中体现,物流园区是当地发展的新型引擎,因此,加强社区建设和产城融合,有利于物流园区与安置社区的共同发展。作为征地受益方,园区相关方应强化社会责任,依托园区资本反哺社区发展。因此,有必要构建园区与社区的发展互动机制,促进双方的良性互动,实现资源共享、互惠互助、融合发展。社区在掌握整体生计资本的情况下,准确识别瞄准生计脆弱群体及生计需求。园区参与社区管委会的可持续生计发展项目,针对居民实际需求提供有力支持,提供技能培训与再就业渠道,尤其可为40、50等特殊困难群体提供对点帮扶。

6.3. 加强安置政策优化与执行

研究发现,H小区的整体生计水平低于T小区。在征地补偿款和安置住房条件方面存在明显差距,这很大程度上是征地政策标准不公平、安置条件不一致造成的。由于征地规模较大,不同批次的征地补偿标准并不完全一致,后期补偿标准逐步提高,但没有针对前期搬迁的居民进行二次补差。这造成了不同批次的安置居民在金融资本与物质资本方面的差距,从而影响了后续的生计发展。而两个小区在人力资本上的差距,主要体现在工作技能上,T小区居民参与技能培训的次数明显多于H小区,这与居民的主观学习意愿有关,也与社区的支持力度有关。由此可见,安置过程中的货币安置、住房安置与就业安置将对居民的生计资本产生直接影响,而缺乏合理性、连续性的政策与制度将造成一定程度上的发展差距。

对此,政府应该完善征地安置制度,保障政策的可持续性。一方面,需要按时按量发放补偿款、安置费,另一方面,应当根据实际情况调整补偿标准,并对前期安置居民合理追加补贴。其次,构建多形式、多层次的保障体系,纳入养老、医疗、低保等保障方式,并设立不同档位标准,使居民按需选择、灵活制定。针对生计最为脆弱的特殊群体,即40~60岁之间难以就业又未到养老的安置居民,可适当为其提供一定倾斜性的帮扶政策,加大就业扶持力度,如建立就业对接平台、加强技能培训以及提供兜底安置等。

致谢

诚挚感谢重庆大学公共管理学院翁凌飞研究员对本研究的全程指导与倾情支持,感谢赵有声教授对问卷设计的切实建议,感谢为实地调研提供帮助的所有人,特别鸣谢高泽泉、王伟林书记。

参考文献