1. 引言

ODA (Official Development Assistance)即政府开发援助,是指发达国家为促进发展中国家的经济发展水平和福利水平的提高,向发展中国家或多边机构提供的援助,是二战后兴起的一种典型的经济外交模式,成为双边外交的重要组成部分,在多边外交中也受到广泛关注,但其运作往往溢出经济的层面而带有政治外交的意味。

2. 国内外研究理论

西方对外援助理论有不同的形式,也有不同的学科研究角度。从国际政治学的角度看,对外援助的基本理论包括以下几个方面。

2.1. 国外研究理论

2.1.1. 国家利益理论

国家利益理论是发达国家提供对外援助最为常见的理论依据,通常用来解释双边援助中援助国的私利。在国家利益理论体系中,现实主义者认为,对外援助是保护或促进国家安全和主权、抵御国际环境中敌对势力的一种工具。无论什么样的对外援助,本质上都是政治性的,主要目标都是促进和保护国家利益。除此以外,在对外援助的旗帜之下并没有更高的道德原则。

2.1.2. 超国家理论

欧洲共同体的对外援助是超国家理论的重要例证。要求在欧共体和成员国之间超越国家界限,避免内部竞争,发挥各自比较优势,相互补充,在对外发展援助政策和其他政策之间进行制度和方式整合,从而通过步调一致的行动,提高发展援助的效率。欧共体的发展援助政策从国家利益出发,而发展的方向却是超国家的行为方式。

2.1.3. 国家内部因素的外化理论

在一个沟通渠道日益畅通的国际社会中,国家的历史经验和社会文化会通过不同的方式和渠道表现出来,向外部释放。对外援助是这种国内因素外部化的主要渠道。各国植根于不同历史经验中的政治文化和社会模式的差别都反映在对外援助政策之中。20世纪80年代以前的官方发展援助源于三种国际主义:人道的国际主义、现实的国际主义、激进的国际主义。人道的国际主义从人道关怀出发,感到对于国界以外的人类苦难负有责任,希望福利国家的理想和实践能够跨国界延伸;现实的国际主义主张为了本国私利而提供发展援助,不主张干预他国内政;激进的国际主义理论主张通过外援,输出包括价值观在内的意识形态,从而更有效地为扩展国家利益服务。

2.2. 国内相关研究

我国自建国以来就开始了对外援助,但是规模较小,开始主要是以无偿援助为主,直到现在一带一路倡议,我国对外援助依然是以不附带任何政治条件,以平等互利、共同发展为原则的 [1]。援助方式也在不断创新,如金融创新等 [2]。明显的,我国对外援助体系是存在诸多不足的,如对外援助评价机制、对外援助法律体系、对外援助政策引导体系与实施体系均存在一定程度上的不健全 [3]。关于我国对“一带一路”沿线国家援助的研究,主要集中于两类。

第一类研究认为中国的援助对“一带一路”周边国家和中国本身的经济发展起到了积极的推动作用 [4]。

第二类研究针对具体领域的研究,如教育援助 [5],认为我国应进一步加强援外工作设计,建立教育援助评估检测体系,促进受援国教育、经济和社会的可持续发展。这都说明我国对“一带一路”沿线国家的援助目前迫切需要深入分析和改进。而日本的政府援助(ODA)发展历史悠久,援助体系发展相当成熟,对于我国开展对外援助工作有借鉴意义。

3. 日本ODA发展历程

通过分析日本对外援助的历史,可以用来分析中国目前的对外援助情况。日本的对外援助开始于1952年,日本首先向世界银行和国际货币基金组织这两个具有多边援助性质的组织捐款2.5亿美元。1954年,日本作为捐助国加入“科伦坡计划”,对其他国家提供外国技术援助。20世纪50年代以来,日本通过战争赔偿进行外交,以经济合作的形式向东南亚国家提供无偿的工业和服务。相当于以援助为名义支付了战争赔偿,使得日本在说法上占据优势的同时,与东南亚国家之间的经济联系也得到了加强。1960年3月,日本加入了发展援助集团(DAG)。1961年9月,日本加入了经济合作与发展组织及下属的发展援助委员会,并成为西方发达国家国际援助体系的成员之一。但直到20世纪80年代,日本的ODA规模仍然很有限。

70年代中期到90年代初是日本对外援助规模逐渐扩大的重要发展阶段。东南亚国家对于被逐步发展起来的日本工业和服务业占领市场开始不满,认为其限制了东南也国家本土的产业发展。1977年,时任日本首相福田赳夫访问东南亚各个国家。其目的在于向世界表明:日本不会再次成为一个军事国家,而是积极投身于全世界的繁荣发展,表明于东南亚各国共同繁荣的愿望。更重要的是为东南亚各国提供了10亿美元的低息日元贷款。这是日本第一次扩大对外援助的规模。紧接着到了20世纪80年代,随着日本经济的发展和日元的升值,日本不再满足于仅仅只成为一个经济大国,而是开始逐步展开政治性的外交。1983年7月,日本首次提出日本应努力成为政治大国的口号,目标是成为安理会常任理事国之一。为了这一目标,日本希望通过对外援助取得多数发展中国家的政治支持。为此,日本开始进一步加大政府发展援助的规模。1979年,日本首次开始向中国提供经济援助,中国此时也正需要通过外交增加自己的国际话语权和经济上的发展。所以中日间的经济援助从一开始是以“双赢”为目标的,对两国的经济和政治关系都产生了积极影响。

整个90年代到21世纪初期,日本政府的对外援助开始表现强烈的政治性特征,基本都是围绕其政治目的进行展开的。1992年6月30日,日本内阁会议决定通过《ODA纲要》,提出了指导ODA发展的原则,主要围绕四个方面:第一,环境保护与资源发展并存;第二,避免在军事领域的使用;第三,在加强国际和平与稳定的同时维护和平;第四,保障人权和自由,帮助发展中国家实现自主发展 [6]。这是日本第一次系统性的发表ODA的相关政策,是日本ODA政策的起点。此后,日本政府处于对政治目标的热情,对外援助金额逐年增加。到1997年,日本的官方发展援助预算达到11,687亿日元(约合100亿美元)。2003年8月29日,日本政府通过了新版《ODA纲要》 [7],这是自《ODA纲要》制定以来的第一次修订。新版强调日本政府发展对外援助的目的是促进国际社会的和平与发展,第二个目的是通过实施官方发展援助来帮助维护日本的安全和繁荣 [8]。新的ODA政策体现了日本在制定政策时对本国利益的倾向性。

2005年至今,日本的对外援助逐步陷入低谷。首先是日本加入常任理事国计划失败,降低了日本对外援助的热情。日本的对外援助比美国大幅下降。2005年,日本的援助金额为131.26亿美元,2006年降至111.36亿美元 [9]。到2009年,它已降至94.69亿美元,在西方发达国家中排名第五。虽然在随后的几年中有所反弹,但它仍然保持在这一水平,而且在2005年之前从未见低至这一规模。2015年2月10日,日本内阁会议通过了《政府发展合作纲要》。新时期日本外交观念发生了重大变化,对外援助的概念是“以发展中国家为主要目的的政府间国际合作活动”,与我国的“一带一路”倡议类似。日本似乎放下了大国,表现出与发展中国家平等对话的态度。在强调追求政治权力的同时,实现受援国自治权的发展。但与此同时,军事援助的一些内容与以往自己提出的ODA和平概念相矛盾。例如,对南中国海国家的援助破坏了南中国海局势,鼓励与中国争夺岛屿。同时,受援国自身发展后也有了自己的政治目标,出于强烈的政治意图,也在一定程度上抵制了日本的援助。

总的来说,日本加入了“科伦坡计划”是其ODA的起点,并通过与西方国家的经济合作和发展援助实现了战后复苏。通过不断改革,完成了从注重经济层面向涉及国家安全战略、外交战略和对外宣传战略的政治经济目标相结合的转变。虽然现如今日本ODA在国际社会的影响大不如过去,但它仍处于发展中,结合我国的对外援助情况,我们可以从中得到很多启示。

4. 日本对华ODA历程

日本开始对华援助的原因比较复杂。我认为一是出于对中国资源和市场的需要,二是出于稳定外交关系和政治意图。70年代到80年代,中日关系发展良好,中国放弃了日本战争赔偿要求,日本也认为处于发展中国家队伍的中国需要日本的帮助 [10]。

1979年到20世纪90年代,日本对华ODA重点在于推动经济合作。日本与1979年正式对华提供由日元贷款、无偿援助和技术援助三部分组成的政府开发援助。其中最主要的是日元贷款,占30年来日本对华ODA累积总额的90%以上。日元贷款属于长期低息贷款,中国是需要向日本偿还本息的。无偿援助和技术援助始于1980年,日本对中国在医疗保健、人才培养和教育等领域的投入。到1995年末,日本共对华提供了16,808.73亿日元贷款、961.01亿日元的无偿援助和788.44亿日元的技术援助。在此期间,日本从中国接收进修学生6270人,派遣专家和调查团分别到达3130人和7603人,对中国的人才培育和学习先进技术有积极作用 [11]。

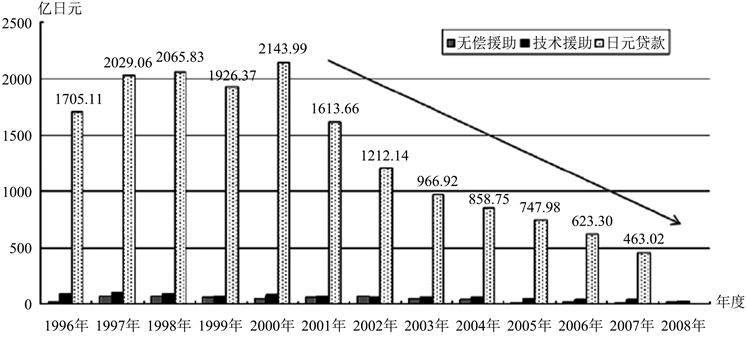

20世纪90年代中期到2008年,伴随着日本的政治需要,日本对华ODA开始强调政治因素。将是否提供经济援助与受援助国家的军费开支、人权及民主状况挂钩。这导致了日本对华ODA金额大幅度减少。2007年,日本停止对华一般目的的无偿资金援助。2008年,日本终止了对华贷款,尽管仍然有少量的无偿资金和技术支援,但ODA在中日关系中发挥的作用已大不如从前,见图1。

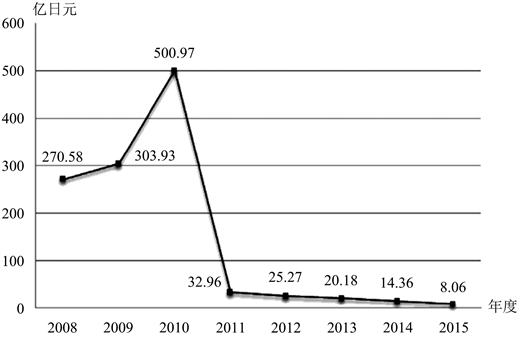

2008年以至今,在日本停止了日元贷款之后,只有少量的无偿资金贷款和技术援助,这是所谓的“后ODA时代”,见图2。2008年以后,在环境保护、减灾防灾、应对传染病和食品安全等领域中保留的技术援助成为日本对华ODA的主要部分。日本对华技术援助从2008年的270.52亿日元增长到2010年的500.91亿日元。2011年钓鱼岛事件使得中日关系出现危机,日本对华技术援助金额也大幅度降低至32.96亿日本。2015年仅8.06亿日元。

Figure 1. Japan’s ODA to China (1996~2008)

图1. 日本对华ODA (1996年到2008年度)

Figure 2. Japan’s technical assistance to China (2008~2015)

图2. 日本对华技术援助(2008~2015年度)

2008年以来,日本对华无偿资金援助以人才培育奖学计划和利民工程无偿援助项目为主。无偿援助金额同样从2010年以后大幅度减少,见图3。

2015年以来,中日双边关系开始逐步改善,合作领域也在不断加深。尤其是2017年日本政府对中国“一带一路”倡议的态度也从最初的消极应对转变为积极回应。安倍晋三也多次在G20峰会、东亚首脑峰会等大型会议上表示愿意同“中国一带一路”进行合作。2017年11月30日,“一带一路”日本研究中心在东京成立。2018年1月日,安倍发表施政演说,希望推动中日关系进入新阶段,并愿与中国就“一带一路”倡议展开合作满足亚洲的基础设施需求。日本的积极表现是一方面,是否能促成双赢局面,关键还是在于我国对“一带一路”的构架中对日本的相关政策是否符合日本的利益。

Figure 3. Japan’s free financial assistance to China (2008~2015)

图3. 日本对华无偿资金援助(2008年到2015年)

5. 我国的对外援助发展

我国的对外援助的改革与国家的改革开放使联系在一起的。1978年以后,处于对外交的服务,中国对外援助开始调整,初期主要是服务于国内的经济建设。改革开放以前,我国队外援方式不计经济效益,改革开放以后。邓小平提出,中国过去的援助是正确的,但是具体的方针政策要进行调整。只有等中国经济恢复发展起来以后,对第三世界的贡献才会更大。1977年初,中国对外援助支出总额为21.08亿人民币。1979年下降迅速下降到7.82亿。图3中,第一阶段是1978到1993年。这一阶段中国对外援助支出低走,且波动较大。这段时间中国正处于对外开放的“摸石头过河”阶段,中国对外援助需要朝哪个方向发展,还没有一个清晰的答案。期间,1982年,国务院进行了机构改革,决定组建对外经济贸易部来统筹协调对外援助工作,这为对外援助在今后中国经济外交中扮演重要角色奠定了基础。

第二阶段,1993年到2003年对外援助进入低俗增长阶段。期间,中国对外援助在国家改革开放的环境下继续改革。1995年,中国将优惠贷款纳入对外援助种类范畴,成为中国对外援助新的业务类型。这是因为传统的无息贷款和无偿援助无法满足市场经济时代中国开展大规模国际合作的需要。

第三阶段,2003年到2012年。中国对外援助开始呈现较高的增长速度。2003年,国务院组建商务部统筹对外援助工作。对外援助在商务部的管理下成为国际经济合作的重要途径,对外援助规模开始进一步增长。同时,2003年的中非合作论坛北京峰会成功举办,也给了对外援助更多的空间。

第四阶段(见图4),2012年以来,中国对外援助高速增长。2015年,中国对外援助达到了195.37亿人民币。这一告诉增长,和十八大以来的“一带一路”倡议密不可分。2015年,中国宣布向“一带一路”沿线重点支点国家印度尼西亚投资500亿美元,拉开了一带一路的序幕。除此之外,还对巴基斯坦、哈萨克斯坦等国家投入了大量资金。虽然不知道有多少属于援助资金,但是中国对外投资增长必然带来对外援助支出规模的增长。这也是中国对外援助资金高速增长的原因之一。这也说明,我国新的对外援助的重点,也是在围绕一带一路沿线国家进行的。

Figure 4. Annual expenditure scale of China’s foreign aid from 1978 to 2015 (RMB 100 million)

图4. 1978~2015年中国对外援助年支出规模(亿人民币)

6. 日本ODA发展的问题对我国对外援助问题的经验启示

本文通过对比日本ODA的发展历程和我国的对外援助发展历程,我国的对外援助在规模、方式上都与日本ODA在80年代初的情况类似。但是也有所不同。我国的“一带一路”对外援助政策的构建我认为可以从援助理念、援助原则和援助方式三个方面来讲。

首先,我国的援助理念来源于习近平总书记提出的“构建人类命运共同体”。中国自古以来就有着助人为乐的传统和兼济天下的胸怀。同时,随着中国的经济发展,我们强调中华民族伟大复兴的同时,就不得不关注新的时代人类共同发展,就要树立乐善好施、扶危济贫的负责任大国形象。所谓构建人类命运共同体,也必须要求我国要广泛地建立友好外交关系。通过对外援助,是实现这一目标的基本途径之一。而这种对外援助,有助于我们争取更多的朋友,去共同应对国际社会上的问题。所以应该构建一种共同富裕、共同发展的理念。

其次,援助原则上。中国是要实现伟大复兴,是要争取国际地位,但是君子爱财,取之有道。在对外援助上要秉持一定的原则,才能有利于两国关系的长远发展。中国的对外援助,在经济上应该秉持互惠互利、共同发展的原则。在政治上,不能干涉他国内政,不能附加政治条件,不能损害他国利益和尊严。

再者,援助方式上。政策应当具有灵活性,我国制定的政策应该树立正确的义利观念。在对外援助时,要根据我国的实际经济情况制定政策,既要量力而行,对我国的人民负责,又要尽力而行,对受援助国家的人民负责。再就是方法上要进行创新。

日本的对外援助有很多我们需要学习的经验,也有许多我国需要的注意的问题。自20世纪50以来,日本就开始实施对外援助政策。第一,日本对外援助战略有良好的规范机制。这得益于日本对政策制定的慎重。在制定政策之前需要进行长期充分的讨论和研究。尤其是组织官产学相结合的审议会,集合了政府官员、企业家和经济学家等各行业专业人士,共同参与和讨论。第二,日本对外经济开发援助战略和政策都有大量详细的书面材料,方便规范操作。这有利于政府人员正确把握相关的方针政策,有迹可循,有规可据。第三,日本对外经济援助体制较为完备。从政策制定,到实施,到效果评估,日本政府都有一套完整、透明、有效的机制。公开透明的做法也有利于舆论和民众的监督,有利于保证国家和国民的利益。第四,日本将政府援助和民间投资相结合。这样可以以较少的财政资金,推动民间对受援助国家进行投资和经济合作,有利于用有限的资金,发挥最大的援助效果。这一点对我国目前的对外援助尤为重要。民间资源的利用,也有助于两国构建更加深远广泛的合作关系。

同时日本本身将政治意图纳入对外援助的做法有双刃剑的作用。扩大政治影响力,从而争取更多的国际社会帮助无可厚非,但是以经济贸易渗透受援助国经济的发展,掌握其经济命脉后逼迫其在国家主权问题上让步。或是以强大的经济实力,通过经济援助拉帮结派,实现霸权主义,驱虎吞狼,扰乱地方安定,限制其他国家的发展,是违反人道主义的。在援助他国的同时,要注意培养受援助国家的自主发展能力。相信在实现了精准扶贫的中国,能够把握好在实施国际援助时,减少对内部他国政治的影响,真正实现人类命运共同体的构建。