1. 引言

信息加工理论认为人的大脑是一个处理信息的系统,而这个系统是由一系列认知过程组成的 [1]。在这个过程中我们从环境中接收信息的输入,然后加工这些信息,再最终输出结果。人的注意、知觉、记忆和决策过程都是这个信息加工系统的组成部分。然而,我们的大脑不仅仅被动接受信息,我们也会主动地去寻求信息 [2]。实际上,对于信息的寻求在我们解决问题和做出决策的过程中都扮演着非常重要的角色,根据过去研究的结果,当人们做出健康决策、商业决策和教育决策时他们都会表现出对信息的寻求 [3] [4] [5]。这种倾向在很多情况下会为决策者带来好处,比如有一项研究认为决策者之所以会有这种倾向是因为在决策前搜寻更多信息可以减少决策过程中的不确定性,例如决策理论中的两个现象就为上面提到的这种人们对于风险和不确定性的回避提供了支持 [6]。其中一个现象是模糊厌恶,即人们相比于确定的风险更加厌恶不确定的风险,而另一个现象是风险厌恶,即相比于低不确定性的结果人们更加厌恶高不确定性的结果 [7]。从这两个现象中可以预见到人们在做决策前会倾向于去获得更多关于可能结果以及每种结果出现可能性的信息去减少不确定性,这种对于回避不确定性的偏好不难理解,因为通过减少不确定性来增加的安全感是人的基本需要之一 [8]。而在决策之后搜索信息则有利于提高以后做类似决策的质量,比如人们在面对两个概率不确定的风险选项时可以通过决策结果的反馈信息来获得对风险大小更准确的评估,从而在之后的决策中做出更好地选择 [9]。这些反馈信息对于之后决策的影响也可以在操作性条件反射的研究中被观察到,在学习过程中人们会依靠这些反馈信息来改变自己的行为从而去获得自己想要的结果,例如行为之后的奖赏可以提高人们做出该行为的频率,而行为之后的惩罚则会降低人们做出该行为的频率 [10]。总而言之,这种对信息的寻求会伴随着人们的整个决策过程,他们在做出决策前希望获得更多关于所要决策的问题的信息,并在做出决策后希望收到反馈信息从而能在之后遇到相同的决策问题时能做出更高质量的决策。

但是,信息在这个加工过程中的作用要比以上提到的更加复杂,因为事实上信息在决策过程中对于改善人们决策的结果并不总是有积极作用,或者说人们寻求的信息并不总是有用的,人们时常会因为接受到一些无意义的信息从而使决策的过程更加困难并浪费更多的时间去处理这些没有用的信息,这样甚至会使决策者因为获得新信息做出更加糟糕的决策 [11]。关于上述情况的一个例证是信息过载,这个现象指的是关于问题的过多信息会使决策者难以加工处理这些信息并难以做出决策,在一个关于这个现象的实验中,过多的信息对于决策质量的负面作用被证实,获取了更多无意义信息的那组被试相比于没有获取无意义信息的被试做出的决策质量更低 [12]。代表性启发式为这种信息降低决策质量的现象提供了另一个证据,在一个关于代表性启发式的实验中,描述信息引导被试过多关注了描述对象与代表性事件的相似性而忽略了能提供更多有用信息的基础概率 [13]。而光环效应则是另一个无关信息导致的认知偏差 [14]。除此之外,反馈信息也并不是总能提高之后决策的质量,例如在一个关于报童问题的实验中,获得了反馈的被试的决策质量就并没有提高 [15]。

从以上的研究结果中可以看出无论在决策之前获得的关于问题的信息还是在决策之后获得的反馈信息都不能为提高决策质量提供保障,人们的决策质量有时甚至会因为这些信息而下降,这与人们原先寻求信息的目的背道而驰而人们却往往没有察觉到。然而,目前为止还没有研究探究过在知道信息无用的情况下人们是否仍然会希望获得信息,而我们的这个研究正希望探讨这个问题,并希望这个研究的结果能为决策者了解自己的决策过程以提高决策质量提供支持。在这个研究中,我们设计了三个实验来探讨这个问题,在这三个实验中,被试在决策前都被告知了该实验的反馈信息对于提高决策质量是没有用的,然后他们可以选择是否接受这些信息。实验1中,选择获得反馈信息虽然不会有助于提高决策质量但也不会为被试们带来损失,而在实验2和实验3中,选择接受反馈信息不仅不会有助于提高决策质量还会浪费被试们的时间。根据之前对于人们信息寻求现象的研究结果,我们提出的假设是在三个实验中被试都会选择去接受反馈信息。

2. 实验1

2.1. 方法

2.1.1. 被试

我们招募了60名(4男56女)来自**大学的中国本科生被试(所有被试均来自于非体育、非艺术、非心理专业),被试平均年龄19.81岁(标准差为1.293)。在参加实验之前,所有被试均被告知实验与决策相关,并且他们可以在任何时刻选择退出实验,但只有完成了全部实验的被试可以得到被试费,之后所有被试签署了知情同意书。在实验结束后,被试得到被试费作为报酬。

2.1.2. 过程

实验程序由E-prime软件编写。在程序一开始,被试需要输入自己的被试号、年龄、性别以及专业。之后他们将看到一段如下的指导语:

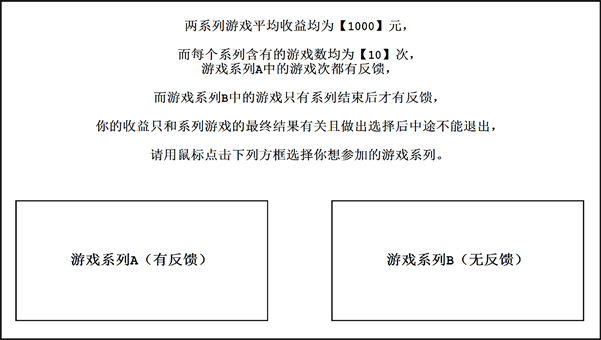

“欢迎参加我们的实验!本次实验的每道题中你都要在两种系列游戏中做出选择,两系列游戏的平均收益和含有的游戏相同(平均收益可以理解为之前参加该游戏的1000个人的总收益除以1000),这两系列游戏唯一的区别是:游戏系列“A”中的每个游戏选择完成后会反馈结果;而游戏系列“B”只会在系列游戏全部完成后才会有反馈,可以通过下一页中的示例图理解上述描述。注:你在本实验中的选择将与最终被试费挂钩。”

进入下一页后被试会看到如图1所示的示意图帮助被试理解到系列游戏中单次游戏反馈的结果信息对于改善最终受益没有帮助,而被试费的多少只与系列游戏的最终结果有关。

在阅读完示意图之后被试会看到另一段指导语:

“接下里你需要完成12道题的选择,每道题中你只需在两个系列游戏中做出选择,并只会得到关于你选择了哪个系列的反馈。

请注意:不同题中的平均收益和含有游戏次数均会发生变化,请认真读题!”

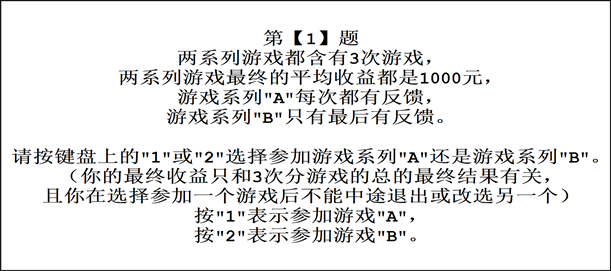

之后被试将需要回答12个问题(题目与题目之间的区别在于含有的游戏次数以及系列游戏的平均受益,12道题目以随机顺序呈现),每个问题中被试都需要在两个系列游戏中做出选择,这两个系列游戏的平均收益和含有的游戏相同(这12个试次的平均收益和含有的游戏次数分别是:50元,3次;50元,5次;50元,10次;100元,3次;100元,5次;100元,10次;500元,3次;500元,5次;500元,10次;1000元,3次;1000元,5次;1000元,10次),唯一的区别是一个系列游戏在每次游戏后都有结果反馈,而另一个只在系列游戏结束后有最终结果的反馈。其中一个试次的示例如图2所示。

Figure 1. The diagram in the instruction in Experiment 1

图1. 实验1指导语中的示意图

Figure 2. One trial in Experiment 1

图2. 实验1中的一个示例试次

在每个试次中,被试做出选择后并不需要真实参加系列游戏中的每一次游戏,而会直接进入下一个问题。当回答完全部12个问题后,被试将被告知实验已经结束。

2.2. 结果

在这12道题目的每个试次中选择有反馈和无反馈的被试数量如图3所示,从图中可以看出在其中的11个试次中,都有更多的被试选择了参加有反馈的系列游戏,尽管最终的收益才是唯一的有用信息,而选择了参加一个系列游戏后,其中单次游戏的结果并不能为之后的选择提供任何有用信息。从图中还可以看出,随着平均收益的增加,有更多人倾向于选择参加有反馈的系列游戏。

Figure 3. The bar graph of choice results of subjects in Experiment 1

图3. 实验1中被试的选择结果条形图

之后我们计算了每个被试选择参加有反馈系列游戏的次数以及参加无反馈系列游戏的次数,并对这两个变量做了配对样本的t检验,检验结果表明这两个变量之间的差异显著(t(59) = 4.503,p = 0.000,差值95%置信区间 = (2.297, 5.970)),被试更多选择了参加有反馈的系列游戏。

3. 实验2

在实验1中,实验任务是虚拟情境,被试虽然需要在两个系列游戏中做出选择,但是不用实际参与其中的每一次游戏任务,因此选择参加不同系列游戏任务的结果需要被试想象而不用实际经历。为了提高这个实验的外部效度,我们设计了实验2,在这个实验中被试需要实际参加他们所选择的系列游戏中的每一次游戏,如果他们选择了参加有反馈的系列游戏那么每个单次游戏后被试都会看到反馈,而如果他们选择了参加没有反馈的系列游戏那么只有在整个系列游戏结束后被试才会收到反馈。在这个实验中,被试仍然会发现他们的最终受益只跟系列游戏的结果有关,而每次游戏的结果并不能为他们提供有用的信息并且选择接受该信息会浪费时间。

3.1. 方法

3.1.1. 被试

我们招募了60名(12男48女)来自**大学的中国本科生被试(所有被试均来自于非体育、非艺术、非心理专业),被试平均年龄20.12岁(标准差为1.439)。在参加实验之前,所有被试均被告知实验与决策相关,并且他们可以在任何时刻选择退出实验,但只有完成了全部实验的被试可以得到被试费,之后所有被试签署了知情同意书。在实验结束后,被试得到被试费作为报酬。

3.1.2. 过程

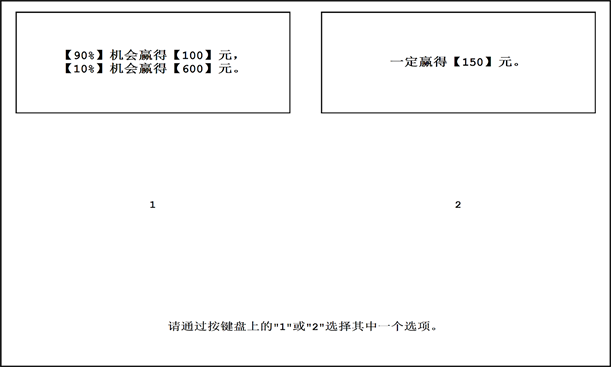

本实验程序仍然由E-prime软件编写,主实验的流程与实验1基本相同,不同点在于被试在本实验中只需要在有反馈和无反馈的系列游戏之间做4次选择(这四次选择的平均受益和含有游戏次数分别为:1000元,3次;1000元,5次;500元,3次;500元,5次),而且在做出选择后被试需要参加系列游戏中的每一次游戏,其中在系列游戏之间做选择的一个试次的示意图和一个系列游戏中的一次游戏的示意图如图4和图5所示。

Figure 4. One trial of choosing between two series of games in Experiment 2

图4. 实验2中被试在系列游戏之间做选择的一个试次的示意图

Figure 5. One trial of a gamble in a series of games in Experiment 2

图5. 实验2中一个系列游戏中的一次游戏的示意图

而实验2中一个系列游戏中的一次游戏的反馈示意图和一个系列游戏结束后的反馈示意图如图6和图7所示。

Figure 6. The feedback of a game in a series of games in Experiment 2

图6. 实验2中一个系列游戏中的一次游戏的反馈示意图

Figure 7. The feedback after a series of games in Experiment 2

图7. 实验2中一个系列游戏结束后的反馈示意图

在回答完四个问题并完成四个系列游戏后实验结束。

3.2. 结果

在本实验的4道题目中每个试次中选择有反馈和无反馈的被试数量如图8所示,从图中可以看出在加入需要实际参加每次游戏的设计后,选择接受反馈不仅不能为之后的选择提供任何有用信息还会浪费时间,但在每个试次中仍然都有更多的被试选择了参加有反馈的系列游戏。

Figure 8. The bar graph of choice results of subjects in Experiment 2

图8. 实验2中被试的选择结果条形图

之后我们计算了每个被试选择参加有反馈系列游戏的次数以及参加无反馈系列游戏的次数,并对这两个变量做了配对样本的t检验,检验结果表明这两个变量之间的差异显著(t(59) = 4.720,p = 0.000,差值95%置信区间 = (0.960, 2.373)),被试更多选择了参加有反馈的系列游戏。

4. 实验3

为了验证这个现象的稳定性,我们设计了实验3。在该实验中,原先的系列游戏任务被系列抽奖任务取代,而被试只有抽中了系列抽奖中一定次数的单次抽奖才能获得最终的大奖,否则将一无所获。在本实验中,被试仍然要在有反馈的系列抽奖和无反馈的系列抽奖中做出选择,而单次抽奖的结果仍然不仅无法为被试提供有用信息,选择接受每一次反馈信息还会浪费被试的时间。

4.1. 方法

4.1.1. 被试

我们招募了60名(13男47女)来自**大学的中国本科生被试(所有被试均来自于非体育、非艺术、非心理专业),被试平均年龄19.63岁(标准差为1.449)。在参加实验之前,所有被试均被告知实验与决策相关,并且他们可以在任何时刻选择退出实验,但只有完成了全部实验的被试可以得到被试费,之后所有被试签署了知情同意书。在实验结束后,被试得到被试费作为报酬。

4.1.2. 过程

本实验的程序仍然用E-prime软件编写,在程序一开始,被试需要输入自己的被试号、年龄、性别以及专业。之后他们将看到一段如下的指导语:

“欢迎参加我们的实验!下面你将参加四轮系列抽奖,每轮系列抽奖包含的【抽奖次数】和【最后大奖的金额】都不同,在每轮系列抽奖中你可以选择参加两个系列抽奖中的一种,两系列抽奖含有的【抽奖次数】和【抽中概率】都相同,唯一的区别在于:A系列抽奖每次抽完后会有反馈你是否抽中,而B系列抽奖只有在该轮所有抽奖都抽完后才会有反馈。”

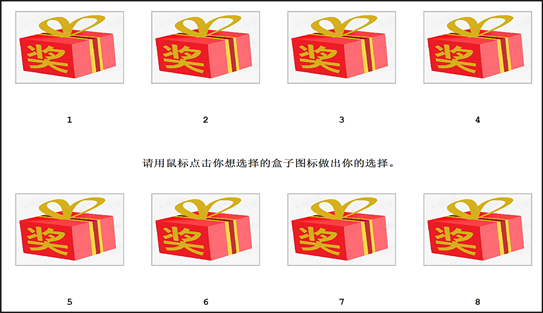

阅读完指导语之后,被试需要回答四个问题(四个问题中参加抽奖次数、获得大奖需要抽中的次数以及大奖金额分别为:5次、3次、500元;5次、3次、1000元;3次、2次、500元;3次、2次、1000元;且四个问题会以随机顺序呈现),即在有反馈的系列抽奖和无反馈的系列抽奖之间做出选择(其中一个问题的示例如图9所示)。

Figure 9. One trial of choosing between two series of lucky draws in Experiment 3

图9. 实验3中被试在2个系列抽奖之间做选择的一个试次的示意图

在做出选择后他们需要参加系列抽奖中的每一次抽奖(抽奖时的界面如图10所示),在每一次抽奖中被试会看见八个盒子(其中四个是有奖励的),而他们需要点击其中任意一个箱子做出自己的选择,如果选择接受反馈被试会在每一次抽奖后看到结果,否则只会在系列抽奖结束后才会知道自己总共抽中了几次,其中单次抽奖的反馈和最终反馈如图11和图12所示。在回答完所有四个问题并完成之后的系列抽奖后实验结束。

Figure 10. One trial of a lucky draw in a series of lucky draws in Experiment 3

图10. 实验3中一个系列抽奖中的一次抽奖的示意图

Figure 11. The feedback of a lucky draw in a series of lucky draws in Experiment 3

图11. 实验3中一个系列抽奖中的一次抽奖的反馈示意图

Figure 12. The feedback after a series of lucky draws in Experiment 3

图12. 实验3中一个系列抽奖结束后的反馈示意图

4.2. 结果

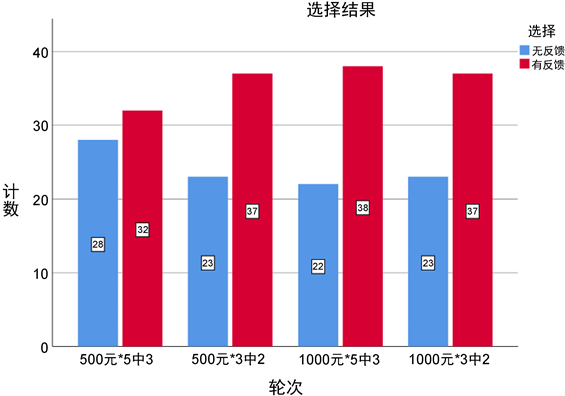

四个问题中选择参加有反馈系列抽奖和无反馈系列抽奖的人数如图13所示,从图中可以看出,在四个问题中仍然都有更多的被试选择参加有反馈的系列抽奖,尽管每次抽奖的结果并不能为被试改善决策提供有用信息。

Figure 13. The bar graph of choice results of subjects in Experiment 3

图13. 实验3中被试的选择结果条形图

之后我们仍然计算了每个被试选择参加有反馈系列抽奖的次数和参加无反馈系列抽奖的次数并对这两个变量做了配对样本的t检验,检验结果表明这两个变量之间差异显著(t(59) = 2.352,p = 0.022,差值95%置信区间 = (0.119, 1.481)),被试选择参加有反馈系列抽奖的次数要显著多于选择参加无反馈系列抽奖的次数。

5. 讨论

在以上三个实验中,选择接受反馈的被试数量都显著多于不接受反馈的被试数量,即使他们知道只有游戏的最终结果与他们的收益相关,而单次游戏的反馈信息无法为改善决策提供任何帮助。在实验1中选择接收单次游戏的反馈不会为被试带来损失,而在实验2和实验3中,接受单次反馈会浪费被试的时间,但他们依然选择了参加单次游戏结束后有反馈的游戏,这个结果表明对于无意义反馈信息的寻求在被试的决策过程中有比较强的稳定性。

根据之前研究的结果,在参加一些结果完全由概率决定的游戏时,参与者仍然会认为游戏的结果一定程度上是由自己的能力决定的,尤其在游戏获得胜利时,参与者尤其会将其归因于自己的能力而不是运气 [16] [17];而另一项研究表明人们在决策时寻求反馈的一个原因就是他们希望得知自己决策的结果以获得一种能力感并提高自尊 [18]。这从一定程度上解释了被试在本实验中的行为,尽管单次游戏的结果并不能为他们改善决策提供帮助,但他们可能认为单次游戏的结果与自己的能力有关,而好的结果可以提高他们的能力感和自尊,因此他们希望得到关于单次游戏结果的即时反馈。除此之外,另一项研究的结果表明寻求反馈的频率会受到决策结果的价值的影响,这也解释了为什么在实验1中当游戏的最终价值更高时被试会更倾向于去寻求反馈 [19] [20]。

在决策过程中,信息的意义在于让决策者更加了解需要决策的问题,并帮助决策者提高决策质量,因此决策者会在决策的整个过程中主动寻求信息,但过去研究的结果表明决策者接受到无意义信息之后决策质量无法得到提高,甚至会下降。而在本实验中,当无意义信息不是被强制提供给决策者,而是将选择的权力交给决策者时,决策者仍然会主动去选择接受这些无意义的信息,即使他们知道这些信息对于改善之后的决策没有任何帮助。这种现象提醒我们在决策时要注意对信息的筛选,不要把时间浪费在无意义的信息上,无论是有关决策问题的信息还是关于决策结果的反馈信息,而是要收集可以用来提高当次决策质量的信息(例如关于决策的可能结果)或者可以提高之后决策质量的信息(例如分析多次决策的结果以得到每种结果出现的可能性)。

据我所知,本实验是第一个用实验方式验证了人对于无意义反馈信息有主动寻求偏好的研究。当然,本实验仍存在一些缺陷,例如被试可能没有认识到单次反馈信息是无意义的,但一方面我们对这一点通过文字加示意图的方式加以说明以让被试能够意识到单次反馈结果是无意义的,另一方面我们也将游戏进行了多个试次以让被试在多次游戏中能加深这个认识。另一个缺陷是被试在进行决策时如果选择接受反馈只是会损失时间而没有金钱上的损失,在后续的研究中可以让被试在选择接受反馈时需要接受一定的金钱损失以测试这个现象的稳定性。

6. 结论

综上所述,决策者在进行决策时会有接受反馈的需求,即使反馈信息无法为决策者提供有意义的信息。这提醒我们在进行决策时要意识到自己有这方面的倾向,要注意所要收集的信息的质量以避免因为收集无意义的信息而浪费时间。