1. 引言

荒漠化是气候条件和人为干扰影响下的一种土地退化的现象。目前荒漠化在全球旱区均有发生 [1],约33%的土壤中度至高度退化 [2]。本研究区科尔沁沙地由于气候干旱和不合理的人类经济活动导致科尔沁草原土地退化为沙漠,其沙地面积达3.51万km2 [3]。目前国内外有关荒漠化治理研究主要集中在荒漠化的防治方面,已退化土地修复的相关文献较少。现有研究成果表明植被恢复是沙漠土壤修复的主要方法,如退耕还草,种植沙地植物以及玉米水稻等农作物等。为了治理内蒙古自治区科尔沁沙地的荒漠化问题,本课题组从2014年起在内蒙古自治区通辽市奈曼旗科尔沁沙地建立衬膜水稻试验基地并展开研究,经过多年坚持不懈的努力,终于形成了较为成熟的技术和一定规模的衬膜水稻试验地。

为了评价衬膜水稻种植技术对研究区荒漠化土壤的生态修复效果,需对比分析未修复沙地、沙漠水稻修复区和休耕区的土壤质量。土壤质量是土壤多种功能的综合体现 [4],不同文献采用的土壤质量评价指标有所不同,多集中于有关土壤碳库变化的研究 [5]。土壤碳库的库容和各组成成分对调节土壤养分流有很大影响,对土壤管理措施和质量变化响应敏感 [6],与土壤内在的生产力和稳定性高度相关;其动态和循环又影响温室效应和生态系统 [7]。因此,本文通过研究3种土壤处理方式对土壤碳库的影响和修复荒漠化过程中土壤碳库管理指数的变化特征,从整体功能角度,以发展的眼光评价荒漠化地区衬膜水稻种植和休耕对土壤生态系统修复效果,对荒漠生态系统物质循环和生态系统稳定性的维持机理具有重要意义。

2. 材料与方法

2.1. 研究区域概况

试验样地位于科尔沁沙地南部,行政区划隶属于内蒙古自治区通辽市奈曼旗42˚14'40~43˚32'30N,120˚19'40~121˚31'44E,研究区属于北温带大陆性季风干旱气候 [8],春夏季降水较多,秋冬季降水较少,一年中降水集中在夏季(6~8月),年均降水量366 mm,年蒸发量1935 mm。科尔沁沙地年平均气温6.00℃~6.50℃,无霜期平均约150天,全年日照率66.0%~69.9%,平均每日日照8.70~9.20 h,年平均风速3.60~4.10 m∙s−1 [9]。试验样地土壤类型为风沙土,植被类型主要是黄柳(Salix gordeivii)、白茅(Imperata cylindrica)、大针茅(Stipa grandis)、山杏(Armeniaca sibirica)、羊草(Leymus chinensis)。

2.2. 土壤样品采集

不同土壤处理方式:裸露沙地沙土、衬膜水稻种植区沙土、衬膜水稻休耕区沙土,共计3个样地。

采样时间为2021年9月,在每个样地采用对角线法选取5个10 m × 10 m的取样点,以五点法进行采样,采样深度为30 cm,每15 cm为一个土层,5个取样点相同土层土样混合,土样以四分法缩分至1 kg装袋保存。混合好的土样,带回实验室,剔除石子根茎等杂质,风干研磨后待测。

2.3. 测定方法

采用高温外热重铬酸钾氧化–容量法测定土壤总有机碳(TOC)含量 [10];采用元素分析仪测定土壤全碳(TC)含量;采用KMnO4氧化法测定土壤易氧化有机碳(ROOC)含量 [11]。

2.4. 土壤碳库管理指标的计算方法

以0~15 cm土层沙地土壤为对照,计算碳库活度(A)、碳库活度指数(AI)、碳库指数(CPI)、碳库管理指数(CPMI)的指标值,碳库管理指标 [12] 计算公式如下:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3. 结果与分析

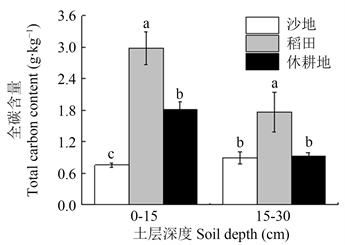

3.1. 衬膜水稻修复荒漠化土壤对土壤全碳含量的影响

土壤碳素不仅在全球碳循环中占有重要的地位,同时也是土壤异养生物参与营养物质再循环活动的重要能量来源 [13]。碳是土壤有机质最基本的组成元素,土壤全碳含量可以作为评价土壤肥力的重要指标 [14]。如图1可知,在整个修复过程中,各处理表层土壤TC (全碳)含量介于0.75~2.99 g∙kg−1之间,变幅为2.24 g∙kg−1。三种处理中稻田、休耕地0~15 cm土层的TC含量较15~30 cm高出69.06%、96.73%;沙地15~30 cm土层TC含量较0~15 cm高出18.67%。稻田0~15 cm、15~30 cm土层TC含量较沙地分别增加298.22%、98.50%;休耕地0~15 cm、15~30 cm土层TC含量较沙地分别增加140.44%、3.00%;休耕地0~15 cm、15~30 cm土层TC含量较稻田分别下降39.62%、48.11%。不同修复阶段土壤TC含量大小差异顺序是:稻田0~15 cm > 休耕地0~15 cm > 稻田15~30 cm > 休耕地15~30 cm > 沙地15~30 cm > 沙地0~15 cm。

不同小写字母表示处理间的显著差异(P < 0.05)。Different small letters meant significant difference among treatments at 0.05 level. 下同The same below.

不同小写字母表示处理间的显著差异(P < 0.05)。Different small letters meant significant difference among treatments at 0.05 level. 下同The same below.

Figure 1. Effect of film lined rice on soil total carbon content in repairing desertification soil

图1. 衬膜水稻修复荒漠化土壤对土壤全碳含量的影响

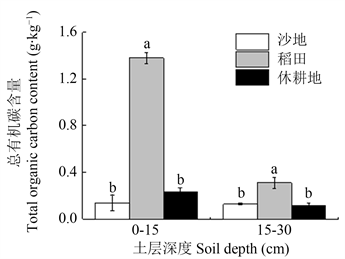

3.2. 衬膜水稻修复荒漠化土壤对土壤有机碳含量的影响

土壤总有机碳(TOC)量是土壤肥力的重要物质基础,对土壤其他方面的特性具有多重作用,它是评价土壤质量高低的重要指标之一 [15]。如图2可知,在整个修复过程中,各处理表层土壤TOC含量介于0.12~1.38 g∙kg−1之间,变幅为1.26 g∙kg−1。在整个修复过程中,不同处理中沙地、稻田、休耕地0~15 cm土层的TOC含量较15~30 cm高8.54%、346.06%、100.10%。稻田0~15 cm、15~30 cm土层TOC含量较沙地分别增加903.17%、144.10%;休耕地0~15 cm土层TOC含量较沙地增加69.63%,15~30 cm土层TOC含量较沙地下降3.00%;休耕地0~15 cm、15~30 cm土层TOC含量较稻田分别下降83.09%、62.31%。不同修复阶段土壤TOC含量大小差异顺序是:稻田0~15 cm > 稻田15~30 cm > 休耕地0~15 cm > 沙地0~15 cm > 沙地15~30 cm > 休耕地15~30 cm。

Figure 2. Effect of film lined rice on soil organic carbon content in repairing desertification soil

图2. 衬膜水稻修复荒漠化土壤对土壤有机碳含量的影响

3.3. 衬膜水稻修复荒漠化土壤对土壤易氧化有机碳含量的影响

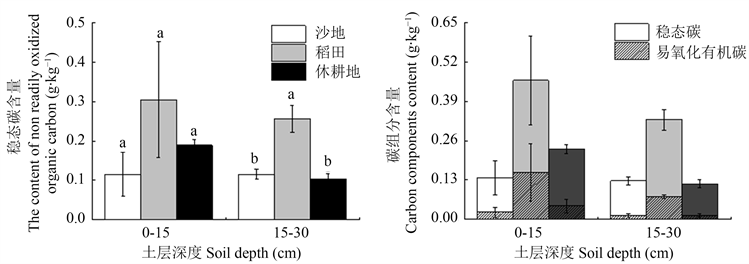

土壤碳库分为无机和有机两部分,其中有机碳库由易氧化有机碳库和稳态碳库组成,土壤碳库容量主要由土壤易氧化有机碳储量影响 [16]。土壤易氧化有机碳库作为土壤碳库的活跃成分易受土壤微小扰动的影响,是衡量土壤质量与健康和有机碳库早期变化的指标 [17]。

如图3可知,在整个修复过程中,各处理表层土壤易氧化有机碳(ROOC)含量介于0.012~0.155 g∙kg−1之间,变幅为0.145 g∙kg−1。三种处理中沙地、稻田、休耕地0~15 cm土层的ROOC含量较15~30 cm高94.99%、109.32%、241.71%。稻田0~15 cm、15~30 cm土层ROOC含量较沙地分别增加586.72%、539.73%;休耕地0~15 cm、15~30 cm土层ROOC含量较沙地分别增加94.50%、10.99%;休耕地0~15 cm、15~30 cm土层ROOC含量较稻田分别下降71.68%、82.65%。不同修复阶段土壤ROOC含量大小差异顺序是:稻田0~15 cm > 稻田15~30 cm > 休耕地0~15 cm > 沙地0~15 cm > 休耕地15~30 cm > 沙地15~30 cm。

在整个修复过程中,各处理土壤易氧化有机碳占土壤有机碳总量(ROOC/TOC)的9.32%~30.99%,变幅为21.67%。沙地、稻田、休耕地0~15 cm土层的易氧化有机碳分配比例较15~30 cm高70.87%、36.34%、68.09%。从整体来看,各处理土壤易氧化有机碳分配比例大小差异顺序是:稻田0~15 cm > 稻田15~30 cm > 休耕地0~15 cm > 沙地0~15 cm > 休耕地15~30 cm > 沙地15~30 cm。

Figure 3. Effect of film lined rice on the content of readily oxidized organic carbon in desertification soil

图3. 衬膜水稻修复荒漠化土壤对土壤易氧化有机碳含量的影响

3.4. 衬膜水稻修复荒漠化土壤对土壤稳态碳含量的影响

易氧化有机碳是能被333 mmol∙L−1 KMnO4氧化的有机碳,在土壤中易被氧化分解,在土壤碳循环中起着非常重要的作用,而不能被氧化的有机碳称作非活性有机碳,或称作稳态碳(NROOC),NROOC可以在一定程度上表征土壤长期碳积累和固碳能力 [18]。

由图4可知,本研究中各处理阶段土壤稳态碳含量高于易氧化有机碳含量。各处理表层土壤NROOC含量介于0.104~0.305 g∙kg−1之间,变幅为0.201 g∙kg−1。稻田土壤NROOC占比呈现明显低于沙地、休耕地之间差异较小的特点。NROOC分布规律与TOC和ROOC的分布特征基本一致。不同修复阶段土壤稳态碳含量大小差异顺序是:稻田0~15 cm > 稻田15~30 cm > 休耕地0~15 cm > 沙地15~30 cm > 沙地0~15 cm > 休耕地15~30 cm。

NROOC含量的显著增加可以在一定程度上反应修复过程中土壤长期碳积累和固碳能力的提高。稻田土ROOC与NROOC含量的比率高于沙地,则可能是因为种稻使沙漠土壤优势菌种丰度增加,微生物活性增强,土壤有机质分解和矿化速率较高,加快养分释放。

Figure 4. Effect of film lined rice on the content of non readily oxidized organic carbon in desertification soil

图4. 衬膜水稻修复荒漠化土壤对土壤稳态碳含量的影响

3.5. 衬膜水稻修复荒漠化土壤对碳库管理指数的影响

土壤碳库管理指数是有效表征土壤碳库变化的量化指标 [19]。如表1,将科尔沁奈曼旗内未种植过水稻的沙地土壤作为参照土壤,以沙地0~15 cm指标做分母计算不同修复阶段不同土层土壤的碳库活度(A)、碳库活度指数(AI)、碳库指数(CPI)、碳库管理指数(CPMI)。

A和AI都反映了土壤碳素的活跃程度,活度越大,表示有机碳越易被微生物分解,土壤质量也就越高 [20]。各处理样地土壤A指标值范围介于0.11~1.00;AI指标值范围介于0.52~4.94。不同修复阶段土壤A和AI变化一致,均为稻田0~15 cm > 稻田15~30 cm > 休耕地0~15 cm > 沙地0~15 cm > 休耕地15~30 cm > 沙地15~30 cm。土壤的碳库活度和活度指数与土壤有机碳周转和外界对土壤系统的干扰有关,衬膜水稻田休耕后,减少对土壤生态系统的人为干扰,菌落丰度降低,碳素转化过程速率下降,从而将更多的碳素以非活跃状态贮存下来。

碳库指数和碳库管理指数是评价土壤质量的重要指标,反映不同处理下碳库中各组分含量的变化,其指标值升高,表示随修复进行土壤向良性方向发展 [21]。各处理样地土壤CPI指标值范围介于1.00~3.98;CPMI指标值范围介于62.77~1912.13。稻田0~15 cm、15~30 cm土层CPI较沙地分别增加298.00%、98.32%;休耕地0~15 cm、15~30 cm土层CPI分别比沙地增加140.00%、2.52%;休耕地0~15 cm、15~30 cm土层CPI分别比稻田减少39.70%、48.31%。不同恢复阶段对土壤碳库管理指数影响显著,稻田0~15 cm、15~30 cm土层CPMI分别较沙地增加1812.13%、502.66%;休耕地0~15 cm、15~30 cm土层CPMI分别比沙地增加169.00%、15.64%;休耕地0~15 cm、15~30 cm土层CPMI分别比稻田减少85.93%、80.81%。CPI大小依次为:稻田0~15 cm > 休耕地0~15 cm > 稻田15~30 cm > 休耕地15~30 cm > 沙地15~30 cm > 沙地0~15 cm。CPMI大小依次为:稻田0~15 cm > 稻田15~30 cm > 休耕地0~15 cm > 沙地0~15 cm > 休耕地15~30 cm > 沙地15~30 cm。可见种植衬膜水稻可以显著改善土壤经营和管理水平,在沙漠修复过程中土壤系统向着良性方向转变,该措施具有科学性。休耕后土壤肥力下降,土壤质量向恶性方向发展,该措施并不科学。

4. 讨论

土壤碳库的变化与土壤碳素的生物有效态之间密切相关,土壤碳组分变化是衡量土壤质量与健康的指标 [22]。本研究中,沙地衬膜水稻田表层土壤(0~30 cm)全碳、有机碳、易氧化有机碳和稳态碳含量显著高于种稻前和休耕后的沙地土壤,大小差异顺序为稻田 > 休耕地 > 沙地,其中有机碳含量种稻前后变幅最大较种稻前增加903.2%,易氧化有机碳次之,增加539.7%。土壤有机碳库和易氧化有机碳库反映了衬膜水稻种植对土壤质量的影响。种植衬膜水稻使沙漠土壤保水保肥能力提高,提高土壤质量。稳态碳含量的显著增加可以在一定程度上反应修复过程中土壤长期碳积累和固碳能力的提高。稻田土壤稳态碳与易氧化有机碳含量的比率低于沙地,则可能是因为种稻使沙漠土壤优势菌种丰度增加,微生物活性增强,土壤有机质分解和矿化速率较高,加快养分释放。本研究中,休耕一年后土壤碳库各组分含量显著降低,土壤快速退化,接近未修复沙地,休耕后土壤有机碳含量骤减,较全碳含量变化幅度更大,或表明停种水稻对沙土的有机碳库的影响大于无机碳库。除受科尔沁沙地的气候条件和成土母质的限制外,休耕初期草本植物生长发育消耗大量有机质和土壤养分也可能是导致碳库容量下降的原因之一。

Table 1. Soil activity, activity index, carbon pool index and management index under different treatments

表1. 不同处理的碳库活度、活度指数、碳库指数和碳库管理指数

同列不同字母表示差异显著(P < 0.05) Different letters in the same column meant significant difference at 0.05 level.

本研究中,0~15和15~30 cm不同处理样地土壤的碳库活度、碳库活度指数、碳库指数和碳库管理指数的大小差异顺序均表现为稻田 > 休耕地 > 沙地。土壤的碳库活度和活度指数与土壤有机碳周转和外界对土壤系统的干扰有关,衬膜水稻田休耕后,减少对土壤生态系统的人为干扰,菌落丰度降低,碳素转化过程速率下降,从而将更多的碳素以非活跃状态贮存下来。碳库指数和碳库管理指数是评价土壤质量的重要指标,反映不同处理下碳库中各组分含量的变化,其指标值升高,表示随修复进行土壤向良性方向发展。稻田、休耕地土壤碳库管理指数较沙地增加1812.1%、169.0%,可见种植衬膜水稻可以显著改善土壤经营和管理水平,在沙漠修复过程中土壤系统向着良性方向转变,该措施具有科学性。

5. 结论

不同土层各处理间土壤碳库各组分含量和碳库管理指数呈现相似的变化趋势,均表现为先显著升高后显著降低的变化趋势,大小差异顺序均为:稻田 > 休耕地 > 沙地,且各处理土壤碳库各组分含量和碳库管理指数指标的最高值均出现在0~15 cm土层的稻田土壤。0~15 cm土层的各碳组分含量和碳库管理指数高于15~30 cm土层。与原始沙地相比,种稻后土壤碳库中有机碳含量增幅最大达903%;土壤碳库管理指数指标值中碳库管理指数增幅最大达1812.13%。种植衬膜水稻后土壤碳库含量和碳库管理指数均显著提高,休耕后土壤碳库含量和碳库管理指数与种稻前无显著差异。

综上,研究区以风沙土为主,土壤贫瘠,修复难度大,沙漠种植衬膜水稻能够短期内提升土壤碳库库容,有利于土壤质量的持续改善。但休耕后土壤碳库各组分含量显著下降,仅比沙地略高,土壤自然休耕后尚不能恢复到草原土壤水平。

基金项目

辽宁省教育厅2017年度高等学校基本科研立项:双膜覆盖沙漠水稻种植技术研究(LFW201703)。

NOTES

*通讯作者。