1. 引言

随着近几年的通讯技术和设备的迅速发展以及通讯资费的降低,手机慢慢成为人们生活中不可取代的一个工具,甚至已经超越了工具这个属性。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第45次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2020年3月,我国手机网民数量已高达8.97亿,占总体网民规模的99.3%,在网民群体中学生占比最多。时至今日,得益4G/5G网络、本土智能手机和软件的发展,手机在进一步方便人们的同时,也占据人们越来越多的时间,手机成瘾已经成为一个不可忽视的症状。

手机成瘾,又称手机综合症或手机焦虑症,指的是个体过度使用手机,导致的身心和社会功能严重受损的一种状态。“行为成瘾”是手机成瘾的本质 [1],手机成瘾患者并不依赖手机本身的功能,而是过度滥用手机游戏、互联网、短信等功能,从而危害工作、学习等正常生活。大学生的环境和所处的特殊时期,决定了他们是手机使用的主要群体和手机成瘾的高危人群。手机成瘾带来的危害不言而喻。在学业表现方面,网络成瘾可能会对学生的认知功能造成影响 [2],进而影响学生在学业上的表现。手机成瘾对大学生的身心健康也会带来巨大的伤害,长时间盯着屏幕会使视力得到损伤,久坐不动会让身体出现问题。另外,过度使用手机可能会影响大学生的社交能力,有研究发现,大学生玩电子游戏的时长与他们和父母及朋友的关系呈负相关。

孤独感指的是个体因人际关系数量或质量无法满足而产生的一种主观被隔离的感受,或者无法与重要他人建立联系而体验到的消极情感 [3]。由于青少年身心发展的特点,青少年处于正在建立同一性的时期,这一时期的特点导致青少年更容易感觉到孤独,孤独感的产生会阻碍青少年的健康发展,因此从源头上抑制孤独感的产生或者对已产生高孤独感个体的干预变得十分重要。孤独感不仅是会引起个体诸多的情绪问题,而且会对个体行为方式产生重大影响,最终导致行为障碍。已有研究表明,高孤独感的大学生常常采用自责、逃避、幻想三种消极应对方式,并且个体的孤独感越高,消极应对方式的倾向越明显 [4],而反刍思维就是一种消极应对方式。

Nolen-Hoeksema [5] 首次提出反刍思维。在她的反应风格理论中,认为反刍思维是一种反应风格,因此也称为反刍反应。反刍思维是一种消极的思维方式,具体表现为个体在经受压力事件后,会自发性反复思压力事件、压力事件产生原因和可能会引起的不良后果、压力事件所带来的情绪,但不会主动解决问题。与Nolen-Hoeksema不同,Conway等人 [6] 认为反刍思维是一种人格特征。具有这种特质的人会反复的地、消极地思考痛苦和痛苦的处境,悲伤到无法自拔,进而抑制交流的动机。然而,Martin等人 [7] 并不认同这一观点。他把反刍思维分为正常反刍思维和病理性反刍思维。正常反刍思维可以促进个体对目标的实现,缩短个体与目标的距离,是一种适应性反应;病理性反刍导致个体产生消极情绪,阻碍目标的实现,是一种适应不良的反应方式。

目前,关于反刍的研究大多是基于Nolen-Hoeksema的研究,认为反刍思维是一种适应不良的症状,与消极情绪有关。并沿用Nolen-Hoeksema的反刍反应量表(RRS)。但也有学者指出,反刍思维应该是一分为二的,既有消极的成分,也有积极的成分 [8]。周宵等人 [9] 认为使用反刍思维量表的众多研究只能导致聚焦于反刍思维带给个体的消极意义,从而忽视了反刍思维可能存在的积极一面以及给个体带来的积极意义。

Watkins和Baracaia [10] 发现,当个体采用反刍思维的思考方式时,其背后的想法是认为反刍思维方式可以提高自我意识,理解情绪,甚至是获得解决问题的有效途径。因此,当个人感到沮丧或焦虑时,他们会不断审视自己的内心想法;而在心理治疗领域,感受情绪、表达情绪、分析情绪有助于促进个体的治疗过程。个体在经历创伤事件或负性生活事件后,运用反刍思维体验情感,探究可能的原因,并且分析事件可能会带来的影响,是有助于心理健康的。基于此,杨宏飞等人根据反刍思维的类型,编制出相应的《积极和消极反刍思维量表》,并用该量表进行干预研究。但是关于这方面的研究还是缺少更多角度的证据支持。

关于反刍干预的研究主要有注意转移、表达性写作和认知再评价等。Gortner等人 [11] 提出,表达性写作可以用来干预反刍思维,即鼓励个体以书面形式表达创伤事件。这种方法有两个功能:一方面,因为写作比口头表达慢得多,这会降低个体处理信息的速度。当以书面形式表达时,个体会感觉到自己在与他人分享负面情绪事件,而不是独自经历。另一方面,书面写作可以使原始的片段和杂乱无章的创伤记忆和思想变得有条理、连续。表达性书写可以给个体重新评估负面事件的机会,有利于情绪释放,促进心理健康。

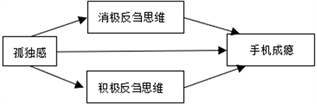

因此,本文提出以下假设:1) 消极反刍思维和积极反刍思维对孤独感导致的手机成瘾中起中介作用(见图1),且消极反刍思维的中介效应量高于积极反刍思维;2) 表达性写作对手机成瘾有干预作用。

Figure 1. Hypothetical model of ruminant thinking in the influence of loneliness on mobile phone addiction

图1. 反刍思维在孤独感对手机成瘾的影响中的中介作用假设模型图

2. 研究一:大学生孤独感与手机成瘾:反刍思维的中介作用

2.1. 研究方法

2.1.1. 被试

采用随机抽样的方法,在北京某高校和武汉某高校大一至大四年级随机发放240份问卷,回收有效问卷229份(回收率95.4%)。其中女性119名,男性110名,年龄范围在19~22 (M = 19.9, SD = 2.5)。

2.1.2. 工具

手机成瘾指数量表:手机成瘾指数量表(Mobile Phone Addiction Index)由Leung编制,用来测量大学生的手机成瘾程度。该量表总共包含有17个项目,采用李克特5点计分法,1表示从不,5表示总是。计算所有项目的总得分,得分越高,个体手机成瘾程度越高。在本项研究中,此量表的Cronbach α系数为0.89。

积极和消极反刍思维量表:由杨宏飞等人 [12] 于2018年编制的积极和消极反刍思维量表,包括积极反刍和消极反刍两个维度,共23个条目。积极反刍思维包括积极应对和享受快乐两个一阶因子;消极反刍思维包括消极归因、抑制快乐和否定自我三个一阶因子。该量表使用四点里克特评分法,1表示从不,4表示总是。总分越高,积极或消极反刍思维的程度越高。在本研究中,该量表消极反刍思维和积极反刍思维的Cronbachα系数分别为0.787和0.56。

孤独感量表:孤独感量表(Loneliness Scale University of California at Los Angel, UCLA)由Russell编制。该量表主要测“对社会交往的渴望与实际水平的差距”的孤独感,主要是针对个体的人际关系质量,偏重主观孤独感(赵玮,2013)。量表包括20个项目,使用四点里克特评分法,1表示从不,4表示总是,其中有9题是反向计分。总分越高,表示孤独感越高。在本研究中,该量表的Cronbach α系数为0.67。

2.1.3. 统计处理

使用SPSS24.0软件对实验中涉及的变量进行采集并处理,采用Pearson积差相关对孤独感、反刍思维和手机成瘾进行相关分析;使用SPSS软件中的PROCESSv3.5插件进行中介效应检验,选择模型4,自变量为孤独感,中介变量为积极反刍思维和消极反刍思维,因变量为手机成瘾,自主抽样5000次,选择95%置信区间,置信区间内不包含0则说明中介效应显著。

2.2. 结果与分析

2.2.1. 孤独感、积极反刍思维、消极反刍思维和手机成瘾的相关

分析各个变量的相关关系。表1显示,孤独感与消极反刍思维(p < 0.05)、手机成瘾(p < 0.01)之间均存在正相关,与积极反刍思维相关性不显著。消极反刍思维与积极反刍思维(p < 0.01)、手机成瘾(p < 0.01)之间存在相关。积极反刍思维与手机成瘾存在正相关(p < 0.05)。反映出变量之间变化趋势基本一致。

Table 1. Correlation between variables (n = 185)

表1. 变量之间的相关(n = 185)

注:*p < 0.05,**p < 0.01,下同。

2.2.2. 中介效应分析

对各个变量进行回归分析,结果如表2所示。孤独感对积极反刍思维的直接预测作用并不显著(B = 0.11, t = 1.93, p = 0.055),对消极反刍思维的预测显著(B = 0.183, t = 2.37, p = 0.019),对手机成瘾预测显著(B = 0.655, t = 2.37, p < 0.001)。同时积极反刍思维和手机成瘾成正相关(B = 0.56, t = 2.36, p = 0.020),消极反刍思维对手机成瘾预测显著(B =0.93, t = 5.74, p < 0.001)。

Table 2. Regression analysis of positive rumination thinking and negative rumination thinking in loneliness on mobile phone addiction

表2. 积极反刍思维和消极反刍思维在孤独感对手机成瘾中的回归分析

中介效应分析结果表明(见表3),总间接效应值为0.17,占总效应值(0.64)的25.89%,表明反刍思维在孤独感对手机成瘾的影响中起部分中介效应。具体来看,总的间接效应由两条途径产生,间接效应1:孤独感 → 消极反刍思维 → 手机成瘾(0.15)和间接效应2:孤独感→积极反刍思维 → 手机成瘾(0.02)。表3数据显示,间接效应1和间接效应2分别占总效应的23.65%和2.35%,其中间接效应1的Bootstrap 95%置信区间不含0值,间接效应2的Bootstrap 95%置信区间均含0值,表明间接效应1达到显著水平,间接效应2未达到显著水平。即消极反刍思维在孤独感对手机成瘾的影响中起部分中介作用、积极反刍思维未起到中介作用,假设一不成立。因消极反刍思维起中介作用、积极反刍思维没有起到中介作用,由此可以进一步验证反刍思维应该分为两种不同的部分。

Table 3. The mediating role of rumination in the influence of loneliness on mobile phone addiction

表3. 反刍思维在孤独感对手机成瘾的影响中的中介作用

3. 研究二:书写性表达对反刍思维和手机成瘾的干预

3.1. 研究方法

3.1.1. 被试

根据研究一被试填写的量表,筛选出孤独感、消极反刍思维、手机成瘾均排在前27%的被试,筛选出被试22名,最终参与干预被试15名,收得有效数据13名。其中男生3名,女生10名,平均年龄M = 20.1,SD = 1.2。

3.1.2. 书写性表达

已有研究证明,个体可以采用具有一定结构的表达性书写方式,通过披露自身与创伤经历或负性时间相关的感受和想法,可以有效改善个体的消极负性情绪体验,对个体的身心健康具有显著的促进作用,这就是表达性书写 [13]。

表达性书写在安静的咨询室进行,按照Smyth,Nazarian和Arigo [14] 的表达性书写模式进行本实验研究,书写时间一般控制在30至40分钟,每天1次,连续3至4天,或者每周1次,连续3至4周。鉴于反自思维是一种个体习惯化的认知思维方式,非短时间能够改变,因此本研究采用每周1次,每次时间为30分钟,连续5周的表达性书写频率。第1次至第4次,书写内容与自身负性、创伤经历有关的感受和想法为主题;第5次,总结前4次并积极的内容为主题,书写这些经历带给自己的积极一面。

表达性书写说明(指导语)如下 [13]:

表达性书写说明(指导语) (第1~4次)主题:与挫折、创伤经历有关感受和想法。

在接下来的五个星期里,希望你能把生活中最痛苦、最艰难的经历、挫折和打击事件带给你的深切感受和想法写下来。当然,你也可以详细地写下你过去的创伤经历或让你心烦意乱的事情。在写作的过程中,希望你能真正敞开心扉,发掘写作中最深刻的情感和思想。这些创伤、痛苦和不愉快的经历可能会把你与你的童年、父母、爱人、朋友和亲戚联系起来,或者与你的过去、现在和未来联系起来,也可能让你联想起你曾经是谁,你想成为谁,你现在是谁。你可以专注于同一个主题或经历,也可以每次写不同的主题。没有人能只经历一次创伤。你可以写下你面对的各种矛盾、冲突和压力。在写作过程中,你不需要考虑错别字、逻辑、句子结构等问题。你写的所有内容都是完全保密的。一旦你开始写作,请继续写,尽量不要中断,不要停留太久,直到时间结束。主试会提前5分钟提示您。现在你有5分钟的时间来思考你想写什么。

表达性书写说明(指导语) (第5次)主题:回顾并以积极内容书写为主

通过前四次的写作,回顾了那些深深萦绕在你心头的痛苦经历。现在,请仔细思考并写下这些经历给你带来的积极的一面。在写作之前,可以思考以下问题:你如何处理这些痛苦和有害的经历,以及你带来了什么好的结果;事情发生后,你是怎么走出来的,并让自己的生活越来越好;悲伤过后,这些事情是否会给你带来一些意想不到的收获,比如发现自己的优点,明确自己的目标,知道自己真正想要什么。任何事物都有两面性。请尽可能真实客观地面对这些事件,在看到它们给你带来的伤害的同时,注意它们的积极影响,避免沉溺于它们给你带来的伤害 [15]。

3.1.3. 实验流程

1) 通过研究一的问卷,筛选被试,由于样本量较小,无法筛选出足够数量的控制组被试。

2) 实验组给予表达性写作。在第一次写作之前,向被试简单地介绍了实验过程,强调保密原则。向被试说明要实验前要详细阅读写作说明,并在写作过程中尽可能遵循自己内心的感受和想法,并且告知有5分钟的思考时间,从动笔开始尽可能多地写作,不强制要求写满20分钟。

3) 实验组被试进行第2~4周的表达性书写。

4) 实验组被试进行第5次表达性书写,书写的主题为回顾积极内容。之后完成问卷测试。

5) 对被试表示感谢,并询问被试的心理状态,是否需要联系心理老师进行辅导。被试均表示不用。

3.2. 结果与分析

3.2.1. 表达性书写对积极反刍思维和消极反刍思维的干预效应分析

本研究的结果如表4。采用配对样本t检验对实验组干预前后的孤独感、积极反刍思维消极反刍思维、和手机成瘾反应量表得分进行差异检验。结果显示,被试在接受干预后孤独感量表得分降低不显著(t = 0.59, p = 0.568),积极反刍思维量表得分降低不显著(t = 0.40, p = 0.694),消极反刍思维量表得分降低不显著(t = 1.82, p = 0.094),手机成瘾量表反刍思维得分不显著(t = 1.10, p = 0.290)。研究结果综合说明,表达性书写并没有降低被试的孤独感、反刍思维和手机成瘾程度,假设二不成立。

Table 4. Scores of loneliness, rumination and mobile phone addiction scale after five week intervention (n = 13)

表4. 五周干预后孤独感、反刍思维、手机成瘾量表得分(n = 13)

3.2.2. 一位被试表达性写作的分析

图1呈现了一位女被试前后五次表达性写作的内容,因涉及被试隐私,在此不做完整展现。该被试的书写主题为自我经历的分析,涉及到她对自己的评价、对友情的担心和亲人离世所带来的影响。从这些内容中透露出来的,很多时候是一种逃避、不采取积极的态度去面对。

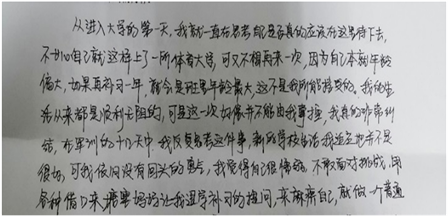

图2是被试第一次表达性书写的内容,描述了自己对现在学校的不满意,自己是否重来的一种纠结,感觉这次已经超出自己的控制。开始逃避、搪塞,陷入对自己能力的怀疑,不断自我否定,进而产生出一系列的负性认知。

Figure 2. The first expressive writing

图2. 第1次表达性写作

图3第二次表达性书写,她从刚开始觉得宿舍是一个温馨的集体,经历了一些小事后,产生了不一样的想法,从而对友谊产生了怀疑,开始“对每一个人都友好又保持一定距离”,开始产生拒绝建立亲密关系的想法。

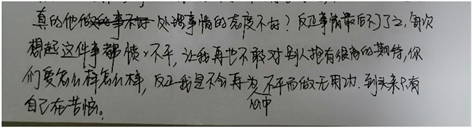

图4是第三次表达性书写的内容。第三次的书写性写作从另一个角度去揭示了她对亲密关系看法及产生原因。她尽力与别人好好相处,但是一次事情发生后,她再也不敢对别人产生期待了,也不再为自己心中的不平而作无用功了。

Figure 4. The third expressive writing

图4. 第3次表达性写作

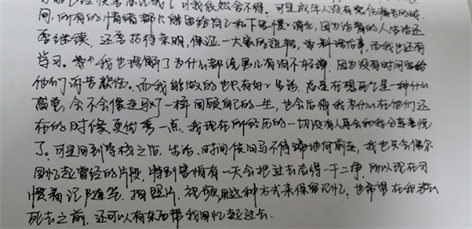

图5中她写下了最近经历的亲人去世。她感觉到很痛苦甚至到难以承受,她认为成年人的悲伤和痛苦只能自己消化,会感慨现在再也没有人可以一起分享自己的喜悦。

Figure 5. The fourth expressive writing

图5. 第4次表达性写作

图6中,她尝试着去接纳这些已经发生事,“就当这是一次磨炼”,也会不断去发现生活中的美好、去寻找交友过程中的“平衡点”、去更珍惜现在与家人的相处。

来到一个不是自己理想中的学校、与朋友(室友)的关系并没有预期中那么亲密,甚至对友谊产生怀疑、亲人离世无人再分享自己的喜乐,这一系列的原因可能是导致这名被试孤独感得分偏高的原因,说明对被试的筛选是符合预期的。

通过以上这一案例的分析,可以看出最初个体因为高考失利对自己有很多负性的认知,并且自己对友谊产生失望之感,产生一种类似于逃避的态度。第三次书写中,她开始尝试改变,去寻找释怀,寻找一种“平衡”。这种平衡顺延到最近失去亲人上,不再是完全沉溺在悲伤中,而是学会接受,学会去珍惜眼前人。学会接纳自己,不被已经发生过、无力改变的事而影响。干预的目的是让其认识到这种非理性的信念,并且将其分离出来,重新认识、改变自身的习惯,实现认知的重构。

4. 讨论与展望

4.1. 反刍思维在孤独感对手机成瘾中的中介作用

本研究发现,孤独感、积极反刍思维和消极反刍思维均能显著预测手机成瘾,孤独感能显著预测消极反刍思维,而对积极反刍思维的预测不显著。因此积极反刍思维可能通过别的途径影响手机成瘾,具体的影响机制还有待探究。

同时本研究从另一种研究视角,验证是否应该将反刍思维划分为两个部分。在已有研究反刍思维在孤独感对手机成瘾中起中介作用的基础上,进一步利用杨宏飞等人编制的积极和消极反刍思维进行研究。研究一发现,消极反刍思维在孤独感对手机成瘾的影响中起部分中介作用,与前人研究相符;积极反刍思维在孤独感对手机成瘾的中介效应不显著,进一步说明反刍思维应该划分为两个方面,即积极反刍思维和消极反刍思维。只有正确的认识反刍思维,才能更好的去应对反刍思维所引发出的诸如焦虑、孤独感等消极情绪,进行正确有效的干预。从积极心理学的方面去看,延长人们对积极情绪的反刍思维,从而达到激发积极情绪、促进问题解、改善个体的心理健康状况(张弛,2018)。

本研究仅从反刍思维在孤独感对手机成瘾的中介效应分析,未来的研究可以将研究方向扩展到其他的研究中,如在大学生压力和睡眠质量中的中介作用进一步论证积极反刍思维与消极反刍思维是否是分离的。

4.2. 表达性写作对反刍思维和手机成瘾的干预的探讨

目前,大量的研究和实验证明,表达性写作具有疗愈能力。对其疗愈能力的解释多种多样,可归纳为四种理论:认知结构调整与适应理论、情绪抑制理论、情绪表达或情绪暴露理论和自我调节能力提高理论 [13]。一些学者试图从精神分析学、精神分析学等心理学理论的角度来分析表达性写作愈合的操作原则,探讨这些原理的共性,并将其归纳为表达与衔接、反思与重新解读、接受与完成三个阶段。

经典精神分析认为,压抑一种基本的自我防御机制,是为了逃避那些引起心理痛苦和焦虑的情形。但如果这种压抑情绪没有得到表达,就会形成持续的紧张,进而形成新的心理问题。写作有很多种方式,但作为一种治疗性写作,表达必须是第一原则。表达是身心康复的关键,良好的表达会释放不健康的压力。写作作为一种表达方式,源于人们内心的冲动和需要。只有认识和接受这些需要,人们才能更健康、更完整地存在。

要想通过写作达到治愈的效果,仅靠表达是远远不够的。书写的价值在于,它能迫使我们扪心自问,我们是如何或者为什么如此觉察自己做事情的方式的,在理想状态下写作有助于我们组织、整理这些经历,并赋予它们意义。通过延长思考的时间,人们不仅可以停留在情绪的宣泄中,还可以看到我们从未思考的地方,从而提供反思的机会。

从上述分析的例子上来看,参与者随着书写次数的增多,被试从第一次的仅仅去描述自己面对困难时的状态、第二次描述面对友情的失望感到第三次对在描述具体经历后能够想到一种能让自己释然的想法、第四次面对至亲离世后也能较为坦然的接受并思考人生的意义。第五次的回顾中,参与者回顾前四次的书写内容,接受了已经发生的事情,完成了接纳的过程,进而将已发生的事情以一种升华的方式得到组织和构建。但是这种构建的程度是一个长期的过程,更是一种习惯性的改变。因此本研究中,消极反刍思维得分降低不显著,但是总体上来说是呈现出降低的趋势。

研究一的结果:消极反刍思维在孤独感对手机成瘾的影响中起部分中介作用。由于消极反刍思维的中介效应仅占总的效应量的25.89%,因此想通过降低反刍思维从而降低手机成瘾的效果并不如预期。但是这也给预防青少年手机成瘾提供了一个新的视角,例如关注青少年手机成瘾的真正原因——是源自手机游戏本身,或是源自自身负性情绪引起的其他心理问题的影响。同时,由于研究一样本量过小,缺少控制组对照。实验组人数由于人员流失也低于预期,影响实验的推广程度。

表达性写作能收集到大量、丰富的纸质书写材料,因此可以对收集到的数据进行一个深度的剖析,对处理好的数据进行编码,编码之后再进行分类、概念化,从而形成一个思维框架,即对研究对象的深度诠释。本研究中对收集到的材料分析深度不够,仅对收集到的其中一个被试的书写材料进行分析,未来的研究可以将收集到的材料利用扎根理论进行深度的解析。

NOTES

*通讯作者。