1. 引言

随着我国城市化进程的加快和产业在空间的上集聚,大量人口也由乡镇、农村涌入城市。这个流动的群体被称为流动人口——是指居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年及以上的人户分离(扣除市辖区内人户分离)的人口(国家统计局,2020)。近年来,我国流动人口在规模上不断增大的同时,结构也发生了重要变化,最为显著的结构变化之一就是流动人口家庭化(蔺秀云等,2009)。这种人口迁徙由原来的“一个人外出”的方式变为“举家迁徙”的方式,也就催生出了一个特殊的儿童群体——流动儿童(李金泽,2016)。《健康中国行动(2019~2030)》明确指出,将“关心留守儿童、流动儿童心理健康,为学生提供及时的心理干预”作为中小学健康促进行动的目标之一(中华人民共和国中央人民政府,2019)。

国内关于流动儿童的研究,会使用“随迁子女”“农民工子女”和“移民二代”等术语(杨茂庆,赵红艳等,2021),本研究引用袁晓娇等(2010)对流动儿童的界定:6岁至18岁随父母或监护人在流入地居住半年以上的儿童青少年。据统计,2020年义务教育阶段随迁子女人数达到了1429.7万人(中华人民共和国教育部,2021),比2015年增长了62.6万人(吕玉刚,2021)。在这些流动儿童中,很多人曾经都有留守经历,长期由祖辈抚养,当他们跟随父母进入城市后,需要重新适应和父母的相处模式,需要面对陌生学习环境的挑战。流动儿童可以快速地适应并依赖城市社会的物质生活,但是最终发现自己难以融入城市社会(何杨,2013),相对于同龄儿童承受着更大的心理压力,自卑心理较强(田杨阳,魏鹏霏,2021)。大量研究表明,流动儿童的主观幸福感较低,在生活满意度、积极情感等方面均显著低于非流动儿童(谢云天,曾素林,2019)。儿童的个性特征、学校的同伴关系以及父母与子女间的亲子交流情况是影响儿童心理状况的主要因素(杨丽娜,2009)。因此,从家庭、学校、儿童自身等方面研究如何提高流动儿童的主观幸福感,才能帮助流动儿童更好地融入新环境,促其身心健康发展,形成健康的人格(孟珊珊,孙远刚,2021)。

生活满意度是个体根据自我选择的标准对自己生活状况的总体性认知评估,它不仅取决于客观情况,还取决于一个人对自己生活或环境的主观判断和评价,是心理健康的一种衡量标准(Diener et al., 1985)和主观幸福感的重要指标(陈志英,2020),也是积极心理学的核心概念(Diener, 1984)。研究表明,流动儿童的积极情感和生活满意度显著低于城市儿童(熊猛,2015),他们由于户籍限制在一些需要上不能得到满足,例如受到尊重、平等对待的需要,获得有利于其自身发展的良好教育以及社会资源的需要等,与城市儿童相比,很多方面处于不利地位,会产生较大心理落差(白佳蕊,2019)。城市里相对优越的物质环境、教育环境、人文环境为流动儿童发展提供了机遇,但农村户籍的限制使得他们常常要面对来自升学、就业、社交等领域的各种不公正待遇(范兴华等,2012)。相关研究显示,生活满意度能够有效预防儿童问题行为的出现(Proctor et al., 2009),并能作为缓冲剂有效降低外部压力对心理健康的影响(Veenhoven, 1988)。研究影响流动儿童生活满意度相关因素对于促进其适应城市生活、提升心理健康水平,具有重要意义。

学校适应是指学生在学校环境与周遭人、事物互动的过程中,采取各种适应行为,以便满足学校规范与自身需求,并与教师、同学建立良好的人际关系,以便建立其在校和谐舒适的状态(赵磊磊,2019)。乔璐遥(2021)认为,学校适应的情况是流动儿童在城市中教育融入情况的重要体现;孙晓莉(2006)指出,在儿童学校适应因素中,同伴交往是影响学校适应性的最重要的因素。学校是流动儿童主要的生活环境之一,学校适应水平会直接影响到他们的生活满意度;同时学校适应水平高的流动儿童更能够获取学业上的成就,而成就的获得也会有利于其提升生活满意度水平(张岩等,2021)。

国外学者Galvin等人将亲子沟通解释为亲子间相互交流观点与态度,分享信息与情感,以解决存在的问题或者增强彼此情感联系的过程(郭海英等,2014)。亲子沟通和依恋关系、父母教养方式一样都属于亲子关系内容(魏美丹,2019)。相关研究表明,功能良好的家庭,家庭沟通和生活满意度显著高于功能不佳的家庭(Levin & Currie, 2010)。流动儿童家庭存在亲子沟通时间少、沟通意识不强、沟通技巧缺乏等问题,双方对亲子沟通现状都不满意(刘欣,2019);陈丽和刘艳(2012)调查发现,流动儿童家庭亲子沟通状况整体上要比城市儿童家庭更差,且流动儿童父亲与孩子沟通时间和频率以及沟通主动性方面均低于母亲。亲子沟通方式与亲子生活满意度、生活质量关系密切(陈敏丽,凌霄,2013),而良好的亲子沟通能减少青少年对社会的回避,使青少年获得更多的社会支持资源,从而促进他们的社会适应能力(徐杰等,2016)。可见,亲子沟通是影响流动儿童生活满意度的因素之一。

本研究在对流动儿童生活满意度、学校适应及亲子沟通进行调查的基础上,进一步研究分析学校适应、亲子沟通和生活满意度之间的关系,以及亲子沟通在学校适应对生活满意度影响中是否发挥中介效应,为探索流动儿童心理适应的有效机制提供参考和建议。

2. 对象与方法

2.1. 研究对象

本研究以湖南省两市四所学校,高年级小学生及初中学生为研究对象,发放问卷874份,回收有效问卷763份,有效率87.30%。其中流动儿童398名占52.16%,非流动儿童365名占47.84%;男生393人占51.51%,女生370人占48.49%。

2.2. 研究工具

2.2.1. 青少年学生生活满意度量表(张兴贵等,2004)

张兴贵等人编制的“青少年学生生活满意度”问卷,共36个项目,包括友谊、家庭、学业、自由四个自我满意维度因子,学校、环境两个环境维度因子。采用“从不”、“很少”、“有时”、“经常”、“总是”进行1~5级评分,评估满意度以各条目得分相加总分高低判定,得分越高生活满意度越好。本研究内部一致性信度α系数为0.920,半分信度0.900;KOM值0.937,信效度良好。

2.2.2. 学校适应量表(李华英,2011)

李华英编制的“城市流动儿童学校适应”问卷,共30个项目,包括自我评价、学习适应两个内在因子,同伴关系、老师关系、学校环境三个外在因子。采用“从不”到“总是”1~5级评分。本研究内部一致性信度α系数为0.932,半分信度0.905;KOM值0.950,信效度良好。

2.2.3. 亲子沟通量表(王树青等,2007)

王树青修订Barnes和Olson (1982)编制的“亲子沟通”问卷,共20个项目,包括亲开放性(openness)和存在的问题(problem),涉及对父亲和母亲的沟通评价。采用“非常不符合”到“非常符合”1~5级评分。本研究内部一致性信度α系数为0.895,半分信度0.874;KOM值0.808,信效度良好。

2.3. 统计方法

收集数据输入SPSS26.0统计软件包,进行差异分析、相关分析、回归分析、中介分析等数据处理。

3. 研究结果

3.1. 共同方法偏差检验

本研究采用自评量表形式,可能存在共同偏差,因此,采用Harman的单因素检验法对收集的数据进行共同偏差检验。结果显示:未经旋转时,特征根大于1的因子共32个,第一个因子的方差解释比为26.37%,低于临界值40%。表明本研究不存在明显的共同方法偏差。

3.2. 差异分析的结果

3.2.1. 流动儿童与非流动儿童在生活满意度、学校适应、亲子沟通度方面的差异分析

独立样本T检验结果如(表1):流动儿童和非流动儿童在生活满意度、学校适应和亲子沟通总分存在统计学显著差异(p < 0.01);流动儿童在上述三方面的得分均低于非流动儿童得分,且亲子沟通方面,流动儿童和非流动儿童在母子沟通得分均高于父子沟通得分。

Table 1. Difference test table between migrant children and non-migrant children

表1. 流动儿童和非流动儿童差异检验表

注:*p < 0.05;**p < 0.01。

3.2.2. 流动儿童学校适应性高、低组生活满意度差异分析

抽取流动儿童学校适应总分高、低分组各120人(各占总人数30.15%)。独立样本T检验结果如(表2):流动儿童学校适应高分组与低分组在生活满意度总分及其各因子存在显著差异(p < 0.01);学校适应高分组的流动儿童在生活满意度及各其因子得分也高。

Table 2. Analysis of differences in life satisfaction of migrant children with high school adaptation and low school adaptation

表2. 流动儿童学校适应高、低分组生活满意度差异分析

注:*p < 0.05;**p < 0.01。

3.3. 相关分析的结果

Pearson相关分析结果如(表3、表4):流动儿童生活满意度及各维度与学校适应及各维度呈显著正相关(r = 0.259~0.785, p < 0.01),其中生活满意度总分与学校适应度总分强相关(r = 0.785, p < 0.01),学校满意维度与学校适应各维度中等程度相关(r = 0.472~0.634, p < 0.01);生活满意度及各维度与亲子沟通及各维度呈显著正相关(r = 0.134~0.560, p < 0.01),其中家庭满意维度与亲子沟通总分、父子沟通、母子沟通、亲子沟通开放型维度中等程度相关(r = 0.508~0.560, p < 0.01);亲子沟通及各维度与学校满意度及各维度呈显著正相关(r = 0.180~0.474, p < 0.01),亲子沟通总分、父子沟通、母子沟通维度与学校适应总分中等程度相关(r = 0.441~0.474, p < 0.01),父子沟通问题型维度与学校适应及各维度呈弱相关(r = 0.180~0.288, p < 0.01)。

Table 3. Correlation analysis of migrant children’s life satisfaction, school adaptation and parent-child communication

表3. 流动儿童学校适应、亲子沟通与生活满意度相关分析

注:*p < 0.05;**p < 0.01。

Table 4. Correlation analysis of migrant children’s parent-child communication and school adaptation

表4. 流动儿童学校适应与亲子沟通相关分析

注:*p < 0.05;**p < 0.01。

3.4. 回归分析结果

回归分析结果如(表5):流动儿童学校适应、亲子沟通总分及各因子对生活满意度显著正向影响,其中同伴适应、学习适应、老师适应对生活满意度解释程度为47.5%、46.2%、46.2%;父子沟通开放型(R2 = 0.154, p < 0.01)、母子沟通开放型(R2 = 0.177, p < 0.01)因子对生活满意度比父子沟通问题型(R2 = 0.075, p < 0.01)、母子问题型(R2 = 0.061, p < 0.01)解释作用略强;学校适应总分及各因子对亲子沟通显著正向影响,其中同伴适应因子解释亲子沟通18.90%变化原因。

Table 5. Regression analysis of migrant children’s life satisfaction, school adaptation and parent-child communication

表5. 流动儿童生活满意度、学校适应及亲子沟通回归分析

注:*p < 0.05;**p < 0.01。

3.5. 中介效应分析结果

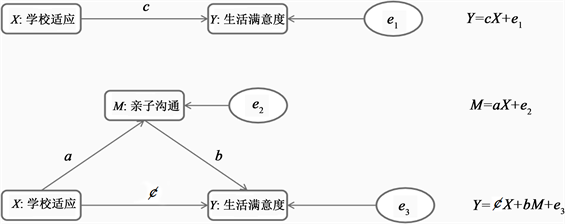

相关分析结果表明,流动儿童在生活满意度、学校满意度、亲子沟通之间均存在显著相关,符合温忠麟和叶宝娟(2014)提出的中介效应检验的前提条件,进行亲子沟通在生活满意度与学校适应之间的中介效应分析。Baron和Kenny (1986)的逐步法(causal steps approach),可用下列回归方程来描述变量之间的关系:

(1)

(2)

(3)

其中方程(1)的系数c为自变量X对因变量Y的总效应;方程(2)的系数a为自变量X对中介变量M的效应;方程(3)的系数b是在控制了自变量X的影响后,中介变量M对因变量Y的效应;系数¢是在控制了中介变量M的影响后,自变量X对因变量Y的直接效应;e1~e3是回归残差。对于这样的简单中介模型,中介效应等于间接效应,即等于系数乘积ab,它与总效应和直接效应有下面关系:

(4)

参照温忠麟和叶宝娟(2014)年对中介效应检验方法的总结(温忠麟,叶宝娟,2014),以亲子沟通为中介变量,检验其在生活满意度与学校适应之间的中介效应。如(图1,表6)。

C:0.812。

C:0.812。

Figure 1. Diagram of the mediation model

图1. 中介模型示意图

Table 6. Mediation test results of parent-child communication between migrant children’s life satisfaction and school satisfaction

表6. 流动儿童亲子沟通在生活满意度和学校满意度之间的中介检验结果

注:*p < 0.05;**p < 0.01。

显示流动儿童亲子沟通在学校适应与生活满意度的中介效应检验结果:第一步,以学校适应为自变量,生活满意度为因变量,进行回归分析,结果发现学校适应对生活满意度存在显著预测作用(p < 0.01);第二步,以学校适应为自变量,亲子沟通为因变量,进行回归分析,结果发现学校适应对亲子沟通存在显著预测作用(p < 0.01);第三步,以学校适应和亲子沟通总分为自变量,生活满意度总分为因变量,进行多元逐步回归分析,结果发现学校适应和亲子沟通对生活满意度均存在显著预测作用(p < 0.05)。由于三次回归检验均呈显著性,所以亲子沟通中介效应显著(p < 0.05)。当加入亲子沟通之后,学校适应对生活满意度总均分的影响系数从0.812下降到 0.754,说明亲子沟通在学校适应与生活满意度之间存在部分中介效应。由(表6)可知,a = 0.540,b = 0.107,c = 0.812,ab和c同号,属于正向部分中介效应。在该部分中介模型中,学校适应的总效应为0.812,直接效应为0.754,通过亲子沟通产生的间接效应ab为0.058,中介效应占总效应的比例|ab/c|为7.12%。亲子沟通中介效应显著,但效应量值小,中介影响效果甚微(温忠麟等,2016)。

4. 讨论

4.1. 生活满意度、学校适应与亲子沟通的差异分析讨论

差异分析结果显示,流动儿童在生活满意度、学校适应与亲子沟总分要显著低于非流动儿童,两者存在统计学上显著差异,与以往生活满意度(朱璐瑶,孟楠,2017)、学校适应(秦建,2012)和亲子沟通(陈丽,刘艳,2012)方面的研究结论一致。在亲子沟通方面,流动儿童与非流动儿童,母子沟通都要优于父子沟通,符合陈丽和刘艳(2012)在开放表达和分歧冲突解决这两个维度上流动儿童母子沟通的数量和质量均高于父子沟通的观点。流动儿童的父母常常忙于工作,陪伴孩子时间少,长期缺少与孩子有效的沟通交流,又存在亲子沟通意识不足,倾听技巧较弱、存在“指责型”的不良表达方式(赵加琴,2010)。流动儿童学校适应高、低分组生活满意度及各维度差异显著,学校适应高分组的流动儿童在生活满意度及各维度得分也高。说明,流动儿童学校适应水平高,生活满意度也高。学校在儿童生活中占据着非常重要的地位,是除家庭生活以外其最主要的生活环境。学校不仅具有传授知识、发展能力的作用,还在于它营造出的一种特有的气氛,这种气氛通过与学生的互动,影响其对学校生活的适应,学校适应状况也会影响流动儿童对自身生活质量的感知,从而影响生活满意度(刘旺,冯建新,2006)。

4.2. 生活满意度、学校适应与亲子沟通的相关分析讨论

相关分析结果显示,流动儿童生活满意度、学校适应和亲子沟通之间存在显著正相关,生活满意度总分与学校适应度总分强相关。学校适应能够显著提升流动儿童的生活满意度和学习投入(彭彦琴等,2011;曹新美,刘在花,2018),对流动儿童而言,学校适应是衡量流动儿童心理健康的重要指标(张岩,谭顶良,2019),适应学校生活对其身心健康至关重要,甚至会影响其一生的发展(王中会等,2016)。家庭满意维度与亲子沟通总分及父子沟通、母子沟通、亲子沟通开放型维度中等程度相关;学校适应与亲子沟通总分及父子沟通、母子沟通维度中等程度关。可见,学习和同伴适应好的流动儿童,在友谊、家庭、学校和学业方面都较满意。学校、老师和同伴的关爱和帮助,给予了流动儿童内心更多的满足。师生关系好、能适应学校环境的流动儿童与父母沟通顺畅,他们愿意敞开心扉向父母诉说心中的疑虑、烦恼和成长中遇到的挫折,接受父母提出的建议和给予的支持。良好的亲子沟通,父母与子女交流的信息易为子女所重视,这些信息会使他们形成正确看问题的角度(杨晓莉,邹泓,2005),对建立和谐亲子关系,促进生活满意是有利的。

4.3. 回归分析

回归分析结果显示,流动儿童学校适应、亲子沟通各因子对生活满意度显著正向影响,学习适应、同伴适应和老师适应是流动儿童影响生活满意度积极因素。学校是流动儿童主要的生活环境,学校适应水平直接影响到其生活满意度。学校适应水平高的流动儿童更能够获取学业上的成就,而成就的获得也会有利于其提升生活满意度水平(张岩等,2021)。学校应鼓励流动儿童通过有选择地参加学校社团活动、积极承担班级工作发挥自身优长、主动发起活动等方式建立并巩固高质量的同伴关系,通过提高同伴关系质量促进流动儿童的学校适应水平(李静,2020)。教师是流动儿童学习、成长过程中的重要他人,对流动儿童的影响比较大,良好的师生交流、生生交流有利于学校氛围的营造,促使流动儿童认同学校,喜欢自己的学校、老师和同学,愿意为学习付出努力(曹新美,刘在花,2018)。亲子沟通方面,相比沟通的数量型指标(例如沟通频率等)而言,沟通的质量显得更为重要(Dixson, 1995)。当流动儿童面临适应问题时,充分的亲子沟通是一个有效的资源,可以帮助流动儿童正确认识问题,恰当解决问题,缓解流动儿童的不良情绪和孤独感,也有助于亲子双方的了解,形成亲密的情感联结(陈丽,刘艳,2012)。

4.4. 中介效应分析

本研究中介效应显示,流动儿童的学校适应直接正向影响生活满意度,并通过亲子沟通间接影响生活满意度,亲子沟通在学校适应和生活满意之间起部分中介作用,但中介效应甚微。探究其原因,流动儿童多数具有早年与父母分离的留守经历,其早年过早的分离会对儿童产生创伤(刘宝宝等,2017),这种与父母疏离的亲子关系会影响亲子沟通对流动儿童生活满意度的正向作用效应。培养流动儿童与父母之间在没有压力的环境和用开放的方式交流,谈话中激发好奇感和喜爱,并相互倾听、表达不同观点,则可以达到沟通最优化(Rathunde, 1997)。良好的亲子沟通能使家庭气氛更和谐,增进亲子亲密关系,提高幸福感。

学校的同伴和教师对流动儿童的关怀与帮助,弥补了亲子疏离的缺失。与处境正常的儿童相比,流动儿童在新的城市生活和学习环境下,往往需要调动更多的心理资源来应对环境改变带来的压力,良好的师生关系则可能成为流动儿童发展的一种保护因素,帮助流动儿童在新的社会和学校环境中更快更好地适应,进而促进其心理健康水平的提高(郑研,2022)。同伴的接纳度越高流动儿童心理越健康(王维芳,2020),因此,学校、教师和父母鼓励流动儿童与同伴分享、合作,培养其与同学的交往能力,以积极的心态融入学习和生活。

5. 结论

学校适应既可直接影响流动儿童的生活满意度,也可通过亲子沟通间接影响流动儿童的生活满意度。流动儿童能够从与父母、同伴、教师和学校相关联的微系统中获得外部支持,满足内心情感需要,提高生活满意度。对于流动儿童这一弱势群体,需要社会、学校、父母对其心理健康水平和主观幸福感给予更多关注和帮助。在流动儿童心理发展的干预方案中,建议把提升生活满意度作为主观幸福感的重要内容,并将学校对儿童的影响因素和亲子有效沟通纳入流动儿童全面健康成长的重要指标,切实有效地以孩子为本,促进他们全面、健康、幸福地可持续发展。

参考文献

NOTES

*通讯作者。