1. 引言

在Erikson将同一性拉入人们视野后的几十年来,新埃里克森主义的学者Marcia提出的同一性状态一直是同一性领域中最受关注的研究对象(Schwartz, 2001)。然而,同一性状态只能表示个体同一性的大概所处位置,这就意味着他虽然能说明某个时间段的结果状态,但是却不能表示同一性的发展机制。因此,理论家们开始提出一些模型,将同一性的研究扩展和延伸到同一性状态之外(Schwartz, 2001),这些延伸和扩展关注的主要焦点之一就是同一性形成过程,对过程的研究才能真正以发展的角度揭示同一性的真面目(Berzonsky, 1990)。我国学者也认为,对自我同一性的深刻考察应从同一性的内容与过程、同一性的现象与结构,及创造的同一性和发现的同一性几个范畴入手,要将自我同一性的静态研究和动态研究统一起来,才能做到对自我同一性更深层次的理解(郭金山,2003)。在埃里克森提出先在自我并在自我选择的过程中形成个性化风格的基础上,Schwartz分析了自我建构(self-construction)和自我发现(self-discovery)两个重要理论观点,结合个体对社会意义连贯性和一致性表达的个性化同一性观点,创造性地提出了同一性的个性化过程模型(The Individualization Process Model) (Schwartz, 2002)。下面就其理论产生的背景和理论观点做具体阐述,并对其作出评价。

2. 个性化过程模型产生背景

2.1. 埃里克森的同一性轴化和个性化观点是个性化过程模型建构的源点

Erikson在论述同一性发展时也强调自我(self)与环境(context)的相互性,当将同一性的发展放置在内部的自我过程与外部社会环境的交叉口来审视时,自我同一性(ego identity)、个人同一性(personal identity)、社会同一性(social identity)虽然是同一性三个不同的活动,但是就人的整体同一性过程而言,自我同一性是个人同一性和社会同一性的基础,他认为个人同一性和社会同一性必须与自我感相连接,与自我相一致,才能形成稳固而一致的自我同一性。如果青少年能够在适应社会环境的同时建立好自己的世界观、人生观和价值观,便能顺利地解决同一性危机,形成自我同一性,否则会出现同一性混淆(Erikson, 1968)。在这个过程中,个体必须首先经由自我选择的同一性过程,才会形成有个性化风格的自我同一性,没有个性化风格的自我同一性是不存在。不同的同一性风格是形成不同同一性状态的一个基础, 想要对同一性进行深入研究,就要将同一性风格、同一性状态及同一性过程结合起来进行考虑,才可以使同一性理论更加充实、明晰(刘楠,张雅明,2010)。同一性达成不仅意味个体在自我选择基础上形成的自我一致性和连续性,而且还意味着形成了以自我选择为基础达成表达社会意义连贯性和一致性的个性化风格(style of individuality)是儿童、青少年和青年区分的心理根本,自我选择的启动和完成并顺利形成个性化风格是青少年自我同一性形成过程的核心要件(Schwartz, 2002)。以真实自我–自我同一性–个人同一性–社会同一性这一轴向为基础,Schwartz把已然存在的真我和后来在情景中建构的自我作为个性化过程模型的自我起点。因此,形成独立的、连贯的、独特的和稳定的同一性被认为是个体进一步发展的关键,它是一种“人类心理社会成熟的里程碑”(Straś-Romanowska et al., 2008)。不论是在内部还是外部形成的同一性、连续性和连贯性的丧失都被认为会对个体的幸福感产生负面影响(Schwartz et al., 2010; Vignoles, 2000)。

2.2. 同一性理性建构与自我发现理论为个性化过程模型提供了可整合的资源

同一性达成过程研究中有理性选择建构和个体发现潜在的真我两种观点(Waterman, 1984)。在新埃里克森学派内部,自我建构观点的主要支持者是Berzonsky (1989, 1990)和Kurtines (Berman et al., 2001; Kurtines et al., 1995)。Berzonsky主要关注个体在面临生活中的重要抉择时,使用的是哪种决策风格;而Kurtines主要关注的是个体在同一性形成过程中问题解决的能力。因此,风格和能力可以被认为是同一性探索过程中两个关键且独立的因素(Berman et al., 2001; Grotevant, 1987)。同一性的理性自我建构观点根植于“我思故我在”和“个体即为科学家”的理性思考和检验(person-as-scientist) (Kelly, 1955),自我是思考后存在的自我,自我的发展就是在理性建构基础上发展起来的(Harter, 1999),自我同一性就是通过不断的自我建构活动而将自我与外在世界形成连贯而一致状态的过程。理性建构观以Berzonsky的个人同一性(personal identity)发展过程模型为代表,认为自我思维和决策风格关系到自我同一性状态,而信息/规范和扩散/逃避风格对应着个体自我(如我的思想和理想),社会归属自我(如家庭自我或者宗教自我),社会期许的自我(如受欢迎的自我或他人心目中的自我),这些自我因素都是同一性形成的基础(Berzonsky, 1990, 1993)。这也表明,同一性被概念化为一种自我理论,一种由自我表征结构和自我调节结构组成的概念结构(Berzonsky, 2004)。个体在认识事物时首先要通过信息搜集,之后对所搜集的信息进行批判性思考,最后进行假设检验(Hahm et al., 2014),其中理性关注点和决策标准的不同会导致同一性状态差异,因此同一性状态源于同一性理性过程类型,而并不存在非真实自我(Corenblum, 2014)。

同一性的自我发现观来源于Maslow的自我实现理论和“心里流(flow)”的概念(Csikszentmihalyi, 1990, 1996),承认先存的自我实在,强调同一性获得过程就是先存自我的实现和表达过程,自我同一性的达成是先存的实在自我不断表达而将自我与外在世界形成连贯而一致状态的过程。这种自我发现观借鉴了马斯洛的人本主义理论(Maslow, 1968),认为个体若想要形成完整的自我同一性,就必须积极寻找和发现自己的内在本质或“真我”,并选择一套能够实现真我的目标、价值观和信仰(Waterman, 1992)。自我发现观以Waterman的个人表达同一性(Personally Expressive Identity Perspective)为代表,认为个体拥有预先实存的、代表其最佳潜力的最佳自我,个体通过参与产生心里流的活动,内在潜能会被激发,进入一种忘记时间的忘我境地而全力投入到活动中,这时会产生个人表达(personally expressiveness),即因参与到活动中并发掘自身独特潜能和生存目的而感到的满足感,从而会将在这些活动和在此期间产生的目标、理想纳入到同一性中并最终达到自我的实现(Berzonsky, 1986; Waterman, 1990)。简而言之,自我同一性的发现过程也就是个体在参与产生心里流的活动中,发现自己最佳自我的过程(Waterman, 1995)。Schwartz指出自我发现似乎对个体获得成就感和成年后的自我认识尤为重要,并且积极地探索取向和通过参与内在激励活动来寻找内心的“真我”对于形成自我认同感也很重要。自我发现和个体自我认同之间的关系表明,当发现一个人在“真实自我”方面取得进展时,可能会帮助这个人走向一种主观的成人感。因此,自我发现在强调个性化和将自己确立为一个自力更生的人方面可能是至关重要的(Schwartz, 2006)。

建构和发现之争也并不是没有整合之路。Waterman就曾从做点什么和成为什么人两个角度论述过自我同一性的发现隐喻和创造隐喻的整合之路,他认为个体既可以走创造的建构之路,也可以走发现的表达之路,而且两个道路是可以同时或者选择其中一个在真实自我和社会情境互动中实现同一性,个体可以经由主动参与某项与最佳自我一致的活动而产生强烈的卷入感和幸福感,并感受到个人意义(Waterman, 1984, 1993)。Schwartz的研究表明,同一性获得状态的个体或许同时利用了两种同一性过程,也就是个体可以发现那些预先存在但并不被知晓的潜力并将其融入到现有的同一性中,也可以引入事先并不存在于同一性中的某些因素,并整合为自己的同一性(Schwartz et al., 2000)。简而言之,研究者认为自我同一性状态可以是发现和建构过程合二为一的结果。

2.3. 后现代社会下同一性弱化是个性化过程模型产生的时代背景

在整个二十世纪,西方社会经历了两次世界大战,文化发生了巨大的变化,社会结构经历了一个消解的过程,很多既定的社会角色变得模糊且多样,通过团体支持来帮助个体获得同一性的力量也在逐渐消退。在这种时代和社会背景下,很多青少年、青年都缺少相应的社会角色和自我的融合,在社会上缺少相应的职业认同和意识认同,个人的人格发展出现了与社会发展不相适应的一面。为此,从青少年向青年、从青年走向成人的过程中,在社会情境中澄清、界定同一性过程越来越成为普遍而必须要做的事情。

正是在这种社会背景下,特别需要做的是在后现代社会背景下提升个体的个性化,也就是通过有意识地思考如何将个人的潜力优势、自我在缺少社会结构的后现代情景中表达出来,避免个性化缺失,避免因为个体没有经历心理努力而对自己做出有关未来的选择,从而影响个体未来的幸福和个体发展。通过这种个性化过程,个体将从被动地接受环境影响的默认和缺失的个性化状态中走出来,而成为一个主动改变环境者,环境也因为个体积极参与而得到改变。埃里克森认为这种个性化缺失或者静默态并非是同一性危机,而是同一性混乱的开始,也是个体缺少清晰方向感和目的感的开始(Erikson, 1950)。在这种背景下,探索出个性化过程的基本路径对于推进西方社会成员的同一性发展和社会结构的进化具有重要作用。

3. 个性化过程模型的基本内容

3.1. 同一性个性化过程内涵

Schwartz认为先在的真实自我是存在的,无意识的自我同一性(ego identity)和个人表达同一性是自我同一性过程的不同侧面,自我同一性的个性化过程就是在个体优势和潜能与环境互动中经由自我建构、自我发现而达到自我实现的过程(Schwartz et al., 2000; Schwartz, 2002)。具体来说,自我实现是同一性过程的终结点和目的点,也是个体同一性过程终结质量的评估点,而自我建构只是这一过程的理性化途径。值得注意的是,在多元层面上,自我建构只与自我同一性的合成和同一性获得的地位有关(Berzonsky, 2004)。这一点与埃里克森的观点相一致:自我同一性首要目标是建立起熟悉自身的感觉,知道未来生活目标的感觉,从他信赖的人和事中获得所期待和认可的自信,同一性的形成则需要个体在所处的文化情景中被赋予独特的意义和形式而存在,也就是同一性形成是主观感受和社会影响同时存在,二者不可缺一(Burton, 2013)。从这个角度来看,Schwartz认为建构和发现并不是相互矛盾的,自我建构、自我发现在同一性的形成过程中都显示出了不同的关系模式,这表明这两种策略都可以用来巩固和发展自我同一性(Berzonsky, 2004),两者说的都是个体在与社会情景的互动中,如何通过社会建构的理性过程而获得既有社会意义同时又有个体自我实现意义的自我同一性,只不过二者各有侧重。建立清晰而一致的同一感时所采用的路径,建构模型与发现模型二者也略有不同,发现模型关注的是同一性最终达到的目的地,即是否与最佳自我相契合(Schwartz, 2002)。但个性化过程认为二者是有先后关系的,同一性的理性建构过程是同一性达成的认知前提条件,所有美好的自我实现目的都需要以理性建构的行动为基础,自我发现的最佳自我实现也可以为自我建构提供选择方向点。

从个性化过程发生的情景来看,个性化过程源于潜能、优势与环境的互动。同一性个性化过程中的自我建构是个体的潜能、优势与环境的互动构成的理性思维的内在历程,而建构中与自身优势、潜能相关的自我表达的心流性经验则成为自我发现的核心过程。Waterman认为内部心理经验决定一项活动或一个同一性选项是否与个体独特才能和潜力相匹配,外部世界所提供的选项和机会只是在帮助和促进个体的自我发现,个体在与环境进行积极互动时,完全有可能在不考虑自身独特潜能的前提下,从所呈现的选项中选择一个或多个纳入到同一性中(Waterman, 1995)。

3.2. 个性化过程阶段模型

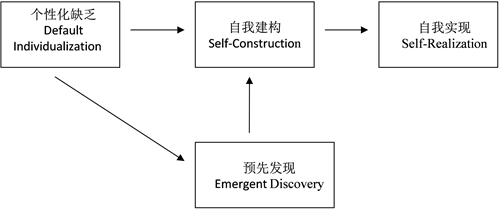

Schwartz认为同一性形成是有独特内涵的个性化过程,这些过程可以按照同一性的成长和变化分成四个阶段(图1):个性化缺乏(Default Individualization)、自我建构(Self-Construction)、预先发现(Emergent-Discovery)和自我实现(Self-Realization)。

Figure 1. The individualization process model

图1. 个性化过程模型

自我同一性的不同阶段造就了不同的自我同一性状态。个性化过程的最初级阶段是个性化缺乏(Default Individualization),处在该阶段个体的同一感会随着外界情景变化而产生相应的变化,并对社会环境不做特别的修正,可以说个体对环境的互动关系没有明确方向。第二阶段是只利用自我建构(Self-Construction),选择最具优势的情景选项,而后将这些选项纳入自我感中,个体经由与情境的双向互动,内化了一些新的自我,并有了一些经由内化而来的新自我感;第三阶段是先经过预先发现(Emergent-Discovery),即个体拥有同一性目标,但尚缺乏达成目标的具体路径,随后利用自我建构建立具体的路径,这个阶段的个体有方向感但是尚未达到目标。第四阶段是自我实现(Self-Realization),也是最理想的阶段,但并不是所有人能达到该阶段,这一阶段的个体与环境进行双向交互,所做的选择除了符合社会或文化的标准,同时也与个体原有的自我目标一致(Schwartz, 2002)。

这四个阶段可以呈现出两种同一性形成过程。第一种,即个体从个性化缺乏(Default Individualization)阶段出发,只利用自我建构(Self-Construction)对外部环境进行理性评估,利用不同的同一性风格最终发展到自我实现(Self-Realization)阶段,该过程就是之前所说的自我建构过程。第二种,个体从个性化缺乏(Default Individualization)阶段出发,先对自己的同一性有一个大概的目标,再利用自我建构(Self-Construction)评估外界环境赋予的选项,最后达到自我实现(Self-Realization)。也就是说,个体先意识到自己的最佳自我,再进入自我建构阶段,这比起直接从个性化缺乏状态进入建构阶段更有可能发现自我。个性化过程模型认为,个体在建立同一性的过程中可以采用这两种过程的其中一种或两种都采用。Schwartz在随后的干预研究中也证实了两种不同过程的存在,并发现了不同的干预策略,即自我建构策略和自我发现策略分别对不同类型的生活事件起作用(Schwartz, 2005),但是这些过程完成的质量受到个体主体性水平的制约,主体性水平较高的个体同灵活的探索和承诺有关,而与早闭无关,与回避呈负相关(Schwartz, Unger et al., 2015)。

3.3. 基于个性化过程的同一性形成状态

同一性形成是建构和发现个性化过程的组合,且决定了个体的同一性形成阶段。结合四个阶段中建构过程和发现过程的高低,可以从同一性建构和自我发现过程交叉后分成四种同一性过程状态:个性化缺失型、个性化建构型、自我发现型和自我实现型。具体操作上可以结合Berzonsky同一性风格问卷(ISI)中的信息风格子问卷和Waterman的个人表达活动问卷(PEAQ)来测量自我建构和自我发现过程。以在信息风格上得分的中值为标准,信息风格的得分在中值以上的个体被视为高自我建构组,中值以下的个体被视为低自我建构组。个人表达活动问卷The Personally Expressive Activities Questionnaire (PEAQ)要求个体列出5项对个体意义重大并用以向其他人形容自己的活动,每个活动下面都会问到同样的问题,并按符合程度进行评分,在7点量表中平均得分在6分或以上的被定义为个人表达活动,即与最佳自我相契合的活动(Waterman, 1993)。如果个体将两个或两个以上的活动评为个人表达活动,该个体即被视为成功自我发现组;若个人表达感活动少于2个,即被视为是自我发现失败组,最终将以上两个变量结果两两交叉获得代表个性化过程模型的四个阶段,自我实现组(self-realization)信息风格得分高并能成功进行自我发现;自我建构组(self-construction)的信息风格得分高但自我发现失败;预先发现组(emergent discovery)信息风格得分低但成功自我发现;个性化缺乏组(default individualization)在信息风格得分低并自我发现失败(Schwartz, 2002)。

3.4. 基于个性化过程的同一性干预

这四个同一性形成状态意味着同一性成就和主体功能从低至高地不断演变,也意味着个体行动目标和行动目的的不断变化,同时也意味着个体的执行手段、自我感和方向感的变化。个性化过程模型指出了不同阶段状态的个体有着不同的内部资源,如果推进不同阶段的自我同一性,就意味着触动了个体与环境的关系,那么干预自我建构过程还是自我发现过程在不同阶段也会不同。对于个性化缺失阶段的个体进行干预应该先进行自我建构,而后进行自我发现引导;但对于预先发现组个体的干预,最应先进行自我建构的引导;对于自我建构组个体的干预,最应先进行自我发现的引导。与埃里克森不同的是,研究者关心同一性混乱和同一性延缓中不确定性程度的逐渐降低,个性化过程阶段的干预理念在于区分过程阶段的敏感因素,从建构和发现的先后关系、主体与环境关系方向和关系向量方面去考量,针对不同个性化过程阶段分而施治,可能会出现从个性化缺失到个性化建构、个性化自我发现三种状态自由切换的特点。

在同一性的形成中,自我建构与个体的积极性和主动性密切相关,自我发现与个体的自我表达密切相关,因此,在青少年成长过程中,可从减少父母或外界对儿童施加的压力入手,从而促进儿童的积极主动性和自我表达,这种干预将培养年轻人需求和兴趣的高度敏感性,从而为自我同一性的形成创造条件(Skhirtladze et al., 2016)。从实践上来看,自我同一性还可以从教育系统提供职业规划、社区生活实践、成人与青年共同工作联盟等入手,通过增加个体面对未来、目标、生活实际、社会身份活动等都可以增加自身建构和自我现的机会,有益于多个自我统整为一体的同一性结构(Schwartz & Petrova, 2018)。

4. 对个性化过程模型的评价

个性化过程模型的提出,为同一性理论的发展起到了推动作用。该模型整合了同一性发展理论中发现、建构两个取向,为同一性过程的争论提供了一个解决选项。同一性状态在同一性研究领域一直占据主导地位,但同一性的发展过程问题没有得到应有的关注。该模型假设了同一性的发展过程和路径,为同一性的深入探索拓宽了研究层面,并提供了新的思路。同时同一性过程研究领域中的学者们更多地注重同一性形成中的建构因素,忽视了同一性发现取向强调的“感”。该模型在整合两者的同时,从整体的角度看待同一性的发展,将外部情景因素与内部自我特点有机结合,为同一性理论的发展提供了一个新方向(Schwartz, Luyckx, & Crocetti, 2015)。

Erikson从社会心理学的角度将同一性的形成视为是自我与社会交互的结果,从这一角度来看,Erikson所提出的自我同一感也就是个体在表达自身内在的一致性和连续性时产生的自信。Erikson所描述的同一性获得的个体在选择上是连续统一的,相对于其他个体他们在某些情境下的选择具有一定的预测性,不难看出,Erikson强调同一性的获得是以连续和一致的选择作为标准。然而,自我建构和发现模型则是在最佳自我的框架下,强调同一性在发现和建构之后的结果与最佳自我的契合。无论个体选择的是发现还是建构的路径,同一性的最高级别最终都是以自我实现为终极标准,即发挥自身最大潜能,去做出符合自身目标的选择。在这一层面上,该模型重点并不是个体是否在呈现的各个方面保持一致,而是看个体是否与内心的自己保持一致,不仅是表面上的连续和一致,更是一种与最佳自我或是真实自我的契合。可以说该模型更进一步地体现了同一性的深层含义,自我同一性的表达过程则是自我同一性的底层性部分,是来自于轴端底部的真实自我向上走的部分,而建构过程则是从外由内走的过程,是需要与真实自我(real self)相确认而得到支持的部分,自我同一性就是融合了真实自我和现实而形成的统整的自我结构,以达真实自我的现实化和现实的真实自我化的统一。这种形而上和形而下相结合的同一性思想丰富了同一性研究的内涵,极大地拓展和整合了自我同一性形成过程与状态的研究。