1. 引言

黄河国家文化公园承载的是国家记忆,承担着表达民族性格、保护民族文化的符号,国家“十四五”规划将黄河国家文化公园建设列入其中,凸显了黄河文化在中华民族传统文化中的重要地位 [1]。建设黄河国家文化公园是深入贯彻落实习近平总书记关于发掘好、利用好丰富文物和文化资源等一系列重要指示精神的重要举措,也是切实增强责任感、使命感,使其成为传承中华文明的历史文化长廊、凝聚中国力量的共同精神家园、提升人民生活品质的文旅体验空间,真正打造成为中华文化重要标志的政治任务。黄河流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东9个省(区),沿线大中小型城市共115个,各类黄河旅游景点超过100处,每年接待游客过亿人次。因此,要着力推进黄河国家文化公园建设,深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值,讲好“黄河故事”,坚定文化自信,为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚精神力量。

目前国内学者对黄河流域文化和旅游资源的研究主要集中在以下方面:从研究内容层面来看多集中于黄河流域文化保护与传承 [2]、黄河流域文化旅游区域实践研究 [3]、黄河流域旅游带开发 [4] 及黄河流域高质量发展 [5] 等方面;从研究尺度层面来看,涉及省域 [6]、市级 [7]、县域 [8] 等尺度;从研究方法层面来看学者们采用的是定性研究和定量研究相结合的方式,利用最邻近指数 [9]、核密度 [10]、空间变差函数 [11]、地理探测器 [12] 等方法对其进行综合研究;以上研究为黄河国家文化公园的建设提供重要参考依据,但对黄河流域文化和旅游资源的系统梳理的研究和探讨较少。本文尝试从数量、类型、空间分异等方面系统梳理黄河沿岸九省文化旅游资源的现状特征,可为了解黄河流域文化和旅游资源提供基础参考数据,并对黄河流域文化旅游的开发建言献策,以期更好地建设黄河国家文化公园,保护好、传承好、弘扬好黄河文化,实现黄河文化旅游业可持续发展。

2. 文化资源分布现状

中华民族具有5000多年的悠久历史渊源,其中优秀的传统文化资源凝聚着中华民族自强不息的精神追求和历久弥新的精神财富,是能够产生直接和间接经济利益的精神文化内容。黄河流域在漫长的演变过程中积淀了丰富的文化资源,这些文化资源彰显了黄河流域深厚的文化底蕴,充分挖掘其优秀文化资源,打造文化精品,对于激发民族自信心和民族自豪感,引导人们更加全面准确地认识中华民族的历史传统和文化积淀,具有重大而深远的历史意义。

2.1. 国家级文物保护单位

文物保护单位是中国大陆对确定纳入保护对象的不可移动文物的统称,是指具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻。这些文物保护单位是历史悠久的文明古国所独有的宝贵财富,体现着中华民族的生命力和创造力,具有重要的历史价值。黄河流域是中华民族五千年文明的摇篮,这里孕育了灿烂的历史文化,至今仍保留着丰富的物质文化资源,对讲好黄河故事,延续历史文脉具有重要意义。

2.1.1. 从数量上看,黄河流域国家级文物保护单位数量众多,在全国占比较大

截止2021年,我国共批复5058项国家级文物保护单位,黄河流域共有2122项(如表1),占全国国家级文物保护单位总量的比例高达41.95%。其中黄河流域拥有的古遗址有559项,占全国的比例在45%以上;古墓葬有187项,全国共有418项,占比也接近45%;而石窟及石刻的数量为162项,超过全国307项总数的一半;此外,古建筑及历史纪念建筑物在黄河流域的分布也较多,占全国比例的46.53%;由此可见,黄河流域国家级文物保护单位数量众多,各类型的文物保护单位在全国均占据优势地位。

Table 1. Number and type structure of national and national cultural relics protection projects in the Yellow River Basin

表1. 全国及黄河流域国家级文物保护单位项目数量及类型结构

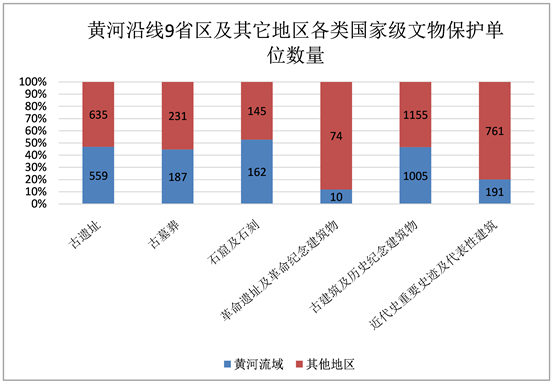

2.1.2. 从类型上看,黄河流域国家级文物保护单位类型丰富,类型结构与全国趋同

全国共计古遗址、古墓葬、石窟及石刻、革命遗址及革命纪念建筑物、古建筑及历史纪念建筑物、近代史重要史迹及代表性建筑6种类型,以上类型在黄河流域均有分布,说明黄河流域国家级文物保护单位种类丰富。其中以古遗址和古建筑及历史纪念建筑物为主(如图1),数量分别为559项和1005项,占黄河流域国家级文物保护单位的比例分别为26.34%和47.36%。古墓葬、石窟及石刻、革命遗址及革命纪念建筑物、近代史重要史迹及代表性建筑在黄河流域也有少量分布,在全国占比均在10%以下。整体来看,国家级文物保护单位在全国以古遗址、古建筑及历史纪念建筑物为主,占全国国家级文物保护单位的比中很大,累计占比达到66.31%。由此可见,黄河流域的国家级文物保护单位类型结构上与全国国家级文物保护单位类型结构基本趋同,以古遗址和古建筑及历史纪念建筑物为主。

Figure 1. Number of state-level cultural relics protection units in the 9 provinces and regions and other regions along the Yellow River Basin

图1. 黄河流域沿线9省区及其它地区各类国家级文物保护单位数量

2.1.3. 从省域分布上看,黄河流域的国家级文物保护单位集中分布在中下游地区

主要分布在山西、河南和山东,其中古建筑及历史纪念建筑物集中分布在山西和河南,而黄河流域的国家级文物保护单位集中分布在中下游,其中以内蒙古、山西、陕西、河南、山东所占的份额较大,如革命遗址及革命纪念建筑物集中分布在四川、山西、山东,其他省份则无分布;古遗址主中山西数量最多,占据优势地位,河南次之。古墓碑在各省的分布较为均匀(如图2)。

Figure 2. Provincial distribution situation of various state-level cultural relics protection units in the Yellow River Basin

图2. 黄河流域各类国家级文物保护单位省域分布态势

2) 历史文化名城、名镇、名村

历史文化名城名镇名村是宝贵的文化遗产,是实现城乡高质量发展的重要载体,对提升文化自信、弘扬优秀传统文化以及构建富于内涵的城乡景观风貌均具有战略性意义。截至2019年12月,国务院已公布134座国家历史文化名城,住房和城乡建设部与国家文物局共公布312个中国历史文化名镇、487个中国历史文化名村。黄河流域是中华文化的发源地,分布着众多的历史文化名城、名镇、名村,目前分布着45个国家级历史文化名城,81个国家级历史文化名镇,138个国家级历史文化名村,占全国的比例分别为33.58%、25.96%、28.33%。此外,在中国八大古都中,黄河流域分有其中四座,分别为开封、洛阳、安阳、西安。这些历史文化名城、名镇、名村是黄河文化的重要载体,也是黄河流域大保护、大开发的主要对象,对讲好黄河故事具有重要意义。

历史文化名城是指由国务院核定的保存文物古迹特别丰富,具有重大历史、文化、科学和艺术价值,并且仍然具有公共功能的城市。这些历史文化名城都有着相同的特征,它们不仅拥有悠久的历史,迷人的自然风景和人文景观,同时在当代的历史长河中都曾扮演过重要的角色,具有鲜明的区域文化特色。由表2可知,黄河流域拥有的历史文化名城的数量为45个,其中上游14个,中游13个,下游18个,占比分别为31.11%、28.89%、40.00%。由此可见,黄河流域下游各省历史文化名城数量较多;此外,黄河上游地区的四川省以及中游地区的陕西省和山西省的历史文化名城拥有量也相对较多,占比分别达到了17.78%、13.33%、13.33%。

历史文化名镇是国家文物局从2003年开始评选出来的,保存文物特别丰富且具有重大历史价值或纪念意义的,能较完整地反映一些历史时期传统风貌和地方民族特色的镇。截止2014年,评选出共6批252个历史文化名镇。这些历史文化名镇独具特色,见证了我国悠久的历史,反映出深厚的文化特色。从整体上看,黄河流域国家历史文化名镇主要集中分布在上游区域,共计40座,占比高达49.38%,中下游区域数量相对较少;具体来看,四川省优势显著,占比高达38.27%,其次是山西省和河南省,历史文化名镇拥有分别为15座和10座,在黄河流域对应的占比分别是18.52%和12.35%。

国家历史文化名村同国家历史文化名镇一样,都具有重要的历史价值和纪念意义。从流域层面来看,集中分布在中游区域,其中以山西省数量最多(如表2)。山西省拥有国家级历史文化名村数量为96个,占黄河流域总量的69.57%。除此之外,黄河流域各省份均分布着数量不等的国家级历史文化名村,其中下游地区的河南和山东拥有国家级历史文化名村数量相对较多,占黄河流域总量的比例分比为6.52%和 7.97%。黄河流域其他各省份虽有国家级历史文化名村分布,但规模相对较小,占黄河流域总量的比重均在5%以下。

Table 2. Summary of famous provincial and national historical and cultural cities, famous towns and famous villages in the Yellow River Basin

表2. 黄河流域各省国家级历史文化名城、名镇、名村汇总

3) 传统村落

传统村落是指民国以前修建,至今仍为人们服务,具有独特的民风民俗且建筑风貌、环境以及村落选址没较大变动的村落,还包括历史遗留的村庄。千百年来,黄河流域面积广大,生活的民族众多,留下了大量宝贵的传统村落,现如今在乡村振兴浪潮中,传统村落有借助自身传统文化成为乡村地域系统中增长极的潜在优势,并成为弘扬传统文化重要载体。

从数量层面来看,黄河流域传统村落数量众多(如表3),共计1555处,在全国共计五批传统村落(6810处)中占比22.83%;从流域层面来看,黄河流域传统村落集中分布在上游(516个)和中游(709个)区域,占比分别为33.18%和45.60%;从省域层面来看,非均匀分布态势显著,其中山西省数量最多,高达550个,占黄河流域传统村落总量的35.37%,而甘肃省、宁夏回族自治区、内蒙古自治区内传统村落的分布较少,数量分别为54个、6个、46个,在黄河流域的占比均在5%以下;由此可见,受历史和现实等因素的影响,黄河流域传统村落总量较多,但省际分布差异较大。

Table 3. Summary of traditional villages in all provinces in the Yellow River Basin

表3. 黄河流域各省传统村落汇总

3. 旅游资源分布现状

黄河流域有着丰富的旅游资源,黄河是中华文明的发源地,存在着大量的人文旅游资源,很多具有历史价值的文化遗产。此外,黄河流域地区经济比较发达,资源比较丰富,其中包括水能资源、煤炭资源、石油资源、森林资源,占我国资源的很大一部分,这些都为黄河流域旅游经济的发展提供了丰硕的禀赋。

1) A级旅游景区

旅游景区是旅游业高质量可持续发展的核心载体和先决要素,也是最根本、最直接的旅游资源供给,高级别旅游景区的建设对提升区域旅游市场竞争力和开拓旅游业创新发展具有极为重要的引领作用,黄河流域优厚的旅游资源本底为国家文化公园的建设打下了坚实基础。

从数量上来看(如表4),黄河流域沿岸九省A级旅游景区共计4227个,占全国13,332个A级旅游景区的31.71%,可见黄河流域旅游景区资源丰富,在全国占据优势;从流域层面来看,黄河流域A级旅游景区集中分布在下游区域,共有1807个A级旅游景区,集占黄河流域总量的42.75%,而上游和中游区域对应的占比分别为32.43%和24.82%;从省域层面来看,黄河流域各省A级旅游景区分布差异较大,山东省(1227个)、四川省(768个)、河南省(580个),对应的占比分别为29.03%、18.17%、13.72%,而山西省(236个)、青海省(138个)、宁夏回族自治区(107个),在黄河流域A级旅游景区的占比均在5%以下。总体而言,黄河流域旅游景区规模较大,省域间分布差异显著。

Table 4. Summary of the number and types of provincial A-level tourist attractions in the Yellow River Basin

表4. 黄河流域各省A级旅游景区数量及类型结构汇总

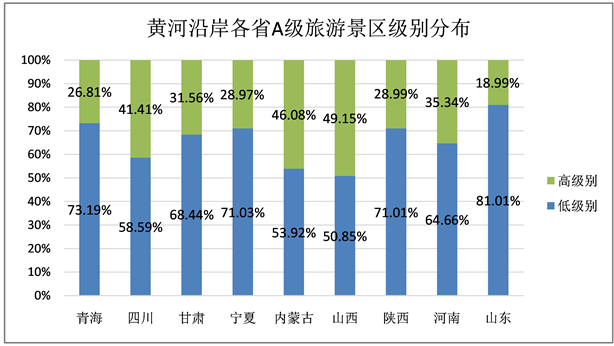

从景区级别层面来看,将黄河流域沿线九省的A级旅游景区按照4A及以上景区为高级别,1A~3A为低级别的分类标准进行划分,由图3可知,从数量上看,黄河流域高级别旅游景区(1341个)和低级别旅游景区(2886个)总数差距较大,低级别景区占据优势地位;从流域层面来看,高级别景区在黄河流域分布较为均匀,在上中下游区域所占比重分别为37.21%、30.12%、32.67%,低级别景区则集中分布在黄河下游区域,数量高达1369个,其中山东省低A级景区数量最多,数量为994个,在黄河流域占比达34.44%;从省域层面来看,各省之间A级景区在数量和级别上均有较大差异,四川省是黄河流域高级别景区拥有量做多的省份,数量为318个,所占比重是23.71%,山东省河南省次之,对应的高级别景区数量分别为233个和205个,另外,山西省是黄河流域沿线九省中唯一一个省内高级别景区总数基本持平于低级别景区的省份(如图3),其余八省均是低级别景区数量高于高级别景区数量。

Figure 3. Provincial level distribution of the A-level tourist attractions in the Yellow River Basin

图3. 黄河流域A级旅游景区省域级别分布

2) 星级酒店

酒店作为旅游业的配套设施,伴随着旅游业的迅猛发展,汇合了旅游活动中食、宿、行、游、购、娱等各大要素的酒店业也得到了长足的发展。

从数量层面来看,黄河流域星级酒店数量众多(如表5),共计253,040家;从流域层面来看,黄河流域星级酒店集中分布在下游区域,共计102,159个星级酒店,所占比重为40.37%,上游和中游地区酒店数量相对较少,对应的占比分别为30.52%和29.10%;从省域层面来说,各省之间酒店规模差异明显,其中山东省和四川省酒店总数最多,拥有的酒店数量在黄河流域所占比重分别为22.52%和21.41%,而受制于当地经济发展、旅游产业开发、省内政策等多种因素影响,青海(5857个)和宁夏(4023个)的星级酒店所占比重仅为2.31%和1.59%。

Table 5. Summary of the number and type structure of star hotels in the Yellow River Basin

表5. 黄河流域各省星级酒店数量及类型结构汇总

从酒店级别层面来看,按照三星级及以上和其它类型(宾馆酒店、经济连锁型酒店、旅馆酒店、青年旅社)的标准将黄河流域沿线九省的酒店进行分类,从数量层面来看,黄河流域整体上以其它类型酒店为主,三星级及以上酒店总数为6536个,其它类型酒店总数为99,823个,二者之间对比悬殊;从沿线九省其它类型酒店在省内所占比重均在95%以上;从流域层面来看,黄河流域三星级及以上酒店集中分布在上游(2386个)和下游(2336个)区域,其它类型的酒店较多分布于下游区域(99,823个),上游(74,845个)和中游(71,836个)区域分布规模趋同;从省域层面来看,黄河流域沿线九省酒店在级别上结构趋同,均表现为其他类型酒店在全省广布,各自占比均在95%以上。由此可见,黄河流域星级酒店酒店类型多样,以低级别为主。

3) 乡村旅游重点村

为助力全面推进乡村振兴战略,提升乡村旅游发展的综合效益,截至2021年8月,文化和旅游部发布了三批全国乡村旅游重点村名录,累计1199个,其中黄河流域拥有327个,所占比重为27.27%。这些重点村镇旅游资源富集、村容村貌美好宜居,在推动乡村旅游高质量发展、全面推进乡村振兴,满足人民群众美好生活需要等方面具有重要意义。从流域层面来看,黄河流域乡村旅游重点村集中分布在上游区域(如表6),数量为144个,占黄河流域总量的44.65%,中下游区域分布规模相对较小,在黄河流域所占比例分比为31.20%和24.16%;从省域层面来看,各省之间数量差异较小,在黄河流域的占比均在10%左右,由此可见,黄河流域各省之间乡村旅游资源分布均衡,后续的资源开发利用是导致各省之间乡村旅游发展不平衡的主要原因。

Table 6. Summary of key rural tourism villages in all provinces in the Yellow River Basin

表6. 黄河流域各省乡村旅游重点村汇总

4. 结论和建议

4.1. 结论

从整体上看,黄河流域文化和旅游资源丰富,类型多样,体量庞大。其中国家级文物保护单位,黄河流域共有2122项,占全国国家级文物保护单位总量的比例高达41.95%。此外还分布着45个国家级历史文化名城,81个国家级历史文化名镇,138个国家级历史文化名村,1555处传统村落,占全国的比例分别为33.58%、25.96%、28.33%、22.83%;A级旅游景区共计4227个,在全国占比为31.71%,此外,全国乡村旅游重点村名录,累计1199个,其中黄河流域拥有327个,比重高达27.27%。因此加大对文化旅游资源的开发力度成为首要任务,但同时要避免在资源开发中出现同质化、过度保护等现象。

具体来说,文化和旅游资源省际间分布不均匀,各省之间在数量和类型上差异显著,区域合作尚未实现实质性突破。如在文化资源中,国家级文物保护单位集中分布在内蒙古、山西、陕西、河南、山东;历史文化名城拥有量相对较多的省份是四川省、山西省和陕西省;在旅游资源中,四川省是黄河流域高级别景区(4A及以上级别)拥有量最多的省份,数量为318个,所占比重是23.71%,山东省河南省次之。因此促进黄河流域各省文化旅游资源优势互补,区域协同发展迫在眉睫。

4.2. 建议

基于结论中存在的问题,本文从以下三个方面对黄河流域文化和旅游资源开发与旅游经济的高质量发展提出建议:

4.2.1. 差异开发:打造黄河流域文化旅游独特品牌

首先需要加强宏观管理和组织,对旅游开发、经济建设、品牌塑造、大型文化活动等进行统筹协调和安排。其次,各省、市、县要明确本地在沿黄城镇带中的产业定位和发展路径,健全各地区文化旅游合作机制,尤其是加强重点领域的交流合作,推动各地文化旅游高质量发展。再次,进一步进行沿线旅游资源的主题定位,如地质地貌游、历史古迹游、民俗体验游、生态观光自驾游、研学旅游等。最后,要加快黄河文化旅游产业与特色农业、制造加工、中医药等产业的融合发展。黄河流域地区有很多文化资源与旅游资源,各个地区的资源各具特色。文化资源和旅游资源之间有着紧密的联系,不应该将其分开来看,要将黄河文化旅游资源视作一个整体 [13]。

4.2.2. 区域协同:促进黄河流域各省资源优势互补

各省间要打破行政界线,相互合作,遵循黄河文化旅游资源的内涵关联性以及地理空间上的邻近性,依托政府的牵头合作,把自身文化资源与旅游资源的特点展现出来,将封闭式的独自发展转变成区域间的相互合作,对资源进行统筹整理,客源相互推荐,一起创建精品文化旅游路线,共同打造黄河文化旅游协同发展的品牌。还要注意通过交通一体化连点成线,促进旅游资源单体的开发。此举除了有助于大型景区的开发,还有助于以便捷的交通串联各地小旅游资源单体,进一步促进旅游资源的整合利用,最终打造出具有国际影响力的黄河国家公园,共同大力弘扬黄河文化。

4.2.3. 文旅融合:广泛开展文化旅游资源深度融合

文化是旅游的灵魂,是旅游品质的体现,丰富着旅游的内容;旅游是文化的载体,是文化体验和交流的重要途径,旅游与文化的传播是相生相伴的 [14]。低碳经济时代,旅游业进入大调整时期,旅游与文化深度融合、共生共进也成为大势所趋,这对满足人民日益增长的文化需要、成为产业经济发展的新的引擎、提升经济效益和创造社会价值都具有重要的价值和意义。因此,保护传承和弘扬黄河文化,要注重文化内核,突出文化内涵,以文促旅,以旅彰文,依托黄河文化、结合地域特色来丰富旅游产品,拓宽旅游市场 [15],转变旅游发展方式,切实落实“黄河流域生态保护和高质量发展”国家战略。

基金项目

国家社科基金重大项目“建设黄河国家文化公园研究”资助(21ZDA081);开封市政府决策研究课题“开封市黄河国家文化公园建设路径与对策研究”资助(KFKTB2021-12);河南省高等学校哲学社会科学应用研究重大项目“河南文化和旅游产业深度融合发展战略、路径和对策研究”(2020-YYZD-03);黄河文明省部共建协同创新中心、黄河文明与可持续发展研究中心、黄河文化研究院2019~2020年重点项目“黄河流域历史名城文化遗产保护与文化旅游业高质量发展研究”(2020K11)。

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。