1. 引言

近年来,国内外学者开始关注进入大学后教育的研究,那么对于大学生升学的研究就显得非常有必要了。既有文献大多关注升学的各种影响因素以及考研热潮的分析,对于学生自主升学的意愿缺乏必要的关注。在早期的文献中,张业清(1994)、彩云(1995)等学者对考研热现象以及考研趋势做出了分析,得出了大学生考研热现象的形成有着深刻的社会背景,受到社会因素、学校因素、家庭因素、个人因素等多个因素的影响 [1]。这对于早期的大学生升学研究有着突出贡献,为以后的研究指明了方向。朱宁波等人在调查研究后发现,学生的教育背景、考取院校实力与所处的地理位置环境都会对其考研心理产生影响 [2]。外界客观因素都能不同程度地影响学生考取研究生的想法,学生本身的自我考研意愿缺乏必要的研究 [3]。这一方面可能是因为数据限制,另一方面可能是当前国际学者对于学生自愿升学缺乏重要的共识。

进入21世纪以来,知识经济的重要性在不断凸显,众多大学生选择深造升学来提升自己的市场竞争力。那么对于不同专业的学生,升学真的是一个更好的选择吗?对于当前经济时代,某些专业升学深造真的有必要吗?

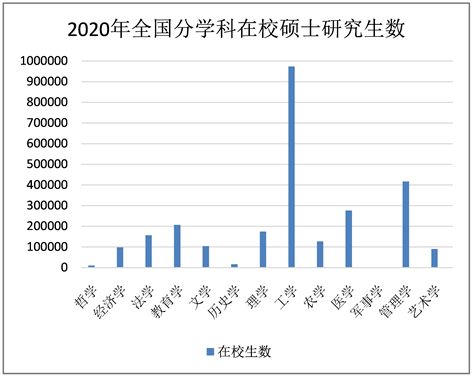

在研究生入学考试建立以来,考研人数在不断的增加,尤其是最近几年,考研人数更是呈现指数型增长。这一变化,导致多数大学生盲目追求高学历,对于学生考研心理的影响不容忽视。那么在众多推动考研因素的背后,专业性质对于考研的影响是什么呢?在2020年各个专业性质的在校硕士研究生数(见图1)我们可以看出,不同专业性质对于学生的考研意愿及行为有着重要的影响。我们据此认为,在社会转型和高等教育大变革的时代背景下,探究专业性质对于学生自主升学意愿对与学生本身具有重要的影响,同时对社会治理具有重要的政策价值。

本文主要讨论专业性质对于学生自主考研意愿的影响,因此这就需要排除外部因素的影响,包括微观层面的家庭因素及自身表现的影响等。基于当前宏观社会背景,社会时代的进步对于专业性质的要求变高,相关用人单位的招聘要求也在不断提高,会对学生自身的意愿产生影响,因此我们必须考虑当前社会时代的影响。与以往的研究不同,本文的重点就是在考察专业性质的影响,以专业性质作为切入点弥补了当前研究视角的空缺,更能反映学生在当前大环境的影响下做出的改变,政府和社会能够基于大学生的视角做出政策和风向引导措施,从而具有潜在的政策含义。所以,对大学生考研意愿的探讨是研究当前教育竞争以及教育不平等合适且重要的切入点。

本文将利用本文将利用来自上海市松江区大学城的调查数据讨论大学生的考研意向,刻画大学生考研的意向的特点和不同专业的柱状图,单纯考虑在当前社会经济背景下专业性质对于考研的要求,分析影响大学生考研意向。本文对于当前学者对高等教育的研究有补充说明的作用,以期更加完整地理解和把握中国高等教育发展趋势,为当前教育政策制定提供参考。

注:数据来自中华人民共和国教育部2020年教育统计数据。

注:数据来自中华人民共和国教育部2020年教育统计数据。

Figure 1. Number of master’s degree students in different disciplines in China in 2020

图1. 2020年全国分学科在校硕士研究生数

2. 文献回顾与述评

2.1. 兴趣,还是竞争力

李冰仙从就业难这个角度来看目前的考研火爆现象,在基于自己的职业地位来获得一个目标的理性选择,很多大学生主要是对自己的专业知识比较感兴趣,觉得自己学习的还不够多,以及想继续深造下去,这种内在的需求才是其考研的最主要动力 [4]。向俊丞提出在目前的就业压力下,由于越来越多的企业在招聘时明确要求只接受“211”类和“985”类的高校就业生,双非院校成为考研主力 [5]。因此对于双非院校学生,专业要求及兴趣反而不是考研升学的主要影响因素,提升学历来提升自己的市场竞争力反而占据主导。那么,提升学历真的会使自己竞争力及待遇升高吗?然而,在研究中发现,42.04%的企业认为,“不能只看学历,主要还是看个人能力”;4.8%的企业认为,“本科生更好,经过系统培训,潜力和发展空间更大”;43.38%的企业认为,“除了一些特定技术岗位,硕士研究生和本科生素质差别不大”;只有9.7%的企业认为“学历很重要” [6]。

在看似企业对待本科生入职还算公平的情况下,为什么越来越多的本科生选择考研呢?在新冠肺炎疫情防控常态化下,面对毕业生人数持续增加、部分中小微企业招聘规模缩减、招聘形式转变、就业周期延长等情况,今年的就业季显得更加具有挑战性 [7]。因此,更多的大学生陷入“内卷化”过程中,认为只有提高学历才能提升自己的市场竞争力,且“内卷化”具有传染性,则越来越多的毕业生有着就业焦虑,进而选择“逃避式”考研 [8]。

有研究表明,一部分学生确实是因为钟爱学术研究而选择升学深造,一部分学生只是为就业镀金。“先找工作,找不到工作我再考研。”很多即将面临毕业的大四学生说 [9]。考研折射出的投机心理,反映的是多数学生并不是基于专业性质的要求和对专业的兴趣,而是为保持在知识经济市场中的优势。

2.2. 考研,还是工作

多数盲目考研学生实则是充斥着考研还是工作的内心纠结。对于这个问题,史红就提到,如果暂时的工作不理想,同时抱有深造的心,就可以考虑考研,同时也提出了专业性质的重要性。梅尔等早期研究发现专业性质对大学生选择升学也会有显著的影响 [10];大学生逃避就业压力成为大学生考研的主要动机 [11];现在的“文凭社会”使得大学生盲目追求高文凭,而非自身对专业兴趣 [12]。

那么如何在工作和继续深造之间进行选择呢?宋茜茜就指出了如果俯下身子做实际工作的话,考研不比本科有优势 [13]。基于这样的研究结果,本科生进入工作领域,也会有自己进步、获益的空间和潜力。所以,本科生不必盲目追求研究生学历,不妨扪心自问自己真正的兴趣和爱好在哪里;对学历的追求是出自于内心还是外在竞争压力;考取研究生是否契合自身目标还是只是短期的功利目标;自己的学术态度能否支撑自己完成学业任务;自身定位是否准确 [14]。因此,学生如能清醒地认识自我,在工作领域同样也能展现自己的风采,收获自己的胜利果实。

综上所述,学生应认清自己的实际状况,是真正的兴趣爱好还是现实就业压力所迫,在考研和工作之间进行选择。特别是高等教育大众化的时代,特色化大学的不断增加,学校本身会为学生提升专业技能,市场竞争力也会提高 [15]。

3. 数据与分析

本文的数据来自上海市松江区大学城包含七所高校(华东政法大学、东华大学、上海工程技术大学、上海视觉艺术学院、上海立信会计金融学院、上海对外经贸大学、上海外国语大学)大学生的问卷调查。该调查的研究对象为全日制在校本科生。本次调查问卷共发放274份,共收集到7种不同学科分类的问卷,专业涉及“工学”、“理学”、“管理学”、“医学”、“经济学”、“法学”、“艺术学”、“军事学”。“军事学”专业问卷最后收集5份,样本数量不足进行归纳分析,所以我们将这部分问卷去除。考虑到前后逻辑问题,遵循乱序原则排除前后观点不当的回收问卷后得到问卷260份。性别比为女生占50%,男生占50%。本次调研之所以选择在十月份进行主要是因为一年级学生在经过半年的学习生活后,对自己的专业认知及自己的入学目的有了较清晰的认知,能够对自己的未来有明确的方向,不至于盲无目的的回答问卷,便于分析发展路径选择。

需要说明的是,医学学生大多数在校生为五年制,即五年级为毕业班,为便于研究以及对调查对象的咨询,医学生在四年级时主要为校外实习,没有专业课的学习,为专业实践环节,因此我们将四年级、五年级医学学生统一归为大四学生。此外,为探寻专业性质对学生自主考研意愿的影响,我们将具体问题设置为“排除其他因素的影响,基于您对专业的兴趣和爱好,您还会选择考研吗?”,将此问题看作为学生基于专业爱好的自主考研意愿。

就业压力成为考研主要动机

本课题的研究对象为本科在读学生,有考研意向和没有考研意向的学生。接下来我们对调研数据进行分析。

总体分析而言,有考研意向的学生占有199人,占有总人数的76%。在众多具有考研意向的学生中,就业压力成为学生考研的主要动机。同时,根据以往文献及现实情况,考取专业型研究生更容易实现其考研动机 [16]。对于专业不满的学生,我们对其进一步的调查所知,他们进而会选择跨专业考研,专业不满的因素包含自身专业成绩不佳、本专业就业压力大、对本专业无兴趣以及对所跨考专业的热爱。

Table 1. Proportion of students’ motivation for postgraduate entrance examination

表1. 学生考研动机占比

如前所述,表1可以看出就业压力成为当代本科生考研的主要动机,这与大学从精英教育转变为大众教育有抹不开的关系。尽管众多企业认为学历并不是最重要的,但不可否认的是,大众教育背景下的大学生数量激增,企业也会从中择优选择,因此双非高校学生则会来提升学历来提升自己的市场竞争力。在现实的就业压力面前,对于专业的爱好及学术深造的期望反而不是众多考研学子的主导因素。特别是基于“父母期望”和“从众心理”而选择考研的学生,并不是自己的主观想法,对其进一步调查,结果显示,这部分学生对考研抱着无所谓的想法,“成功者”进一步深造,“失败者”步入社会。更重要的是,这部分学生对于工作的要求不高,许多人是签订工作合同或三方的同时准备考研。

Table 2. Comparison of postgraduate entrance examination motivation in different grades

表2. 不同年级考研动机比较

通过表2我们发现,不同年级的学生考研的主导动机是不一样的。一年级学生对专业的认知尚不够完全,加之亲朋好友的劝导,滋生的考研想法多数是盲目从众的心理;二年级学生经过一年的学习时间,对专业尚有了解,清楚本专业的本科就业环境和自身对学术深造的兴趣,多数考研学子因为家里父母的期望而选择考研,并且多数抱有无所谓的态度;三年级和四年级的学生临近毕业,更加清楚社会和时代的要求,因为就业压力的增加走上考研道路。在表2中,我们可以发现学术深造对学生的考研影响度是逐渐减小的,与前文的研究一致,学生在校期间,因为各种因素,对学术深造想法会逐渐淡化,理想屈于现实。

Table 3. Comparison of postgraduate entrance examination motivation of different majors

表3. 不同专业考研动机比较

在表3中我们可以发现,医学专业门类有着高考研率,同时在考研学生中因为专业爱好而选择考研的学生占比也是最高的;理学专业和法学专业虽有着较高的考研率,但是由于专业爱好而考研的学生占比是最低的;艺术学和工学的考研率是居于后两位的,那么此专业门类的本科就业率还是比较高的。尽管众多专业是为了提升学生的学术水平和能力,但是因为专业爱好和学术深造而选择升学的学生占比却不是很高。

在此结果中我们可以看出,不同专业对于学生自主考研意愿的影响是不同的。接下来我们对学生进一步调查,发现如果不考虑其他因素的影响,仅仅考虑自己对专业的爱好及学术深造,仍有一些最开始没有考研意向的学生会有考研意愿,只是当前被其他种种因素束缚,没有考研意向;反而最初有考研意向的一些学生会退出考研战场,选择就业。

使用SPSS软件(26.0)对当前单变量单因素进行正态性检验,看其是否符合正态分布。

经检验得,表4可以看出所有专业门类显著性均小于0.05,不符合正态分布,因此我们进行多样本秩和检验。

Table 5. Results of multiple rank sum test

表5. 多样本秩和检验结果

表5得克鲁斯卡尔–沃利斯H(K)系数为21.314,渐进显著性为0.002,在0.05置信水平下“考虑专业是否考研”有显著差异。

接下来进行独立样本的非参数检验,进行专业性质的成对比较。

Table 6. Nonparametric test results

表6. 非参数检验结果

通过各个学科门类之间的对比发现,表6得出医学–经济学、艺术学–经济学、工学–经济学在0.05的置信水平下“学生仅仅考虑专业兴趣爱好选择考研”具有显著性差异。虽然在上表中表示出医学和经济学,艺术学和经济学学科门类在考研学生中因学术深造而考研的学生比例是相差无几的,排除其他因素后学生因学术爱好而考研的学生比例却有显著差异。

4. 结论

4.1. 考研原因多元化,与研究生培养目标并不完全一致

各个专业门类超过50%的学生考研是为了提升市场竞争力,在基于学术深造的基础上考研的学生也不超过30%。现代社会的多种因素都会导致学生产生考研趋向,逃避就业成为了主流因素,专业兴趣爱好却不是学生为追求高学历的主要动机。比如,艺术学的学生基于专业的自主考研率是最高的,然而考研率却不高,部分学生考虑专业性质的原因,认为追求本专业的高学历并不能带来高回报,因此放弃考研。

4.2. 考研是选择和被选择综合作用的结果

之所以出现与培养目标错位的报考动机,有学生主观选择的原因,为逃避就业压力而选择升学的学生占绝大多数。同时也有客观条件的约束,知识经济的时代背景下,部分岗位需要高学历的支持来完成工作,学生为追求理想岗位而将专业学术深造动机作为次要考虑条件。

4.3. 区域特殊性

本次调查在上海市松江区大学城展开,作为中国的经济、贸易、金融中心,上海本身有自己的特殊性。尤其是改革开放以后,经济的繁荣提供了充分的就业岗位和机会。在调查结果中,上海作为一线城市,企业对学历的要求更高,很多学生选择继续深造的原因就在于希望以后能留在上海就业,因此本次调查结果显示的考研倾向明显高于其他已有研究的调查结果。

4.4. 后疫情时代的升学与求职

新冠疫情使社会经济发展面临巨大压力,一方面,更多的本科应届生为了提升就业竞争力选择考研,另一方面,部分寻求职业突破的往届生也走向了考研战场。此外,受疫情影响,本科毕业生出国留学受阻而转向国内考研。以上原因促使国内报考研究生的人数逐年增加,考研压力激增,而提高就业竞争力更是成为考研的最重要原因。

针对以上情况,笔者提出以下建议:

大学生应当明确学习目标,注重自身素质的培养,尽早做好职业生涯规划。树立正确的考研观念,不盲从,不随大流,端正学习态度,夯实自己的专业知识,提高自己的综合素质能力以适应社会对人才的需求。

本科教育在当前考研热的大背景下受到忽视。学生的主要精力用于考研,只认真复习与考研有关的科目和课程,学习功利性强,进入研究生阶段的门槛变低。在对研究生进行录取时,可以重视其复试和面试的表现,使真正热爱和有志于投身科研的学生有更多的机会实现自我价值,更好地在本专业取得突破,做出贡献。

高校应当指导学生正确的认识自我,认识大背景下考研的形式和动态,引导学生做出正确的选择,走一条适合自己且正确的道路;同时,在当前考核体系下,入学算作就业率,部分本科院校为追求就业指标,一味鼓励学生考研,忽视本科课堂的建设。这样培养出来的学生理论基础弱,学术能力差,即使成功考上研究生,也存在较大的培养难度。高校也应整顿学风,重视科研,加强院校的学习氛围以增加大学生求知深造的欲望。

用人单位应该理性务实地择才,要知道学历并不等于能力,更不意味着效率。应根据自身企业的需要,设立合理的工作岗位,量才适用,从而走出“重学历,轻能力”的思维误区。这样才有可能为社会节约出人力资源。

政府部门应完善毕业生就业政策,使其能够选择更加优质的岗位;或者可以建立专供毕业生使用的就业信息网,以拓宽毕业生的就业渠道。稳步推进高职本科教育,注重学生职业技能的培养,为学生更早融入社会打下坚实基础。提升社会对职业教育的认同感,培养更多的应用技术人才。

本调查存在一定的缺陷,不同年级的考研因素是不同的,因此在不同专业门类的考研率以及自主考研率比较中会存在一定的误差。学生在四年的学习时间中,会有各种各样的因素对考研意向产生影响,因此现阶段的考研意向可能并不是学生最终的选择。