1. 引言

冷涡作为中高纬地区的冷性闭合低压环流系统,常能带来冰雹、雷暴大风和短时强降水等强对流天气,引发重大灾害,因此一直以来备受关注。苏博颖 [1]、闫玉琴等 [2] 对冷涡进行研究发现,冷涡一年四季均可出现,但在夏季更容易发生;冷涡强对流天气一般发生在午后到傍晚 [3]。近年来,因冷涡背景下的极端强降水导致的灾难性事件屡有发生,例如北京7.21特大暴雨小时雨强最大达100.3 mm/h,短时间内造成内涝,给人民生命财产造成了巨大破坏。鉴于强降水的高致灾性,强降水的研究热点逐渐由传统意义上的暴雨转向短历时强降水,由早期的单一个例分析转为天气学概念模型的凝练。

Zhai等 [4] 指出,过去50多年我国东部地区降水日数下降,但极端强降水日数增加。由于降水分布在时空上的高度不均匀性,只有逐时或更高时间分辨率上的降水资料才能更加准确地反应降水强度信息和降水演变过程的特征。日累计降水量在表征降水强度时会过高估计长时间连续性弱降水的强度,而低估短时强降水的强度。近几年,随着长时间序列的逐时、逐分钟降水资料的出现,越来越多的研究关注小时或更短时间尺度的降水特征。Yu等 [5] 利用长序列的逐时台站降水资料分析发现,中国夏季降水的日变化具有明显的区域性,而长持续性降水的峰值多位于夜间和清晨,短持续性降水的峰值多出现在下午或傍晚。殷水清等 [6] 分析了1961~2004年海河流域夏季逐时降水变化趋势;彭芳等 [7] 对贵州省汛期短时降水的时空特征进行了分析;高留喜等 [8] 对山东省短时极端强降水进行了研究;董旭光等 [9] 等对山东省汛期短时强降水分布和变化特征进行了分析。

位于我国中东部的江淮地区受中低纬度季风环流和中高纬度冷空气活动以及海陆地理特征差异、下垫面特征等的共同影响,其降水具有显著的时空变化。受地面观测资料的限制,以往针对江淮流域降水方面的研究主要侧重于利用长时间序列的日、月等尺度上的降水资料研究其时空分布及变化特征,为此有必要对更短时间尺度的降水特征进行分析。本文利用逐时降水资料对冷涡背景下江苏省极端短时强降水的时空分布特征进行统计分析,寻找其与冷涡之间的关系,从而为科学认识该背景下短时强降水的时空变化以及短临预报服务提供参考。

2. 资料和方法

本文对冷涡的定义为:500 hPa天气图上,35~60˚N、105~145˚E范围内出现等高线的闭合圈,并有冷中心或者冷槽配合,持续2 d或以上的低压环流系统。并根据孙力等 [10] 的规定,按地理位置将冷涡划分为北涡(50~60˚N)、中间涡(40~50˚N)和南涡(35~40˚N)。若冷涡跨越50˚N或40˚N移动,则按实际发生位置对其进行拆分。另外,把冷涡中心500 hPa位势高度的演变趋势作为冷涡发展、成熟和衰亡阶段的划分依据。当冷涡中心某时次的500 hPa位势高度最低值较上一次有所降低时,称此时次为冷涡发展阶段,反之为冷涡减弱消亡阶段,若变化趋势不明显,则认为是成熟阶段。

短时强降水指1 h雨量 ≥ 20 mm或3 h雨量 ≥ 50 mm的降水事件。为了分析短时强降水的极端性,根据俞小鼎 [11] 的定义,将1h雨量 ≥ 50 mm或3 h雨量 ≥ 100 mm的降水事件称为极端短时强降水。本文选用了江苏省72个气象站2010~2019年4~9月逐时降水资料,只要一个以上站点达到上述标准,并受冷涡影响,即为冷涡背景下的极端短时强降水,降水频次为极端短时强降水出现的小时数。

3. 极端短时强降水时空分布特征

3.1. 年变化特征

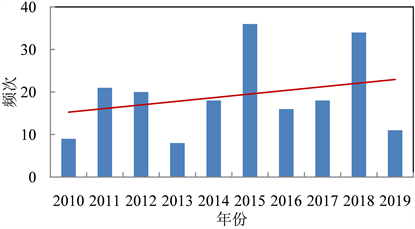

统计得出,2010~2019年冷涡背景下江苏省极端短时强降水年均发生19.1次,总体来讲,近10年发生频次表现出缓慢上升的趋势。其中2013年最少,只有8次,2010年次少,在2015年达到最多,为36次,2018年次多,其余时段接近平均值。尽管样本数较少,但从图1可看出极端短时强降水频率有一定的周期变化,当强降水的频次达到峰值后,有第二年快速回落的现象,如2015年和2018年强降水频次出现峰值,在其后的2016年和2019年明显下降。

Figure 1. The annual variation of extreme short-time severe precipitation frequency under the background of cold vortex from April to September 2010~2019

图1. 2010~2019年4~9月冷涡背景下极端短时强降水频次的年变化

3.2. 月变化特征

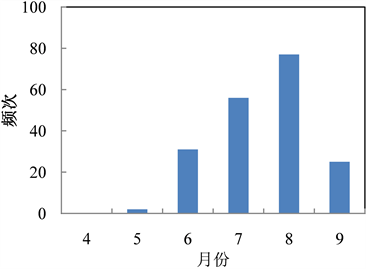

由图2可以看出,冷涡背景下极端短时强降水主要发生在夏季6~8月,8月达到最大值,有77次,占冷涡背景下极端短时强降水发生频次的40.3%,其次为7月和6月,这与冷涡活跃多发期有较好的对应关系。夏季冷涡活动频繁,西太平洋副热带高压发生季节性北跳,东南季风和西南季风源源不断带来暖湿气流,水汽充足,只要有触发条件就很可能会产生极端短时强降水。春季发生最少,其中4月未曾出现过极端短时强降水,5月也只出现过2次,一方面,这与春季大气中的水汽含量较低有关,另一方面则是由于该季节内并无其他可能引发强降水的天气系统与冷涡结合,而到了夏秋季,冷涡可与副热带高压边缘、热带低值系统(如台风倒槽及变性后的低压环流)或南支槽等共同影响,造成极端短时强降水。

Figure 2. The monthly variation of extreme short-time severe precipitation frequency under the background of cold vortex from April to September 2010~2019

图2. 2010~2019年4~9月冷涡背景下极端短时强降水频次的月变化

3.3. 日变化特征

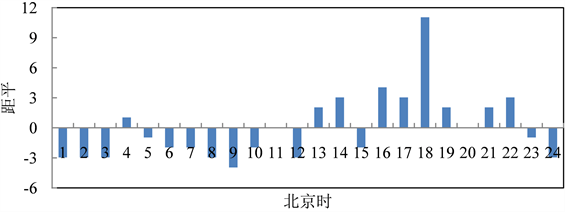

研究表明,冷涡背景下的强对流天气存在明显的日变化特征,在冷涡发展阶段,其降水以大范围系统性降水为主,日变化不太明显,但在成熟和消亡阶段,降水则主要由对流不稳定产生,以分散性的中小尺度对流为主,有明显的日变化,上午对流活动较弱,午后对流发展旺盛。强对流主要出现在午后到傍晚,这是因为午后的低层大气加热产生的强不稳定能量在冷涡降水中有重要作用 [12]。

从冷涡背景下极端短时强降水频次距平的日变化曲线(图3)可以看出,13~19时降水频次总体为正距平,表明午后至傍晚这个时间段内发生极端短时强降水的次数最多,其中18时正距平最大,19~20时降水频次明显降低,在21~22时达到另一个小高峰,而后半夜至中午降水频次为负距平,即该时段内极端短时强降水少发。午后下垫面吸收太阳辐射,地面增热明显,常在近地面形成上冷下暖的不稳定层结,动力和热力抬升使得不稳定能量触发和释放,如配合丰富的水汽条件,极易出现短时强降水。另外在4时也为正距平,这可能与低空急流有一定联系,低空急流的一个重要特征是有明显的日变化,常在凌晨日出之前达到最大值,它作为一种动量、热量和水汽的高度集中带,常常是对流不稳定层结的建立者和维持者。

Figure 3. The daily variation of extreme short-time severe precipitation frequency under the background of cold vortex from April to September 2010~2019

图3. 2010~2019年4~9月冷涡背景下极端短时强降水频次距平的日变化

3.4. 空间分布特征

由冷涡背景下极端短时强降水的站点分布图(图4)可见,其发生频次有多个高值中心,最大的位于江苏东北部的连云港到盐城北部区域,该地除了常受冷涡槽前西南气流控制,为短时强降水的发生提供了极为有利的水汽和动力条件,还常处于冷涡底部的偏西气流或后部的西北气流中,上游有较强的冷平流侵入,同时低层700 hPa和850 hPa也有对应的低值系统存在,这种中低层都有低值系统存在的天气形势,是一种有利于强对流发生发展的大尺度环流背景。此外南来系统常与冷涡在此结合,这时干冷空气和暖空气都很充足,形成不稳定层结,也会产生极端短时强降水。另一个高值中心位于沿江一线(句容、常州、江阴、宜兴、张家港、常熟、太仓、如皋、海门),该地除了受冷涡影响外,更多地还是受冷涡与副热带高压边缘、热带低值系统(如台风倒槽及变性后到低压)、高空低槽等系统的共同影响,从而造成成片的短时强降水。另外在盱眙、洪泽到建湖的沿淮一带也是短时强降水的多发区。

Figure 4. The spatial distribution of extreme short-time severe precipitation frequency under the background of cold vortex from April to September 2010~2019

图4. 2010~2019年4~9月冷涡背景下极端短时强降水频次的空间分布

4. 极端短时强降水与冷涡的关系

4.1 与冷涡位置的关系

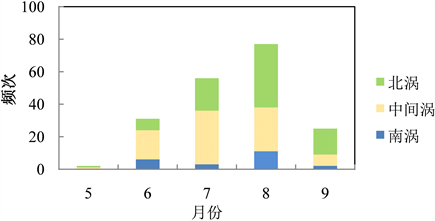

一般情况下,东北或华北常有冷涡存在,但并非每次都能引发强对流天气,因此预报时容易出现空报现象,因此当冷涡存在时,强对流天气能否发生,与冷涡的位置有很大关系。统计发现,南涡、中间涡和北涡背景下都能造成江苏省极端短时强降水,但主要是由中间涡和北涡造成。南涡背景下出现较少,这是因为一方面,中间涡和北涡可与其他南来系统结合共同带来短时强降水,而南涡则很少有其他系统相伴随,另一方面,若在不考虑水汽输送的情况下,可能与冷涡系统的强度有关。中间涡和北涡背景下分别出现短时强降水86次和83次。从月际分布(图5)来看,6月和7月中间涡产生的极端短时强降水明显多于北涡,而在8月和9月,北涡产生的极端短时强降水明显多于中间涡。

另外,南涡背景下的短时强降水主要发生在冷涡的南或东南方向,中间涡和北涡背景下的短时强降水则发生在冷涡的西南、南或东南方向。因为冷涡南部通常是冷暖空气交界处,也是暖湿舌的后部,冷涡中心的东南方向一般是槽前上升区,冷暖空气交汇处,配合其他条件极其容易产生对流,出现短时强降水天气。而西南方向由于受槽后干冷空气影响,形成不稳定层结,也会造成对流性天气。

Figure 5. The monthly distribution of extreme short-time severe precipitation under different cold vortex backgrounds from April to September 2010~2019

图5. 2010~2019年4~9月不同冷涡背景下极端短时强降水月际分布

4.2. 与冷涡发展阶段的关系

把冷涡中心500 hPa位势高度的演变趋势作为冷涡发展、成熟和衰亡阶段的划分依据。统计发现,在冷涡的各个发展阶段都可产生短时强降水,由表1可见,在发展和成熟阶段共发生120次强降水,占发生总数的62.8%,这与白人海等 [13] 的结论在冷涡发展和维持阶段温压场结构不对称,大气斜压性较强,多有中尺度天气发生,更容易出现短时强降水天气一致。但在冷涡减弱阶段,短时强降水的发生概率也相对较多,占总数的37.2%,这可能是由于当冷涡逐渐减弱,其后部仍有源源不断的冷空气补充的缘故。进一步统计发现,南涡在发展阶段短时强降水多于成熟和衰亡阶段,中间涡和北涡则与之相反,发展阶段短时强降水频次少于成熟和衰亡阶段。其中中间涡在发展阶段产生的强降水多于北涡,而在成熟阶段,反之。这可能是由于部分中间涡和北涡在发展阶段中心位置相对江苏来说偏北,槽后冷空气主体尚未到达,而低空暖湿输送明显,降水以大范围系统性降水为主,而到了成熟阶段,上层干冷和低层暖湿进行剧烈交绥,对流明显加强,因此出现了发展阶段的短时强降水略少,而维持和衰亡阶段的短时强降水较多的现象。

Table 1. The distribution of extreme short-time severe precipitation frequency in each evolution stage of cold vortex from April to September 2010~2019

表1. 2010~2019年4~9月冷涡各演变阶段极端短时强降水频次分布

4.3. 典型环流形势特征

结合统计出的冷涡资料和研究区域内的极端短时强降水资料,通过Micaps系统根据气象站逐小时观测资料和各高度场资料逐一进行排查,可以将冷涡背景下造成江苏省短时强降水的环流形势大致分为2类,一类是冷涡作为研究区域内500 hPa上的唯一系统;另一类是有冷涡存在并伴随其他可能引发强降水的影响系统(包括副热带高压边缘、热带低值系统、高空低槽等)。统计发现,冷涡与副热带高压边缘的共同作用主要发生在7~8月,与热带低值系统的结合主要发生在8月,这也是江苏在7~8月极端短时强降水频次最多的原因之一。

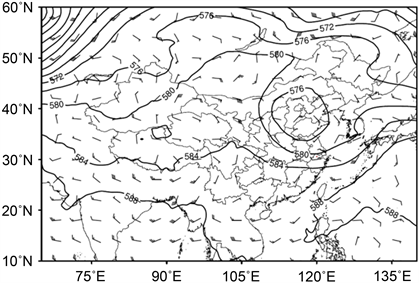

作为唯一影响系统时,冷涡系统较为深厚,东亚中纬度地区环流径向度较大,蒙古–贝湖地区以西为长波脊区,温度场上有冷中心与高度场相配合,随着中高纬度地区高压脊发展东移,脊前西北气流将冷空气注入其东南侧的冷涡,江苏位于冷涡底部偏西气流或西北气流中,上游有较强的冷平流侵入(图6)。低层的环流形势与冷涡中心的位置有关,当冷涡中心偏南或冷涡范围较大时,江苏高空自低层到高层均受冷涡环流控制;当冷涡中心偏北时,低层暖湿气流向北扩展,形成低涡切变东移至江苏上空,切变线南侧有时有低空急流输送丰富水汽和不稳定能量,低涡中心位于冷涡南侧。因此,冷涡对江淮地区强对流的影响,主要是提供有利的环流背景引导冷空气南下,而低层偏南气流向影响区输送暖湿气流,高层干冷和低层暖湿造成了层结不稳定,导致雷暴、短时强降水和冰雹等强对流天气的发生。

Figure 6. The typical situation of 500 hPa height field and 850 hPa wind field

图6. 500 hPa高度场和850 hPa风场典型形势

5. 结论

通过对近10年江苏省极端短时强降水的统计分析,主要得出以下结论:

1) 极端短时强降水频次呈缓慢上升的趋势,主要发生在6~8月,其中午后至傍晚时段内发生次数最多,后半夜至中午时段少发;空间分布上有多个高值中心,最大位于连云港到盐城北部,其次沿江和沿淮一线也是短时强降水的多发区。

2) 南涡、中间涡和北涡都能产生极端短时强降水,但以中间涡和北涡为主。南涡下降水主要发生在冷涡的南或东南方向,中间涡和北涡下降水发生在冷涡的西南、南或东南。冷涡各个阶段都可产生短时强降水,其中发展和成熟阶段的强降水频次占总数的62.8%。

3) 冷涡对江淮地区强对流的影响,主要是提供有利的环流背景引导冷空气南下,而低层偏南气流向影响区输送暖湿气流,高空干侵入叠加在低层暖湿空气之上,较强的位势不稳定导致雷暴、短时强降水和冰雹等强对流天气的发生。

基金项目

江苏省气象局青年基金(KQ202127)资助。

参考文献