1. 引言

土壤团聚体显著影响着土壤诸多理化性质,其中团聚体数量的多少在一定程度上反映着土壤持水性、供储养分、通透性等能力的高低 [1]。土壤团聚体组成及其基本特性既是决定土壤侵蚀、压实、板结等物理过程与作用的关键指标,又是评价土壤肥力和土壤质量的重要指标 [2]。土壤团聚体的形成和稳定与各种胶结剂的胶结作用有关,而团聚体胶结剂受土壤管理措施的影响,其中不同的施肥量及施肥措施影响作物生长进而影响土壤团聚体的胶结剂 [3] [4]。胶结物质可以促使土壤矿物颗粒粘结形成团聚体,对团聚体的形成起着重要作用 [2] [5]。而进行秸秆还田对土壤中胶结物质的影响变化不一,并且有机无机胶结剂在团聚体形成及稳定性方面发挥着极为重要的作用 [4] [5]。因此,探求长期秸秆还田对土壤团聚体及胶结剂作用规律是富有科学价值的工作与任务。

进行长期定位试验具有重复性强、信息相对全面等特征,可以降低由于地域、气候、时间、母质等其他因素的影响,更加完整地研究长期定位试验条件下土壤因不同耕作措施、种植方式、施肥、秸秆还田等人为管理措施驱动团聚体稳定性的变化 [5] [6] [7]。因此,本项目拟以陕西省渭北旱塬区富平中试基地试验田为材料,研究长期秸秆还田对土壤胶结剂特性以及团聚体稳定性的影响,对秸秆合理利用、土壤肥力培育以及对农田土壤的开发、保护和可持续利用具有重要意义,同时对于揭示团聚体形成机制及稳定性改善等情况具有极为重要科学价值。

2. 研究方案

2.1. 研究区概况

试验地位于陕西省土地工程研究院富平中试基地,年平均气温13℃,年降水量约550 mm,集中在6~9月,属暖温带半湿润偏旱季风气候,农业生产以旱作农业为主。供试土壤为黄土母质发育的塿土,土体深厚,质地疏松,蓄水、保肥能力强。试验开始前测定0~20 cm、20~40 cm、40~60 cm土层的pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾和质地等。

2.2. 试验设计

试验预计于2018年小麦季(10月中旬)开始,采用冬小麦–夏玉米一年两熟耕作制。小麦以小偃22为主,玉米以豫玉22为主,布设试验前进行了三季作物匀地。试验为随机区组排列,小区面积为30 m2 (5 m × 6 m),试验共设8个处理:1) 不施肥(CK);2) 秸秆全量还田(S);3) 施氮磷(NP);4) 氮磷与三分之一秸秆还田(NP + 1/3S);5) 氮磷与三分之二秸秆还田(NP + 2/3S);6) 氮磷与秸秆全量还田(NP + S);7) 施氮磷钾(NPK);8) 氮磷钾与秸秆全量还田(NPKS),每个处理重复3次。氮、磷和钾肥以基肥的形式于每季作物施用一次,秸秆也于每季作物还田一次。每季作物氮、磷、钾肥的施入量分别为:N:150 kg/hm2;P2O5:120 kg/hm2;K2O:90 kg/hm2。小麦或玉米收获后,处理CK和NP和NPK的秸秆全部拿走,其余处理的秸秆切断后按照其设计比例进行还田。

试验完成后采集0~60 cm新鲜土样,然后带回室内,沿土壤自然缝隙把大土块用手轻轻掰成 < 10 mm的小土块,混匀风干并剔除其中石块、根系,分别过20目、60目和100目筛子待测。

2.3. 有机无机胶结剂的提取与测定

2.3.1. 铁铝氧化物提取与测定

土壤与团聚体中不同形态铁氧化物含量测定:游离氧化铁,采用连二亚硫酸钠–柠檬酸钠–重碳酸钠提取法;非晶型氧化铁,釆用酸性草酸铵提取法;用游离氧化铁减去非晶型氧化铁、即晶形氧化铁含量;络合态氧化铁:焦磷酸钠提取。用AAS测定溶液中铁的含量。

具体方法:1) 游离态氧化铁釆用DCB法提取:称取过0.25 mm筛风干土样0.3 g于50 mL离心管中,加0.3 mol/L柠檬酸钠20 mL,1 mol/L重碳酸钠2.5 mL置于试管架中放入80℃水浴锅中,迅速加连二亚硫酸钠(保险粉) 0.5 g,用玻璃棒不断搅拌15 min。取出冷却后离心分离,将浸提液转入250 mL容量瓶中,如此重复2~3次,再用1 mol/L NaCl溶液按上述同样步骤洗涤离心管中样品1次,洗液转入同一容量瓶中,定容后储存于10 mL离心管中,采用AAS测定铁的含量。2) 非晶型氧化铁的测定采用草酸铵法提取:称取过0.25 mm筛风干土样0.5 g于50 mL离心管中,按土液比1:50加入0.2 mol/L草酸铵溶液25 mL,加塞后装入里红外黑的双层布袋遮光放入摇床震荡2 h后立即离心分离(4000 r/min),浸提液储存于10 mL离心管中,用AAS测定铁的含量。3) 络合态氧化铁的测定采用焦磷酸钠提取:称取过0.25 mm筛风干土样2 g于250 mL锥形瓶中,按土液比1:20加入焦磷酸钠溶液,震荡2 h后立即离心分离(4000 r/min),浸提液储存于10 mL离心管中,用AAS测定铁的含量。铝氧化物提取与测定的方法与铁氧化物一致。

2.3.2. 腐殖质和结合形态有机碳的测定

土壤与团聚体有机质密度分组参照Golchin等(1994)的方法,即将土壤有机碳分为游离态轻组、闭蓄态轻组和重组。具体方法为:1) 称10.0 g土样装入已称重的100 mL离心管中,加入50 mL NaI (1.8 g/mL)溶液,用手轻轻摇动,静置室温过夜。次日在转速为3500 rpm,离心15 min,将溶液倒出过滤,滤液回收再用。再向离心管中加入50 mL NaI溶液,摇动、离心、过滤,重复2次。留在滤膜上的物质用0.01 mol/L CaCl2溶液和蒸馏水100 mL洗涤,然后转移至50 mL烧杯中,冻干、称重,这一组分为游离态轻组;2) 离心管内沉淀继续加50 mL NaI溶液,摇动后,超声5 min。离心、过滤同上,并重复2次。滤膜上的物质经洗涤后转移至烧杯中,冻干、称重,这一组分为闭蓄态轻组;3) 离心管内沉淀加50 mL蒸馏水,振荡20 min,离心20 min,管内沉淀用95%乙醇反复洗涤至无色,冻干、称重,这一组分为重组。以上组分用玛瑙研钵研磨,过0.25 mm筛,碳含量采用重铬酸钾氧化法测定。

2.3.3. 土壤多糖的测定

土壤六碳糖含量用蒽酮法测定:置硬质试管于试管架上,准确吸取10 mL蒽酮试剂,移入各试管中。置此试管架于冷水浴中,再用吸管加入经处理后的水解液5 mL,用带玻璃球的玻璃棒搅匀后,将试管移在铁丝篓中置于沸水浴中加热10 min,取出,立即放在冷水中冷却。在显色后半小时到4小时内,在分光光度计(波长625毫微米)上比色。

标准曲线:将葡萄糖标准液稀释成5,10,15,20,25 ug/mL,按上述方法显色,比色。以蒽酮试剂加5 mL蒸馏水,同样显色后作为空白。绘制标准曲线。

土壤五碳糖含量用草酸–苯胺法测定:吸取经处理后的水解液2 mL,置于刻度是10 mL的试管中,准确加入6 mL苯胺试剂,混合均与后,放置在暗室中,20~24小时后,在分光光度计上(波长470毫微米)比色。

每次测定时,将木糖标准液稀释成10,20,30,40,50,60 ug/mL,按上述方法同时显色测定其透光度。用试剂加蒸馏水为空白,绘制标准曲线。

3. 结果与分析

3.1. 不同秸秆还田模式对土壤中多糖和铁铝氧化物的影响研究

表1表明,相比CK处理,施肥和秸秆还田均增加了土壤中五碳糖和六碳糖的含量。其中,NP + 1/3S处理五碳糖增幅最大,相比CK增加了46.5%,NP、NP + 1/3S、NP + 2/3S六碳糖增幅最大,相比CK分别增加为 30.2%、30.2%、31.3%;各处理游离态氧化铁含量相比CK均显著增加,其中NP + 1/3S较CK增加29.1%,而非晶型氧化铁以及络合态氧化铁各处理间均无显著变化;各处理中游离态铝的含量均较CK处理显著增加,且NP + 1/3S处理增幅最大,为3.9%,非晶型氧化铝的含量施肥处理较CK无显著变化,但秸秆还田处理均增加了其含量,NP + 1/3S增幅较CK增加17.9%,增加值最大,各处理间络合态氧化铝含量变化幅度较小,仅NP + 2/3S处理差异显著,较CK增加33.3%,综合来看,NP + 1/3S均有利于多糖的积累以及团聚体中铁铝氧化物的形成,因此,该处理有利于土壤中团聚体的稳定。

Table 1. Contents of polysaccharides and iron and aluminum oxides in soil under different straw returning patterns

表1. 不同秸秆还田模式下土壤中多糖和铁铝氧化物含量

3.2. 不同秸秆还田模式对土壤中有机碳结合形态的影响研究

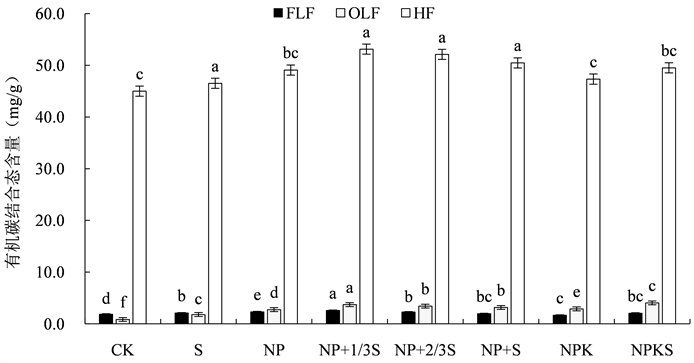

图1中,有机碳的主要结合形态为闭蓄态重组,各处理相比CK的含量均有增加,且NP + 1/3S增幅最大,为14.7%,其次为NP + 2/3S、NP + S,单施无机肥处理NP、NPK虽略有增加,但差异不显著;有机碳游离态轻组含量和有机碳闭蓄态轻组含量形态占比较小,且游离态轻组有利于土壤质量的提升。图1中,相比CK,游离态轻组含量均显著增加,其中NP + 1/3S增幅最大,为38.7%,其次为NP + 2/3S、NP处理,同时,NP + 1/3S处理的有机碳闭蓄态轻组含量值最高,其次为两种肥料和秸秆混合处理(NP + 2/3S、NP + S),综合来看,NP + 1/3S更有利于土壤质量提升。

Figure 1. Distribution characteristics of organic carbon binding state in soil under different straw returning modes

图1. 不同秸秆还田模式下土壤中有机碳结合态分布特征

4. 结论

相比CK处理,施肥和秸秆还田均增加了土壤中五碳糖和六碳糖的含量。其中,NP + 1/3S处理相比CK五碳糖含量增加了46.5%,六碳糖含量增加了30.2%,同时游离态氧化铁、游离态氧化铝含量相比CK分别增加29.1%、3.9%,有利于土壤中团聚体的稳定。有机碳的主要结合形态为闭蓄态重组,且各种形态中NP + 1/3S增幅较CK最大,更有利于土壤质量提升。因此,在小麦–玉米轮作中建议采用NP + 1/3秸秆还田模式进行种植更有利于胶结物质形成,促进土壤团聚体稳定。

基金项目

陕西省土地工程建设集团内部科研项目(DJNY2021-20)。