1. 引言

徐宿弧形构造带,最早也称为徐–淮推覆体,被认为是一个褶皱、冲断–推覆的多期变形产物 [1] [2]。有人将徐宿弧形构造带作为一个大型复式半背斜的实例,并指出它与郯庐断裂带在印支期的活动有关 [3]。随着研究的深入,有学者将徐宿弧形构造带划分为后部拉伸带、中部推覆带和前缘逆冲带,认为其是一个弧形推覆断裂带,是重力作用下盖层沿基底滑脱而形成,形成于印支期,燕山运动使其复杂化 [4] [5]。也有学者将其形成机制描述为以郯庐断裂为边界,大致在二叠纪晚期一三叠纪,徐宿地区盖层的前陆盆地部分从南东向北西发生拆离、滑移并推覆 [6] [7],并在中生代早期经历了快速剥蚀 [8]。

王桂梁等进一步明确了徐宿弧形构造带的范围,认为其整体是一个向西突出的弧形构造,从其东侧部分观察也属于双重构造的样式,西侧的前缘表现为叠瓦扇的样式,对其形成机制的解释为早期后缘推覆、前缘重力扩展、滑脱;晚期为从东向西的推覆 [9] [10]。一些针对徐宿弧形构造带的后续研究,基本上是建立在以上研究成果基础上的延伸认识 [11] [12]。

构造变形和断层破裂方式、以及板块运动的力源,对中国大陆现代构造应力场都有重要影响,以至于其具有明显的分区性 [13]。徐宿弧形构造带以其构造的特殊性,其应力场的分布也应具有自身的特点。构造应力场的恢复就是确定最大主应力(σ1)、中间主应力(σ2)和最小主应力(σ3)空间方位的过程,从构造地质学的力学原理可知,共轭剪节理的锐角平分线为最大主应力轴,钝角平分线则是最小主应力轴,以观测点的共轭剪节理产状为基础,依据该原理并结合赤平投影方法求得该点的主应力方位,通过一系列观测点的主应力方位即可绘制应力场网络 [14]。

前人针对徐宿弧形构造带的整体特征与变形规律已经有了较为深刻的认识,但局部地段构造应力场的发育特点及规律仍有必要进一步研究和认识。徐州城区及周边发育的一系列低山丘陵大致呈NE-SW向延伸,这些低山在历史上形成了数量众多的采石矿点,地形地貌破坏严重,对本区的构造应力场研究尚未见报道。本文通过对研究区山体中节理的测量、统计与分析,阐明了研究区的节理发育特征,恢复了构造应力场,对于加深对徐宿弧形构造的认识,以及对研究区生态修复中地质灾害的治理,均有一定意义。

2. 地质背景

Figure 1. Topographic and geological map and joint rose map of the study area

图1. 研究区地形地质简图及节理玫瑰花图

徐州城区及周边处于徐宿弧形构造带偏北地段,属于靠近前缘的滑脱、推覆部位。区内地层有前寒武纪青白口系和震旦系,早古生代寒武系和奥陶系下–中统,晚古生代石炭系上统和二叠系等。区内构造框架为——NE-SW走向的复背斜,核部为Qn-Z,两翼依次为Є-O和C-P,并表现为交替的次级背向斜构造。区内较大的断层为大致沿废黄河延伸的3条断层组成的废黄河断裂带,根据资料该断裂带具有走滑性质,其他断层多为与褶皱轴向近平行的压性断层,或与褶皱走向近垂直的张性断层。南部班井村一带岩浆侵入体发育(图1)。

3. 研究区节理发育特征及意义

本次研究在城区及周边范围内,自北向南、自西向东调查了楚王山、九里山、无名山、望城岗、拖龙山和女峨山等6处废弃采石场或工程建设场地,并在新鲜岩石露头测量了累计357组节理产状数据(图2)。

区内山体观测点的地层走向一般为NE-SW,与褶皱轴向近似一致,倾向或NW、或SE,倾角一般大于40˚,甚至近直立,反映出褶皱作用较强。观测点露头处的节理均很发育,走向以NE向和NW向为主,NEE向、NWW向及其他方位的走向也有发育(图1)。

目前随着社会经济建设的发展,普遍要求对废弃矿山、采石场等场地开展生态修复,消除这些场地的地质灾害、环境污染,恢复自然生态环境。研究区普遍存在废弃的露天采场、宕口,随着城市建设的发展,这些采场和宕口已经进入了城市圈,不仅造成了视觉污染,更是浪费了土地资源,甚至成为了粉尘的发源地,给城市环境带来了诸多危害。对这些场地进行生态修复治理过程中,首先应消除其地质灾害,而其常见的地质灾害类型为崩塌灾害,形成崩塌灾害的原因就在于存在高陡边坡和发育大量的节理,因此,对研究区开展节理的地质调查与研究,对于当下与未来研究区的地质灾害治理与废弃采场生态修复,具有指导意义。

(a) 楚王山观测点(J1) (b) 女娥山观测点(J6)

(a) 楚王山观测点(J1) (b) 女娥山观测点(J6)

Figure 2. Field observation site of joint

图2. 野外节理观测点

4. 研究区构造应力场

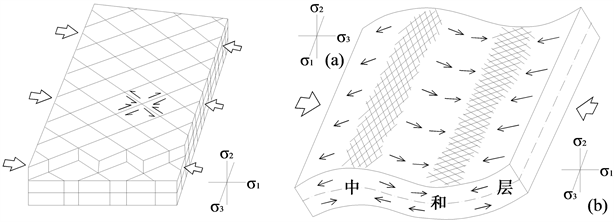

岩层节理是构造应力的产物,一般的,剪节理(尤其是X共轭剪节理)与最大主应力轴向斜交,共轭剪裂角一般为锐角,而平行于最大主应力轴向也容易发育张节理。岩层中的初始节理是受最初的构造应力作用、且褶皱和断层尚未形成时的产物,如今我们看到的节理,既有初始节理,也有后期构造变形产生的节理,具有多期性,可以通过节理统计、分期配套等分析,恢复最初的构造应力场(图3)。无论是依据其构造变形机理,还是前人的研究成果,徐宿弧形构造带中的挤压应力方位总体上为NW-SE和NWW-SEE,但对于研究区的范围而言,尚需要根据实际测量结果分析其局部的应力场特征。

(a) 早期形成的平面节理系 (b) 晚期形成的平面节理系

(a) 早期形成的平面节理系 (b) 晚期形成的平面节理系

Figure 3. Plane conjugate shear joint system [15]

图3. 共轭的平面剪节理系 [15]

4.1. 主应力恢复

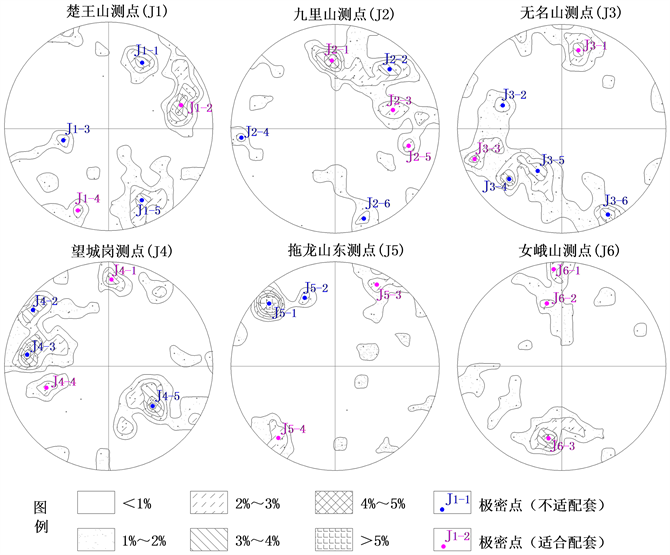

根据赤平投影原理将所观测的节理法线产状数据进行统计,利用施密特网绘制节理密度图,可以得到若干节理的极密点(图4),这些极密点代表了观测点所发育的优势节理,并可在图上读出其方位(表1,旋转前节理产状)。

Figure 4. Joint density map of each observation spot

图4. 各观测点节理密度图

Table 1. Occurrence before and after rotation of extremely dense joints at each observation spot

表1. 各观测点配套的极密点节理旋转前后产状

图中的极密点包含了早期的初始节理,但是其产状已经随着岩层的褶皱变形产生了旋转,也就是说,我们现在观测到的节理产状,并非是其形成时的初始产状,而是随着岩层的倾斜而旋转后的产状(图2、图3),因此,为了获得岩层水平状态时的初始节理产状,就必须将倾斜的岩层恢复到水平状态,同时将岩层中的节理伴随着岩层恢复水平而旋转,旋转后的节理产状,就是岩层水平状态下的节理产状,这个过程可以通过赤平投影原理实现(表1,旋转后节理产状)。

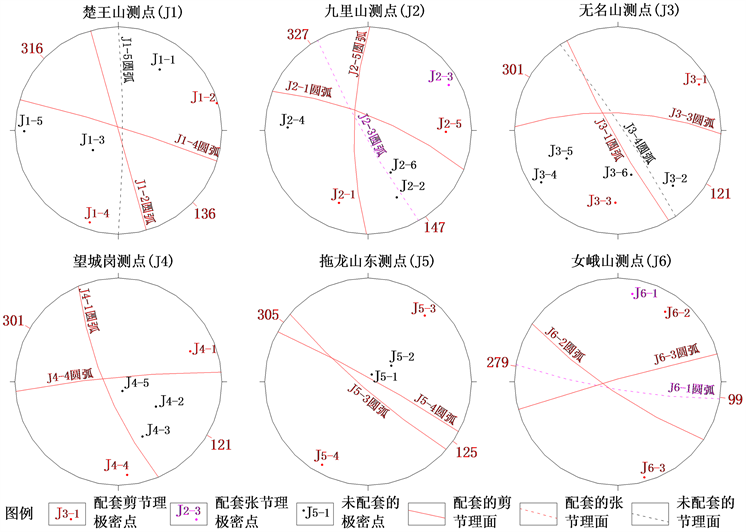

经过旋转操作后,可以看到有些节理呈现近直立的状态,而有些节理则不是。如图3所示,早期岩层水平状态时,在构造应力作用下形成的X型剪节理就是近直立的,因此,旋转后近直立的节理,就可能是早期形成的初始节理,对这样的节理组进行配套组合,就可解析得到当时的最大主应力方位(图5,表1)。运用吴氏网可以进行节理的旋转操作,结果图中的“点”是节理面法线的赤平投影,“圆弧”是节理面的赤平投影,当节理面垂直时,该圆弧线就经过圆心而表现为直线(图5)。

1) 楚王山测点(J1):有J1-2、J1-4和J1-5三组节理旋转后为近垂直的产状,因J1-2、J1-4的夹角近60˚,更符合岩体剪切破坏的共轭剪裂角经验值,故认为该两组节理为初始节理,并据此计算得到该观测点的最大主应力方位为316˚ (或136˚)。

2) 九里山测点(J2):有J2-1和J2-5两组节理旋转后为近垂直的产状,该两组节理鉴定为初始节理,计算得到该观测点的最大主应力方位为327˚ (或147˚)。另外,节理J2-3近似就是J2-1和J2-5节理组的夹角平分线,鉴定其为平行于最大主应力方位的张节理组。

3) 无名山测点(J3):有J3-1、J3-3和J3-4三组节理旋转后为近垂直的产状,其中J3-1和J3-4两组节理复平旋转后均为近直立,且方位较接近,理论上这两组任选一组与J3-3节理配套均可,最后认定J3-1、J3-3两组节理为初始节理,计算得到该观测点的最大主应力方位为301˚ (或121˚)。

4) 望城岗测点(J4):仅有J4-1和J4-4两组节理旋转后为近垂直的产状,该两组节理鉴定为初始节理,计算得到该观测点的最大主应力方位为301˚ (或121˚)。

5) 拖龙山东测点(J5):有J5-3和J5-4两组节理旋转后为近垂直的产状,该两组节理夹角很小,仅有10˚,鉴定其为与最大主应力方位近似平行的张节理组,取其方位的均值作为最大主应力方位,为305˚ (或125˚)。

6) 女娥山测点(J6):有J6-2和J6-3两组节理旋转后为近垂直的产状,该两组节理鉴定为初始节理,计算得到该观测点的最大主应力方位为279˚ (或99˚)。另外,节理J6-1近似是J6-2和J6-3节理组的夹角平分线,鉴定其为平行于最大主应力方位的张节理组。

Figure 5. The maximum principal stress recovery at each observation spot

图5. 各观测点最大主应力恢复

4.2. 构造应力场分布及讨论

根据以上主应力恢复的结果,将各初始节理投影图置于平面图中,以观测点所在位置的最大主应力方位作为控制点,可以绘制出研究区的构造应力场迹线(图6)。

从构造应力场迹线图可以看出,研究区的最大主应力总体上为NW-SE向,大约以高家营–杏山子–夹河寨为界线,以北区块的最大主应力迹线向NNW向偏转,以南则逐渐向NWW向偏转,相应的,最小主应力迹线方位自北向南为NE-NEE向过渡为NNE向。

从研究区东部邻区的地层分布看,赵圩子–大龙口水库一线向东分布有上侏罗统和白垩系,三叠系和下–中侏罗统缺失,其中的下白垩统是以安山岩为主的喷出岩及火山碎屑岩,结合区域构造背景,可以推定:印支运动–早燕山运动形成了研究区的构造框架,初始节理系形成于印支运动的可能性较大,早燕山运动导致一系列弧形褶皱的形成,并伴生与褶皱轴平行或垂直的断层系,后期的晚燕山运动及喜马拉雅运动又进一步改造了前期的构造,使之复杂化。

Figure 6. Tectonic stress field in the study area

图6. 研究区构造应力场

5. 结论

本文通过研究区节理观测与分析,对徐宿弧形构造带在徐州城区及周边的构造应力场特征取得了初步认识,细化了对徐宿弧形构造带应力场的研究,对于研究区的地质灾害防治也有一定的参考意义,主要体现在以下几个方面:

1) 研究区山体部位显示区内褶皱作用较强,褶皱轴向一般为NE-SW,节理很发育,走向以NE向和NW向为主,其他方位的走向也有发育,山体节理系的调查与研究对于研究区废弃采场与宕口的崩塌地质灾害治理及生态修复具有一定意义。

2) 研究区的最大主应力总体上为NW-SE向,北区的最大主应力迹线向NNW向偏转,南区则逐渐向NWW向偏转,最小主应力迹线方位自北向南为NE-NEE向过渡为NNE向。

3) 结合邻区地层和区域构造背景,认为研究区初始节理系形成于印支运动的可能性较大,早燕山运动导致一系列弧形褶皱的形成,并伴生与褶皱轴平行或垂直的断层系,后期的晚燕山运动及喜马拉雅运动又进一步改造了前期的构造,使之复杂化。

基金项目

徐州中矿岩土技术股份有限公司“高陡岩质边坡客土喷播及植生孔生态修复技术研究(RD202103)”项目资助。

NOTES

*通讯作者。