1. 问题提出

移动互联网技术、自媒体手机软件的迅速发展使信息的可接触性大大增加,为当代大学生提供了巨量网络碎片化信息资源,极大便利了高校学生的学习。加之受新冠疫情影响,在线学习早已成为大学生学习方式的重要组成部分,教学模式也由传统的集中教室学习向网络碎片化学习转变。认知心理学家哈伯特·西蒙认为:“信息需要消耗信息接受者的注意力,过量的信息将会导致注意力的贫乏”(李志昌,1998;史佩瑶,2019),大学生群体有限的认知负荷与无限的信息量之间必然存在冲突。因而在网络碎片化学习中,大学生会出现注意力失焦问题。

注意力是一切活动的开始,并贯彻始终,并对学习者的学习效果产生直接影响。注意力在网络碎片化学习中将对学习效果产生更加突出的影响,表现为学习者受到与当前学习无关的信息干扰,导致学习持续性减弱,学习满意度降低(冯晴,2017;何善亮,2017;胡姣等,2019)。探究大学生在网络碎片化学习中注意力失焦的机制以及影响因素,才能更充分利用网络碎片化学习方式、提升大学生群体学业满意度(奚露蕾,刘廷乾,2017)。本研究通过扎根理论对大学生网络碎片化学习中注意力失焦现象进行归因分析,通过探究在网络碎片化学习中注意力失焦现象出现的原因,提出提升在网络碎片化学习中学习成效的对策。

“碎片化”最初是一种社会转型描述,意指从现代社会向后现代社会转变,指完整的东西被打碎之后产生的一些零碎的片段,这些片段具有零散性、解构性、非线性等特点(朱晓敏,常海洋,2018)。作为一种新型学习方式,碎片化学习开始于信息碎片化,衍生出事件碎片化、知识碎片化、空间碎片化、媒体碎片化与关系碎片化等(祝智庭,2012)。张克永等(2015)将网络碎片化学习的概念界定为:学习者在日常中借助任意媒体对网络信息进行随心、随时、随地片段式学习的一种学习方式,是一种利用碎片化时间学习碎片化内容的学习方式。王竹立(2016)通过学习类型的分类将碎片化学习定义为学习者利用碎片化时间、碎片化媒体、碎片化资源进行的一种日常的、无主体的、无计划的、具有一定随意性的非正式学习方式。

通过文献分析,本研究认为:网络碎片化学习是一种学习者借助互联网及移动终端,利用碎片化时间进行搜集、浏览、存储、加工碎片化知识的学习方式。并将网络碎片化学习特征归纳为四点:1) 学习时间上的不确定性。网络碎片化学习与系统学习不同之处就在于它的个性化、零散化、差异化,相应地,学习时间很难固定,因而具有不确定性(马兰,谢媛,2021;王绍臻,江春如,2020)。2) 学习内容上的不完整性。如今,在“互联网+”背景之下,人们对快餐式学习习以为常,大量的学习内容被切割为离散、非线性、独立的碎片(马兰,谢媛,2021;王绍臻,江春如,2020)。3) 学习媒体工具的多样性(贾娟,2019;Pierre-Antoine Cinquin, Pascal Guitton, & Hélène Sauzéon, 2019)。如今微博、微信、微视频等获取知识的媒体平台迅猛发展,为网络碎片化学习提供了必要的支持。4) 学习行为的间断性(周靖怡,何济玲,2021)。网络碎片化学习中学习者可以突破时空限制,借助多种平台进行主动学习,自主安排学习行为,可以随时开始随时中断学习行为。

我国最早对注意力失焦的研究始于2015年,学者曹培杰对数字化学习中注意力失焦进行对策研究及原因分析,在这之后针对注意力失焦的研究包括小学课堂、中学课堂、高校课堂(王绍臻,江春如,2020;肖潇,2019;杨娅岚等,2020)。自2020年新冠肺炎疫情出现并蔓延,随之而来的是线上教学的普及化,针对注意力失焦的研究拓展到了居家学习以及在线学习。注意力失焦是指学习者在碎片化学习过程中,受到与学习无关因素的干扰或由于自身原因,无法专注在一件事上,注意力不自觉地被与学习无关的事情干扰,从而停止学习的一种行为表现(张佳捷等,2021)。

注意力失焦的影响因素,刘君玲等(2019)认为情感作为非认知因素,会影响学习者协作问题解决的注意力、思维方式以及行为决策。有学者认为个体在积极情绪下有更大的注意范围,表现出更大的注意灵活性(蒋军等,2011)。因为积极情绪可提升个体对与周围环境的兴趣,促使他们更积极地探索事物,并采取灵活的认知加工策略。郭梅华和张灵聪(2009)调查发现,学习自控力能够显著影响注意力的稳定状态。曹培杰(2015)经过对数字化学习中注意力行为的原因分析得出学习专注、自我监控和计划以及互联网娱乐偏好是影响注意力的重要因素。

因此,本研究在以往研究的基础上,以在校大学生最为常见的网络碎片化学习为切入点,探析在校大学生注意力失焦状况,梳理、归纳大学生网络碎片化学习中注意力失焦的影响因素,并给出应对策略。

2. 研究设计

2.1. 研究方法及工具

鉴于研究内容的情境性和敏感性特点,本研究选用扎根理论的方法,期望更深入地阐释大学生在网络碎片化学习中注意力失焦行为产生的实际情况及影响因素。研究采用深度访谈的方法,由于新冠疫情以及地域限制问题,以1对1腾讯会议远程视频方式进行。在访谈开始前向所有受访者介绍网络碎片化学习、注意力失焦及其行为表现,目的在于确保受访者对网络碎片化学习中注意力失焦行为有相关认识,可以据此回顾自己的相关经历,最终确保访谈真实有效。按半结构化访谈提纲开展开放性提问,在受访对象身心舒适的状态下开展访谈,受访者根据自己真实经历表达自己真实意愿,每次访谈时间约为30分钟。基于扎根理论的基本原则,借助质性分析工具NVivo12对原始资料进行三级编码。

2.2. 研究对象及样本

本研究将大学生作为研究对象,通过微博、超话、微信等大学生经常使用的社交APP广泛招募潜在受访者,并结合“滚雪球”方式,通过同伴介绍来接触受访者,以此建立平等的访谈关系。受访者经过严格筛选,筛选标准为:必须有网络碎片化学习经历、在网络碎片化学习中出现过注意力失焦。最终选取不同类型高校的8名在校大学生进行深度访谈,并确保受访者自愿接受访谈过程全程录音。受访者的基本信息分布情况,见表1。

Table 1. Statistical table of the distribution of the samples surveyed

表1. 受访样本分布情况统计表

2.3. 研究过程

访谈结束后,整理转录访谈笔记以及访谈录音,将访谈录音中与本次研究有关的内容逐字逐句整理到Word中,最终获得访谈文本8份,共计3.7万多字。然后将数据导入Nvivo12软件,进行人工编码,在此基础上进行归因分析。

2.3.1. 预访谈

正式访谈之前,从招募到的潜在受访者中挑选一位作为预访谈对象,以测试此次研究设计的访谈结构,验证研究结构是否真正适用于预设研究,也可以在这个过程中分清计划要用的访谈技巧是支持研究目的还是偏离了研究目的。根据预访谈中出现的问题,对访谈提纲进行相应修改与完善,用于正式访谈。

2.3.2. 正式访谈

研究采用半结构化访谈,借助腾讯会议开展1对1远程视频。在访谈开始前向所有受访者介绍网络碎片化学习、注意力失焦及其行为表现。

访谈提纲设计主要集中在四个问题,包括:“请尽可能详细描述下你利用碎片化时间进行网络学习的一个情境。”“在你提到的那个学习情境中,发生哪些让你不小心转换注意力,结束学习的事情?”“麻烦你举两段注意力最集中以及注意力最不集中的网络碎片化学习经历。”“你认为其他同学在利用网络进行碎片化学习时会出现注意力不集中的情况吗?如果有,你觉得是什么原因导致的呢?”在问及影响因素的问题上,侧重从内外部两个维度补充提问。

据访谈提纲与受访者深入交谈。既要求受访者对其网络碎片化学习中注意力失焦的学习经历进行细致描述,又据其回答进行适当追问与探寻,且访谈过程全程录音。

2.3.3. 三级编码

访谈结束后,对原始访谈资料转录、整理,再将访谈资料导入NVivo12软件进行自下而上的三级编码。

首先,进行开放式编码。对原始资料初步整理与分析,赋予原始语句概念类属。全面细致地分析整理,尽可能使用访谈者原始语句作为概念归类基础。经过对原始资料的筛选与分析,最终获得131个概念和17个范畴,见表2。

Table 2. Open coding categorization process

表2. 开放式编码范畴化过程

其次,进行主轴式编码。开放式编码后得出的17个范畴是互相孤立的,因而需要关联各范畴。本研究通过分析各范畴的内在关系,进行主轴式编码,共得到7个关系类别和4个核心类属,见表3。

Table 3. Spindle coding association category process

表3. 主轴式编码关联范畴过程

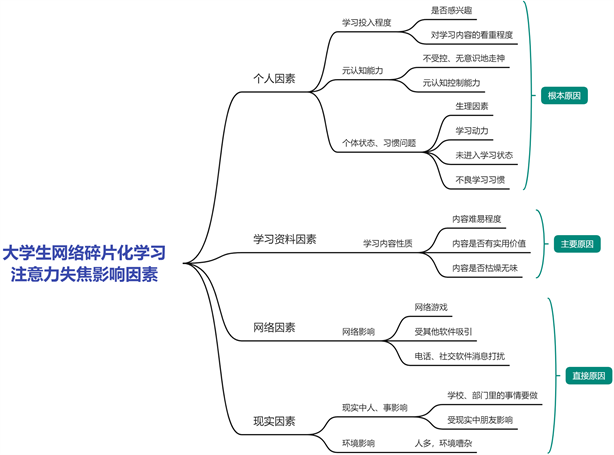

最后,进行选择性编码。在所有已发现的概念类属中系统分析后选择出“核心类属”,核心类属处在所有类属的中心地位,频繁出现在资料中的类属。经过分析7个轴心编码的关系类别后,得到4个核心类属,个人因素、网络因素、现实因素以及学习资料因素,见表3。基于4个核心类属和7个关系类别,以及各范畴间的影响关系,构建大学生网络碎片化学习中注意力失焦影响因素模型,见图1。

Figure 1. A factor influencing the loss of focus of college students in online fragmented learning

图1. 大学生网络碎片化学习注意力失焦影响因素模型

3. 结果与分析

3.1. 大学生网络碎片化学习中注意力失焦的归因分析

3.1.1. 网络及现实因素是大学生网络碎片化学习中注意力失焦的直接原因

对原始资料的分析发现,25%受访大学生表示自己会禁不住朋友邀请打游戏,“会忍不住玩游戏”“朋友喊我上号”;受其他软件吸引这一方面,75%受访大学生表示会在碎片化学习中“突然想看看淘宝买的东西到哪了”“想看下发的说说有没有人点赞”“单纯想点一下手机各个软件”等;8名受访大学生都表示自己在网络碎片化学习中会受电话、社交软件消息打扰而出现注意力失焦问题,“别人突然发信息就干扰到了”“如果有人找我聊天我就切过去了”等。网络游戏的诱惑、其他软件的吸引以及社交软件消息的打扰都会直接影响大学生网络碎片化学习的学习质量,学习者极易受互联网诱惑而暂停或中断学习。

75%的受访大学生表示自己在网络碎片化学习中经常被学校、部门里临时通知的事情打断,“部门突然有事情需要我去处理”“突然有部门里的工作要去做也推脱不掉”等;受现实中身边朋友影响主要是指一起学习的朋友干扰或是在宿舍学习中受室友的影响,87.5%的受访大学生表示会在学习时受身边人干扰,“被宿舍里爱玩的室友打断”“室友的一些举动会打扰到,说了句有趣的话,会放下学习转头去听”等;8名受访者均表示在安静环境中学习会减少失焦的可能性,更加投入在学习内容中,而环境嘈杂以及人比较多的环境下,非常难以集中注意力,“人比较多的地方即便没有嘈杂的声音也会被别人稍微的干扰一下”“坐公交车的时候会被来回上下车的人影响到”。这表明,受网络碎片化学习本身学习时间不确定性、学习内容不完整性等特点的影响,大学生在进行网络碎片化学习时极易受现实中人、事以及环境的影响,产生注意力失焦问题。

3.1.2. 学习资料因素是出现注意力失焦的主要原因

通过对原始资料的分析发现,学习资料的难易程度、实用性、趣味性会影响大学生网络碎片化学习的兴趣、积极性及主动性,并继而影响学习的持续性。50%的受访者表示自己在网络碎片化学习中出现注意力失焦,有时是因为学习内容难度太大,理解起来困难,“讲的内容听不懂就不想听了”“视频编辑也挺难的,自己学不进去的时候就不看了”;25%的受访者表示,如果所看内容枯燥无味,就很易出现注意力失焦,“我看不进去,很大程度上是因为学习资料对我来说太枯燥了”;62.5%的受访者称自己出现注意力失焦也与所看内容没有实用价值有关,“有所需才有所学”“感觉没什么用处,没有实用价值的知识我就不太专注地去看了”。与正式学习的知识不同,碎片化学习的知识间是零散的,网络学习资料在呈现时如果过于冗杂、凌乱,枯燥无味且体系结构混乱,都会无形中加重学习者的学习负担,最终导致学习缺乏思考。另外,由于网络碎片化学习承载体为网络媒体,因而学习软件的流畅性与界面的舒适性都会对学习者的学习专注度产生隐性影响。

3.1.3. 个人因素是大学生网络碎片化学习注意力失焦的根本原因

分析原始资料后得出,大学生在网络碎片化学习中出现注意力失焦问题根本在于学习者自身。在学习投入上,所有受访大学生都表示针对感兴趣的、自己认为重要的学习内容就不会或较少会出现注意力失焦,“做喜欢的事情时不会被人打断会提前屏蔽掉”“看的内容不是自己感兴趣的就很容易跑神”“当时学的时候并不是很看重这个内容就很容易被其他吸引”等。在元认知能力这方面,75%的受访大学生表示在网络碎片化学习中会经常出现不受控无意识地走神,“背单词背五六分钟思绪很自然地飘走了”“思想意识不自觉地去想别的事情”等;62.5%的受访大学生表示自己出现注意力失焦与个人自控力、恒心定力以及意志力等元认知控制能力有关,“如果我的意志力再坚定一点就不会被影响了”等。在个人状态习惯问题上,37.5%受访大学生回忆自己出现注意力失焦是由于犯困、疲劳;62.5%受访大学生表示自己在网络碎片化学习中出现注意力失焦是由于自己缺乏学习动力,“压根不想干这个事情”“有时候就是不想看、不想学”;25%受访者在学习过程中不能全身心投入是由于进入学习状态需要一定缓冲时间,而网络碎片化学习时间一般较短,所以效果并不好;另外,25%受访大学生强调自己出现注意力失焦是由于自己长期养成的不能全身心投入学习的不良习惯。

3.2. 大学生网络碎片化学习中注意力失焦的原因模型

从编码结果及图1可知,大学生网络碎片化学习中注意力失焦的影响因素分为个人因素、学习资料因素、网络因素以及现实因素。

3.2.1. 个人因素

多数受访者强调,个人因素是引发他们网络碎片化学习中注意力失焦的内在主要因素,集中表现在学习投入程度、元认知能力以及个人状态习惯问题三个方面。

在学习投入程度方面,人对感兴趣、认为重要的事物表现出极强积极性,并产生某种积极情绪体验,相反,人们对不感兴趣、认为不重要的事物表现出较大消极性,产生某种消极情绪体验。大学生在进行网络碎片化学习时,兴趣以及对学习内容的看重程度往往是驱使学习行为的首要动机。全部受访者表示通常会更加关注与自己兴趣相投的学习内容,而对自己兴趣范围之外的内容提不起精神,极易出现厌倦、疲惫的学习状态,并快速结束学习。学习者面对自己认为不重要的学习内容时,他们很难从学习活动中感受到学习的乐趣,学习往往就因此变为一门“苦差事”,因此学习者的学习积极性、主动性大幅降低,在这种情况下意志力也会相应减弱,很难将意志力集中在学习内容上,一旦出现其他干扰性的无关信息,注意力就难以集中并很难恢复。在元认知能力方面,元认知本质上是对认知的认知,是个体对自己认知过程的自我觉察、自我反省、自我评价与自我调节,对学习有着重要的影响。元认知能力不足的大学生在进行网络碎片化学习时,不能很好地进行管理、监控和调节网络碎片化学习过程,很容易就出现注意力控制能力减弱的情况,进而导致注意力失焦。在个人状态习惯问题方面,犯困、疲倦等生理因素会影响大学生在网络碎片化学习中的注意力集中情况,但究其本质还是他们对于所学内容的学习动力不足。大学生大多是受学校、家庭、他人等外部压力而产生学习行为,这种网络碎片化学习往往是被迫开展的,进而缺乏学习热情与动力,在学习过程中极易发生注意力涣散、转移以及失焦的情况。存在“进入学习状态需要一定的缓冲时间”问题的大学生本质上是因为没有养成良好学习习惯,包括:按计划学习;专时专用、讲求效益;自学;合理把握学习过程等。即便是网络碎片化学习,学生也应该有一个大致的学习计划,并按计划执行,计划可以根据实际情况做调整,但切记不可放弃。而大学生群体由于经过学习压力较大的高中阶段,对学习往往会产生严重的懈怠感,学习缺乏计划性、专时专用性、效益性。长期保持不良学习习惯,大学生的学习注意力就难以集中,不论是在系统性学习还是在碎片化学习中,都很难保持专注。

3.2.2. 学习资料因素

学习资料对于大学生学习的影响主要表现在学习内容难易程度、内容是否有实用价值以及内容是否枯燥无味三个方面。网络碎片化学习内容质量直接影响大学生学习情绪及兴趣,进而诱发大学生出现注意力失焦。资源内容质量太低、难度太大、枯燥乏味等都会引起学习者的消极学习情绪,降低学习兴趣。

3.2.3. 网络因素

互联网是大学生网络碎片化学习的途径与平台,但在学习过程中,大学生也面临着互联网的诸多诱惑,势必会对注意力产生消极影响。研究结果表明,网络因素是大学生网络碎片化学习中出现注意力失焦的主要因素,表现在网络游戏影响、受其他软件吸引以及电话社交软件消息打扰三个方面。无线网络以及手机、平板移动设备的广泛普及,虽然一定程度上丰富了大学生的学习方式,方便了自主学习,但同时也带来了极大的诱惑。移动终端App越来越丰富,各类资源越来越畅通,这都为进行网络碎片化学习的大学生造成极强的吸引,他们很难像在传统课堂中学习那样保持长久的学习与思考,注意力会轻易被其他App、其他资源吸引走,进而中断学习。

3.2.4. 现实因素

现实因素主要体现在学校、部门里的事情要做、受身边朋友影响以及环境影响三个方面。其中,学习氛围、环境嘈杂程度是造成网络碎片化学习中大学生注意力失焦的主要因素。网络碎片化学习基本特征包括物理学习环境多变,这也易导致学习过程中注意力中断。网络碎片化学习由于其学习空间、时间的多样性,学习者也极易在场景、时间的转换中丢失部分注意力,并且很多情况下学习的外在环境并不是非常安静的。另外,大学校园中,有着多种多样的学生部门、学生团体,这些部门、团体乃至各个学院都经常会在课余时间开展各种活动,往往会与大学生网络碎片化学习时间相冲突,进而诱发注意力失焦。

4. 研究结论

4.1. 结论与建议

本研究通过分析真实访谈资料,探讨了大学生网络碎片化学习中注意力失焦的原因。研究发现,内外部四个因素共同影响大学生网络碎片化学习中的注意力,网络以及现实因素为直接原因,学习资料因素是主要原因,而个人因素则是大学生网络碎片化学习注意力失焦的根本原因。根据以上研究结论,对大学生网络碎片化学习中提高注意力以及优化学习效果提出以下几点建议。

第一,提高大学生在线学习的自我调控能力。网络碎片化学习不同于系统学习,是一种学习程度较浅且非强制性的学习,因此更需要学生自己的主动性以及自我调节与监控能力,而大多数大学生在网络碎片化学习中的自我调节与监控能力较差,因而经常出现注意力失焦。要提高大学生网络碎片化学习的学习效果,根本在于提高大学生在线学习时的自我调控能力。增强他们对学习内容的看重程度,改善不良的学习习惯,调整学习状态,提升元认知控制能力。

第二,提升网络学习资源的质量及趣味性。从网络碎片化学习资源的设计与开发着眼,首先要增强知识间的内部逻辑,增强知识的连贯性与可得性,在此基础上增加知识的趣味性与可理解性,以生动有趣的形式将知识呈现出来,可以内嵌各种互动、问答环节。其次要优化依托软件或平台的流畅性,使得资源顺畅且清晰地呈现。最后要尽可能将资源进行压缩简化,便于观看者记忆理解。

第三,高校教师加强在线学习的指导与帮助。教师对于增强大学生网络碎片化学习时的注意力也有着义不容辞的责任,教师可以给予学生一定的引导与帮助,能够在相当程度上提升学生在学习时的注意力水平,提升碎片化学习的效果。一方面教师可以在日常教学中适当布置网络碎片化学习任务,提高学生网络碎片化学习积极性;另一方面教师传授一些学习策略以及学习方法,提升学生网络碎片化学习效果。

4.2. 不足与展望

本研究对大学生群体的抽样分类不够细致,受访者数量较少,难以保证节点完全饱和。未来可进一步细化大学生群体的抽样分类,尽可能增加受访者数量,以确保节点完全饱和。且之后对于大学生网络碎片化学习中注意力失焦问题的研究可进行更加深入的实证研究,或将质性研究与实证研究相结合。

基金项目

黑龙江省高等教育教学改革项目:疫情下线上教学质量评价的理论与实践研究(SJGZ20200087)。

NOTES

*通讯作者。