1. 引言

互联网时代,越来越多的人在畅所欲言,随着深入探索人人平等的后现代思想的兴起,社会建构论逐渐进入人们的视野,人们对“科学”产生了许多质疑,对“正确的”科学研究方法产生了质疑,并产生了探索事物本质的研究倾向,质性研究方法随之兴起。作为质性研究方法中的重要理论,扎根理论在各个领域受到了极大的欢迎,遍及各种学科。相对于立足于遵从科学的方法收集事实、强调测量程序的信度和效度的量化研究,质性研究(qualitative research)更加强调研究的过程性、情境性和具体性(周明洁,张建新,2008)。Auerbach和Silverstein (2003)认为质性研究是一种为了发现特殊现象背后的意义模式而对访谈资料或者文本资料进行分析,并做出解释的一种研究,扎根理论是其中一种非常重要的方法。扎根理论(grounded theory)起源于Glaser和Strauss (1967)在医院的一项观察,是一种以编码为基础的质性研究方法。目前大多数质性分析以及质性分析辅助软件的方法论框架都是扎根理论(MacMillan & Koenig, 2004),其宗旨是通过分析经验资料,提取要点进行归纳并建立相关理论(吴继霞,黄希庭,2012),主要特点在于它从经验事实中抽象出了新的概念和思想(陈向明,2000)。是一个从下往上建立实质理论的方法(陈向明,1999),是一个不断迭代反复的研究过程。扎根理论的核心操作程序包括三级编码:首先不断阅读原始资料产生概念,进行开放式编码;确定各开放式编码的类属关系将其归类建立轴心编码,及二级编码;最后系统分析所有轴心编码选择一个“提纲挈领”的核心类属,即建立核心编码,其核心思路是比较,通过不断比较资料提炼出类属关系,比较各类属关系提炼出实质性理论。

随着研究文献的爆炸式增长,需要新的方法来回顾和分析扎根理论在各领域的发展趋势(Chen, 2006)。这就需要文献计量学的支持,文献计量学最初由Groos和Pritchard (1969)定义为“数学和统计方法在书籍和其他传播媒介上的应用”,现在被广泛用于研究文学中的趋势(Thompson & Walker, 2015)。迄今为止,应用文献计量学研究扎根理论相关文献的范围仅限于单一学科,如教育学、护理学和图书情报管理学,短时间框架,因此,本研究的目标是对扎根理论文献进行更广泛和全面的文献计量分析,以阐明这一迅速扩展的科学知识领域的历史发展、新兴趋势和活跃的研究领域。

知识可视化领域是一个新兴的跨学科科学领域,其目标是对知识进行制图、挖掘、分析、排序和显示的过程(Shiffrin & Börner, 2004

2. 研究方法

2.1. 数据来源

使用中国知网CNKI进行检索,选择中文核心期刊库进行“扎根理论”的主题检索,最后的检索时间为2021年11月20日,剔除不相关文献后,共检索到中文核心期刊文献2083篇,导出其篇名、作者、机构等信息。

2.2. 研究方法与工具

本研究主要采用CiteSpace软件5.8.R3版本和Excel软件对导出数据进行可视化分析,对国内核心期刊中有关扎根理论研究的发文量趋势、作者和机构合作信息、研究热点内容等进行了分析。

3. 数据分析与图谱解读

3.1. 发表基本情况

3.1.1. 年发表量

国内对于扎根理论的研究始于陈向明(1999)年发表在《教育研究与实验》中的《扎根理论的思路和方法》,该研究详细介绍了扎根理论这一质性研究方法,提供了研究思路并举例说明了研究程序,随后扎根理论逐渐引起国内质性研究者的关注,由图1可知,1999~2009年10年间虽有相关研究,但相对较少,是扎根理论研究的平稳上升阶段,其中,2009年孙嘉卿和金盛华等人将扎根理论引入心理学领域,使用该理论和计算机辅助的定性分析方法(CAQDA)及Nvivo8.0软件探讨了对灾难后谣言传播心理,分析了谣言特征和传播的心理机制(孙嘉卿,金盛华,曹慎慎,2009)。2010~2014年的研究数量不断增多,但发文量维持在一百篇以内,说明扎根理论已经受到少数研究者的关注,2012年吴继霞与黄希庭使用扎根理论对中国人的诚信结构进行了本土化探索,开创了国内使用扎根理论形成本土概念的先河(吴继霞,黄希庭,2012)。同年,张婕等人探索了扎根理论程序化版本在心理咨询培训研究中的应用,强调了质性研究和量化研究的结合的研究方法(张婕等,2012)。

如图1所示,2015年后开始出现大幅度增长,2015~2021年间有关扎根理论的核心期刊发表占总数的84.2%,2021年达到峰值且还在不断增加,说明各学科的研究者对扎根理论进行了更深化的探索,越来越多的研究者了解并推广了扎根理论这一质性研究方法。在这一阶段,扎根理论也受到国内心理学者的重视,其中,2018年张秀敏和杨莉萍对于基督徒祷告过程中人神依恋关系进行质性探索,运用扎根理论形成“人神依恋的内部工作模型”并进行了效度检验,为扎根理论研究的效度问题争议提供了解决范例(张秀敏,杨莉萍,2018)。2018年心理学领域另有三篇扎根理论相关内容的发表,分别是王建明关于定制化信息对家庭节能行为决策过程影响的追踪研究(王建明,孙彦,2018)、程新雷对抑郁障碍患者自助小组效果的定性研究(程新雷,王希林,2018)和段文杰对移动健康的理论基础与效果评估(段文杰,张洁文,何雷,2018)。2019年张丹丹等人对社区矫正人员的心理需求理论进行了探讨(张丹丹,路茗涵,王卫红,2019)。2020年傅安国等人对脱贫内生动力机制进行了质性探究(傅安国等,2020),许丹和李亦欣研究了个体助人行为的形成与发展(许丹,李亦欣,2020)。2021年卢凤等人探讨了青年夫妻冲突应对方式性别差异(卢凤等,2021),孟祥寒等人结合社会现状运用扎根理论对新冠肺炎疫情影响下的死亡心理进行了质性探究(孟祥寒等,2021)。由此看出,心理学各个领域的研究者都对扎根理论的运用进行了初步探索。

Figure 1. Trends of publications in core journals of grounded theory in China from 1999 to 2021

图1. 中国1999~2021年扎根理论研究核心期刊发文量趋势

3.1.2. 学科分布

扎根理论的研究跨越了很多学科,其中经济学类最多,共有998篇,占总体的47.9%,329篇来自管理学,占15.8%,254篇来自教育学,占12.2%,144篇来自旅游学,占6.9%,只有16篇来自心理学,占0.8%。2001年刘建达等人在教育领域使用扎根理论研究了成段改错试题,同年,冯生尧等人详细的介绍了扎根理论。随后几年,在护理学、传媒学、医药学、经济学领域开始出现扎根理论的研究并不断扩大。

虽然在心理学领域也进行了一定的探索,但并未引起重视,近五年心理学核心期刊发表扎根理论的研究有所增加。可见,扎根理论在心理学领域还是一个较新、具有很大探索空间的研究方法。

3.2. 基于CiteSpace的可视化分析

3.2.1. 作者合作图谱分析

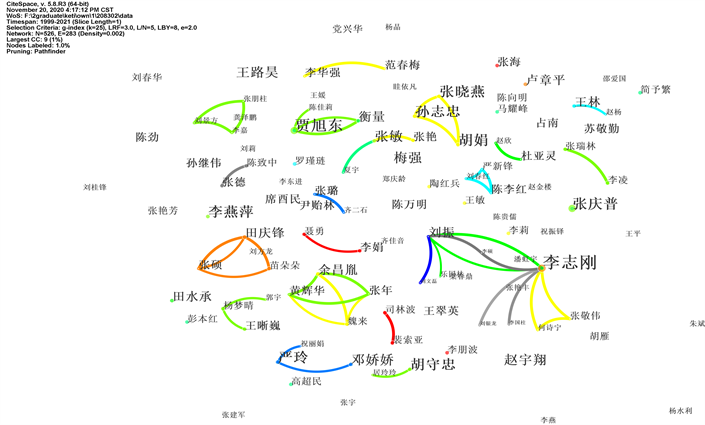

为获扎根理论研究领域的核心作者以及作者间合作的强度信息,在CiteSpace中将分析项目选择“作者”,时间尺度设置为1999~2021年,间切片设置为1,裁剪方式选择Pathfinder和Pruning sliced networks,其余保持默认设置(吴悦,李朝旭,2020),经CiteSpace软件运算后,得到了图2。在图2中,每个作者的发文量以节点的大小形式呈现,节点越大,表示该作者的发文量越多,基于普莱斯定律(宗淑萍,2016)对核心作者的界定,发文量指著者某一时期在某刊物发表论文的数量,是衡量著者对该刊物贡献大小的一项重要指标,计算公式为:

该式中:mp为统计时段内核心著者至少发表的论文数;npmax是统计时段内发表论文最多的著者发表的论文数。

统计结果显示:1999~2021年期间,扎根理论领域中发文最多的著者共发文11篇。根据公式计算出该领域核心著者至少发表的论文数mp = 2.484,所以在扎根理论研究领域发文量大于等于3篇的作者为核心作者。在扎根理论研究领域,核心作者共有李志刚、贾旭东、胡守忠等66位。

图2中连线的粗细代表了作者间的合作关系,连线越粗,表示作者间的合作越紧密。颜色由浅变深代表作者的发文时间的先后。从图中可以看出,共有526个作者,283条连线,网络密度为0.002。有7个比较明显的作者名字,分别是李志刚、贾旭东、胡守忠、张晓燕、李燕萍、胡娟、孙志忠、严玲、张庆普。其中,李志刚、刘振、乐国林、李硕、何诗宁等人构成了一个较大作者群,余昌胤、黄辉华、张年和魏来构成一个四人作者合作网络,另外也有一些小合作团队,但其合作关系网络并没有展开。节点中心颜色越深表明越早开始此领域的研究,陈向明、李志刚、胡雁等人是国内研究扎根理论的先驱,李娟、张海、李朋波则是近几年才有相关文献的发表。总览全图,还可以看到很多比较孤立的点,说明存在多个学科领域的扎根理论研究者缺少彼此间的合作,中国扎根理论的研究还处于比较分散的状态,心理学人为改善这一现象做出了努力,比如中国心理学会心理学质性研究专委会成立就为心理学领域中质性研究者间的合作与交流搭建了桥梁。

Figure 2. Mapping of collaboration among authors of grounded theory studies

图2. 扎根理论研究作者合作图谱

3.2.2. 机构合作图谱分析

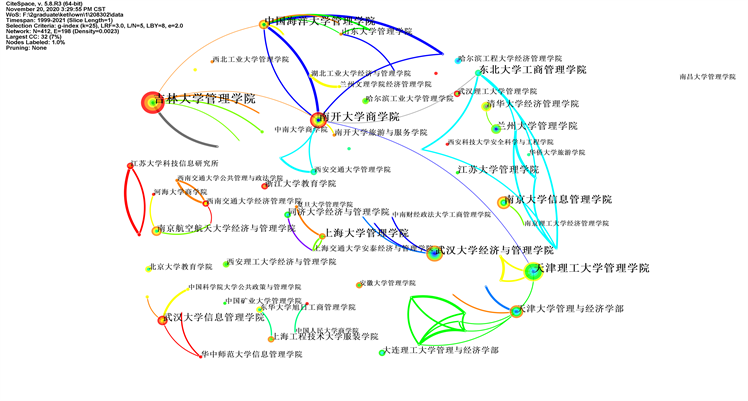

图3为扎根理论研究机构合作图谱,共有412个节点,198条连线,密度为0.002。图中字体越大,节点越大代表发文量越多,从图中可以看出吉林大学管理学院、南开大学商学院、天津理工大学管理学院等为主要研究机构。其中北京大学高等教育研究所为最早研究机构,北京第二外国语学院旅游科学学院、广西财经学院金融与保险学院等近几年才有相关文献产出。连线代表机构间的合作关系,连线越粗代表合作越紧密。从图中可以看出,吉林大学、中国海洋大学、南开大学、天津理工大学、天津大学形成了较为明显的合作团体,并且有许多机构以这些机构为中心形成合作,此外,也有一些机构间小范围的合作和两个机构间的合作。

Figure 3. Mapping of collaboration among institutions of grounded theory studies

图3. 扎根理论研究机构合作图谱

3.2.3. 热点分析

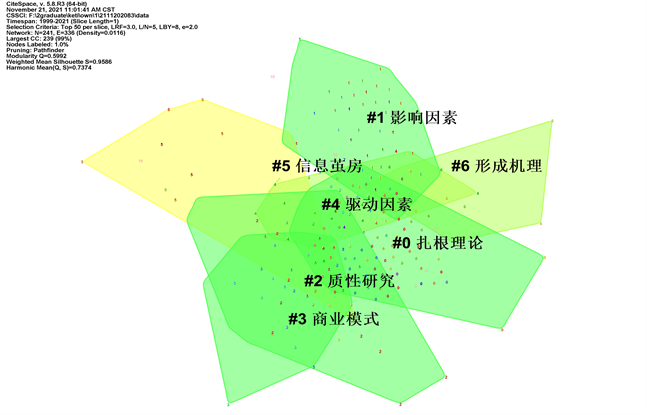

通过关键词分析可以了解扎根领域内的主要研究热点,为获得扎根理论领域的研究热点,本文选择了关键词共现分析方法识别研究热点。在CiteSpace中将分析项目选择“关键词”,数据抽取对象设置为Top 50,剪裁方式为Pathfinder,其余保持不变(曹洁,2015)。如图4所示,共产生241个节点,336条连线,密度为0.012。

图4中节点的大小表示关键词出现频次的高低,连线的粗细形式表示关键词中心性的大小。关键词

Figure 4. Mapping of key words co-occurrence of grounded theory

图4. 关键词共现的科学知识图谱

中心性是指该关键词在整个热点关系网络中作为媒介者的能力(何雅菲,文佳慧,2019),中心性大于0.1的关键词会更大程度的将该领域的研究联结起来。根据软件统计结果,中心性大于0.1的关键词只有三个:扎根理论(1511),影响因素(206),质性研究(75),代表它们在整个扎根理论研究关系网络中起着较大的联络作用,是该领域的研究重点和热点。

3.2.4. 研究前沿分析

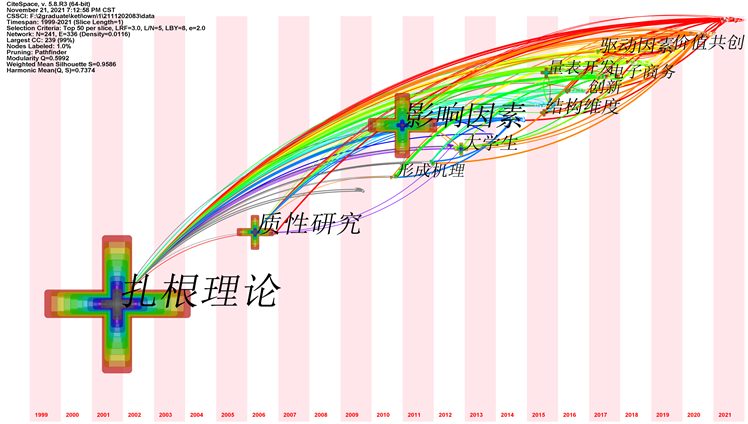

研究前沿可以明确未来研究方向,揭示更多潜在研究问题。关键词聚类图谱可依据数据运算将共词间关系明显的节点聚成一类,准确捕捉该领域的研究前沿(龚伯韬,2019)。如图5所示,扎根理论研究领域关键词共聚成7个大类,Modularity Q = 0.599 > 0.3,聚类显著,Silhouette = 0.737 > 0.7,聚类紧密度良好,可信度较高。扎根理论研究主要围绕七个主题开展:扎根理论、影响因素、质性研究、商业模式、驱动因素、信息茧房、形成机理。

Figure 5. Mapping of key words clustering of grounded theory

图5. 扎根理论领域关键词聚类科学知识图谱

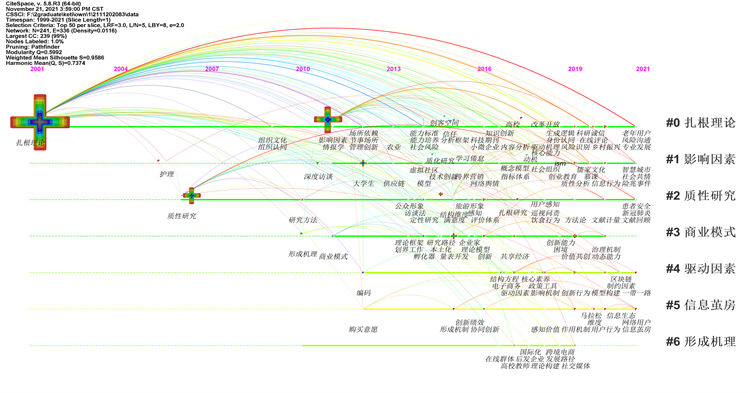

同样可以预测一个领域研究前沿的还有突发词的探索。图6是扎根理论研究领域突发词图谱的呈现,其中左侧为关键词、出现年份及强度,右侧红色部分以更直观的方式反映了研究热点的重大转向。本研究共截取了扎根理论领域的10个突发性关键词,如图6所示,随着时间的推移,研究热点也就是红色部分在不断改变,每年都有不同关键词爆发但持续时间都比较短。扎根理论的研究热点从最初的技术创新、协同创新等转向了价值共创和风险识别,且持续至今。

3.2.5. 研究趋势分析

结合图7、图8扎根理论研究发展趋势的时间线视图和时区图谱,可以看出该领域相关文献的时间跨度(吴悦,李朝旭,2020)。由图分析可知,1999出现扎根理论后,到2010连线非常少,2010出现第三个热点“影响因素”,主要应用与商业模式的构建,2012年出现“大学生”这一研究对象,编码和场所依赖。2013供应链,农业。2014开始出现较多连线,主要集中在能力培养、社会风险评估、虚拟社区、

Figure 6. Mapping of key words highlighting of grounded theory

图6. 扎根理论领域关键词突发性图谱

公众形象、并多次出现访谈法和理论构建,扎根理论的研究方法和应用领域初现雏形。2015在旅游学中有较多研究,并且首次出现本土化、量表开发、案例研究,结构维度等。随着时间推移,研究热点和学科重点也在不断变化,2016年知识创新、网络舆情、学习倦怠,创新绩效,形成机制成为热点。2018年为生成逻辑、身份认同、创业教育、用户感知、核心素养、跨境电商、国际化。2019年为科研诚信、儒家文化、方法论、社交媒体。2020年主要集中在乡村振兴、治理机制、用户行为。2021年为老年用户,风险沟通、专业发展、智慧城市、社会共情、新冠肺炎、患者安全、险兆事件、一带一路、信息生态、信息茧房、网络用户、区块链。有关扎根理论的研究每年都在随着时代的发展和社会热点的改变而改变。

Figure 7. Time line mapping of grounded theory

图7. 扎根理论研究的时间线视图

Figure 8. Time zone mapping of grounded theory

图8. 扎根理论研究的时区图

4. 总结与展望

通过对1999~2021年CNKI数据库中扎根理论的文献进行可视化分析可以发现,有关扎根理论的研究正以逐年增长的趋势发展,并且在经历了1999~2014平稳期后,在2015年至今进入一个快速上升期。由此可见,扎根理论正在进入研究者的视野。有关扎根理论的研究在心理学研究领域虽然占比很少但在2017年后每年都有心理学领域使用扎根理论研究的核心文章发表。随着中国心理学会心理学质性研究专委会的成立,越来越多的质性研究方法进入心理学研究者的视野,其中扎根理论是逐渐受到关注并引起热度的质性研究方法。通过机构合作图谱的分析可以发现,目前在扎根理论研究领域作者间合作包括了多人团体合作、三人团体合作等合作方式,但更多的还是以独立的方式进行研究和论文发表,机构间的合作集中在东部沿海地区,建立促进作者和机构合作的委员会,实施更多的学校间帮扶计划是促进学科交流与合作的初步尝试。关于扎根理论领域的研究热点分析,也逐渐向信息化、价值化方向靠拢,未来研究的热点趋势仍旧集中在社会热点问题、社会现象等更具现实意义和时代意义的方向展开。除此之外,也可在心理学研究领域进行研究方法上的创新,以使扎根理论研究进一步深化。例如,将以扎根理论为基础的质性研究方法和传统量化方法研究结合起来,可以为扎根理论研究提供一个崭新的思路。