1. 引言

所谓崩塌,通常是指陡峻斜坡上的岩土体在重力作用下突然脱离母体,迅速滚动,而后堆积在坡脚的现象,属于斜坡变形灾害 [1]。崩塌(如图1)作为常见的地质灾害,发生频率仅次于地震,每年都会给人类社会带来百亿的经济损失。

景区内部有许多古典建筑,这些建筑通常是依山而建,或坐落于山脚下,或坐落于山顶。由于山体所处的自然环境,再加上人类活动的影响,地质灾害在景区内时常发生。当崩塌灾害发生时,不仅会损坏这些历史建筑,甚至会危害到游客的生命安全,给景区造成巨大的经济与名誉损失。因此,用科学的监测方法对崩塌地质隐患点进行稳定性分析,再根据监测得出的地质信息,制定合理的治理措施,是十分必要的。

景区内部的建筑都具有一定的历史意义,蕴含着中国的传统文化,所以在选取监测方法时,要注意保护景区内的古典建筑,要在尽可能保护建筑物的前提下,治理好崩塌地质灾害 [2] [3]。所以,尽管监测地质灾害的方法有很多,但是大多数是不适合在景区内实施的。本文列举了近年来适用于景区内崩塌地质隐患点的科学监测技术,希望可以为景区内的崩塌地质灾害的治理与监测提供科学的借鉴与参考。

2. 几种重要的景区崩塌监测技术

2.1. 高密度电阻率法

高密度电阻率法,又称直流高密度电阻率法,或者称高密度电法,与常规的电阻率法的原理相同,依靠被测区地下介质导电性的差异,来获取被测区的地质数据,是一种集合了电剖面法和电测探法的列阵勘探方法 [4]。最早可以追溯到20世纪70年代末期,英国人设计的电测深偏置系统;在80世纪中期,日本地质计测株式会借助电极转换板实现用高密度电阻率法在野外采集数据;在80世纪后期,我国地质矿产部开始对高密度电阻率法的研究,并研制了相关仪器。并直至今日,经过众多学者的不断探索改良,高密度电阻率法已经成为了一种常见且实用高效的地球物理勘查方法,被广泛地应用于建设工程场地的地质调查、地裂缝的探测等领域。

高密度电阻率法有别于传统的勘查方法,例如钻探,以往钻探费时费力且获取的数据难以满足精度要求。后来出现了电阻率法,虽说在一定程度上缓解了钻探法的不足,但是仍然效果不佳。高密度电阻率法的出现打破了这一现状,有别于一般的电阻率法,高密度电阻率法的线缆与电极布设简便,适用于大多数极端地形,且可以有效地进行多电极的组合与测定,其采集数据迅速,可当即反演出地质数据。但此方法过于依赖设备,对于一般极距为5 m,对极距大于5 m的超长剖面需专门定制多芯电缆 [4],过于沉重的线缆会给监测工作带来困难,且此方法在过于干燥的地质条件下,监测精度会受影响。

高密度电阻率法的实施离不开仪器的使用,仪器分别是:主机(如图2所示)、转换开关、电池(如图3所示)、电极、电缆线。其中有个别仪器,电测主机与转换开关是整合到一起的。高密度电阻率法的装置排列方式最初只有α、β、γ三种,如今已经发展到十几种(如图4所示) [4],其中温纳装置AMNB、偶极装置ABMN、微分装置AMBN、联剖正装置AMN、联剖反装置MNB等属于固定断面扫描监测装置,二极装置AM、三极装置AMN、三极装置ABM、偶极装置ABMN等属于变断面扫描监测装置 [5]。在对被测区域进行勘查时,只需将勘探线以较全面覆盖危岩体即可,布设线缆时,尽可能选择树木稀疏区域(如图5所示),以方便监测工作的顺利实施。之后将获得地质数据,导入到电脑软件中进行分析处理。

景区内山体岩溶发育区域与完整岩体有明显的电阻率差异,故可以采用高密度电阻率法。高精度、高分辨率、低成本、获取的数据丰富、一次性就可以完成多点位的自动监测等特点,也是我们在崩塌地质勘查中选择该方法的原因,基于这些优点,高密度电阻率法亦可以用于景区内的滑坡监测研究 [6]、地面塌陷研究 [7] 等,这里不做过多赘述。在实际探测过程中,应根据崩塌裂隙、地面凹陷等特征,大致确定崩塌的范围,再选择合适的线位布置。根据物性条件差异分析,再根据崩塌危岩体的特点,来推断山体内部是否有空洞,故可以用高密度电阻率法来探明危岩体及其后方岩体内部较大的溶洞和破碎带。对规模较小的空洞可以进行注浆处理,最后也可用高密度电阻率法检验治理成果 [8]。

Figure 4. Scanning measuring device [4]

图4. 扫描监测装置图 [4]

Figure 5. The position of the survey line

图5. 勘探线布设位置示意图

2.2. 主动源和被动源面波勘探法

面波勘探法是通过监测面波在地表传播过程中的波长变化,进而监测出不同深度的地质状况的一种地球物理勘探方法 [9]。面波是能量主要集中于距离自由地表约一个波长范围内传播的弹性波,它是体波与自由界面或分层介质的弹性分界面相互作用,以满足物理上的自由边界条件或界面的连续条件而产生的一种弹性波 [10]。面波的类型有两种,一种是勒夫波,另外一种是瑞雷波。面波勘探法又可分为两种:天然源(被动源)面波勘探和人工源(主动源)面波勘探。最先是Aki提出了被动源面波勘探方法——空间自相关法(SPAC),在20世纪80年代,王振东将SPAC方法引入了国内,我国开始着手被动源面波勘探的研究 [11]。主动源面波勘探法最早可以追溯到20世纪60年代,Jone利用主动源面波勘探技术测量路基的厚度与其弹性力学性质,我国在20世纪80年代,由杨成林展开对主动源面波勘探,并成功提取出面波频散特性中的频散曲线 [12]。总之,无论是主动源面波还是被动源面波,都已经在工程建设中占领了一席之地。

常规的钻探测量方法,会对地层表面造成破坏,在地基或者路基测量中是不可取的,且打孔费较高,在一次监测工程中,难免会需要打多个钻孔,这样显然是不经济的。因打孔数量有限,在获取剪切波速度结构时,不能获得很好的连续地质坡面图 [12]。面波勘探法的出现,弥补了常规直接钻孔测量的缺点。但如果主动源面勘探的震源强度不足,会受外界振动的干扰,频散曲线容易出现多阶能量团;在使用被动源面波勘探时,周围不能过于安静,否则会使获取的频散曲线带过于狭窄。

主动源面波勘探法主要采用多道瞬态面波法(MASW) [13],是指在被测区附近人工使用锤子锤击地面,以锤击点为圆心向周围会发出一定范围的瑞雷波,通过研究发出的瑞雷波的物理特性,如:振幅、传播速度等,获取被测区地的质信息,完成对地质情况的探索。被动源面波勘探法主要采用空间自相关法(SPAC和ESPAC)和频率-波速法(FK) [13],是指在被测区利用微动装置获取地下无震源微弱震动发出的天然面波 [14],对获取的天然面波进行一系列的分析研究,从而得到被测区的地质状况(如图6所示 [10]),仪器布设位置如图7所示。

景区内山体上的破碎岩体与完整岩体存在明显的横波差异,故可以采用面波勘探,其使用到的节点式地震仪(如图8所示)对环境的破坏小,且该仪器质量高、灵敏度好、可靠性高、失真低等优势,,加上该方法抗干扰、易采集、无损害的特点,可以在勘查过程中,在把对景区建筑的损害尽量降到最低的前提下,完成对崩塌灾害的监测,因此适合监测景区内崩塌隐患。

Figure 6. Basic flow of surface wave exploration method [10]

图6. 面波勘探法的基本流程 [10]

Figure 7. Geological radar instrument layout

图7. 地质雷达仪器布设图

2.3. 地质雷达探测技术

地质雷达勘探技术作为一种新的地球物理勘探方法,依靠电磁波脉冲确定被测区地下介质的位置数据。广泛应用于浅地层的地质调查中,如找到地下掩埋物(管道、线缆),探测采空区,查找断层、破碎带,测量坡面覆盖层厚度等。最早可以追溯到20世纪50年代,德国人学者利用电磁波探测技术探测地下的金属物体,在20世纪70年代,我国将技术投入实际应用阶段,长春煤炭研究所根据其原理研发了“超声波围岩裂隙探测仪” [15]。现如今,地质雷达探测技术已经广泛地应用于岩土工程、水文地质、环境地质的研究中。

地质雷达探测技术与传统的探测技术相比,在测量过程中不会影响工程进度,遇到特殊的地质状况时,可以迅速作出判断地质情况。但此方法不适用于介质介电常数较小的地区,且在城市中实施,会因为干扰和匹配天线的选择,影响探测精度 [15]。

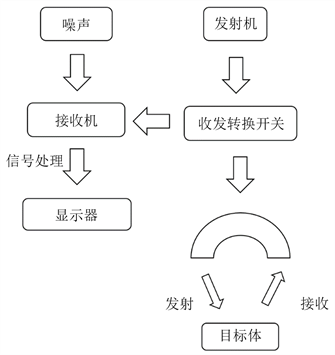

地质雷达探测技术是在被测区域内利用地质雷达的发射装置向地下发射电磁波脉冲,然后用接收装置接收地下不同介质界面产生的发射回波,根据接收到的回波的物理特性(时间、幅度、波形),加以分析处理,最后得出地下目的物体的结构与位置等信息 [16]。其反射回波的强度主要取决于被测区地下介质的电性差异,通常来说,电性差异越大,回波的强度越大;此外,电磁波的穿透性与被测区地下介质的导电率、中心频率成反比。所需的基本仪器有以下几个部分:天线、发射机、接收机、显示器,地质雷达探测技术的基本流程如图9所示 [17]。

在景区内,该技术主要依靠地质雷达仪器设备,不需要复杂的操作,只需将低频天线沿着临空面或者垂直于坡体的方向布置即可 [18] [19]。且仪器设备使用简单,仪器故障率低,工作效率高,抗干扰能力强,可以清楚地勘探地层节理和溶洞引起的异常,所以在景区内采用此方法进行崩塌隐患点的监测较合适。

Figure 9. Basic flow chart of geological radar detection method [17]

图9. 地质雷达探测法的基本流程图 [17]

2.4. GIS格栅技术

GIS格栅技术主要是指依靠GIS技术系统,对被测区域进行空间信息分析,通过矢量数据和格栅技术两种形式来表现崩塌的稳定性 [20]。该技术最早可以追溯到20世纪60年代,加拿大的科学家R.F. Tomlinson提出并且建立了世界上第一个实用的GIS——加拿大地理信息系统(C GIS),该系统用于自然资源的规划和管理。在20世纪后半叶,GIS技术迎来了飞速的发展,并被中国引入,我国的王彬等人利用该技术,通过量化分析制作了各类专题地图;陈晨等人基于GIS的核密度估计法,分类统计并制作了核密度统计图 [21]。

GIS格栅技术依赖于GIS数据库,其数据库的数据体量较大,即是优势也是劣势。庞大的数据库可以支撑GIS格栅技术分析信息量大、图斑复杂、规律不明的数据,但是数据库里信息的价值性和真实性,会使总体数据产生误差。

GIS格栅技术是指将被测区域划分为若干个格栅单元,之后对若干个格栅单元内的大范围崩塌灾害稳定性和危害性进行耦合分析。并将景区内的被测区域划按易发等级进行,对不同等级的区域进行特定的防治(如图10所示)。利用遥感影像对景区崩塌地质进行变化监测,是一个新的趋势 [22]。在过去,使用人工方法,投资大,耗时长,现在随着各类空间数据库的建立和遥感技术的进步,可以快速的确定崩塌隐患点的地质数据变化 [23] [24]。

在景区内使用GIS格栅技术有助于划分易发区域,研究崩塌灾害的破坏特点、威胁范围 [25] [26] [27] [28],对后续的崩塌灾害治理提供有力的依据,也方便后续治理工作可以顺利对接。

3. 对景区崩塌监测技术的展望

3.1. 复合式崩塌监测系统

单一的崩塌监测方法往往是不精确的,其中仪器误差、环境因素、人为因素都会对最后的监测结果产生偏差。我们需要了解不同崩塌灾害监测方法的互补性,采用多种监测方法对同一被测区域同时进行勘查,或是在同一个被测区的不同时期采用不同的方法监测,多种方法相辅相成,提高精度。例如,对景区崩塌隐患点进行监测时,在完成面波勘探监测之后,需结合高密度电阻率法的监测结果,以及钻探(如图11所示)岩体测试结果,共同对被测区崩塌进行稳定性评价。

3.2. 景区崩塌隐患点地质数据库的建立

崩塌灾害治理是长期的,不可能说一次治理永无复发,所以我们在对被测区进行数据监测之后,可以建立相应的地质数据库,记录每次崩塌灾害的地质数据,方便以后治理工作的衔接,或是为后续治理提供依据。在建立数据库的时候要注意,因GIS数据库信息量庞大,在录入地质数据时,需要剔除无用数据,尽可能录入有价值的数据,以防治数据库产生大的偏差。

3.3. 景区内崩塌地质等级的划分

可以将不同灾害易发等级的被测区域进行划分,对不同等级的区域采取不同的防范治理策略。例如对高易发区采取严格的监测,对中易发区采取间歇性监测,对低易发区甚至可以暂时不采取措施。这样不仅可以有效治理崩塌灾害,还可以节省大量人力物力。

4. 结语

1) 本文对近年来的景区崩塌灾害监测技术的现状以及应用前景做了一个系统的总结,陈述了高密度电阻率法、主动源与被动源面波勘探法、地质雷达探测法、GIS格栅技术,并且阐述了这些技术方法的产生背景、适用在景区崩塌隐患点监测治理的原因、优越性与不足等。

2) 崩塌地质灾害监测方法有很多,但是适用于景区内地质的监测方法却少之又少。在实际应用中要抱着创新的态度,以保护景区历史文化建筑为主旨,去探索更多适用于景区内崩塌地质灾害的监测方法,或是摸索更多监测方法之间的互补性,提升监测的精度,以上这些需要广大科研工作者的共同努力。

NOTES

*通讯作者。