1. 引言

2020年年初以来,新冠肺炎疫情的爆发与持续,以及在此形势下的疫情防控常态化要求与趋势,使得许多企业组织的经营与运作受到了不小的影响,其中最明显的表现就是企业组织难以按照传统的、既有的线下实地化工作方式开展经营管理活动。面对这一现实,许多企业组织纷纷选择“脱实向虚”,转而采取以现代信息技术为依托、以线上远程办公为主要手段的虚拟组织或虚拟团队等组织形式开展日常工作 [1] 。伴随着越来越多的企业做出此种选择,对虚拟组织的相关研究也表现出了在理论上的探索与完善,以及在实践上的应用与扩展两个方面的必要性。基于这种需要与现实,本文以中国知网数据库(CNKI)为基础,以CiteSpace文献计量分析软件为工具,对中国知网中收录的自1997年至2022年近25年内的,以“虚拟组织”为研究主题的相关中文文献进行基于CiteSpace的可视化计量分析,以求对这一时期的国内虚拟组织相关研究进行分析、总结与展望,为接续相关方面的研究积累经验、开拓视野、提供思路。

2. 数据来源与研究工具

以中国知网(CNKI)作为本研究所依托的基础数据库,设定“虚拟组织”以及与其内涵相似的“虚拟团队”等术语作为检索主题词,在得到初步检索结果的基础上,将检索结果的类型选定为“期刊”。为保证数据的准确性与代表性,进一步将期刊来源设定为“北大核心”、“CSSCI”和“CSCD”,最终锁定中文期刊文献共计1007篇作为本研究所使用的样本(检索时间:2022年3月10日)。在确定了样本数据的前提下,本研究依托与选取CiteSpace5.8.R3可视化软件作为本研究在后续展开过程中所采用的研究工具,对前述通过检索获得的样本文献数据进行转码分析。并进一步地,通过CiteSpace具有的共现与聚类等清晰化的分析处理,进一步生成可视化图谱,从而对国内虚拟组织研究领域内的最新动态、内容嬗变与热点演进等情况进行直观呈现。

3. 文献计量结果分析

3.1. 基本情况

3.1.1. 年度发文趋势

首先将检索结果按时间序列进行数据整理,从而得到相关主题年度发文趋势图谱,以此反映并分析国内虚拟组织研究领域的学界研究热度随时间变化的情况。图1反映了国内以虚拟组织等概念为主题相关研究在中国知网上收录文献的年度发文数及其变化。可以看到中国知网所收录的国内第一篇虚拟组织领域相关期刊文献是由郑士贵于1997年发表的《办公空间、由计算机控制的空间和虚拟组织:述评》。该文献中对于虚拟组织没有深入的研究探讨,主要集中于对“虚拟组织”的概念引入与介绍,以及简要涉及了虚拟组织的特点与具体的信息化手段对组织机构与实际工作的影响等内容 [2] 。自此之后相关文献发文量呈现出稳步提升与上涨的趋势,至2006年达到发文量最高点,为120篇,次年起相关研究领域发文量进入升降更迭、总体下降的阶段,至2018年始稳定于每年近10篇的发文量。

进一步进行归纳发现国内虚拟组织整体研究在时间上经历了三个阶段,这里将其称之为“开拓增长期”、“探索动荡期”与“成熟稳定期”。1997年至2006年一段为开拓增长期,主要是对虚拟组织概念的引入与介绍,以及对虚拟组织形式、特征等问题的研究 [3] ,国内虚拟组织研究概念体系在此时开始从无到有地建立起来;2006年至2014年进入了探索动荡期,随着虚拟组织概念体系的建立,国内相关研究开始转向对虚拟组织理论实际应用的探索阶段,形成了虚拟组织理论在诸如团队信任 [4] 、知识共享 [5] 等领域应用的诸多研究成果。这种理论应用的探索在第三阶段,即自2014年开始的成熟稳定期内也依然在延续,但在历经十几年的高研究热度期后,这一阶段在研究主题与发文数量等多方面都表现出了平稳化、趋冷化的态势。

3.1.2. 作者与机构

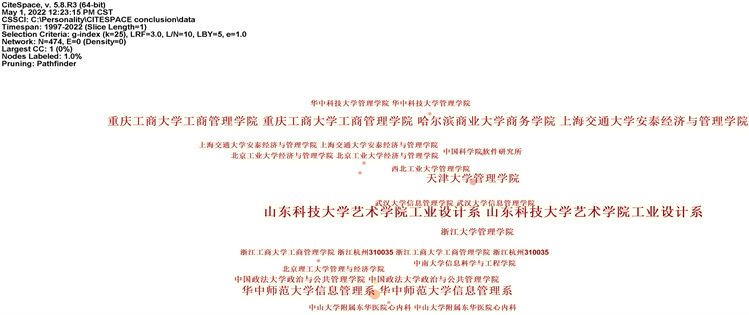

作者、机构共现网络有助于更加直观地呈现出某一学术研究范畴内各专家或各单位的贡献度与合作性 [6] 。基于CiteSpace生成如图2所示的国内虚拟组织研究领域作者共现网络图,其中各节点的大小反映了对应学者的发文数量高低,而节点之间的连线则表明对应学者之间存在学术合作关系。

观察节点情况可以做出以下认定:据节点的大小情况可得余璇和侯幸刚二位学者在国内虚拟组织研究领域最为高产、发文数最高(均26篇);刘美琳次之(23篇);随后有胡峰、李雪瑞、王学东、杨梅等学者(10篇以上);除此之外的研究者则以每人发表不足10篇的数量构成了相关领域研究的“长尾”。从各作者节点间连线情况来看,总体上图中节点分布相当分散,表明国内虚拟组织研究领域整体上合作研究较少;高产作者间形成了两大学术合作体,即以侯幸刚、李雪瑞、杨梅为主和以余璇、刘美琳为主的两组高产作者合作网络;在两组网络内部,各作者节点间连线较多,互相联系较为紧密,表明网络内各学者之间在虚拟组织研究相关领域存在较为密切的合作关系;但两组网络互相独立,两大合作体之间未见明显连线,表明两大学者集群之间未形成通力协作的合作研究关系;剩余发文较多的较高产作者和发文较少的其他学者在图上则多表现为散落各处的孤立节点。

图3为国内虚拟组织研究领域机构共现图。每个节点都对应着一个研究主体单位或机构。图三反映出各机构节点分布极分散,同时各节点之间未见明显合作网络连线,表明各机构之间尚缺少合作研究;在发文量上,山东科技大学艺术学院工业设计系以19篇居首,重庆工商大学工商管理学院(13篇)、华中师范大学信息管理系(12篇)、天津大学管理学院(10篇)紧随其后,其余机构的发文量则均低于10篇。由此可见国内虚拟组织领域相关研究的学科背景主要集中于管理学与工学两个大领域,在学科融合发展研究上表现不甚明显;同时各机构多为大学二级学院,虚拟组织研究领域专门化的专业智库较少。

Figure 3. Institution co-occurrence network

图3. 机构共现网络

以上结果均表明:国内虚拟组织研究领域无论在学者维度还是在机构维度上,其研究整体上都呈现出一种散发式的、联系不紧密的状态,各学者与机构所进行的研究大多为独立研究,相互之间的学术合作联系与共同研究探讨等协作研究行为与程度较少较低。

3.2. 研究热点

3.2.1. 关键词共现网络

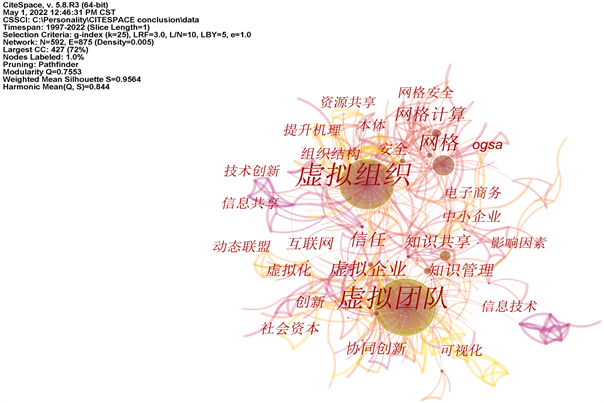

关键词共现网络图可以通过统计并给出某一关键词的受关注程度即其与其他关键词的相关性,来显示出学界对于一个话题与领域的探索研究所聚焦的中心视角或关注热点 [7] 。图4即为国内虚拟组织研究领域关键词共现网络。从图中明显看到的最突出的两大关键词:“虚拟团队”与“虚拟组织”,其节点大小分别为239和238,中介中心性分别为0.50和0.59,足见其在国内虚拟组织研究范畴中无可争议的核心地位。其他高频词(大于等于20)包括网格(70)、知识共享(30)、协同创新(26)、任务分解(26)、虚拟企业(26)、网格计算(25)、知识管理(23)、信任(20)、匹配策略(20)等。这些高频关键词在共现网络中影响显著,反映出其在国内虚拟组织研究领域的热点主题地位。

Figure 4. Keyword co-occurrence network

图4. 关键词共现网络

3.2.2. 关键词聚类

在关键词共现网络基础上,使用K聚类法与LLR算法进行关键词聚类,去除聚类大小较小(小于10)的聚类,最终形成包含12个主要聚类的关键词聚类图谱(见图5),其中ModularityQ (聚类模块值)为0.7553,Silhouette (聚类平均轮廓值)为0.9564。通过SummaryTable功能得到关键词聚类表(见表1)。可以看到全部聚类Silhouette值(即表1中轮廓值)均在0.89以上。一般认为Q值大于0.3、S值大于0.5时,聚类是显著而合理的 [8] ,故此处可以做出判定:对国内虚拟组织研究领域关键词的聚类及其结果具备较高的可信度。

结合图5与表1所反映的情况,可以看出各聚类结果之间既表现出互相独立的态势,又存在着交叉与重叠的现象,这种现象意味着国内虚拟组织研究领域具备了一定的不同领域融合探究与辐射其他研究主题的特点。基于这一特点,对通过关键词聚类所得到的12个主要聚类结果进行进一步地整合与归纳,从而得到了虚拟组织领域的三条主要研究路径:

1) 基础概念界定:这一路径中涵盖了“虚拟组织”、“虚拟团队”、“虚拟企业”等关键词,主要致力于归纳虚拟组织内涵要素、优势特征等问题,从而框定其底层理论设计。何瑛提出虚拟组织是指一组在时间与空间两个维度上分散化的成员基于共同目标而形成的互动,并指出虚拟组织具备边界模糊性、结构扁平化、动态灵活性、目标共同性、优势互补性等特征 [3] ;罗双平将“虚拟组织”认定为一种基于现代信息技术构建的一种组织形式,这种组织形式具备在时间、空间、组织边界等方面的跨越性,具体来看,虚拟组织包括了跨组织定点型、分散型与跨组织分散型三种类型,由人员、联结与目标三大要素构成 [9] ;肖道举等学者则在将虚拟组织划分为“中心”与“外延”两大构成板块的基础上,从整体论的视角出发,提出虚拟组织是建立在信息技术的内核作用之上的,在诸多新型手段与方法的协同基础上,将对组织发展意义重大的各种类型的资源进行梳理、统合与应用的一种现代化新型组织形式,并且受益于这种组织形式,虚拟组织相较于传统组织具备了在普适性、实用性、合作性等方面的全方位优势与进步 [10] 。由这些研究成果可以发现,在虚拟组织概念体系上,学界在虚拟组织的时空解耦性、人地分散性、动态灵活性等方面达成了较为公认的理论共识。

2) 影响因素分析:这一路径中包括了“影响因素”、“互联网”、“信息技术”、“全球化”等关键词,主要探讨了虚拟组织产生与发展的环境背景、现实基础以及技术条件等问题。罗作汉指出全球化趋势、竞争强度与形势变化、知识工作数据化、信息化等环境因素对于企业组织的组织结构、组织形式及运作方式等方面产生了极大影响,其中信息技术的发展及由此带来的信息化趋势对于虚拟组织的产生于发展影响最为密切与直接 [11] ;杨明丽指出虚拟组织是在全球一体化与网络化趋势下形成的一种旨在对市场环境快速响应的企业动态联盟,其产生与发展与产业环境的标准化、智能化与集约化趋势密不可分 [12] ;柳清瑞、张今声认为网络经济的兴起与流行,以及与此相伴随的各种经济社会环境的变化所带来的组织变革与创新刚需是虚拟组织产生与发展的最根本推动力 [13] 。对这些研究成果进行总结,发现不同学者的不同研究都包含着“信息技术”的共性条件,尽管对于信息技术的具体作用上,存在着“社会背景”、“技术条件”等多种判定角度,但大多数学者都认为并且同意信息技术是虚拟组织产生与发展过程中不可或缺的关键性、重要性影响因素。

3) 实际应用探索:这一路径中囊括了网格、知识管理、技术创新、电子商务、协同创新等关键词,主要关注虚拟组织理论与生产生活实践等方面的结合与实际应用。叶文、褚建勋等学者着重关注虚拟组织中组织团队知识共享的问题,指出传统知识共享理论在虚拟组织情境下存在表述的统一性、认知的规范性等方面的适用障碍,并主张应当通过在虚拟组织设计时引入知识元和社会网络两大维度来解决适用障碍问题 [14] ;马硕与杨东涛重点关注虚拟组织中的社会网络结构所起到的作用,并基于这一前提建立了其对于组织绩效表现的影响机制模型,该模型以组织中的信任条件为中介变量,最终得出在虚拟组织情境下社会网络结构可以通过影响组织中信任的方式对组织绩效水平产生正向影响,即二者之间存在正相关关系 [15] ;宋源以实证研究的方式基于某企业开展了一项旨在探索虚拟组织与组织创新之间关系的研究,结果显示虚拟组织中存在的互动对于组织的创新行为整体上有着较为明显的正向影响 [16] 。由此可见国内虚拟组织研究在实际应用探索这一研究路径上主要关注点在于将相关理论与“知识”相关领域,尤其是管理、共享与创新等方面进行结合。

3.2.3. 关键词突现

通过关键词突现分析有助于了解某一学术领域的相关研究在不同时期的关注热点,以及这些热点随时间变化的大致情况,进以帮助了解相关领域研究前沿热点的变化与发展趋势。通过CiteSpace的关键词突现功能,生成国内虚拟组织研究领域的关键词突现图,其最终结果见图6。总体上看,图中共计14个突现词,其中13个目前已停止突现,表明国内虚拟组织相关研究整体上已经较为完善与充分,在目前阶段已不再具有较强的研究紧迫性与关注度。

进一步对突现词进行具体分析,发现各突现关键词可以从时间维度进行归集,故得到国内虚拟组织研究大致经历的互有交叉的四个阶段:

1) 2000年至2004年为第一阶段。这一阶段研究的关键词突现较少,有“虚拟企业”、“电子商务”等,这些突现词大多涉及虚拟组织的概念、表现形式等内容,表明这一阶段的研究主要围绕虚拟组织概念引进与介绍,以及其形式结构等方面角度来开展,虚拟组织概念体系构建工作从这一阶段开始。

2) 2004年至2010年,突现关键词数量显著增加,主要包括了“网格计算”、“网格”、“授权”、“本体”等。这些突现词主要与虚拟组织的具体运行方式与手段等问题密切相关,表明这一阶段的相关研究对于企业组织采用何种手段与途径来转向并进入虚拟组织状态,以及虚拟组织开展工作的手段与工具等方面有着较为普遍与突出的关注度;在这些突现词当中,“网格”的突现强度值达到11.19,不仅在这一阶段的突现词中,更是在所有突现词中居最高值,说明在这一阶段对虚拟组织运作手段与工具的相关研究中“网格”的理论需要性与应用迫切性最为突出。诸如邵学军、施化吉等学者提出了虚拟组织中基于网格计算系统的授权服务机制 [17] ;桂劲松、陈志刚等学者在虚拟组织背景下,基于模糊集信任度量方法对网格服务行为特征进行了描述与刻画,并提出在网格环境下汇聚局部声誉值的覆盖网络 [18] 。由此可以看到这一阶段国内虚拟组织研究的前沿集中于虚拟组织本身的运作及其所涉及到的手段与工具方面,整体上与工学,尤其是计算机科学领域的相关性较高;并且随着研究成果的翔实化、充分化与深入化,国内虚拟组织概念体系在这一阶段基本建立,概念相关研究基本完善,同时国内虚拟组织研究开始进入理论的实际应用领域。

3) 2008年至2013年,突现词数量整体上与前一阶段持平,“知识共享”作为国内虚拟组织研究领域的一大新研究前沿在这一阶段异军突起,其突现强度值达到了10.56,居所有突现词强度值之第二位,表明这一阶段中虚拟组织情境中知识共享与管理逐渐成为国内虚拟组织研究领域的“显学”。比如徐扬结合虚拟组织特点与知识的集合情况,提出了一套适用于虚拟组织的知识管理模式,该模式涵盖了知识的共享与创造两个方面的内容 [19] ;冯新舟、阎维洁等学者指出虚拟组织中的知识创新应当依靠有效的知识管理,通过在远景规划、创新领域、多样合作、信任透明与技术网络等方面进行改进与提升来完善虚拟组织知识管理工作,促进知识创新 [20] 。此外“知识管理”、“访问控制”、“影响因素”、“社会网络”、“图书馆”等热点与“知识共享”并行出现,可知这一阶段国内虚拟组织研究侧重发生了变化,在继续向理论的实际应用方向深入的同时,其原有的浓厚工学色彩逐渐褪去,管理学色彩愈发明显,虚拟组织与企业管理相关领域,尤其是知识管理等领域的结合成为这一阶段的趋势与热点。

4) 2014年至今,突现词数量断崖式下降,此阶段之前的几乎全部突现词在这一阶段均停止突现,仅剩“协同创新”与“最佳实践”两大突现词,其中“协同创新”自2014年首次出现在关键词突现中开始一直持续至今,表明当前阶段国内虚拟组织相关研究的前沿话题集中于推动组织协同与促进创新等方面,例如刘松对高校的创新行为进行研究,提出了基于高校所掌握优势资源驱动力的多阶段虚拟协同创新模式,以实现在协同创新领域对虚拟组织运作灵活性的充分发挥 [21] ;张保仓基于对虚拟组织如何培养与育成持续创新能力进行研究,从资源利用的视角出发,对虚拟组织如何通过对知识资源进行存取、吸收与传递来提升创新能力进行了阐释与回答 [22] 。据此得出,随着虚拟组织概念体系等基础理论研究基本完成,以及既有实际应用结合点的研究臻于完善,加之除“创新”相关主题外现有研究前沿热点较少,目前国内虚拟组织研究的研究热度整体上处于较低水平。

4. 总结与展望

对1997年至2022年内国内虚拟组织相关研究进行文献计量分析,可以得出以下结论:第一,国内虚拟组织研究在热度上热度经历了先升后降的过程,且存在“开拓增长期”、“探索动荡期”与“成熟稳定期”三个阶段,当前处于热度较低的“成熟稳定期”;第二,现有研究多为独立散发研究,在作者与机构两个层面上均表现出合作程度低且有待进一步提高的现状;第三,相关研究可分三大演化支:概念体系构建、影响因素分析与实际应用探索,其中概念体系与影响因素方面已较为翔实,近年来研究热度趋冷,实际应用领域则表现出在广度与深度层面较窄较浅的问题,在学科层面经历了由工学为主向管理学为主的转变过程,近年来鲜见新的研究热点前沿话题。

这里基于当前的现实环境对国内虚拟组织研究做出进一步的分析与展望。在当前疫情防控常态化背景下,各企业组织将面临着或主动或被动地长期采取虚拟组织形式开展生产经营的局面。在新的社会环境等因素的影响下,在虚拟组织自身所自带的时空解耦性、人地分散性、动态灵活性等特性的作用下,虚拟组织的流行与普及势必给企业组织带来诸多以往所不具有的新变化、新形势与新挑战。与此相对应地,针对新形势新挑战的虚拟组织领域新探索新研究业已成待发之势,可以预见在整体研究热度与细分研究方向两个维度上,国内虚拟组织相关研究都处在回温的前夜。换言之,国内虚拟组织相关研究领域还未进入“红海”阶段,而是尚处在有诸多新领域新视角等待探索的“蓝海”阶段。基于此种现实,相关学者与机构应当加强合作研究,促进实现全方位、宽领域、多层次、跨学科的协作研究与融合创新,并进一步地提高理论探索与研究的实践成果转化率;同时探索虚拟组织理论与其他学科领域的结合,及在更多生产经营活动中的应用,尤其应当着力探索在新形势下、在虚拟组织广泛普及的背景下解决伴随而来各种新挑战的思路与方法。

NOTES

*第一作者。