1. 引言

由于化妆品的清洁、护肤、美肤等效果,化妆品逐渐成为人们生活密不可缺的一部分。但在目前市场大环境中,许多人追求快速美肤效果滥用化妆品、在国内,化妆品相关法律法规还不够完善,导致市场中依旧存在相当数量不良商家生产的不合格、劣质化妆品,以至于越来越多人皮肤敏感,再加之当代多数年轻人的生活习惯问题,对护肤美妆等不同类型化妆品的选择和使用方法不当,以及环境污染等情况,越来越多人成为了敏感肌人群中的一员。现有研究证实的形成敏感肌机制主要有皮肤屏障受损、皮肤感觉神经系统异常、血管反应性增高以及免疫炎症反应 [1]。本文将针对已发现的敏感肌的形成原因及相应机制做整理归纳,以便于帮助相关研究人员更好地解决敏感肌问题及相关产品开发者开发出有针对性的护理敏感肌的产品。

2. 敏感性皮肤定义

就现有研究来看,国内对敏感肌并没有一个准确的定义,一般认为,敏感性皮肤特指皮肤在生理或病理条件下发生的一种高反应状态 [1]。在国外敏感性皮肤的临床定义是特征性的感觉感知,包括紧绷、异常刺痛、灼热感、瘙痒等。除此之外,敏感肌有别于皮肤病,普遍认识是一种处于亚稳态的皮肤,并且不同于皮肤刺激和皮肤过敏,敏感肌通常没有明显病理上的临床表征。

敏感肌的表现形式受不同原因呈现多样化,除上述的紧绷、刺痛、灼热、瘙痒外,在皮肤受到轻微刺激后,还易出现面色潮红甚至红斑、干燥起皮等其他不适感觉。

3. 敏感肌的形成原因

3.1. 外在因素

外在因素主要包括环境因素、生活习惯因素和化学因素等。

环境因素有温度变化、空气质量(湿度)、日晒程度(紫外线强度) [2] 等都可能引起皮肤敏感,在季节交替时,敏感肌人群更易出现皮肤干燥缺水、发红等系列情况;生活习惯(方式)包括生活作息不规律如熬夜等、饮食习惯不健康、不恰当的皮肤护理等同样也会使得皮肤敏感,尤其是滥用护肤品、卸妆不彻底更易造成皮肤屏障损伤导致皮肤敏感;化学(医药)因素中日常洗护用品、常用劣质彩妆化妆品、一定时间外用药物等都可能诱发皮肤敏感。

3.2. 内在因素

内在因素一般包括遗传、性别、年龄、激素水平以及精神因素等 [2],个体的遗传差异使得人的皮肤敏感度不相同。通常情况下,年轻人较老年人更易引发敏感肌,女性较男性更易引发敏感肌。

精神压力通过中枢和外周神经系统释放各种介质发挥作用参与敏感性皮肤形成。这些介质包括神经肽、神经生长因子、神经激素等。研究发现应激主要通过神经肽Y、神经诱导因子诱导瘙痒,从而引起皮肤敏感 [3]。并且在激素水平影响下,如内分泌失衡可能会导致皮肤抵抗力下降、皮肤免疫反应增强而引起皮肤敏感 [4]。

3.3. 皮肤病诱发

皮肤作为人体第一道生理防线,在维护机体的健康上,起到十分重要的作用。当皮肤生理功能受损即会引起皮肤病。而敏感性皮肤并非一种独立的疾病,而是具有相同或类似表现的疾病群。大部分特应性皮炎的女性患者和半数左右的玫瑰痤疮患者都存在皮肤敏感状况 [1],可能是敏感性皮肤潜在病因。此外本身如患有银屑病、酒渣鼻等皮肤病或者内部器官发生病变的人群也容易形成敏感肌。不难看出,此类皮肤病所表现出的泛红、干痒、脱屑等症状亦与敏感性皮肤患者所表现出的症状相似。由此,我们可以认识到敏感性皮肤是潜在疾病伴发的皮肤状态 [5]。

4. 敏感肌形成机制

敏感肌的形成原因多样化,具体的形成机制并不完全明确。现在研究中了解的机制有皮肤屏障受损、皮肤表皮层微生物菌群稳态失控、皮肤感觉神经系统失调、神经血管反应性异常和免疫及炎症反应等,且在多数情况下,各种成因机制并不是单独起作用,而是以复杂的互相作用形式导致形成敏感肌或者使敏感肌的敏感程度更严重。研究表明,敏感性皮肤的发生是一种累及皮肤屏障–神经血管–免疫炎症的复杂过程 [6]。

4.1. 皮肤屏障受损

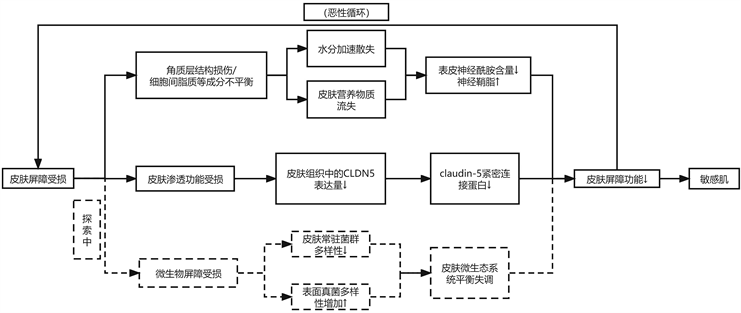

皮肤屏障受损主要是指“砖墙”结构受到损伤,导致“砖墙”结构的不稳定。角质层结构损伤或者细胞之间脂质等成分不平衡,导致水分的加速散失以及皮肤的营养物质流失,以至于皮肤表皮的神经酰胺含量大量减少,而能使皮肤屏障稳定性下降的有关神经鞘脂增加;其次是皮肤渗透功能受损,在对敏感性皮肤患者面部皮损全转录组测序的研究中发现 [7],皮肤组织中的CLDN5表达量较正常皮肤表达量低,而其编码的claudin-5紧密连接蛋白在表皮的颗粒层和棘层中形成屏障阻止外界病原体、致病菌等进入体内。其表达量低,使得屏障功能降低,以至于外界刺激物、细菌等微生物或者其他化学物质渗透作用加强进一步破坏皮肤屏障。

Figure 1. Mechanisms of skin barrier damage

图1. 皮肤屏障受损机制

人体皮肤表面含有大量不同种类的微生物,有细菌、真菌、病毒和蠕形螨等,构成一个微生态系统,形成皮肤的微生物屏障 [8]。通常认为,皮肤微生态系统的平衡非常重要,在正常皮肤状态下,微生物可分泌抗菌肽、游离脂肪酸等防止外界病原体入侵起屏障功能 [9] [10],而微生态失衡、微生物的异常变化可能致使形成敏感肌。皮肤屏障受损产生的敏感性皮肤相关流程如图1所示。

4.2. 皮肤感觉神经系统异常

皮肤感觉神经系统异常也是导致敏感肌形成的主要机制(图2)。

Figure 2. Skin sensory response enhancement pathway

图2. 皮肤感觉反应提升途径

皮肤感觉神经系统异常的发生通常与瞬时受体电位家族的激活有关,主要通过激活瞬时受体电位香草酸亚型1受体(transient receptor potential vanilloid 1, TRPV1)传导痛感、烧灼、瘙痒以及其他刺激等感觉。皮肤神经纤维末梢因皮肤屏障受损使得对其保护能力减弱而导致加强了皮肤的感觉反应 [11]。皮肤神经纤维密度增加同样可能促进皮肤敏感,皮肤屏障功能无损伤的部分人群但有敏感肌的原因与此相关,并且根据相关研究得知,相比与正常皮肤,皮肤神经纤维密度高的人更易产生皮肤敏感的有关表征。敏感性皮肤患者存在TRPV-1受体过度表达,且表达水平与敏感性皮肤的严重程度成正比 [12]。

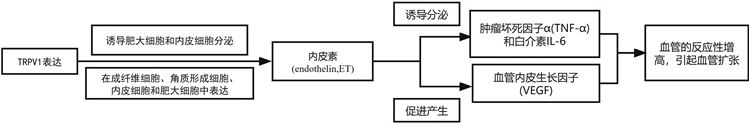

4.3. 血管反应性增高

在敏感肌皮肤人群中,TRPV-1过度表达,且表达越频繁,皮肤敏感性越严重(图3)。TRPV1通常在成纤维细胞、角质形成细胞、内皮细胞和肥大细胞上表达,能够诱导肥大细胞和内皮细胞分泌内皮素(endothelin, ET),ET-1可诱导分泌肿瘤坏死因子和白介素IL-6,并促进血管内皮生长因子(VEGF)产生,使血管的反应性增高,引起血管扩张 [13] [14] [15]。在敏感肌皮肤人群中,TRPV-1过度表达,且表达越频繁,皮肤敏感性越严重。

Figure 3. TRPV-1 and the increase of vascular reactivity

图3. TRPV-1与血管反应性增高

4.4. 免疫及炎症反应

TRPV-1除了能引起血管反应性增高以外,还能通过促进诱导分泌内皮素引导肥大细胞脱颗粒导致神经源性炎症(图4)。激活TRPV-1作用于角质形成细胞、肥大细胞等促进神经肽P物质、血管活性肠肽、神经降压肽等神经源性炎症因子的释放,进一步促进促炎细胞因子和趋化因子的释放,使得肥大细胞脱颗粒,激活免疫细胞最终引发皮肤免疫及炎症反应 [6]。现已有研究 [16] 观察无髓鞘神经纤维和肥大细胞之间有直接联系,受外界应激,无髓鞘神经纤维能诱导产生P物质,从而触发淋巴微血管增大以及肥大细胞脱颗粒增加并随后释放组胺,可引起皮肤红斑水肿等反应。

Figure 4. TRPV-1 and the neurogenic inflammation

图4. TRPV-1与神经源性炎症

5. 总结与展望

敏感肌的形成原因多样化使得形成机制并不单一,通常是以复杂的相互作用最终致使敏感肌。皮肤屏障受损、皮肤感觉神经系统异常、血管反应性增高以及免疫及炎症反应等是现有研究中主要的形成机制,其中尤以皮肤屏障受损为主。而在现大部分人群中,敏感肌的主要影响因素是生活习惯和化学因素,不正常的生活作息使得皮肤表面微生态失衡,过度使用护理产品使得皮肤屏障受损,最终形成敏感肌等。人们精神状态与皮肤敏感肌相关程度也呈现逐步增加的趋势,心理状态、情绪、压力等都会不同程度地对敏感肌产生一定影响,但具体的机制机理还在探索过程中。通过皮肤屏障到神经血管再到免疫炎症这一复杂过程,揭示了敏感肌的主要形成机制,但造成敏感肌的其他因素和可能机制还有待进一步的研究。随着对敏感肌形成原因及机制探索的深入研究,针对性地护理敏感肌、研制护理化妆品或者医药等有了更为全面的理论基础。

除此之外,由于近几年来的疫情影响,人们戴口罩出门已经成为日常,而长期佩戴口罩对面部皮肤也造成了一定的压力,若护理不当,也易形成敏感肌。当口罩与皮肤摩擦时,无纺布材质的口罩让皮肤更易出现敏感的症状,尤其本身是敏感肌的人群受其影响会更大。除了摩擦导致皮肤不适外,由于大部分口罩的透气性较差,在呼气吸气过程中,水气不易散失出去而保留在口罩内部或者附着在皮肤上,导致局部皮肤在这样闷热潮湿的情况下更易滋生细菌,破坏皮肤表面微生态的稳态,最终易形成敏感肌。因此,为了避免形成敏感肌或者减轻口罩对自身敏感肌的进一步加重,非必要情况下及时摘下口罩通风、日常对皮肤的护理是不可或缺的。而除了对敏感肌起护理作用的化妆品或起治疗作用的药品类,或许对口罩材质的研究、如何使口罩对皮肤敏感程度下降等也可能是未来的预防敏感肌的方向之一。

综上所述,目前对敏感肌的研究总体来说还不够完整深入,相对而言,敏感肌的预防、护理和治疗仍然处于一个有待完善的阶段。而随着敏感肌人群的不断增多,造成因素的多样化和复杂化,彻底治愈敏感肌的难度也随之加大。与此同时,未来预防治愈敏感肌产品也就有着更大的市场和良好的发展前景,不断探索更新敏感肌相关机制机理对此是十分有必要的。

基金项目

本文得到2022年北京市级大学生创新创业训练计划项目支持。

NOTES

*通讯作者。