1. 引言

1.1. 研究背景

赤道辐合带(Intertropical Convergence Zone, ITCZ)作为热带气候系统的重要的行星尺度系统,是南、北半球两个副热带高压之间气压最低、气流汇合的地带,同时也被定义为赤道低压带、热带对流带和赤道槽等。

赤道辐合带位置一般随季节进行南北移动,总体表现为冬季偏南、夏季偏北,其平均位置1月份在5˚S附近,7月份在12˚N~15˚N左右。在宽广的洋面上,ITCZ位置随季节变化较小,经常处在赤道附近,而在近大陆地区,它的位置则有明显的季节变化 [1]。ITCZ通常可分为两种——季风辐合带和信风辐合带,前者ITCZ变动幅度一般较大,几乎包括了所有的热带季风,随着季节变化波动很大,后者ITCZ变动幅度一般较小,主要分布在东太平洋、大西洋一带。ITCZ是一个近于东西向的天气系统,东西两侧具有一定的高低落差,多数情况下东侧纬度更高一些,全年平均状态下也表现为东侧纬度更高,仅夏季个别月份是西侧纬度更高。从ITCZ的演变来看,其发展过程可分为三个阶段:形成阶段、发展阶段和强盛阶段。在形成阶段,ITCZ的纬度较低;在发展阶段,ITCZ位置往往北抬;在强盛阶段,ITCZ上往往有热带气旋发生、发展 [2]。

整体来看,ITCZ的位置和强度的变化会影响赤道地区降水范围、强度和大气环流状况,进而造成整个热带地区甚至全球的气候异常,台风的发生发展与ITCZ也有着极密切的联系。因此,理解赤道辐合带的变化是气候变化研究中的重要问题。

1.2. 研究现状

最初﹐国外学者利用风场资料对赤道辐合带进行了定义,但因当时海上资料缺少,无法精确确定。范慧君(1985)利用云量确定ITCZ位置,发现CEP-ITCZ季节和年际变化均较小﹐仅为5˚N~8˚N [3]。蒋尚城(1988)利用长波辐射资料定义了ITCZ位置和强度,发现西太平洋ITCZ最强,同时也指出了双ITCZ现象——即现有的耦合大气海洋模式,例如耦合模式比较计划(CMIPs)中的模式,大部分都存在东南太平洋的虚假雨带,被称之为“双赤道辐合带偏差” [4]。随后气象研究人员又尝试用相对涡度来定义ITCZ。例如,用850 hPa纬向风经向切变涡度去定义ITCZ位置,其结果与通过云量资料定义的结果基本一致。Stanfield等(2016)利用降水资料对ITCZ进行了定义,并通过这种定义比较了29个模式分别对ITCZ的模拟效果。前辈们通过了多种角度,尝试从多个方向对赤道复合带进行了定义,同时运用各种方法去描述它的位置以及强度,使其基本特征能够得到定量分析。

马福慧,胡伯威(2018)的研究表明,全球ITCZ 11~4月偏于南半球,1~2月可达10˚S。5~10月则活跃在北半球,7~9月可北移至10˚N。一年之间ITCZ主轴线的南北摆动幅度为20纬距。4~5月完成越赤道季节性北跳,11月完成越赤道季节性南退。除了上述年位置周期性摆动以外,在强度上也有一年和半年的周期变化。平均来说,大约1月在南半球达最高强度,8月在北半球达次高强度 [5]。

对于CEP-ITCZ,朱金双,刘宇迪(1991)的最新研究显示,根据CPCP (CAMA)资料,CEP-ITCZ位置的季节变化上,普通年份CEP-ITCZ的中线位置在3月份移至最南端,约5.27˚N (5.32˚N),9月份移至最北端,约9.68˚N (9.82˚N)。值得注意的是,两类厄尔尼诺发生时,CEP-ITCZ位置的季节变化规律与普通年份相似,但在具体位置上会有一定的差别,中部型厄尔尼诺年CEP-ITCZ最南端移至5.00˚N (5.03˚N),最北端移至9.75˚N (9.86˚N);东部型厄尔尼诺年CEP-ITCZ最南端移至0.74˚N (0.96˚N),最北端移至8.11˚N (8.67˚N)。同时,在分析CEP-ITCZ的年平均特征过程中发现,中部型厄尔尼诺年的强度异常较大,位置略有偏移,强度异常大于位置异常;东部型厄尔尼诺年的CEP-ITCZ强度异常也较大,但位置却有更大的偏移,其位置异常大于强度异常 [6]。

1.3. 研究意义

ITCZ作为热带海区纬向方向上集中的强降雨带,同时也是哈德莱环流圈的上升中心,是热带气候系统的重要组成部分 [7] [8];另一方面ITCZ也是大气环流的重要成员,作为热带大气中最突出的特征之一,跨半球间信风的汇聚导致了强对流云系统、强降水和ITCZ内强烈的潜热释放,它的活动与变化不仅对于热带天气,而且对于中纬度地区的旱涝以及全球大气环流的变化都有着重大影响 [9] [10]。本文利用1979~2017年GPCP (Global Precipitation Climatology Project) 2.5˚ × 2.5˚全球逐月平均降水资料,着重探讨了中东太平洋赤道辐合带的季节和年际变化,通过进一步分析CEP-ITCZ在不同时间尺度上的特征,更好的理解并预测中东太平洋上的ITCZ的变化,并在观测CEP-ITCZ结构对气候变化的影响时,能够更好的把握相关特征,更准确的分析导致的气候变化。

2. 资料与方法

2.1. 研究区概况

太平洋海区水体均匀,面积广阔,在气候上更加有利于行星尺度风系的形成,太平洋南部海域该特征更加突出,北太平洋海区则情况不同,东西两岸差异较悬殊。信风辐合带主要分布东太平洋一带,即ITCZ在东太平洋的变动幅度一般较小。中纬度地区,极地东风带与西风带辐合形成副极地低压带,两个风带的湿度、气温等气象因素均相差较大,极地东风带锋面相比更加剧烈,在冬季尤为突出。西太平洋如菲律宾以东,东海和南海海面上,夏秋之间,在高温高湿条件下产生超低压中心,形成猛烈的热带风暴,即台风。夏季亚洲大陆为低气压,北太平洋气流向大陆运动,冬季情况完全相反,形成广大的季风气候区 [11] [12] [13]。

热带海洋是全球热量和水汽的重要来源 [14],太平洋作为世界第一大洋,其强对流对于全球气候变化具有重要影响。值得注意的是,厄尔尼诺和拉尼娜事件均发生在中东太平洋海域,其中厄尔尼诺事件为热带太平洋海温异常增暖的一种气候现象,拉尼娜现象则是指赤道太平洋东部和中部海面温度持续异常偏冷的现象,厄尔尼诺和拉尼娜事件不仅会使热带环流和天气气候发生异常,还会引起全球范围内的大气环流异常 [15]。

对于中东太平洋赤道辐合带,其位置和强度的微小变化都会引起热带地区显著的降水和环流改变,进而造成整个热带甚至全球的气候异常,同时由于其靠近nino3.4海区、nino3海区、nino4海区,除传统的南北边界摆动、中心位置移动,强度范围变化研究以外,还需要研究它在不同ENSO事件下,中东太平洋赤道辐合带产生的变化。

2.2. 资料概况

本文主要对中东太平洋赤道辐合带1979~2017年近39年的季节和年际变化特征进行分析,所用的数据为1979~2017年GPCP (Global Precipitation Climatology Project,全球降水气候计划) 2.5˚ × 2.5˚全球逐月平均降水资料,包含时间,经度,纬度,三个维度。该数据是由Global Precipitation Climatology Center (全球降水气候研究项目)综合了数十颗静止卫星和极轨卫星的红外和微波资料并经过全球多个台站数据校正后的卫星降水产品。数据作为热带地区降水研究的“准资料”历经几十年不断的改进与完善 [16]。

2.3. 研究方法

本文利用1979~2017年逐月平均降水资料,着重研究了CEP-ITCZ关键区域(180˚W~110˚W, 2.5˚S~22.5˚N)。同时采用Stanfield等(2016)从降水角度出发对CEP-ITCZ进行的定义,文章将降水强度大于4 mm/day的降雨带记为CEP-ITCZ [17],将该降雨带的平均降水量记为CEP-ITCZ强度,降水极值区域中心强度记为最大中心强度,关键区域内大于4 mm/day的格点数作为面积指数。同时用通过编程作图更加直观的分析CEP-ITCZ强度,位置,面积大小变化,对中东太平洋赤道辐合带季节和年际变化特征进行具体分析。

在说明ENSO与CEP-ITCZ季节和年际变化特征关系时,本文采用了中国气象局2017年发布的《GBT 33666-2017厄尔尼诺拉尼娜事件判别方法》中判定标准:nino3.4指数绝对值 ≥ 0.5,且持续达到5个月及以上,为一次厄尔尼诺事件,文章中nino3.4指数来源于美国国家海洋和大气管理局,并将nino3.4指数分别与总体39年逐月CEP-ITCZ强度、面积指数做相关性分析。

在分析CEP-ITCZ年际尺度变化时,由于CEP-ITCZ逐年最大中心强度高低波动幅度过大,本文采用Z-score数据标准化方法对强度数据处理进而得出偏离指数。该方法主要是基于原始数据的标准差和均值进行数据的标准化。该方法能够将不同量级的数据转化为统一量度的Z-score分值进行比较,提高了数据可比性,削弱了数据解释性。标准化的公式为:(Zij = (Xij − Xi)/Si),其中Xij为实际变量值、Zij为标准化后的变量值,可以简单理解为新数据 = (原数据 − 均值)/标准差。进行标准化后的数据将在0上下波动,大于0即高于平均水平,反之,说明低于平均水平。数据值越接近0就越接近平均水平,越远离0就越偏离平均水平。通过观察数据与平均水平的偏离状况,来分析该要素在CEP-ITCZ年际变化中的特征。

3. 研究结果

3.1. 中东太平洋赤道辐合带季节变化特征

3.1.1. 中东太平洋赤道辐合带总体月变化过程及表现特征

结合1979年~2017年CEP-ITCZ总体月(3月始至次年2月)平均状态分布来看,CEP-ITCZ整体有一个东西震荡和南北振动的过程,纬向方向的震荡过程明显较强烈,经向方向的振动过程较为平缓。

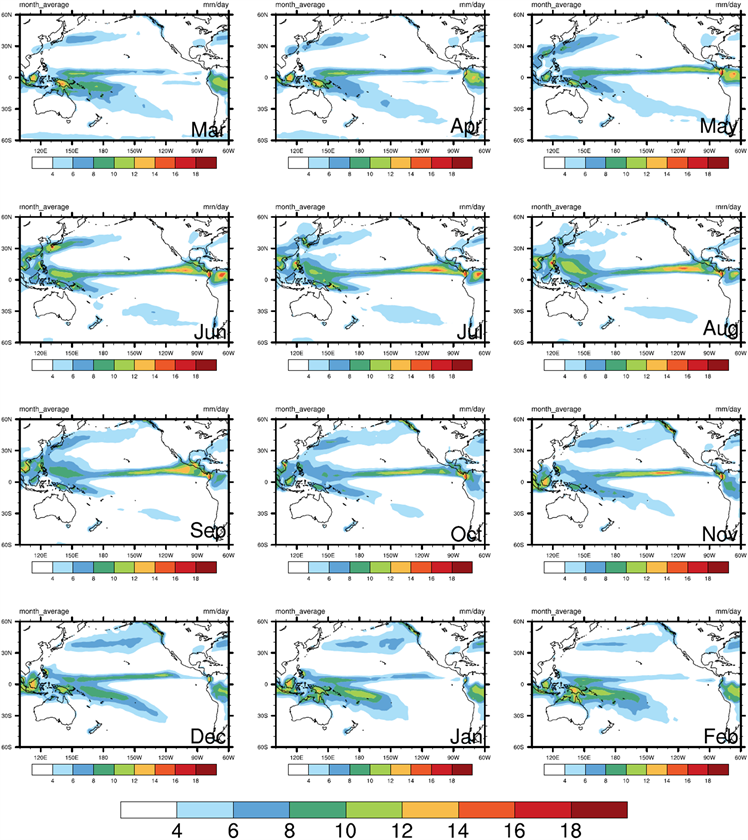

Figure 1. Mean state distribution of CPE-ITCZ from 1979 to 2017 (from March to February of the following year) (unit: mm/day)

图1. 1979年~2017年CEP-ITCZ总体月(3月始至次年2月)平均状态分布(单位:mm/day)

如图1所示,从纬向上看,CEP-ITCZ是一个包含东移加强、西撤稳定、西移衰退,三个阶段的东西震荡过程。1) 东移加强:3月份CEP-ITCZ开始出现向东加强的趋势,强度中心不断东移发展,形成断裂式的东、西强度分布;4月份CEP-ITCZ在继续东移加强的过程中,主要强度区域(>8 mm/day)有一定加强;5月份开始,CEP-ITCZ东侧发展的明显快于西侧,强度分布开始呈现东强西弱,东侧的主强度中心达到了10 mm/day以上,而西侧仅在8 mm/day以上;6月份,西侧的次强度中心在东移延伸过程中与东侧的主要降水区域开始有所连接,东侧的强度有大幅度的加强,出现大范围的高强度分布,有少量区域强度极值达到了16 mm/day以上;7月份CEP-ITCZ西弱东强的强度分布进一步加强,西侧的次强度中心,在东移过程完全合并进入东侧,东侧的高强度分布进一步扩大,强度达到16 mm/day以上的,也有一定区域分布;8月份CEP-ITCZ东移发展进入极盛状态,西侧的主要强度区域在7月份的基础上开始向西扩展,此时CEP-ITCZ最大中心强度、面积、强度均达到最大;2) 西撤稳定:9月份CEP-ITCZ东侧强度分布有明显减弱,开始呈现向西撤退的趋势;10月份CEP-ITCZ强度中心由东部西移撤退至中部,CEP-ITCZ整体由西弱东强的强度分布状态转为平缓均匀的带状强度分布,向西撤退的趋势进一步加强;11月份CEP-ITCZ强度中心已完全移动到中间区域,强度极值区也大体处于中间位置,整体呈现从中间向四周递减的均匀强度分布,此时CEP-ITCZ西移撤退至稳定状态。3) 西移衰退:12月份CEP-ITCZ开始大幅度衰退,较之11月份主要强度分布大范围保持在10 mm/day以上,12月份CEP-ITCZ除东侧有小部分10 mm/day以上强度分布,主要强度分布基本大于8 mm/day,外围停留在6 mm/day以上,CEP-ITCZ整体强度分布完全衰退;次年1月份,CEP-ITCZ整体强度进一步西移衰退,主要强度分布断裂为东西两部分,强度均不大,最大强度中心仅在6 mm/day;次年2月份CEP-ITCZ整体衰退为极弱状态,原次年1月份东西分布的主要强度区域(>6 mm/day)也完全消退,整体表现为4 mm/day以上的极衰弱带状分布。

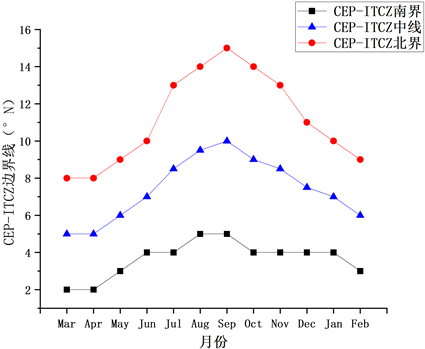

Figure 2. Overview of the overall monthly North-South boundary of CEP-ITCZ from 1979 to 2017 (unit: ˚N)

图2. 1979年~2017年CEP-ITCZ总体逐月(3月始至次年2月)南北界概况(单位:˚N)

如图2所示,从经向上看,3至9月份CEP-ITCZ逐渐北跳,在9月份时移至最北处,此时中线位置为10˚N,随后从9月到次年的2月份开始南撤,逐渐退至原来位置。

单看CEP-ITCZ南界,在东移加强阶段后期、整个西移稳定阶段以及西移衰退阶段初期,它的位置变化均较为稳定,相对偏北,而在西移衰退后期以及东移加强前期,南界位置则更加偏南。整体看来,南界的变化幅度不超过3˚N,南界的振动情况更加少动。

单看CEP-ITCZ北界,其南北振动更加明显,变化幅度最大达到5˚N,基本与CEP-ITCZ发展阶段保持一致,在东移发展阶段和西撤稳定阶段中,不断北跳,于9月份北跳至最北处15˚N,之后与CEP-ITCZ西移衰退阶段保持一致,开始不断南撤,逐渐退回原来位置。

Figure 3. Overview of overall monthly (a) area index (b) intensity of CEP-ITCZ from 1979 to 2017

图3. 1979年~2017年CEP-ITCZ总体月(a)面积指数(b)强度概况

如图3及表1所示,CEP-ITCZ面积及CEP-ITCZ强度发展基本表现为:在3~8月份逐渐增加,8月份时达到最大值,从8月到次年2月份转为逐渐减小,总体与东移发展、西撤稳定、西移衰退三阶段基本保持一致。

CEP-ITCZ面积发展在6月份出现所回落,此时正处于即将转为西弱东强局势的关键时间节点,CEP-ITCZ西侧面积有一定收缩,东侧开始逐渐扩张,较之5月份较平缓带状分布,6月份呈现西窄东宽的不规则带状。

CEP-ITCZ强度发展在东移加强后期、西撤稳定整个时期以及西移衰退前期,整体较强,强度最大出现在8月份,为8.39 mm/day,整个时期强度上下波动不超过1 mm/day;在西移衰退后期和东移加强的前期,CEP-ITCZ强度普遍很弱,强度最小出现在次年2月份,为5.21 mm/day。

结合上述分析,总的来说,1) 纬向上,CEP-ITCZ是一个东西震荡过程,整体经历了东移加强(3月~8月),西撤稳定(9月~11月),西移衰退(12月~次年2月)三个阶段;2) 经向上,CEP-ITCZ是一个南北振动过程,3至9月份CEP-ITCZ整体逐渐北跳,从9月到次年的2月份开始南撤,逐渐退至原来位置,9月份时北跳至最北处。比较来看,CEP-ITCZ南界变化幅度较小,北界变化幅度较大,相对来说北界更加敏感;3) CEP-ITCZ最大中心强度、CEP-ITCZ面积、CEP-ITCZ强度的发展与东移发展、西撤稳定、西移衰退三阶段基本保持一致,在东移加强过程中CEP-ITCZ最大中心强度、面积、强度大体均呈现增强趋势;在西侧稳定阶段,开始有小幅度的回落,上下波动幅度均不大;到西移动衰退阶段开始大幅度减弱;4) CEP-ITCZ最大中心强度、面积分布、强度基本在8月份达到极盛状态,在次年2月份达到极弱状态。

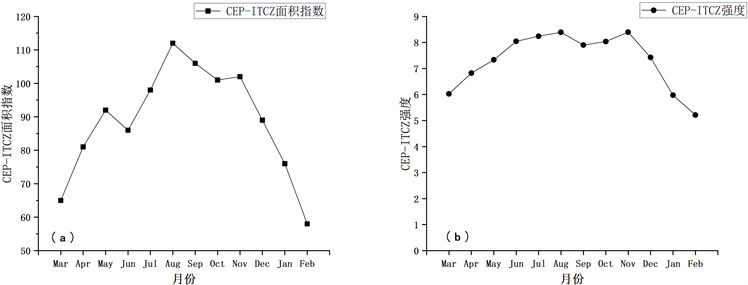

3.1.2. 中东太平洋赤道辐合带总体季节变化过程及表现特征

如图4所示,不同季节,中东太平洋赤道辐合带的范围、强度和形状特征具有显著差异。

Table 1. Overview of the overall monthly variation of CEP-ITCZ from 1979 to 2017

表1. 1979年~2017年CEP-ITCZ总体月变化概况

春季CEP-ITCZ大体处于发展期(3月~5月,即月变化尺度上东移加强阶段前期),CEP-ITCZ向东继续发展加强,其主次中心位置分布于东西两侧,呈断裂状,南北跨度不大(2˚N~8˚N),整体表现为狭长平缓的带状,CEP-ITCZ的主中心位置偏东,约为(125˚W, 7˚N),最大中心强度为10 mm/day以上。

夏季CEP-ITCZ达到旺盛期(6月~8月,即月变化尺度上东移加强阶段后期),其西侧次降水中心随着发展,逐渐延伸,与东侧的主要降水中心区域连接起来,同时东侧的主中心位置东移至关键区域最右边界处,强度达到极盛,为18 mm/day。夏季CEP-ITCZ强度分布大体从西向东逐渐增大,在东部关键区边界处分布范围广阔。从形状上看,CEP-ITCZ整体表现为由西向东逐渐加宽的带状,西侧狭窄平缓区域南北边界为(3˚N~12˚N),东侧宽阔区域最大南北边界达到(4˚N~16˚N),南北跨度明显增大,北部边界北跳4˚左右,南部边界南跳幅度的较小,约1˚~2˚。

秋季CEP-ITCZ进入平缓期(9月~11月,即月变化尺度上西撤稳定阶段),夏季处于东侧的降水强度中心开始向西撤退,与次中心完全结合在一起,整个秋季CEP-ITCZ强度中心表现为细长柳叶状,纬向上跨越近45个经度(168˚W~123˚W),经向上跨越近2.5个纬度(7.5˚N~10˚N),总的来说,秋季CEP-ITCZ整体强度较大,由中间向两边递减,分布均匀广阔,强度中心位于中间位置(137˚W, 7˚N),大小达到了18 mm/day。形状上,秋季CEP-ITCZ呈现平缓的带状,南北跨度约9˚ (4˚N~13˚N)。

冬季CEP-ITCZ转为衰退期(12月~次年2月,即月变化尺度上西移衰退阶段),整体向西衰退,主、次降水强度中心完全断裂,次强度中心仅在关键区西侧突出一小部分,主强度中心仍处于东侧,强度大幅度减弱,最大中心强度仅为7 mm/day。秋季CEP-ITCZ整体呈现为狭长的带状分布,南北跨度约6˚ (4˚N~10˚N),较之夏秋季大幅变窄,北部边界有明显南撤。

总的来说,春季和冬季CEP-ITCZ强度明显小于夏季和秋季。夏秋两季CEP-ITCZ南北跨度相差不大,夏季CEP-ITCZ整体要比秋季CEP-ITCZ更偏北一点(约1˚N),中心位置也更加偏东,两者最大中心强度均达到了18 mm/day。夏季的强度分布从西向东逐渐加强,并在东侧关键区边界处,有大范围的高强度分布;秋季的强度分布更加均匀,从中心向外逐渐递减。春季和冬季CEP-ITCZ南北跨度一致,春

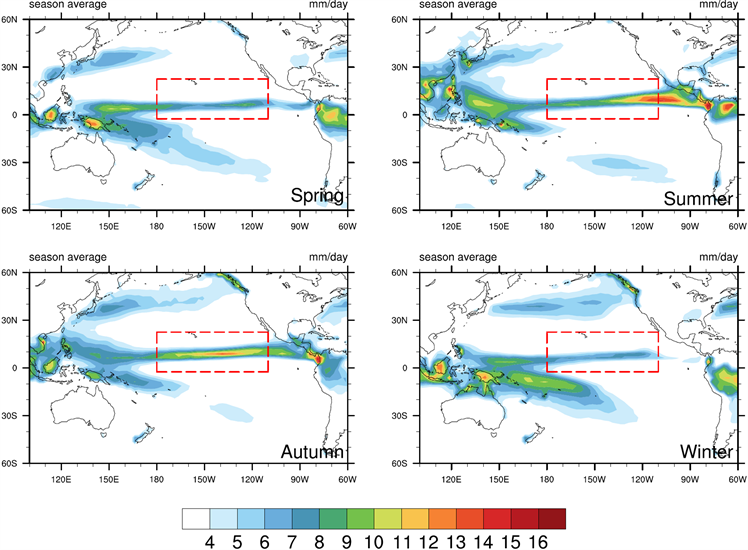

Figure 4. Distribution of the overall seasonal mean state of CEP-ITCZ from 1979 to 2017 (unit: mm/day)

图4. 1979年~2017年CEP-ITCZ总体季节平均状态分布(单位:mm/day)

季CEP-ITCZ整体相较秋季明显更偏南(约2˚N),位置方面更加偏西一点,春季CEP-ITCZ最大中心强度也较大于冬季,但两者总体都处于一个较低水平,强度分布均为狭长带状。春季CEP-ITCZ主、次强度中心,呈东西分布分裂状,冬季CEP-ITCZ主、次强度中心则完全分裂,且主、次强度中心强度均小于春季。

Table 2. Overview of the overall seasonal variation of CEP-ITCZ from 1979 to 2017

表2. 1979年~2017年CEP-ITCZ总体季节变化概况

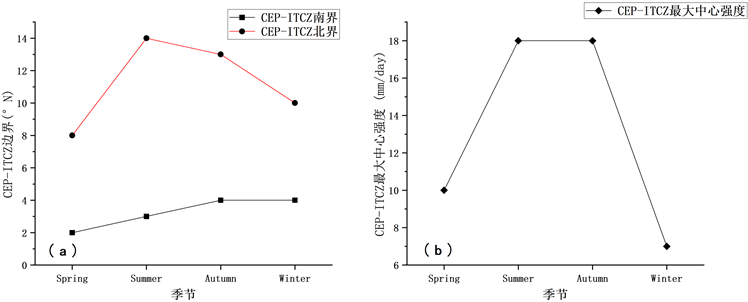

结合表2以及图5,整体比较来看,1) CEP-ITCZ整体夏秋季偏北,冬春季偏南;2) CEP-ITCZ强度分布排序依次为夏季 > 秋季 > 春季 > 冬季;3) 形状上,春季、冬季均为狭长带状,秋季为平缓宽阔带状,夏季为由西向东逐渐变宽的不规则带状;4) 中心位置分布上,春、秋、冬季CEP-ITCZ大体均处于中间位置,其中秋季更加偏西一点,夏季强度中心则处于不规则带状的东北边界处;5) 强度分布上,

Figure5. Overview of CEP-ITCZ overall season (a) North South boundary and (b) maximum central intensity from 1979 to 2017

图5. 1979年~2017年CEP-ITCZ总体季节(a) 南北界(b) 最大中心强度概况

春季CEP-ITCZ存在东西分布分裂状的主、次强度中心,冬季CEP-ITCZ则为完全分裂状的主、次强度中心,春冬两季CEP-ITCZ的主强度中心均在CEP-ITCZ中东侧有一定范围的强度分布,次强度中心则都为西侧关键区边界突出的一小部分,范围小,强度不大;秋季CEP-ITCZ强度分布呈现由中心向四周递减的均匀分布,范围广阔;夏季CEP-ITCZ强度分布主要集中在东侧关键区域边界处,且在该区域有较大范围的高强度分布,整体的强度分布呈现东强西弱;6) 春夏秋冬四个季节CEP-ITCZ总体呈现一个发展,旺盛,平缓,衰退的过程。

3.2. 中东太平洋赤道辐合带年际变化特征

3.2.1. 中东太平洋赤道辐合带年际变化过程总体分析

图6为1979年~2017年中东太平洋赤道辐合带总体年平均状态分布图,由该图可以看出,总体年平

Figure6. Overall annual mean status distribution of CEP-ITCZ from 1979 to 2017 (unit: mm/day)

图6. 1979年~2017年CEP-ITCZ总体年平均状态分布(单位:mm/day)

Table 3. General overview of the CEP-ITCZ from 1979 to 2017

表3. 1979年~2017年CEP-ITCZ总体概况

均分布状态下,CEP-ITCZ有两个较强的降水中心,分别位于左右两侧,且两降水中心都呈细长的纺锥状,东侧降水中心范围广度、强度均明显大于西侧,为主降水中心,其经度跨度约为18˚,纬度跨度在最宽处约为1.5˚,用该主降水中心强度极值所在位置来描述CEP-ITCZ总体年平均位置,大约位于(117˚W, 9˚N),强度大小约为10 mm/day。总体来说,多年平均状态下CEP-ITCZ南部边界约为4˚N,北部边界约在13˚N,南北跨度大约在10˚左右。

进为更加详细的分析CEP-ITCZ年际变化特征,本文将通过对1979~2017年CEP-ITCZ南、北边界、最大中心强度以及中心位置分析,对CEP-ITCZ年际变化中的总体特征进行深入的探讨。

由表3可知,在CEP-ITCZ年际变化过程中,CEP-ITCZ北界的变化幅度较小,仅1˚~2˚,其最北处为13˚N,最南处为11˚N。相较而言,CEP-ITCZ南界变化幅度更大,最北处为7˚N,最南处为0˚N,跨越近7个纬度,这与CEP-ITCZ月、季尺度变化过程中,南界少动,北界变化幅度较大的特点恰恰相反。

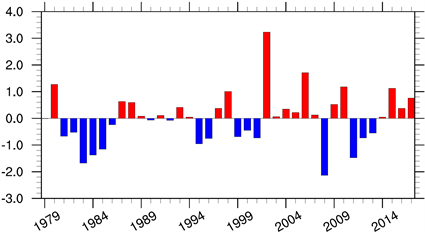

Figure 7. Annual maximum deviation index of central intensity of CEP-ITCZ from 1979 to 2017

图7. 1979~2017年CEP-ITCZ逐年最大中心强度偏离指数

由于CEP-ITCZ逐年最大中心强度高低波动幅度较大,本文采用Z-score数据标准化处理得出偏离指数。通过观察数据与平均水平的偏离状况,来分析上述该要素在CEP-ITCZ年际变化中的特征。文章将偏离指数大于1和小于−1,定为异常偏强/弱状态。

通过观察图7,可以发现1979~2017年CEP-ITCZ逐年最大中心强度大体分为三个阶段:1) 异常偏弱阶段:1987年之前,CEP-ITCZ最大中心强度基本处于平均状态之下,其中有三个年份均小于−1,总体是异常偏弱的;2) 平缓阶段:1988年到2001年,CEP-ITCZ最大中心强度总体偏离状态较为平缓,除了1998年和1995年,分别略大于1和小于−1,其余年份基本都在平稳状态之内;3) 异常偏强阶段:2001年之后,CEP-ITCZ最大中心强度偏离指数大多表现为正值,且出现较多异常偏强情况。值得注意的是,在2002年和2008年分别出现最大异常偏强和最大异常偏弱,但2002年的异常偏强的偏离情况明显远远超过2008年的异常偏弱,故整体仍表现为异常偏强。

Figure 8. Distribution of annual maximum intensity center of CEP-ITCZ from 1979 to 2017 (unit: mm/day) (The bottom map is the overall annual average precipitation distribution map, and the black dots represent the maximum intensity center that occurred once at this location; The purple medium-sized point represents that the maximum intensity center has appeared twice at this position; The large red dot represents that the maximum intensity center has appeared three times at this position)

图8. 1979~2017年CEP-ITCZ逐年最大强度中心分布情况(单位:mm/day) (底图为总体年平均降水分布图,黑色小点代表该位置出现过一次最大强度中心;紫色中等大小点代表该位置出现过两次最大强度中心;红色大点代表该位置出现过三次最大强度中心)

由图8可知,1979~2017年39年最大强度中心大多散落在CEP-ITCZ三个区域:1) 西区:西界:142.5˚W;西界:130˚W;北界:10˚N;南界:5˚N;2) 中东区:西界:122.5˚W;西界:110˚W;北界:10˚N;南界:5˚N;3) 东区:西界:170˚W;西界:165˚W;北界:5˚N;南界:0˚N。以上三个区域,按照散布的年份个数排序有:东区(14) > 中东区(13) > 西区(5)。

整体来看,CEP-ITCZ在年际变化过程中大部分年份的最大强度中心集中在关键区东侧(中东区、东区),小部分处于西区,只有极少数年份不规则的散落在其他区域。

结合前文,总的来说,1979~2017年CEP-ITCZ的年际变化在位置上表现出一些明显特征,在某些方面,年际尺度特征与月、季尺度的特征恰恰相反,例如:CEP-ITCZ南、北边界变化过程中,在年际尺度上通常表现为南界变化幅度较大,北界少动。同时注意到,逐年变化过程中,最大中心强度大多分布在关键区的东侧,基本散落在中东区(西界:122.5˚W;西界:110˚W;北界:10˚N;南界:5˚N)、东区(西界:170˚W;西界:165˚W;北界:5˚N;南界:0˚N)两个主要区域。另一个重要特征——CEP-ITCZ逐年最大中心强度大体经历了异常偏弱阶段(1979~1987年)、平缓阶段(1988~2001年)、异常偏强阶段(2002~2017年)三个阶段。

3.2.2. CEP-ITCZ年际变化特征表征参数概况

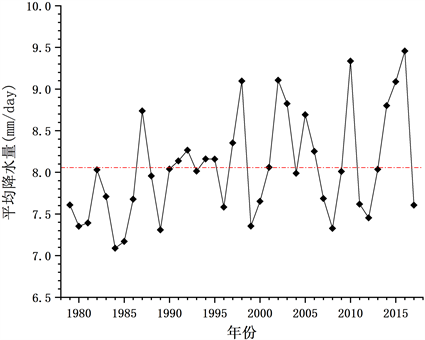

如图9所示,1979~2017年CEP-ITCZ强度总体呈现升高态势,强度高低波动明显,总体平均值为8.06 mm/day。

1990年之前,CEP-ITCZ强度波动幅度逐渐增大,1979年至1986年CEP-ITCZ波动幅度较小,强度值整体均偏小,除1982年几乎接近平均值外,其强度基本处于平均值以下,并在1984年出现CEP-ITCZ强度最小值7.09 mm/day。1984年到1987年间,CEP-ITCZ强度出现了较长时间的连续增长,在1987年到达峰值为8.74 mm/day;1990~1995年,CEP-ITCZ强度波动幅度开始大幅减弱,但仍基本保持在总体

Figure 9. Time series plot of CEP-ITCZ intensity from 1979 to 2017 (unit: mm/day)

图9. 1979年~2017年CEP-ITCZ强度时间序列图(单位:mm/day)

强度平均值以上;1995~2010年CEP-ITCZ强度开始恢复较大幅度波动;整体来看,1979年~2010年CEP-ITCZ强度变化基本以2~4年为一周期,2010年以后波动幅度进一步加大,在2016出现CEP-ITCZ强度最大值9.46 mm/day。

Figure 10. Time series plot of mean center intensity of CEP-ITCZ from 1979 to 2017 (unit: mm/day)

图10. 1979年~2017年CEP-ITCZ平均中心强度时间序列图(单位:mm/day)

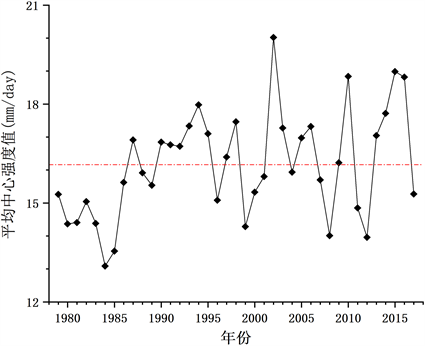

观察图10可以发现,较之CEP-ITCZ强度变化,1979~2017年CEP-ITCZ平均中心强度起伏与前者波动变化大体保持一致。由CEP-ITCZ平均中心强度时间序列图(1979~2017年逐年平均最大中心强度)可知,1979~2017年CEP-ITCZ平均中心强度值高低波动明显,总体平均值为16.16 mm/day。

1990年以前CEP-ITCZ平均中心强度基本均处于总体平均值之下(除1987年),其中1984年为CEP-ITCZ平均中心强度最低值13.09 mm/day;从1984年到1987年,有一个较长时间的连续增长,并在1987年到达峰值为16.91 mm/day;1990~1995年,CEP-ITCZ平均中心强度波动幅度开始放缓,但均处于总体平均值上方;1995~2010年CEP-ITCZ平均中心强度开始出现较大幅度波动,值得注意的是,从1999年到2002年出现了一次大幅度的增长,在2002年到达CEP-ITCZ平均中心强度总体最大值20.02 mm/day,除去2002年的此次超大幅度波动,1995~2010年总体保持一个较均匀的波动幅度;整体来看,1979年~2010年CEP-ITCZ平均中心强度变化基本以2~4年为一周期,2010年以后保持稳定的大幅度波动。

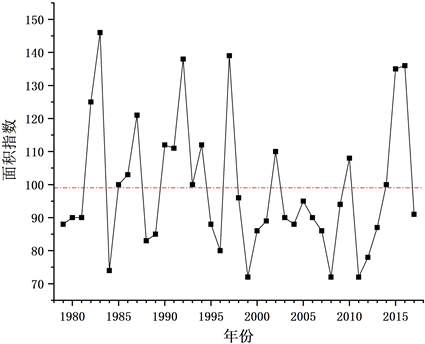

Figure 11. Time series plot of CEP-ITCZ area index from 1979 to 2017 (unit: mm/day)

图11. 1979年~2017年CEP-ITCZ面积指数时间序列图(单位:mm/day)

较之CEP-ITCZ强度与平均中心强度变化,1979~2017年CEP-ITCZ面积指数起伏波动更大,整体变化趋势也与前两者不同。由图11可知,CEP-ITCZ面积变化大体呈现三个波动阶段,总体平均值约为99。

2000年之前,面积变化处于较大的波动起伏状态——一般以4年为周期,面积开始大幅增长,然后急剧缩减,接着面积继续发生扩张。面积最大年份出现在1983年为146;2000年~2010年面积的波动幅度开始大幅缩减,主要体现为面积扩张时的最大面积峰值较之2000年之前明显减小;2010年以后,面积变化又恢复大幅度波动状态,与2000年之前的状态基本一致。在面积变化过程中,最小面积为72,分别出现在1999年、2008年、2011年。值得注意的是,在1984年也出现了较小面积为74,总体在三个阶段均有面积低值的分布。

总的来说,CEP-ITCZ强度与CEP-ITCZ平均中心强度在年变化过程中,其整体变化和波动趋势大体一致,而CEP-ITCZ面积变化在年际尺度上,与前两者的变化趋势有较大差异。

3.2.3. CEP-ITCZ年际变化过程中一次典型的波动过程

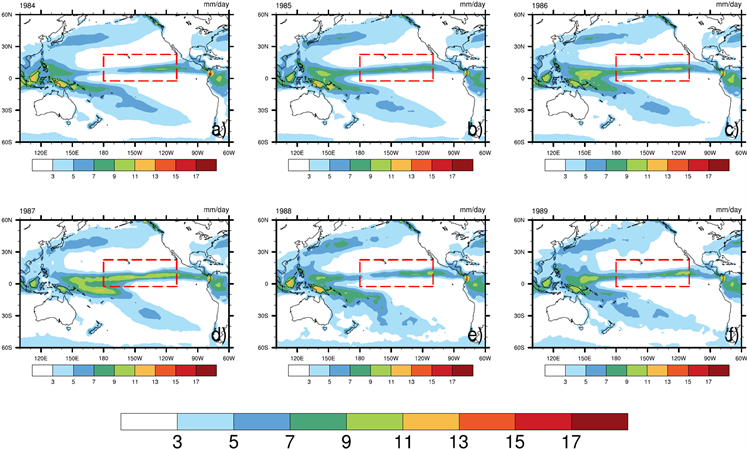

为进一步了解中东太平洋赤道辐合带年际变化,本文选取了一次典型的波动过程,通过1984年~1989年CEP-ITCZ年平均分布状态变化,分析总结CEP-ITCZ年际变化特征。

如图12所示,1984年CEP-ITCZ表现为明显的东强西弱局势,强度分布呈现由西向东逐渐增大的带状,此时对应的CEP-ITCZ强度、CEP-ITCZ平均中心强度,CEP-ITCZ面积大小都处于最小状态;1984年至1987年,整体开始向西连续发展加强,到1987年CEP-ITCZ各项均达到最大水平;1987年以后,CEP-ITCZ开始向东移动衰退,1988年时,面积衰退为此次波动最小状态,到1989年强度和平均中心强度也衰退为最弱状态,且面积并没有明显增长。

(a) 1984年;(b) 1985年;(c) 1986年;(d) 1987年;(e) 1988年;(f) 1989年

(a) 1984年;(b) 1985年;(c) 1986年;(d) 1987年;(e) 1988年;(f) 1989年

Figure 12. A typical CEP-ITCZ fluctuation process (unit: mm/day)

图12. 一次典型的CEP-ITCZ波动过程(单位:mm/day)

通过上述的一次典型波动过程描述,再结合前文的分析,可以发现,在CEP-ITCZ逐年变化过程中经常伴随着波动变化,此类波动一般包括西移发展、东移衰弱两个过程,在西移发展过程中通常体现为CEP-ITCZ强度、CEP-ITCZ平均中心强度,CEP-ITCZ面积的增大,而在东移衰弱过程中则相反。同时可以看出,2010年之前CEP-ITCZ的波动通常为2~4年一个周期,2010年以后CEP-ITCZ的波动幅度开始加剧,周期变得不稳定。

总体来说,从年变化尺度上来看,CEP-ITCZ是一个西移发展,东移衰弱交替变化的波动过程,2010年之前,CEP-ITCZ的波动通常为2~4年一个周期,2010年以后CEP-ITCZ的波动幅度开始加剧,周期变得不稳定。

3.3. ENSO与CEP-ITCZ季节和年际变化

3.3.1. 强厄尔尼诺年份下CEP-ITCZ位置变化特征

厄尔尼诺和拉尼娜事件均发生在中东太平洋海域,其中厄尔尼诺事件为热带太平洋海温异常增暖的一种气候现象,拉尼娜现象则是指赤道太平洋东部和中部海面温度持续异常偏冷的现象,厄尔尼诺和拉尼娜事件不仅会使热带环流和天气气候发生异常,还会引起全球范围内的大气环流异常。

本文采用中国气象局2017年发布的《GBT 33666-2017厄尔尼诺拉尼娜事件判别方法》判定标准:nino3.4指数绝对值 ≥ 0.5,且持续达到5个月及以上,为一次厄尔尼诺事件,文章中nino3.4指数来源于美国国家海洋和大气管理局,具体的一些判断标准如下:1) 厄尔尼诺事件判定:nino3.4指数绝对值 ≥ 0.5,且持续达到5个月及以上,为一次厄尔尼诺事件;2) nino3.4指数强度:a) 0.5 ≤ 绝对值 < 1:较弱;b) 1 ≤ 绝对值 < 1.5:弱;c) 1.5 ≤ 绝对值 < 2:中等;d) 绝对值 ≥ 2:强;3) 普通年份或较弱年份:整年范围内,nino3.4指数绝对值 ≥ 0.5无法达到5个月及以上;若与上一年或下一年连续在一起5个月nino3.4指数大于0.5,但本年度的连续月份小于3个月;或本年度连续月份大于等于三个月,但连续月份内的nino3.4指数均小于1。

根据以上标准,将1979~2017年共分为ENSO年份与普通或ENSO过弱年份——1979~2017年39年间,普通或ENSO过弱年份共有14年,ENSO年份有25年。通过表4 1979~2017年ENSO年份与及强度表,可以看出,ENSO指数峰值出现月份一般为12月、1月、2月。

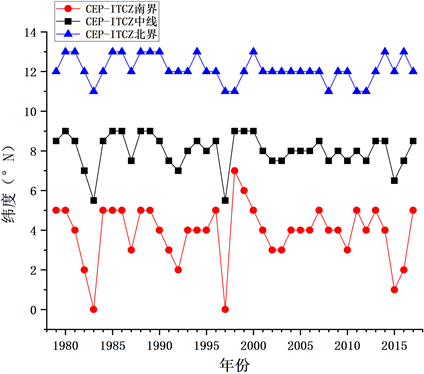

Figure 13. Time series diagram of the southern and northern boundaries and midline of CEP-ITCZ from 1979 to 2017 (unit: ˚N)

图13. 1979~2017年CEP-ITCZ南、北边界及中线时间序列图(单位:˚N)

由表4 1979~2017年ENSO年份与普通或过弱年份分型及强度表,可以发现1979~2017年39年间出现了6个强ENSO年份,该6个强ENSO年份事实上是3个连续跨年度强厄尔尼诺事件,分别为1982~1983年、1997~1998年、2015~2016年,各自以1983年(2.35 > 2.2)、1997年(2.41 > 2.38)、2015年(2.72 > 2.57)为厄尔尼诺事件强度峰值发生年份。

结合图13 1979~2017年CEP-ITCZ南、北边界及中线时间序列图,可以明显发现在1983年、1997年和2015年CEP-ITCZ的南、北边界及中线均处于一次大幅度波动的最低点处。即在强厄尔尼诺发生时,CEP-ITCZ整体位置随之大幅度南撤,在到达峰值状态时南撤至最南处,之后开始北退回到原来位置。

比较看来,在逐年变化过程中,南界的变化幅度不大,只有1~2个纬度。而北界相对波动幅度较大,且对强厄尔尼诺事件异常敏感。

Table 4. Year and intensity of ENSO from 1979 to 2017

表4. 1979~2017年ENSO年份与及强度

3.3.2. ENSO与CEP-ITCZ季节、年变化过程中强度及面积相关性

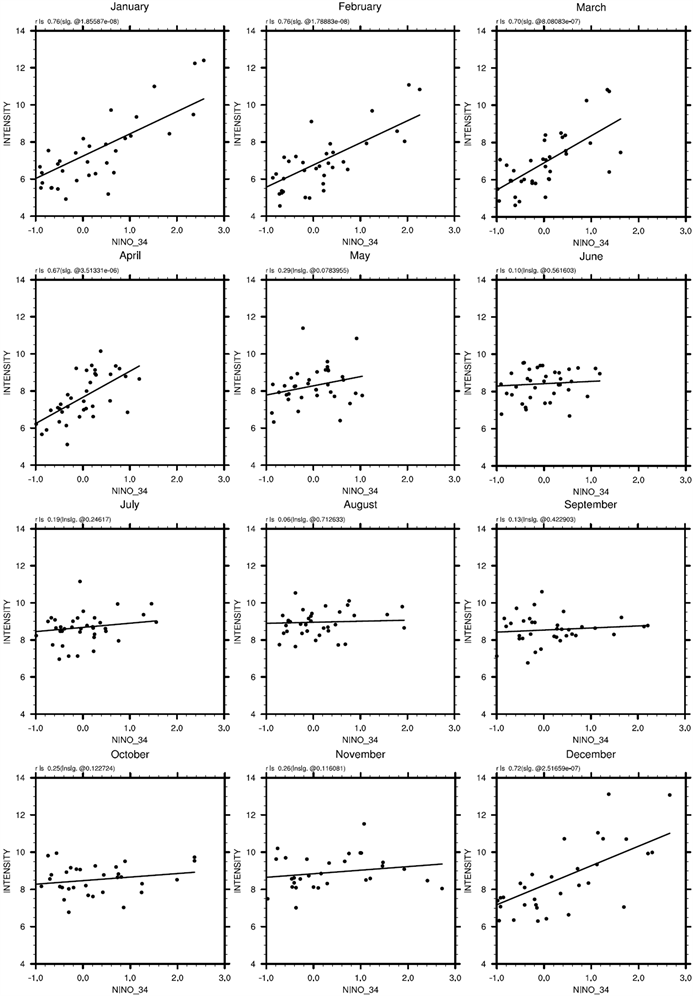

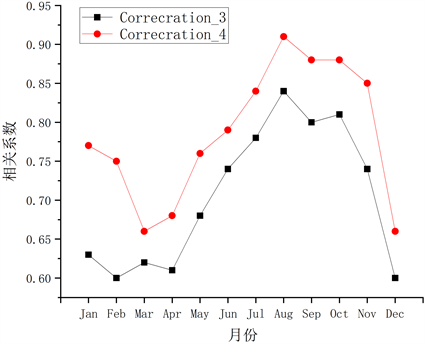

为进一步了解ENSO与CEP-ITCZ季节尺度变化中的联系,本文对1979~2017年逐年每月CEP-ITCZ强度与nino3.4指数(ENSO强度表征指数)、CEP-ITCZ面积指数与nino3.4指数(ENSO强度表征指数)做相关性分析。

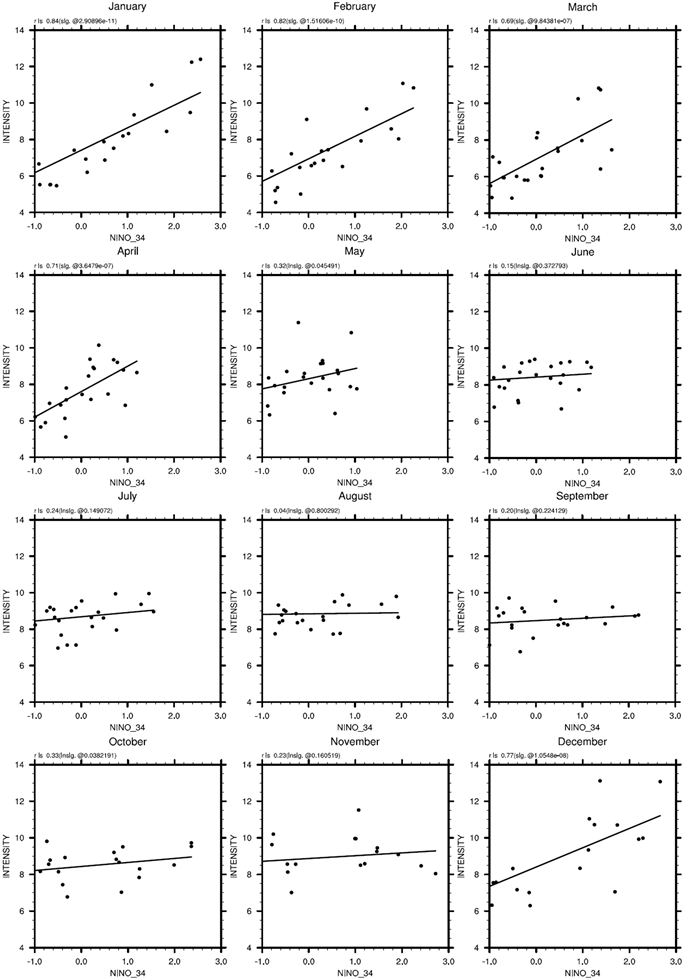

如图14、图15所示,在1979年-2017年ENSO强度指数与CEP-ITCZ强度逐12月相关性散点图(39年)、1979年~2017年ENSO强度指数与CEP-ITCZ强度逐12月相关性散点图(25年) (剔除普通年份和ENSO强度过弱年份)中,每年的1月、2月、3月、4月、12月均通过99%显著性检验,每年的以上五个月CEP-ITCZ强度与nino3.4指数(ENSO强度表征指数)相关系数均在0.69~0.84之间,相关性很强。

在剔除普通年份和ENSO强度过弱年份后,仅在ENSO发生年份中,逐年每月CEP-ITCZ强度与nino3.4指数(ENSO强度表征指数)相关性有较大的提升,如下图所示:

Figure 14. Scatter plot of 12-month correlation between ENSO intensity index and CEP-ITCZ intensity from 1979 to 2017 (39 years)

图14. 1979年~2017年ENSO强度指数与CEP-ITCZ强度逐12月相关性散点图(39年)

Figure 15. Scatter plot of 12-month correlation between ENSO Intensity index and CEP-ITCZ intensity from 1979 to 2017 (25 years) (excluding ordinary years and years with weak ENSO intensity)

图15. 1979年~2017年ENSO强度指数与CEP-ITCZ强度逐12月相关性散点图(25年) (剔除普通年份和ENSO强度过弱年份)

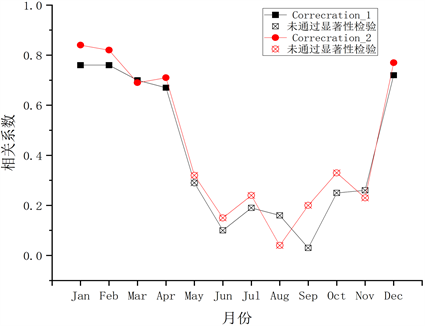

Figure 16. Time series diagram of two types of correlation coefficients between ENSO intensity index and CEPITCZ intensity, Correction_1: Correlation between monthly ENSO intensity index and CEP-ITCZ intensity from 1979 to 2017; Correction_2: Correlation between monthly ENSO intensity index and CEP-ITCZ intensity from 1979 to 2017 (excluding ordinary years and years with weak ENSO intensity)

图16. ENSO强度指数与CEP-ITCZ强度两类相关系数时间序列图,Correction_1:1979年~2017年逐月ENSO强度指数与CEP-ITCZ强度相关性;Correction_2:1979年~2017年逐月ENSO强度指数与CEP-ITCZ强度相关性(剔除普通年份和ENSO强度过弱年份)

结合图16,总的来说,每年的1月、2月、3月、4月、12月,CEP-ITCZ强度与nino3.4指数(ENSO强度表征指数)有很大的相关性,两者呈现明显的正相关,即CEP-ITCZ在年际变化过程中表征为厄尔尼诺加强时,该年份的1月、2月、3月、4月、12月的CEP-ITCZ强度会随之加强;相反,CEP-ITCZ表征为拉尼娜加强时,该年份的1月、2月、3月、4月、12月的CEP-ITCZ强度会随之减弱。且在ENSO年份下,CEP-ITCZ强度与nino3.4指数(ENSO强度表征指数)相关性在1月、2月、3月、12月以上四个月会进一步加强。

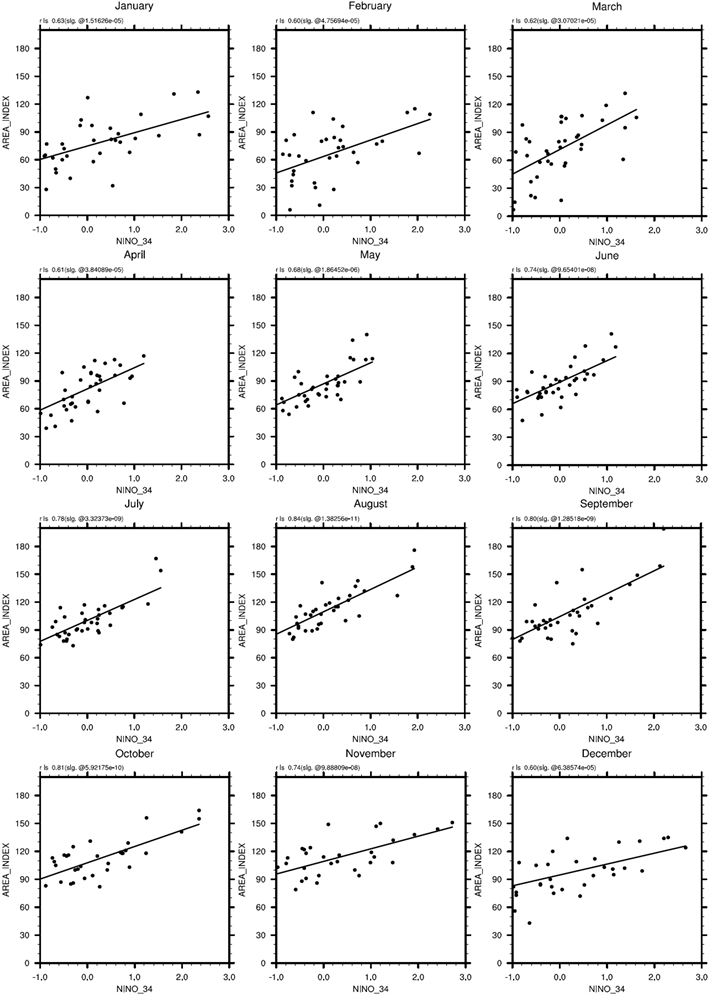

如图17、图18所示,在1979年-2017年ENSO强度指数与CEP-ITCZ面积指数逐12月相关性散点图(39年)、1979年~2017年ENSO强度指数与CEP-ITCZ面积指数逐12月相关性散点图(25年) (剔除普通年份和ENSO强度过弱年份)中,全年1~12月均通过99%显著性检验,逐年每月CEP-ITCZ面积指数与nino3.4指数(ENSO强度表征指数)相关系数在0.62~0.88之间,相关性很强。

在剔除普通年份和ENSO强度过弱年份后,仅在ENSO发生年份中,逐年每月CEP-ITCZ强度与nino3.4指数(ENSO强度表征指数)相关性有显著提升,如下图所示。

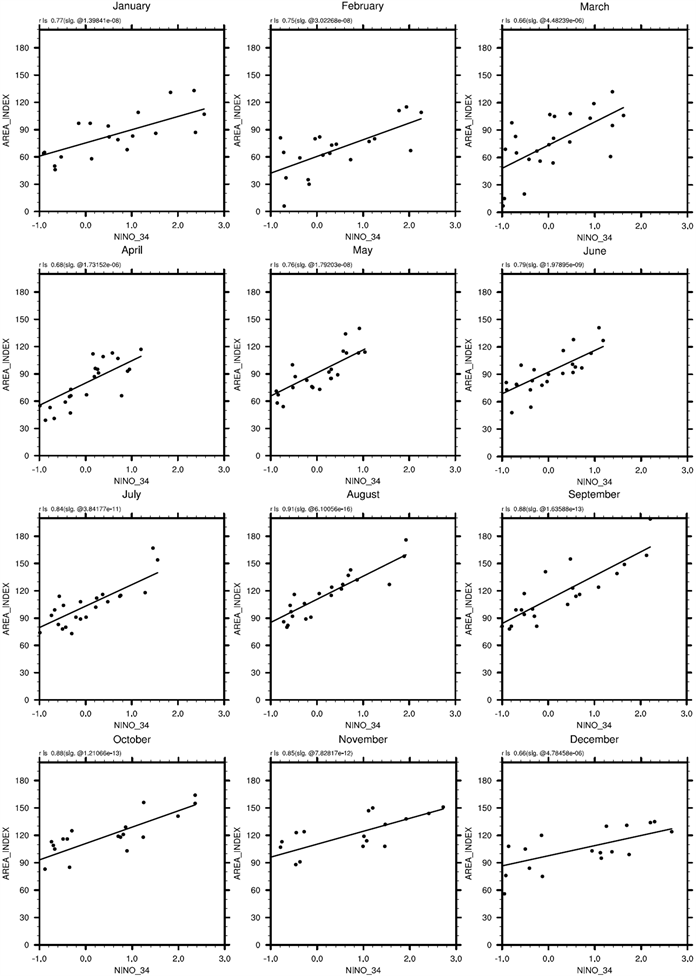

结合图19,总的来说,在全年的12个月中,CEP-ITCZ面积指数与nino3.4指数(ENSO强度表征指数)均有很大的相关性,两者呈现明显的正相关,即CEP-ITCZ在年际变化过程中表征为厄尔尼诺加强时,该年份的CEP-ITCZ面积会随之扩张;相反,CEP-ITCZ表征为拉尼娜加强时,该年份的CEP-ITCZ面积会随之缩减。在ENSO年份下,CEP-ITCZ面积与nino3.4指数(ENSO强度表征指数)相关性会进一步加强,特别在1月份、2月份相关性有大幅提升。

4. 结论与展望

4.1. 主要结论

本文利用1979~2017年GPCP (全球降水气候学项目) 2.5˚ × 2.5˚全球逐月平均降水资料,从降水角度

Figure 17. Scatter plot of 12-month correlation between ENSO intensity index and CEP-ITCZ area index from 1979 to 2017(39 years)

图17. 1979年~2017年ENSO强度指数与CEP-ITCZ面积指数逐12月相关性散点图(39年)

Figure 18. Scatter plot of 12-month correlation between ENSO intensity index and CEP-ITCZ area index from 1979 to 2017 (25 years) (excluding ordinary years and years with weak ENSO intensity)

图18. 1979年~2017年ENSO强度指数与CEP-ITCZ面积指数逐12月相关性散点图(25年) (剔除普通年份和ENSO强度过弱年份)

Figure 19. Time series diagram of two types of correlation coefficients between ENSO intensity index and CEP-ITCZ Area index, Correction_1: Correlation between monthly ENSO intensity index and CEP-ITCZ area index from 1979 to 2017; Correction_2: Correlation between monthly ENSO intensity index and CEPITCZ area index from 1979 to 2017 (excluding ordinary years and years with weak ENSO intensity)

图19. ENSO强度指数与CEP-ITCZ面积指数两类相关系数时间序列图,Correction_1:1979年~2017年逐月ENSO强度指数与CEP-ITCZ面积指数相关性;Correction_2:1979年~2017年逐月ENSO强度指数与CEP-ITCZ面积指数相关性(剔除普通年份和ENSO强度过弱年份)

出发,将降水强度大于4 mm/day的降雨带记为CEP-ITCZ。通过计算不同时间尺度上CEP-ITCZ强度,位置,面积大小,以及编程作图等方法,对中东太平洋赤道辐合带季节和年际变化特征进行具体分析,得出如下结论:

1) 从月变化尺度上来看,纬向上,CEP-ITCZ是一个东西震荡过程,可分为东移加强(3月~8月),西撤稳定(9月~11月),西移衰退(12月~次年2月)三个阶段;经向上,CEP-ITCZ是一个南北振动过程,3月份至9月份CEP-ITCZ整体逐渐北跳,从9月到次年的2月份开始南撤,逐渐退至原来位置,9月份时北跳至最北处。在月变化过程中,CEP-ITCZ最大中心强度、CEP-ITCZ面积、CEP-ITCZ强度的发展与东移发展、西撤稳定、西移衰退三阶段基本保持一致,CEP-ITCZ最大中心强度、面积分布、强度基本在8月份达到极盛状态,在次年2月份达到极弱状态

2) 从季节变化尺度上来看,春夏秋冬四个季节CEP-ITCZ总体呈现一个发展,旺盛,平缓,衰退的过程。位置上,CEP-ITCZ整体夏秋季偏北,冬春季偏南。春季、冬季CEP-ITCZ均为狭长带状,秋季CEP-ITCZ为平缓宽阔带状,夏季CEP-ITCZ为由西向东逐渐变宽的不规则带状。中心位置分布上,春、秋、冬季CEP-ITCZ大体均处于中间位置,其中秋季更加偏西一点,夏季强度中心则处于不规则带状的东北边界处。

3) 从年变化尺度上来看,CEP-ITCZ逐年变化过程中经常伴随着波动变化,此类波动一般包括西移发展、东移衰弱两个过程,在西移发展过程中通常体现为CEP-ITCZ强度、CEP-ITCZ平均中心强度,CEP-ITCZ面积的增大,而在东移衰弱过程中则相反。2010年之前,CEP-ITCZ的波动通常为2~4年一个周期,2010年以后CEP-ITCZ的波动幅度开始加剧,周期变得不稳定。值得注意的是CEP-ITCZ在年际变化过程中大部分年份的最大强度中心集中在关键区东侧(中东区、东区),小部分处于西区,只有极少数年份不规则的散落在其他区域。

4) 在强厄尔尼诺发生时,CEP-ITCZ整体位置随之大幅度南撤,在到达峰值状态时南撤至最南处,之后开始北退回到原来位置。同时在每年的1月、2月、3月、4月、12月,CEP-ITCZ强度与nino3.4指数(ENSO强度表征指数)有很大的相关性;而在全年12个月中,CEP-ITCZ面积指数与nino3.4指数(ENSO强度表征指数)均有很大的相关性。无论CEP-ITCZ强度与nino3.4指数还是CEP-ITCZ面积指数与nino3.4指数,两者呈现明显的正相关,即CEP-ITCZ在年际变化过程中表征为厄尔尼诺加强时,该年份的CEP-ITCZ面积会随之扩张,对应该年份1月、2月、3月、4月、12月的CEP-ITCZ强度也会随之加强;相反,CEP-ITCZ表征为拉尼娜加强时,该年份CEP-ITCZ面积会随之缩减,对应该年份1月、2月、3月、4月、12月的CEP-ITCZ强度也会随之减弱。

4.2. 存在的问题与展望

在分析中东太平洋赤道辐合带的季节和年际变化特征的过程中,本文仍存在着明显不足之处,一些地方的研究还有许多尚待改进之处,主要问题如下:

首先,本文采取的降水数据最近时间维度仅到2017年,缺失了近几年的最新数据,同时采取的时间精度为逐年逐月平均,水平分辨率仅为2.5˚ × 2.5˚,在时间精度和分辨率上也较为粗糙,没能更精细化描述和分析中东太平洋赤道辐合带在不同时间尺度上的变化特征。今后需要采用精度更高,时间尺度更长的数据,更加细致地分析和完善研究。

其次,本文主要是通过降水来描述CEP-ITCZ的变化,没有从其他角度更加全面具体地阐释中东太平洋赤道辐合带的季节和年际变化特征,研究结果显得较为单薄,未来需要收集更加多面的数据,例如气压、风场等,从多个角度出发,丰富文章的研究结果,增强文章的说服力。

最后文章在分析ENSO与CEP-ITCZ季节和年际变化过程中,受限于时间和篇幅,只是进行了浅显的分析,并没有进行深入研究和探讨。未来仍需要尽可能地增加更多的分析研究。