1. 引言

网络舆情社会舆情在互联网空间的映射,是社会舆情的直接反映。网络舆情以网络为载体,以事件为核心,是社会心态最直观的反映,也是社会治理水平的表现 [1]。一般来说,网络舆情是互联网上人们关于某类事件的认知、态度、情感和行为倾向的集合 [2]。目前,网络是信息传播的重要载体,在此背景下,及时、准确地对网络舆情的发展进行识别、监管和治理显得尤为重要。因此,了解网络舆情研究领域的研究现状和发展趋势具有重要意义。本文运用信息可视化分析软件CiteSpace,以中国知网(CNKI)收录的CSSCI文献为数据来源,对网络舆情领域的研究现状和研究热点进行分析,以便对后续的研究提供参考。

2. 数据来源与研究方法

2.1. 数据来源

本文在中国知网(CNKI)的高级检索界面中,以“网络舆情”为检索词,选择时间为2012~2022年,由于CNKI收录期刊众多,期刊差距较大,因此选择中文核心期刊和CSSCI来源期刊,以更好地反映中国网络舆情研究进展,共得检索结果2054条。对初次检索的结果进行人工筛选,去除期刊会议征稿、卷首语、个人学术成果介绍、科研机构介绍、书评以及署名为课题组及无作者等文献,最终得到2033篇相关文献。

2.2. 研究方法

在学术研究中,主要有Bibexel、ECharts、VanagePoint以及Citespace四种可视化分析工具 [3]。其中,CiteSpace工具是由美国费城德雷克塞尔大学陈超美教授所开发的一种基于引文分析理论的科技文本挖掘及可视化分析软件。其是应用Java语言开发的一款信息可视化软件,它主要基于共引分析理论(co-ciation)和寻径网络算法(path Finder)等,对文献信息进行细致的归类分析,其独有的时区视图和突变词检测功能更是能帮助学者快速发现课题的热点和发展前沿 [4]。本文借助CiteSpace软件,使用5.8.R3版本,以网络舆情研究领域的中文核心期刊和CSSCI来源文献为对象,对文献的作者、机构以及关键词做可视化分析。

3. 网络舆情研究的基本情况

3.1. 文献数量特征

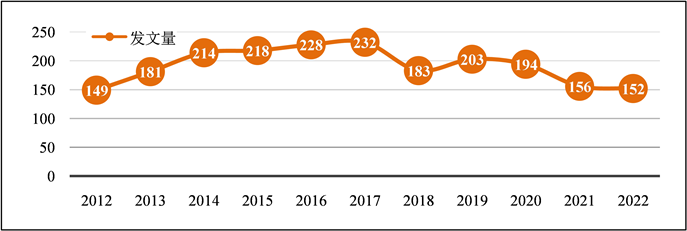

由图1来看,网络舆情研究在2012年至2014年处于快速上升期,2014年至2017年处于发展期,并在2017年达到顶峰,17年仅收录在CSSCI来源期刊中的网络舆情文献就已达到232篇。2017年至2020年舆情领域研究趋于平稳,文献发表数量随当年有无热点事件发生而上下波动,但总体维持在一个较高水平 [5]。值得关注的是,2020年至今,有关网络舆情的发文量持续降低,该研究领域的发文量是否会保持高位波动态势,进入研究的相对成熟期,还是从此持续走低,进入低迷期,有待进一步的数据挖掘与分析 [6]。

Figure 1. Annual trend of literature publication

图1. 文献发表年度趋势

3.2. 文献作者分析

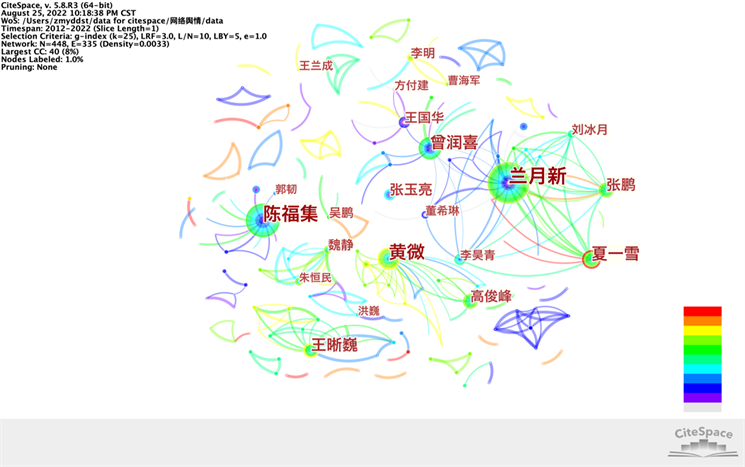

通过分析文献作者之间的合作网络以及在该研究领域的发文量,可以知道该邻域中的重要的研究团队关键研究人员。借助CiteSpace软件,对文献作者进行可视化分析。将CiteSpace软件中的时间跨度选择为2012~2022年,时间单位设置为1年,Node Types设置为Author,运行结果如图2。

由图2可知,文献作者合作网络中共有文献作者合作网络中共有448个节点,每一个节点代表一位作者,即2033篇文献涉及448位作者。节点大小反映作者发文量,在2033篇文献中,发表论文最多的作者是兰月新,为58篇。以作者发文量为依据,兰月新、陈福集、黄微等学者是网络舆情研究领域的核心作者。节点之间的连线表示作者间存在合作关系,连线的粗细代表作者间合作关系的紧密程度。图谱的网络密度为0.0033,作者间的合作强度较低。从连线情况看,存在几个成果丰硕的研究团队(分别以兰月新教授、陈福集教授、黄微教授、曾润喜教授为首的团队),但图谱整体比较松散,作者间的连线数量较少,没有形成联系紧密的合作网络,说明该领域大多数作者仍处于独立研究状态。学者之间的这种分散研究的状态,显然不利于网络舆情研究领域部分研究问题达成共识,因此,学者之间的交流与合作需要加强。

Figure 2. Literature author cooperation network

图2. 文献作者合作网络

Figure 3. Analysis of cooperation between research institutions

图3. 研究机构合作分析

3.3. 研究机构分析

发文机构合作网络反映机构间的科研实力对比和知识的流动状况 [7]。将CiteSpace软件中Node Types设置为Institution,运行结果如图3。

由图3,图谱共有398个节点,126条连线,网络密度为0.0016,机构间的合作强度较低。节点越大,说明机构的发文量越多。图中可以看出,发文量最多的是吉林大学管理学院。表1为发文量前10的机构,如表1所示,网络舆情研究领域发文机构主要集中于高等院校。发文量最多的机构是吉林大学管理学院,其次是中国人民武装警察部队学院和华中科技大学公共管理学院。发文量较多的机构间连线数量少,合作性不强。未来实力较强的机构间应加强合作,推动研究的发展。

Table 1. Top 10 institutions by the number of publications

表1. 发文量前10机构

4. 网络舆情研究的关键词分析

4.1. 关键词共现分析

关键词共现分析是知识图谱分析的基础,通过识别高频关键词和高中介中心性关键词可以揭示某一研究领域的重要知识基础 [8]。将CiteSpace软件中的Node Type设置为Keyword,得到网络舆情研究领域文献的关键词共现图(图4)。

如图4,关键词共现图中共有节点528个,连线1044条,关键词间具有密切的联系。节点越大说明该关键词出现的频率越高,从图中可以看出“网络舆情”、“突发事件”和“大数据”出现的频次较高。即大多数文献都是围绕“网络舆情”、“突发事件”、“大数据”展开的。

为了更清晰地表现关键词的地位和关系,对关键词的频次和中心度进行统计,综合考虑后,分别选取频次排名前10和中心度排名前10的关键词。表2为网络舆情研究领域的高频关键词和高中心度关键词。

Table 2. High-frequency keywords and high centrality keywords

表2. 高频关键词和高中心度关键词

分析表2,从关键词频次可以看出研究主题较多,其中网络舆情最高(1266次),其次是突发事件(134次)、大数据(70次)、新媒体(64次)等。从中心度来看,网络舆情、突发事件、大数据、舆情、舆情传播、新媒体、微博、舆情治理的中介中心性都达到或超过了0.1,在网络舆情研究领域中较为重要。从出现频次来看,网络舆情的研究对于突发事件和大数据方面较为关注,其次是新媒体、舆情及舆情传播、网络治理等方面。

4.2. 关键词聚类分析

关键词聚类分析是将研究领域中相似度较高的研究点进行归类,以得到更精炼的主题 [9]。在关键词共现操作的基础上,进行关键词聚类分析,最终生成关键词聚类图(图5)。

一般来说,模块值Q > 0.3意味着划分出来的社团结构是显著的,当平均轮廓值S > 0.7时,聚类是高效率令人信服的。由图5可知,模块值Q = 0.5628,说明聚类结果结构显著,平均轮廓值S = 0.8589,聚类高效且结果令人信服。综上所述,该图谱有效。分析图谱共得到12个聚类,分别为:#0网络舆情、#1舆情传播、#2电子政务、#3新媒体、#4大数据、#5舆情治理、#6舆情危机、#7主题模型、#8突发事件、#9群体极化、#10预警、#11网络舆论。通过对前10个聚类标签下包含的重点关键词进行梳理,得到聚类标签及主题关键词(如表3)。

从聚类结果看,学者对网络舆情的研究主要集中在以下几个方面:

(一) 网络舆情的识别与传播

对网络舆情的发展进行及时、有效的识别可以从初期对舆情态势进行监测、了解、干预以及疏导,有助于为相关部门工作决策提供理论和数据支持 [10]。主要为聚类#0、#1、#7,其中包括网络舆情、舆情传播、情景模型等关键词。学者们利用挖掘算法等先进手段,对网络舆情的发展进行及时的、有效的识别,对舆情的传播规律和传播机制进行研究。

(二) 网络舆情监管与治理

主要为聚类#2、#4、#5、#6、#8,其中包括网络治理、网络谣言、舆情检测、舆论引导、舆情危机、治理、政府干预等关键词。

(三) 网络舆情治理的参与主体及其相互关系

从网络舆情治理的参与主体及其相互关系入手、对新媒体、高校、政府等参与主体进行研究,如聚类#3、#9,代表关键词如新媒体、自媒体、政府官媒、高校。

Table 3. Clustering tags and keywords

表3. 聚类标签及关键词

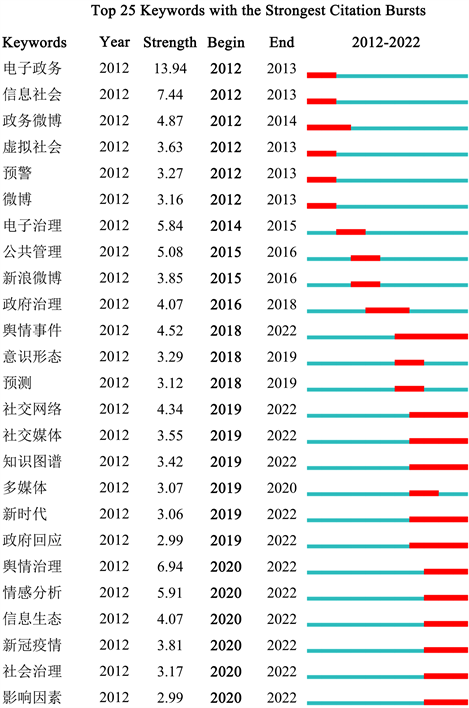

4.3. 关键词突现分析

CiteSpace中的关键词突现图谱用以展示关键词出现频率突然变化的情况,可考察突然出现、频率较高的关键词,这类词被称为“突现词”(Burst Terms),通常是某领域的研究热点与前沿 [11]。在控制面板Burstness中发现共有32个突现词,根据突变强度(Strength)选择排名前25的突现词(如图6)。

在25个突现词中已经有13个(电子政务、信息社会、政务微博、虚拟社会、预警、微博、电子治理、公共管理、新浪微博、政府治理、意识形态、预测、多媒体)停止突变,表明这些关键词虽然曾经受到高度关注,但近年来有所弱化,出现的频率降低。有12个突现词(舆情事件、社交网络、社交媒体、知识图谱、新时代、政府回应、舆情治理、情感分析、信息生态、新冠疫情、社会治理、影响因素)出现较晚,突变强度较大且至今仍未停止突变,是网络舆情研究领域当前以及未来一段时间内的热点,是该研究领域需要大力挖掘的前沿方向。

Figure 6. Top 25 keywords with the strongest citation bursts

图6. 突变强度排名前25的突现词

5. 结论与展望

5.1. 研究结论

本文在中国知网(CNKI)网络舆情研究领域的CSSCI文献数据的基础上,运用CiteSpace软件对数据进行知识图谱可视化分析。从文献发表的时间、发文量、作者以及研究机构四个方面对网络舆情的研究现状进行描述性分析,运用关键词共现分析、聚类分析及突现分析的方法呈现网络舆情研究的热点研究主题及前沿趋势,得出以下结论:

1) 从研究时间来看,网络舆情研究在2012年至2014年处于快速上升期,2014年至2017年处于发展期,并在2017年达到顶峰,17年仅收录在CSSCI来源期刊中的网络舆情文献就已达到232篇。2017年至2020年舆情领域研究趋于平稳。2020年至今,有关网络舆情的发文量持续降低,研究进入相对成熟期,还是从此进入低迷期,有待进一步的数据挖掘与分析。

2) 在研究作者方面,2033篇文献共涉及448位作者,其中,兰月新、陈福集和黄微发文的引用频次较高。作者间存在一些小型合作网络,同时,该研究领域内存在几个成果丰硕的研究团队(分别以兰月新教授、陈福集教授、黄微教授、曾润喜教授为首的团队)。在研究机构方面,网络舆情研究领域发文机构主要集中于高等院校,共有398家研究机构。发文量最多的机构是吉林大学管理学院,为89篇。发文量较多的机构间连线数量少,合作性不强。目前大多数研究处于独立研究状态,学者与机构间的合作需要加强。

3) 由网络舆情研究的关键词分析得出,学者对该领域的研究主要集中在以下几个方面:网络舆情的识别与传播;网络舆情监管与治理;网络舆情治理的参与主体及其相互关系。从关键词突现图可以看出,新时代、政府回应、情感分析、信息生态、新冠疫情将是网络舆情前沿研究中需要大力挖掘的。

5.2. 展望

在未来针对网络舆情的研究里,学者们可以多开展主题会议或者论坛活动,拓展研究思路,汇集研究知识成果 [12],进一步加强与其他学者的合作。同时,机构与机构间也应加强合作,以促进本领域的研究发展。

根据关键词突现图,未来网络舆情研究应重点挖掘新时代、政府回应、情感分析、信息生态、新冠疫情等方面,除此之外,应注意推进网络舆情研究的多学科交叉研究,促进网络舆情研究体系的形成。