1. 引言

由于我国长期实行城乡二元结构,导致城乡公共资源配置不均衡,农村基础设施建设落后 [1]。截至2021年,农村生活污水治理率仅为28%左右 [2],但农村生活污水每年的产生量高达67.7亿~90.3亿吨,巨大规模的污水直排所造成的环境问题已经影响和威胁到了广大农民群众的生存环境与身体健康 [3]。

近些年,中央及地方各级政府高度重视农村污水治理问题,《水污染防治行动计划》、《全国农村环境综合整治“十三五”规划》提出到2020年,新增完成环境综合整治的建制村13万个,正式拉开农村生活污水治理的大幕。党的十九大报告更是将乡村振兴提升为国家战略,指出要开展农村人居环境整治行动。随后《农村人居环境整治三年行动方案》、《农业农村污染治理攻坚战行动计划》等中央文件对农村生活污水治理的指导思想、目标任务、保障措施进行明确,把农村生活污水治理提升到前所未有的高度。

2. 我国农村生活污水的特点

我国农村分散,人口密度小,导致农村生活污水具有如下特点:1) 规模小。2016年,我国不同人口规模的自然村个数及比例分别为:200人以下,1,200,117个,45.9%;200~600人,901,355个,34.4%;600~1000人,327,543个,12.5%;1000人以上,187,822个,7.2% [2]。污水量假设按0.1 m3/(人·d)计算,人口规模1000人的自然村日生活污水量为100 m3,即:92.8%的自然村生活污水处理设施规模将在吨~百吨。2) 水质水量波动大,日、时变化系数大。早上污水来源主要是厨余、洗漱,中午主要是厨余、洗衣,晚上主要是厨余、洗浴,粪便污水混杂排放。不同时间段污水水量、成分不同,导致一天内水质水量波动大 [4] [5] [6] [7],农民不规律的外出务农、务工、洗漱、洗澡习惯,引起污水日、月度排放存在较大差异。3) 自然村零散,排污口分布乱。农村多为自建庭院,缺乏统一规划,厨房、厕所、洗漱间等排水单元位置不统一,单个庭院可能存在多个排污口,接管收集难度大。

3. 日本经验介绍及启示

日本分散地区污水处理事业分为小规模下水道事业、农业村落排水事业和净化槽事业。

小规模下水道事业,遵循《下水道法》,主管部门为国土交通省,适用于人口相对集中,规模在1000~10,000人的区域。污水处理设施处理生活杂排水、水洗便厕污水、工业污水、雨水,采用循环硝化脱氮、硝化自养生物脱氮、分步进水式多级硝化脱氮、深度处理氧化沟、厌氧/缺氧/好氧工艺,结合絮凝沉淀进一步提高处理效果 [8],实施及运维管理主体为市町村。

农业村落排水事业,遵循《净化槽法》,主管部门为农林水产省,适用于人口规模1000人左右且居住密集的农村地区。污水处理设施处理生活杂排水、水洗便厕污水、畜禽养殖污水、雨水,采用的工艺有:厌氧滤床/接触曝气工艺、厌氧/好氧工序相结合的序批式活性污泥工艺、连续进水间歇曝气工艺、膜分离活性污泥工艺 [9],实施及运维管理主体为市町村。

净化槽事业,遵循《净化槽法》,主管部门为环境省,适用于人口密度低的城郊、农村、山区等难以修建下水道的分散地区。净化槽包括处理以家庭为单位生活污水的小型家用净化槽、处理楼房和学校、医院、超市等排放生活污水的大中型净化槽 [10],现在使用中的绝大部分都是小型家用净化槽,截止2020年,净化槽污水处理人口规模为1175万人,占总人口数的9.3% [11]。净化槽已从最初用于处理冲厕污水的单独净化槽发展为广泛应用的用于处理粪便污水和生活杂排水的合并净化槽 [12]。合并净化槽中通常添加填料形成活性污泥和生物膜一体的工艺 [13]。近些年,出现能够脱氮除磷的深度处理净化槽,可脱氮型为厌氧/好氧滤床循环工艺,可脱氮除磷型为脱氮型与电解除磷的组合工艺 [14],在合并净化槽的基础上,出水水质可进一步提高,达:ρ(BOD5) ≤ 10 mg/L,ρ(SS) ≤ 10 mg/L,ρ(TN) ≤ 10 mg/L,ρ(TP) ≤ 1 mg/L [15]。家用净化槽实施及运维管理主体为个人,大中型净化槽实施及运维管理主体为市町村。

得益于完备的法律体系、持续的资金投入、专业化的运营及明确的管理机制,2014年,日本全国平均污水处理率已达到89.5%,其中100万人口以上的大城市已达到99.1%,而人口小于5万的小城镇及农村地区,污水处理率也已达到76.7% [16]。按人口规模类比,日本的小规模下水道事业适用区域类似我国的乡镇、集镇,农业村落排水事业适用区域类似我国的行政村、自然村,净化槽事业适用区域类似我国规模小的自然村、居住分散的单户、多户。

与日本相比,我国农村生活污水治理还有较大差距,虽多数省(自治区/直辖市)正式发布了地方排放标准,但污水收集模式不清晰,处理工艺、工程建设未形成明确的标准,相关设备未建立有效的评估体系,建管机制不健全,以致现有项目常出现“用不了”、“不好用”、“吃不饱”、“吃不下”、“晒太阳”的现象。

4. 农村生活污水治理的思考

4.1. 收集模式

农村生活污水治理应做好雨污分流,从源头减弱水质水量的波动,排水体制宜优先选择不完全分流制,经济基础好的地区,可采用雨污分流制。畜禽、工业污水宜单独处理或预处理到相应标准后再与生活污水合并处理。

4.1.1. 庭院收集

农村生活污水治理应与厕所革命有效衔接,逐步推进水冲厕改造。单户(庭院)需收集厕所、厨房、沐浴、洗衣、盥洗污水,接户支管应分别接到厕所化粪池、厨房水池、沐浴间地漏、洗衣盥洗水池(图1)。污水经庭院内的接户支管汇集到接户管后进入村街道管网。农家乐、饭店等产生大量厨房污水的营业性场所应单独设置隔油池。

4.1.2. 村庄收集

① 纳入城镇污水处理体系

对于距城镇污水管网较近的村庄(≤2 km),将各户污水收集后,接入城镇污水处理厂。此种模式无需新建污水处理设施,城镇污水处理厂规模相对较大,管理完善,各方面的风险较小。

② 村庄集中收集处理模式

在庭院收集的基础上,经接户管汇入街道管网,将污水引入新建的集中处理设施进行处理。适用于居住集中、人口相对密集的村庄。该模式实际是城镇污水收集处理体系的缩小版,排水管道、处理设施需定期专人维护。

③ 单户、多户分散式处理模式

将单户污水收集后直接引入污水处理设施或将相对分散而又局部集中的多户污水在庭院收集基础上通过很短管道引入污水处理设施进行处理。该模式适用于偏远地区小型的自然村或远离村庄的单户、多户(人口 ≤ 50人),可大大节约管网投资,但污水处理设施管理相对困难。

Figure 1. Single household (yard) domestic sewage collection pattern

图1. 单户(庭院)生活污水收集模式

4.2. 水质水量

水质水量宜根据实地调查结果确定。数据缺乏时,宜结合当地用水现状、生活习惯、经济条件、地区规划等基础上参考项目所在省(自治区、直辖市)发布的指南标准确定,所在省无相关规范、标准时,参考住建部发布的《分地区农村生活污水处理技术指南》(试行)确定。

4.3. 排放标准

农村情况千差万别,无法制定统一的排放标准。2018年9月29日,生态环境部、住建部办公厅联合发文,要求各地加快制定地方农村生活污水处理排放标准,目前,大部分省(自治区、直辖市)已发布,各省排放标准分两级或三级,按排入重点流域/功能区/环境敏感区、地表水III类功能区、地表水IV类及以下功能区分级执行,最严标准大致与一级A或B标准(GB 18918-2002)相符,指标方面只对pH值、CODCr、BOD5、氨氮、TN、TP、SS、粪大肠菌群数几项基本指标做了要求。

农村生活污水处理设施的排放标准绝非越严越好,不可盲目的套用城镇标准,应根据回用要求、区域水环境状况因地制宜的确定排放标准。排放标准定的太高,容易出现“建得起,用不起”的现象,有农业灌溉回用要求的地区宜优先考虑污水回用,采用相应的灌溉水质标准。

4.4. 处理工艺

现有工艺分为生物法、生态法两类,生物法主要有氧化沟、接触氧化、A/O、A/A/O、SBR、MBBR、MBR等,生态法主要有人工湿地、人工快速渗滤、土地渗滤、生物稳定塘等。两种工艺方法各有利弊,生物法处理效率高、占地面积少、建设运行成本高、后续运行管理要求高,生态法相反,此外,生态法冬季处理效果难以保证、对进水污染物浓度有要求。

综合考虑出水水质、建运成本、抗冲击能力、后期运维等因素,对于排放标准接近一级A或B标准(GB 18918-2002)的村庄,污水处理设施建议采用生物法 + 生态法组合工艺,生物为主,生态为辅。生物段去除有机物和部分N、P,后续生态段强化处理效果,生态段可降低生物段的能耗与维护要求,生物段弥补生态段易受温度影响、抗冲击负荷差、不能直接处理生活污水的缺点,使系统整体运行效果更稳定、能耗下降、运维要求降低 [17] [18] [19] [20]。

5. 农村生活污水治理的实践——以广西大化县共和乡水力村为例

5.1. 项目简介

广西大化县共和乡水力村常住壮、瑶两个民族,属于红水河流域。项目实施前,生活污水在房前屋后肆意横流,散发恶臭,滋生蚊蝇,污水经支流进入红水河,对周边生态环境及下游饮用水安全构成威胁。项目的实施对于保护当地生态环境、人民身体健康,保障饮用水安全具有重要意义。

5.2. 设计水质水量

5.2.1. 设计水量

根据水力村实际调查结果,工程设计服务人口1200人,参照《广西农林牧渔业及农村居民生活用水定额》(DB45/T804-2012),结合当地居民的生活习惯和经济状况,用水定额取120 L/(人·d),污水产生率取0.80,每人每日产生的生活污水为96 L,污水收集率取0.90,变化系数取1.05,计算出水力村居民日排放生活污水总量为109 m3,处理设施规模按120 m3/d设计。

5.2.2. 设计进水水质

根据当地生活污水的实际排放情况和相关水质数据,项目设计进水水质情况见表1。

Table 1. Design influent water quality

表1. 设计进水水质

5.2.3. 设计出水水质

项目出水排入周边的自然水体,最终流入红水河,按照《广西农村生活污水处理技术指南》(试行)和广西自治区环保厅《关于农村环保专项资金项目污水处理站(设施)出水排放验收标准的复函》(桂环函[2010] 1215号)的要求,污水处理设施出水主要水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准。

项目设计出水水质情况见表2。

Table 2. Design effluent water quality

表2. 设计出水水质

(注:括号外数值为水温 > 12℃的控制指标,括号内数值为水温 ≤ 12℃时的控制指标。)

5.3. 污水收集管网

为减轻污水处理设施负荷及保证处理效果,按照“清污分流、雨污分流”原则,生活污水收集管网只收集生活污水,雨水收集排放不纳入本工程的考虑范围。

水力村农户厕所均为水冲厕,庭院各排水单元分开设置,单户存在2~5个排水点,庭院管网需收集冲厕、厨房、盥洗、沐浴、洗衣污水。为保证有效收集污水,将DN110接户管接到农户的各排水单元,厕所污水从化粪池收集,厨房、盥洗、沐浴、洗衣污水,从相应集水池分别收集,共使用DN110硬聚氯乙烯(PVC-U)接户管2.4 km,几根DN110接户管汇集到DN160接户管后进入街道检查井,共使用DN160硬聚氯乙烯(PVC-U)接户管1.8 km。化粪池出水农民可自发回用于农田,剩余部分排入管网。

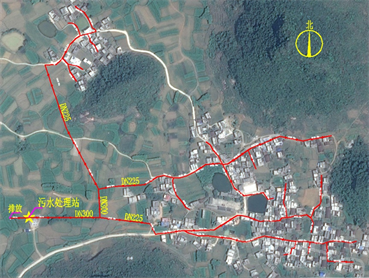

水力村地势整体上西低东高,生活污水在重力作用下可实现自流,管网布置见图2。村内街道收集支干管采用聚乙烯(PE)双壁波纹管,共使用DN225聚乙烯(PE)双壁波纹管3.5 km,DN300聚乙烯(PE)双壁波纹管0.5 km。

Figure 2. The plane layout schematic diagram of sewage facility and supporting pipe net

图2. 污水处理设施及配套管网布置示意图

5.4. 污水处理设施选址

参考《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)污水厂位置选择的要求,经现场勘察,结合项目所在村屯的实际情况,污水处理设施位置选在水力村村西约200 m,示意位置见图2。

5.5. 污水处理工艺

综合考虑水力村的经济条件、地理环境、居民现有耕地情况、排放生活污水水质水量、处理设施排放标准,结合处理工艺的占地面积、建设投资、运行成本、稳定性等因素,遵循“因地制宜,合适有效”的原则,通过技术经济比较后确定采用“填料式A/O + 复合人工湿地”工艺,该工艺可满足稳定达标、运行建设成本低、易维护的要求,工艺流程图如图3。

Figure 3. The process flow diagram of sewage facility

图3. 污水处理设施工艺流程图

为提高A/O池污泥浓度,进一步提升污水处理系统抗负荷冲击能力及处理效率,在A/O池悬挂组合填料,以供微生物大量附着生长,加大微生物与污水的接触面积,填料支架为钢制防腐结构,规格为φ150 mm。好氧池气水比8:1,有效水力停留时间12 h左右。生化池尺寸:L × B × H = 12.5 m × 6.5 m × 4.0 m (与沉淀池、污泥池合建),钢筋混凝土结构。

人工湿地选用“下行垂直流人工湿地 + 上行垂直流人工湿地”的组合方式,该类型湿地水力负荷大,有机物去除能力强,脱氮除磷效果好,在保证出水达标的同时,可减小占地面积。湿地尺寸为:L × B × H = 18 m × 6.5 m × 1.3 m,采用钢筋混凝土结构,填料采用碎石,植物种植花叶芦竹。

5.6. 经济技术评价

本工程管网部分投资140.60万元,污水处理设施土建投资39.73万元,设备投资50.05万元,建设投资230.38万元,占地面积600 m2。运行费主要包括电费、人工费、设备维修保养费,运行费0.3038元/m3。污水处理设施无需专人值守,只需1人定期现场巡视即可,所采用的工艺与单纯的生物法工艺相比,虽占地面积略大,但可保证出水稳定达标,且运行费低;与单纯的生态法工艺相比,可弥补其易受温度影响、抗负荷冲击能力差、不能直接处理生活污水的不足,适应农村情况,具有一定的先进性。

6. 结论和展望

6.1. 结论

农村生活污水治理应从各环节全面把控,水质水量要在实际调研、测试的基础上确定,收集应从庭院的单个排水单元入手,在源头做好分流工作,处理设施宜采用生物 + 生态组合工艺。广西大化县水力村生活污水处理设施及配套管网工程建设的实践表明:生物 + 生态组合工艺可保证出水稳定达标,运行费用低;可弥补生态法易受温度影响、抗负荷冲击能力差、不能直接处理生活污水的不足,适应农村情况。

6.2. 展望

目前,农村生活污水治理相关的技术、产品质量参差不齐,应尽快研究论证,推出标准化的产品,要在规范、法规制定方面加大力度,探索政府主导、市场运作、农户参与的污水治理模式,为农村人居环境改善、乡村振兴增光添彩。