1. 引言

教育部关于“新工科”建设的理念对传统工科专业的建设与发展提出了新的要求,“新工科”建设注重学科之间的融合创新,学科内容具有反映时代特征、内涵新且丰富、多主体参与且涉及面广,从学科导向转向产业需求导向,满足产业需求,培养出能够引领未来发展的工程技术人才 [1] [2]。实验教学在“新工科”人才培养中具有十分重要的意义,特别是在交叉学科领域。交叉学科是指不同学科之间相互交叉、融合、渗透而出现的新兴学科。交叉学科往往涉及多学科领域的交叉融合,这是交叉学科与传统学科领域的最大不同。交叉学科可以是自然科学之间的不同学科门类的交叉,也可以是自然科学与人文社会科学或其内部不同分支学科之间的交叉而形成的新兴学科。科学上的新理论、新发明的产生,新的工程技术的出现,经常是在学科的边缘或交叉点上。科学上的突破和创新,越来越依赖于交叉学科。生物化学、纳米科学和人工智能等,其实都是跨学科的研究领域。2021年1月,国务院学位委员会、教育部印发通知,新设置“交叉学科”门类,成为我国第14个学科门类 [3]。

实验教学是高等院校教学的重要组成部分,是对课堂所学理论知识的直观认识。在培养学生综合素质和创新能力方面有着不可替代的重要作用 [4]。缺少实践,单靠理论教学不能培养出开拓型高素质人才,特别是对于“交叉学科”这一新兴学科门类。目前,国内很多高校已经开设了交叉学科专业,但是交叉学科的实验教学特别是理工类交叉学科的实验教学开展非常欠缺,主要体现在实验门类少、硬件软件资源欠缺、经验缺乏等方面。交叉学科相关实验课程可以极大提高学生对理论知识的理解以及对学科知识的应用,调动学生学习的积极性和主动性,非常适用于“新工科”背景下的实验室教学 [5] [6],也对“交叉学科”这一新兴的学科门类的发展起到了重要推动作用。

2. 光刻实验教学现状

江汉大学智能制造学院为推动新工科学科建设,适应新形势下的教学改革创新,设置了智能制造工程这一新工科专业,智能制造工程专业是一门跨学科、高度交叉融合的新兴学科专业。江汉大学交叉学科研究院是一个多学科交叉融合的科研平台,平台的研究领域包括了光电材料、纳米生物医学、人工智能等多学科领域,科研及教学设备完善,在人工智能、智能制造、微纳结构加工等学科领域,实验室拥有完整的微纳米结构制备、微流芯片加工、微器件制作的硬件条件和技术。本文主要探讨实验室光刻技术在“新工科”背景下的实验教学开展研究 [7] [8]。

光刻是平面型晶体管和集成电路生产中的一个主要工艺,光刻也是集成电路芯片制造工艺中最重要的一个环节,光刻实验教学非常有利于学生更好的理解和掌握半导体工艺设计制造,对人工智能、智能制造以及微电子专业相关课程的实践掌握具有非常重要的意义 [9] [10]。

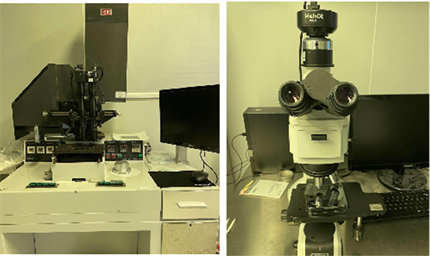

实验平台拥有激光直写光刻机和紫外曝光光刻机。激光直写光刻机如图1(a)所示,可根据图形设计软件设计的图形,激光直写光刻后对基板后处理,图1(b)为后处理工作台,制作最小分辨率1 um的光刻掩膜。再利用紫外曝光光刻机进行大面积曝光,图1(c)为紫外曝光光刻机,其原理是通过高压汞灯发射出的紫外光将掩膜版上的图形复制到样品上,形成光刻胶图形,其紫外光源波段为365 nm~450 nm,可进行接近式或接触式曝光。紫外曝光光刻机是需要掩膜的,因此,可以利用激光直写光刻机制作好掩膜,在紫外曝光光刻机上面对硅片或者其他基底上的光刻胶进行光刻实验,制作的微结构在图1(d)所示显微镜下观察。

(a) (b)

(a) (b) (c) (d)

(c) (d)

Figure 1. Lithography main experimental equipment

图1. 光刻主要实验设备

3. 光刻实验教学过程

光刻实验步骤主要包括掩膜板制作、紫外曝光光刻、后处理等步骤,具体过程以微电极结构制作实验为例。

3.1. 掩膜图形设计

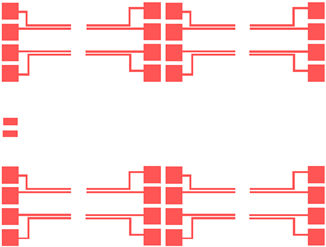

该实验环节要求学生以小组为单位布置微电极结构图形设计任务,学生可以结合微电子电路课程,利用半导体版图绘制软件L-EDIT,设计典型的微电极结构,如图2所示。学生可以通过实验设计熟悉相关图形设计软件,用于微米级图形设计及图形转换,同时加深理解集成电路相关理论知识。

Figure 2. Microelectrode structure drawn with L-Edit

图2. L-EDIT绘制微电极结构

3.2. 激光直写光刻

将设计的掩膜图形通过转档文件转换为GSD格式,根据正负光刻胶的性质选择曝光方式,最后转换为光刻机支持的曝光文件。根据基板上光刻胶的特征选择合适的曝光功率、曝光时间及曝光百分比,对基底聚焦后调节好参数。实验中选用2.5英寸匀胶铬板(长沙韶光SG-Q2506)作为基板,该基板以石英片为基底,石英片上镀有100 nm厚铬膜,铬膜上涂有一层AZ光刻胶。激光直写光刻机型号为德国Heidelberg μPG501,设备初始化后,开始寻边操作计算基片尺寸的大小,确定中心点位置及图形区域,开始光刻,光刻完场后取出被曝光基片。

3.3. 激光直写光刻

将光刻后的基板置于AZ300MIF显影液中显影,时刻观察基板表面显影程度直至显影完成,显影时间约为1 min。显影完成后用去铬液(酸化硝酸铈铵)处理铬板,去除多余的光刻胶,最后用去离子水洗涤并用氮气吹干后得到掩膜板如图3。

3.4. 紫外曝光光刻

由于光刻胶为感光材料,所以实验过程在黄光洁净室内的百级洁净通风橱内进行。选择合适大小的石英片或者单晶硅片作为基片,用滴管取适量光刻胶涂覆在基片表面,在匀胶机中设置好参数,利用离心力作用,使表面的光刻胶均匀平铺。教学实验中选用石45 × 45 mm英片为基片,光刻胶型号为AZ9260。实验中甩胶机设置前10 s转速为750 r/min,后将转速提高至3000 r/min,持续时间30 s。甩胶完成后将基片放置在温度为90℃加热板上,使光刻胶中的溶剂蒸发,光刻胶固化。将基片置于紫外曝光光刻机的曝光台上,并在基板正上方对准放置掩膜板,设置好曝光时间后(本实验曝光时间33 s),开始操作光刻机曝光。

3.5. 后处理

将曝光后的基片从光刻机取出后,在显影液中显影,显影操作与制作掩膜板时基本相同,显影后得到利用紫外曝光复制的微电极结构,如图4所示。

4. 教学效果

光刻工艺实验课目前开展芯片设计、光刻机掩膜制作与处理、光刻胶性质与匀胶处理、掩膜对准光刻实验、显影与后处理实验等几个实验,每次实验课对应一个实验,作为交叉学科研究院研一学生《微流控技术概论》的学科实验。由于实验耗材成本原因,这几个实验教学中基底选用ITO导电玻璃代替单晶硅片。掩模版每组共用一个。由于光刻间场地与洁净度要求,实验学生6人一组。上述实验课完成后每组完成一整套光刻实验并提交实验成果如图5所示。

Figure 5. Experimental results of lithography by students

图5. 学生光刻实验成果图

光刻效果图光刻效果图光刻技术实验可以让学生接收到一些新的知识,例如,芯片制造中的正负光刻胶性质,影响光刻效果的一些重要参数,可以帮助学生学习掌握光刻工艺过程中的各种光刻条件控制, 光刻机聚焦调节、软硬件基本操作等。实验中对于精细加工设备操作的高要求及严谨性有助于提高学生的实操能力,培养学生的思维严谨性。掩膜后处理环节的实验涉及学科交叉,显影、去镀铬层等均属于化学工艺实验操作,原理简单 [11] [12]。显影效果需要一定的实验观察和理解能力,相比于单纯的机械、电子、计算机等软硬件流程化操作实验,这种交叉领域实验对学生的动手能力有更高要求,实践操作后,加深书本知识的理解程度的同时,动手能力也能得到更大提升 [13] [14]。

光刻实验需要在千级或更高洁净度要求的洁净室内完成,但是洁净室内光刻实验只是众多学科交叉类实验中的一个步骤,所以,实验平台的教学实验还可以得到更大的延伸。例如,在光刻实验后我们需要利用高分辨显微镜观察表面微结构,也可以对表面微结构进行磁控溅射镀膜实验,然后通过扫描电镜观察结构表面形貌,测量结构尺寸,亦可设计制作微流芯片,研究微流芯片中的流体特性等。实验平台的实验设备可以设计多个交叉学科类的实验,使学生加深理解书本知识的同时,能了解到自身学科专业在化学、材料、生物、环境等其他学科方向上的应用,拓宽了学生的思维,起到很好的综合学科能力培养效果。

5. 结语

复杂的工艺生产往往需要多学科的交叉,光刻实验是制作半导体器件中关键的一步,实验内容结合了半导体工艺、微电子及电化学等学科领域。如果制作一个完整的半导体器件,不仅需要完备的硬件设备,更需要多种学科融合的理论支撑,这也更体现了交叉学科在理论教育及实验开展上的必要性。尤其在新工科背景下,高校作为人才培养的重要基地,应该紧密关注学科前沿方向,针对性的调整学科方向,整合各种软件与硬件资源,创新性的培养更适应现代工业生产发展、促进科技进步的人才。

NOTES

*通讯作者。