1. 引言

自20世纪50年代生态系统稳定性的概念被提出后,生态系统稳定性一直是理论生态学研究的重要问题 [1],对了解生态系统的过去、现在状况以及未来发展趋势具有重要意义 [2]。党的十九大报告明确提出“提高生态系统质量和稳定性”,随后多份国家重要政策文件也纷纷做出了相关要求。随着生态文明建设和生态环境保护工作的不断推进,我国生态环境质量明显改善。通过确立生物多样性保护优先区、实施生态保护红线制度、正式设立第一批5个国家公园、实施生态保护修复重大工程等生态系统整体保护和修复措施对提高生态系统质量具有重要意义,在提高生态系统质量的同时,确保相关工作成效长久地保持下去和提高生态系统的稳定性,是生态系统保护修复与管理工作面临的重要问题之一。因此,构建实用的、操作性强的生态系统稳定性评估体系,对生态系统稳定性进行定量评估,显得尤为重要。

目前有关生态系统稳定性定量评估的研究较少,对生态系统稳定性概念的理解也不近相同。本文从分析生态系统稳定性的概念及相关理论基础开始,梳理了目前评估生态系统稳定性常用的指标及定量评估方法,最后结合生态系统保护修复和管理工作需求,对未来相关研究进行了展望。

2. 生态系统稳定性的概念范畴

生态系统稳定性的概念由群落稳定性发展延伸而来。20世纪50年代,MacArthur和Elton先后提出了群落稳定性的概念,MacArthur [3] 认为自然群落稳定性取决于群落中物种多少和种间关系,且物种多少对稳定性的作用很关键。Elton [4] 认为稳定性取决于物种组成和种群大小,且稳定的群落不易受外来物种入侵,物种租组成相对简单的群落对外来物种侵入的抵御能力较弱。稳定性概念被提出之后,关于生物多样性与生态系统稳定性关系的研究逐渐成为生态学领域研究的热点问题,由于生态系统的复杂性,对生态系统稳定性概念的理解逐渐丰富,研究角度和相关表述也较多 [5] [6]。例如:May [7] 和Orians [8] 把生态系统稳定性定义在生态系统对干扰反应的两个方面,即受干扰后,生态系统保持原状的能力,以及干扰消除后,生态系统恢复原状的能力,即,生态系统的抵抗力(resistance)和生态系统的恢复力(resilience) [1]。Volker等 [9] 认为稳定性不能被直接定义,而是通过其他概念表示,认为稳定性包括恒定性、持久性和恢复力(弹性) 3个方面。Wu [10] 认为生态系统稳定性包括抗变性或阻力、复原性或恢复力、持续性或持续力、变异性或恒定性等4种相关但不相同的涵义和用法。柳新伟等 [2] 认为,生态系统稳定性是不超过生态阈值的生态系统的敏感性和恢复力。其中,阈值是指当前的生态系统转变成另一个退化(或进化)系统前所能承受的最大干扰限度;敏感性是指生态系统受到干扰后发生变化的大小和维持原状的时间;恢复力是指消除干扰后生态系统回到原有状态的能力,包括恢复速度和与原有状态的相似程度。陈集景等 [11] 认为,生态系统稳定性是一个多维结构,主要包括抵抗力、恢复力和时间稳定性三个方面。

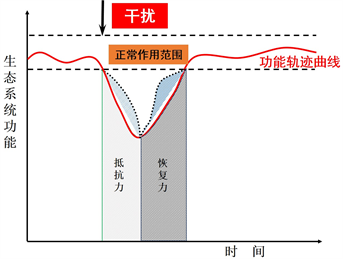

综合相关概念研究发现,生态系统稳定性是生态系统保持或恢复自身结构和功能的能力,是一个具有多维特征的复杂概念 [1] [2] [12] [13] [14] [15],可以通过多种形式和角度表征。本研究认为,生态系统稳定性研究的核心内容是生态系统的抵抗力、恢复力,以及随时间变化生态系统的结构和功能在一定阈值范围内波动的状态(图1)。

Figure 1. Schematic diagram of the relationships between ecosystem stability and resistance/resilience

图1. 生态系统稳定性与抵抗力/恢复力关系示意图

在干扰强度和作用时间一定的情况下,抵抗力区域面积越大(轨迹偏离正常范围越晚和幅度越小),生态系统的抵抗力越强;恢复力区域面积越大(轨迹回复到正常范围越早),生态系统的恢复力越强。

3. 生态系统稳定性的理论基础

3.1. 生态平衡理论

通常情况下,生态系统的能量和物质的输入与输出基本相等,生态系统各组成要素的数量和结构保持稳定,具有复杂的食物网和符合能量流动的金字塔型营养,在受到外界干扰后,生态系统能通过自我调节恢复到原来的状况,这就是生态平衡。生态平衡是一种动态平衡,靠生态系统的负反馈机制自我调节,但是,生态系统的调节能力是有限度的,如果外界干扰超出某一限度,自我调节能力就失效,最终可能导致生态系统崩溃。这个限度的临界点就是生态系统的阈值 [16]。根据平衡理论,可以将生态系统稳定性理解为:只要生态系统结构和功能在一定阈值(振幅)范围内动态变化,则可认为生态系统是稳定的(图1)。

3.2. 生态系统演替理论

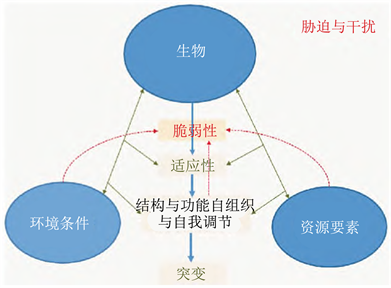

生态系统演替(ecosystem evolution/succession)指随着时间推移,在生物因素与非生物因素复杂的相互作用下,生态系统内的生物群落不断发生变化,导致生态系统的外貌和内部结构发生不断演替的过程,是生物与环境长期相互作用的结果 [17] [18]。演替是生态系统的基本特征,主要描述和体现生态系统的结构与功能随时间变化的动态特征,强调了演替过程中生物与非生物组分相互作用的时间动态的重要性(图2) [19]。在自然状况下,生态系统演替具有方向性,最终形成与当地气候或环境相适应的顶极生态系统。当生态系统受到人类活动影响或者环境胁迫的强度超过生态系统的阈值时,可能导致生态系统结构和功能发生巨大变化,由于生态系统具有自组织和自我调节的属性,生态系统从一个稳态达到另一个稳态。掌握生态系统演替规律,理解生态系统在不同演替阶段的特征,对评估处于不用演替阶段的生态系统稳定性十分关键。

Figure 2. Theoretical framework for the ecosystem fragility, adaptability and catastrophe based on the ecosystem evolution theory [19]

图2. 基于生态系统演替理论的生态系统脆弱性、适应性与突变的理论框架 [19]

黄色背景指胁迫与干扰,红色虚线箭头指由资源要素、环境条件和生物过程对生态系统脆弱性的刻画,生物与资源要素及生物与环境条件的黑色双箭头指生物与资源环境要素相互作用的过程,这两个双向箭头上的黑色单箭头指在胁迫与干扰下资源要素和环境条件通过影响生物的适应性实现生态系统结构和功能的自组织与自我调节,但如果胁迫与干扰让生物无法适应或超出生态系统自我调节的能力时,生态系统结构和功能会发生突变。以上过程体现出来的生物适应性、生态系统自组织与自我调节以及突变为蓝色箭头所表示,生物适应性与生态系统自我调节能力的强弱同时构成生态系统脆弱性另一部分。

4. 生态系统稳定性评估的指标与方法

4.1. 常用评估指标

由于生态系统稳定性是一个多维的复杂概念,是生态系统结构和功能抵抗干扰、恢复原状或长期稳定的一种能力。因此,用于评估生态系统稳定性的角度和指标也不尽一致,评估指标仍在不断探索中,整体上可分为两大类,研究者结合研究需要和生态系统的复杂程度选用不同的方法。

1) 单一指标。常用生态系统生产力或生物量的动态变化表征生态系统在某一时期内的稳定性特征,进而定量评估生态系统稳定性的驱动因素(例如:生物多样性、气候变化、人为活动等)对生态系统稳定性的影响。单一指标法通常用于生态系统结构的复杂程度低,且这个指标能在很大程度上描述生态系统的状态。例如,Hautier等 [20] 基于12个实验的多年数据检验了6种重要的人为因素对生态系统稳定性的影响,选用的评估指标是生态系统生产力。Dylan等 [21] 分析了北美和欧洲的39个草地实验数据,就生物多样性如何影响生态系统稳定性进行了综合评估,是以生物量的变化对生态系统稳定性进行了衡量。Kang等 [22] 利用时间序列的净初级生产力(NPP)数据,提取稳定性指标(如时间稳定性、恢复力、抗旱性和耐温性),对中国北方沙地进行了稳定性评估。除生态系统生产力和生物量之外,其他单一指标也可被用于衡量生态系统的稳定性,例如,Huang等 [23] 利用时间序列遥感影像中象元值的变化对中国西南喀斯特地区的生态系统稳定性进行定量分析,判断生态系统受到干扰后的抗性、弹性和变异。

2) 指标体系。通过构建相对完整的评价指标体系形成生态系统稳定性综合评估指数,对生态系统稳定性进行评估的同时对其影响因素进行定量分析。指数体系法通常用于生态系统结构的复杂程度高,用某一项指标很难描述生态系统的状态。蒋烨林 [24] 将生态系统生产力与景观格局指数、生态系统服务等指标相结合,选择18项具体指标,构建了三江源地区生态系统稳定性评估指标体系,结果显示三江源生态系统稳定性指数呈现先增后减的趋势,但基本保持稳定。李海福 [25] 建立了包含径流输沙、降水、人为干扰、潮滩状态演变与响应等方面24个指标的辽河口湿地潮滩区生态系统稳定性评价指标体系,结果表明辽河口湿地潮滩区生态系统稳定性是自然和人为多因素耦合作用的结果,1986~2000年间辽河口湿地潮滩区处于较稳定状态,生态系统稳定性综合指数平均为0.51。姚晓寒 [26] 构建了包括植物群落指标、物质生产功能、湿地固碳功能、气候变化等20项指标的“泥炭沼泽湿地生态系统稳定性评价指标体系”,对金川湿地生态系统稳定性进行了评估,结果显示2011~2020年金川泥炭沼泽湿地生态系统较为稳定,在气候变化与土地利用类型都有所改变的情况下,湿地的结构和功能依旧保持较为稳定的状态。

4.2. 常用定量评估方法

生态系统稳定性定量评估方法大致可以分为两类,一类是运用统计学原理,采用数学方法计算某一指标的变异程度,据此判断生态系统的稳定性,另一类综合评价法,构建评估指标体系,获得综合指数等。

1) 数学统计分析方法。此种方法通常与单一指标结合使用。通过计算单一评估指标的变异程度衡量生态系统稳定性,再利用回归模型等方法分析生态系统稳定性与其驱动因素的关系。人们常将平均生物量(µ)和其随时间的标准差(σ)之比(σ/μ)作为生态系统稳定性的典型衡量方式 [21] [23] [27] [28] [29] [30]。

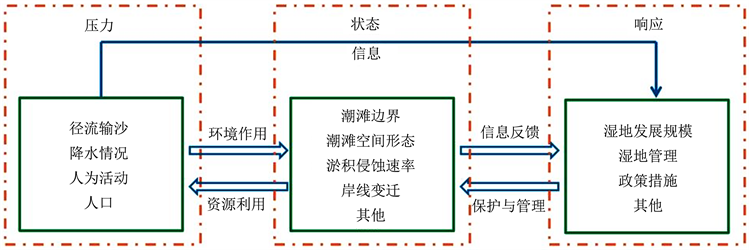

2) 综合评价法。综合评价类分析方法通常与指标体系结合使用。最常见的有压力–状态–响应(PSR)模型 [24] [25],层次分析法(AHP) [26] 等。PSR模型是由经济合作与发展组织(OECD)和联合国环境规划署(UNEP)共同研发用于研究环境问题的概念模型。PSR模型使用压力、状态、响应3个指标类型表达某一特定的生态环境问题,被广泛应用 [31] [32] [33]。PSR模型在生态系统稳定性评价中具有良好的适用性,其系统性、科学性、综合性等优点能够有效的减少生态系统稳定性评价过程中的随意性和盲目性(图3)。AHP是将一个复杂的多目标决策问题作为一个系统,将目标分解为多个分目标或准则,进而分解为多指标的若干层次,通过归一化赋值构建矩阵算出层次单排序和总排序,以此作为多指标优化决策的系统方法。实际应用时,综合评价法常与Delphi法、熵权法、模糊数学法等结合使用 [34] [35] [36]。

Figure 3. The PSR model framework for ecological stability evaluation of the tidal flat

图3. 基于PSR模型的潮滩区生态系统稳定性评价框架 [25]

5. 下一步工作展望

目前,生态系统稳定性评估相关研究正处于上升阶段,结合我国生态系统保护修复与管理需求,建议未来相关研究重点关注以下几个方面:

1) 厘清生态系统稳定性的概念范畴。由于生态系统结构和功能的复杂性,生态问题的持久性、滞后性等特点,目前相关研究对生态系统稳定性概念的理解和研究维度多种多样。未来相关研究工作,首先应厘清生态系统稳定的概念范畴,明确要解决的重点领域和关键问题,然后结合国家政策需求,优先就迫切需要的关键问题开展集中研究,为管理决策提供支撑。

2) 研究制定实用的生态系统稳定性评估框架。首先,针对生态系统类型,选择特定的、具有代表性的指标,构建操作性强的指标体系。例如,对于自然生态系统,选择生物量或生产力单一指标就可以较为客观地反映生态系统的稳定性状态,但是对于人工生态系统(人工林地、农田等),只用生物量或生产力进行评估就不够全面,还应考虑物种多样性,特别是人为活动投入等对生态系统稳定性的作用与贡献。其次,根据生态系统平衡理论、生态系统演替理论,针对生态系统保护和修复的不同阶段,生态系统演替的不同阶段,生态系统稳定性评估的重点有所侧重,这对于衡量相关工作的进展和成效以及制定精准措施来提高生态系统稳定性具有重要现实意义。同时,还要不断探索创新生态系统稳定性定量评估方法。

3) 加强对生态系统抵抗力和恢复力的评估。生态系统抗干扰能力和恢复力是衡量生态系统稳定性的重要方面,当面对外界干扰时,抗干扰能力越强,生态系统稳定性越高,当外界干扰对生态系统造成破坏后,生态系统的恢复力越强,生态系统的稳定性越强。当前,应对气候变化是全球面临的重点和热点问题,在无法阻止气候变暖的情况下,增强适应气候变化的能力就显得更加重要和迫切,抵抗气候变化的影响以及受到气候变化后迅速恢复原状是生态系统适应气候变化的重要方面,所以提高生态系统的抗干扰力和恢复力是提高生态系统适应能力的重要方面,而科学评估生态系统的抵抗力和恢复力是提高适应能力的重要前提,之后才能采取有效的措施提高生态系统的适应气候变化的能力和稳定性。因此,要不断加强生态系统抵抗力和恢复力评估的相关研究。

6. 结论

生态系统稳定性一直是理论生态学研究的重要问题,生态系统稳定性定量评估是生态系统管理工作的重要组成部分。本文从分析生态系统稳定性的概念及相关理论基础开始,梳理了目前评估生态系统稳定性常用的指标及定量评估方法,最后结合我国生态系统保护修复与管理需求建议未来重点需要厘清生态系统稳定性的概念范畴、研究制定实用的生态系统稳定性评估框架、加强对生态系统抵抗力和恢复力的评估。