1. 引言

城市零售业态的空间集聚现象是反映人类社会经济活动空间特征的形式之一,其空间布局指各类业态在一定的地理范围内布置,用来满足城市居民的消费需求,从而促进城市经济健康稳定发展 [1] [2] [3]。商业集聚区是城市经济的核心功能区,但随着零售业形式不断的发展,不同零售经营方式对城市商业聚集区的区位选择形成城市内部特别的商业空间结构。国外的零售业区位研究主要围绕零售业的等级、规模和空间形态三方面,以克里斯塔勒中心地理论、赖利法则和哈夫模型、商圈理论、产业集聚理论等理论为代表从不同的角度探究城市商业空间集聚特征,并进一步创建了空间利用结构理论、距离衰减理论等理论解析城市商业分布机制及影响因素,用来揭示商业的种类、规模、区位以及不同商业区之间的空间分布规律 [4] [5]。伴随着中国经济的飞速发展,国内涌现了大量对中国零售业空间分布、商业结构及相关商业理论的实证研究 [1] [2] [3],如王宇渠等 [6] 以广州15个地铁站点为例探究地铁流动性与站点商业集聚规模耦合关系,肖琛等 [7] 以南京市苏果超市为例,对其空间格局演化、集聚分布状况、不同类型超市的区位选择等方面进行分析。传统的商业布局研究主要依靠实地调研和经济统计年鉴,无法快速准确识别城市零售业的相关信息。研究尺度上多集中于城市主城区,关于市域层面的研究相对较少,且缺乏连续时间段的对比研究,随着快速城镇化,无法为城市商业规划的布局与选址提供较为有意义的指导。近年来利用大数据进行商业集聚空间的分析是城市商业地理学的热点,即通过零售商业定量研究。目前现有的相关研究中主要集中在居民消费行为及心理对于周边商圈的选择的关系探究 [8] [9],而针对城市内部不同类型零售业空间识别及集聚特征的分析较为匮乏。

近年出现了以面向公众服务的零售业机构兴趣点(POI, Point of Interest)为依托,基于核密度估计、空间自相关分析、局部热点分析等方法识别城市热点的实证研究,节省了调研时间,而且使分析结果更加精确 [10]。如禹文豪等 [11] 采用统计指数定量反映了设施服务影响的连续性,陈蔚珊等 [12] 通过POI数据分析广州市零售业活动的热点地区以及零售业态集聚区的空间分布特征。薛冰等 [10] 利用核密度估计法沈阳市零售业分布进行研究,提取出不同零售业态布局的差异性特征。张蕾等 [4] 运用核密度分析法、Ripley’s K函数和空间自相关分析,识别了武汉市零售业的中心热点和各级别业态的空间集聚特征差异。大量研究表明,基于大数据支撑的零售业热点识别可为城市商业空间合理规划提供科学认知基础 。

鉴于此,本文以2013年和2018年福州市POI数据为研究对象,在市域层面上对福州市不同类型的零售业进行集聚区识别,并且通过两个不同时间段的对比,综合利用GIS空间分析技术、标准差椭圆模型定量分析福州市零售商业的时空演变过程及空间分异特征,以期为福州市在新时期城乡规划中合理的优化城市商业资源,提高城市内部空间结构的合理性提供一定的辅助。

2. 研究区域与研究方法

2.1. 研究区概况及数据来源

选取福州市辖区共6区1市5县作为研究区,包括鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区、长乐区1、福清市、闽侯县、连江县、闽清县、罗源县、永泰县,全域面积11858.6 km2。其中,鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区是传统中心城区2,后文统称“中心城区”。本文通过综合数据获取策略 [7] 爬取福州市零售业兴趣点的数据,主要选取POI的名称、经度和纬度、详细地址等4类信息作为研究对象,筛选并归纳得到商场商厦(包含商场和商业街)、超市自选商场(经营生活用品等综合类商品)和便民商店(包含小卖部和杂货店,简称“便利店”)三类进行分析(表1)。经过空间坐标系转换和配准,并对数据进行去重、清洗和必要的补充与修正后,提取出POI数据共计7854条记录。

Table 1. The study area, distribution of population and retail POI

表1. 研究区域面积、人口和零售商店分布概况

2.2. 研究方法

2.2.1. 核密度估计法(KDE)

核密度估计法(Kernel Density Estimation)符合城市设施服务对周边位置影响距离衰减定律,在公共基础设施、产业空间布局热点分析等领域得到了广泛应用 [8]。该方法基于地理学第一定律,给定样本点 ,以每个样点为中心,通过核函数计算出每个样点在搜索半径内对各个栅格单元中心点的密度贡献值,搜索半径范围的栅格单元中心点距离样点越近,其样点的密度贡献值越大 [9],其函数可以定义为:

,以每个样点为中心,通过核函数计算出每个样点在搜索半径内对各个栅格单元中心点的密度贡献值,搜索半径范围的栅格单元中心点距离样点越近,其样点的密度贡献值越大 [9],其函数可以定义为:

(1)

(1)

式中:K为核函数; 是点

是点 和

和 的距离;h是带宽;n是范围内的点数。根据

的距离;h是带宽;n是范围内的点数。根据

前人的研究 [10],在f(x)呈正态分布的假定下,简化后的带宽计算公式为:

(2)

(2)

式中:h是带宽,σ是样本方差,n是POI点数。

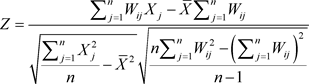

2.2.2. 空间自相关分析(Global Moran’s I)

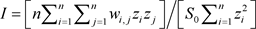

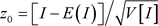

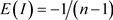

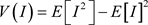

空间自相关分析是空间数据探索性空间分析的前提 [11] [12],本文以Global Moran’s I统计方法来度量研究区域POI数据的全局空间自相关性,按式(1)评估其为聚类模式、离散模式或随机模式。

(3)

(3)

式中,n表示POI点数;Zj表示POI密度与均值的偏差值; 为POI的空间链接矩阵;S0是所有空间权

为POI的空间链接矩阵;S0是所有空间权

重之和,其计算公式为  。指数值在−1.0到+1.0区间内,正值表示该位置的POI分布具

。指数值在−1.0到+1.0区间内,正值表示该位置的POI分布具

有正相关性,负值表示具有负相关性,0表示该空间对象的属性分布不存在相关性。按式(4)计算Z得分值来检验POI是否具有统计学上的显著性。

(4)

(4)

式中,  ,

,  。

。

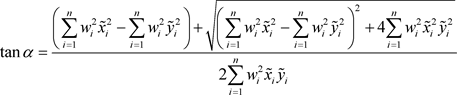

2.2.3. 热点识别(Getis-Ord Gi*)

Getis-Ord Gi*由Getis和Ord提出,是一种基于距离权重矩阵的局部空间自相关指标,可度量每一个观测值本身与其邻居之间是否存在局部相关性 [5] [13] [14]。其公式表示为:

(5)

(5)

式中:Xj是第j个空间单元的要素属性值;n是要素总数;Wij代表空间权重矩阵,若第i和第j个空间单元之间的距离位于给定的临界距离d之内,认为它们是邻居,空间权重矩阵中的元素1;否则,元素为0。如果Z得分为正,且非常显著,则表明空间单元i周围的值相对较大,形成高高集聚,即热点区;相反,表明空间单元i为低低集聚,为冷点区。

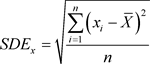

2.2.4. 标准差椭圆

标准差椭圆空间统计方法可有效揭示地理要素空间分布整体特征及时空演化过程,可从全局角度通过重心、方位角、标准差椭圆长短轴等要素定量反映地理要素空间分布的中心性、展布性、方向性、空间形态等特征。其公式为:

标准差椭圆的重心 为:

为:

(6)

(6)

方向角 为:

为:

(7)

(7)

标准差椭圆长短轴计算公式为:

,

(8)

,

(8)

式中, 为标准差椭圆长轴,

为标准差椭圆长轴, 为标准差椭圆短轴,

为标准差椭圆短轴, 表示研究对象的空间区位,

表示研究对象的空间区位, 表示对应权重;

表示对应权重; 表示各城市区位到重心

表示各城市区位到重心 的坐标偏移。

的坐标偏移。

3. 结果分析

3.1. 空间自相关检验与分析

利用全局莫兰指数(Global Moran’ s I)进行空间自相关分析,用于检验的Z得分分别为11.12和26.89,远大于2.58,p值为0,符合在99%置信度情况下对p值要求(概率似然值p < 1%)。2013年莫兰指数为0.91,2018年莫兰指数为0.368,说明福州市零售业由较为集聚分布的状态不断向相对均衡离散分布的状态演变,同时表明,该数据可进行热点和商圈聚类分析。

3.2. 零售业总体分布特征

为了使试验结果更加精确,本文经过反复试验最终选取带宽2 km作搜索半径,提取出研究区内零售业中心共有12个,其中分布于中心城区的零售业中心为5个,外围城区为7个。总体来看,核密度估计法识别出福州市零售商业中心的总体格局为面状聚集、多核心发展的格局(图1)。相比于2013年,在福州市中心城区内,零售业中心具有相对明显的集聚效应,呈团状式蔓延分布,2013年外围城区呈较小零星分布的零售业中心规模在经过五年的经济发展,不断扩大形成区域的商业集聚区。这与福州市不断的城市扩张,新区建设、撤区改市等相关政策的推动密切相关。

针对福州市零售商业中心的总分布集聚特征主要表现在三个方面:

1) 随着与城市中心3距离的增加,商业中心的核密度均值逐步衰减。商业中心核密度值和社会消费品零售总额4的相关系数为0.74,可见根据核密度估计法提取的商业中心在等级上与其商业实际发展水平基本一致。福州市中心城区零售商业中心具有相对明显的规模优势,呈现连片聚集的特征;位于中心城区内的商业中心核密度均值为23.98,外围城区为4.82,中心城区商业中心的核密度均值是外围城区的5倍。将12个商业中心至其他商业中心实际距离总和比较,仓山区所辖商圈交通便捷度最高,其次是鼓楼区、晋安区和台江区。非中心城区商业中心受距离因素限制,不具备发展为城市高等级商业中心的区位条件。

Figure 1. Kernel density distribution of main retail POI in Fuzhou

图1. 福州市主要零售业空间分布核密度分布图

Table 2. Basic statistics of commercial center

表2. 福州市商业中心基本统计情况

2) 位于中心城区内的商业中心沿交通干线布局,呈现成片蔓延的形态。由图1可发现,鼓楼、台江、晋安和仓山区位于“E字型”福州零售业空间的核心位置,该区域人口密度和路网密度均居全市首位,用地布局细针密缕,零售业空间布局呈填缝式发展。商业中心核分布没有明显的独立边界,商业中心连片分布,零售业空间沿交通干线布局。首先,南门兜、五一路、万宝苏商圈、五四路中央商务区、津泰路和杨桥路等传统市中心商业网点的集聚力十分强大,即便由于地铁和旧城改造施工的影响,近年该区域出现了消费降级的趋势,但其既有人口密度与路网密度依然足以支撑强大的零售业发展。随着工程的推进,该区域零售业外部环境得到极大改善,东街口、万宝苏的消费降级趋势已得到缓解。其次,由于“东扩南进西拓”的城市建设发展战略,福州市近年大力开发建设南台岛以及闽江沿岸,使得福州市中心城区南部的基础设施不断完善,人口密度不断加大,金山、浦上商圈异军突起。同时,中心城区东部地区即晋安区承载了城市中心置换出的人口、公共设施和产业等功能 [15],人口密度大幅增加,人居环境、交通便捷度得到极大改善,地处非核心地带又使得地租相对便宜,促成了该区域零售业的虹吸效应,形成了大润发–世欧王庄–东泰禾广场商圈。

3) 中心城区外缘区域的商业中心集聚规模明显偏小,离散地分布在中心城区外侧。如闽侯县的甘蔗街道、上街镇,马尾区的罗星街道等。外围城区商业中心的核密度均值与中心城区相比具有明显的梯度变化(表2),象园、王庄街道商圈的核密度值是甘蔗街道的20倍。同时,全市的零售业分布还呈现核密度值越大,零售中心分布越紧密,核的独立边界越不明显,越趋向组团式发展,反之亦然的趋势。

3.3. 中心城区各类零售业态的集聚特征

根据蒋三庚的研究,零售业集聚比较符合弹性专精型和马歇尔集聚型的产业集聚 [16]。不同等级规模的商业活动,往往形成不同的经营形态,如差异化的区位选择、商品类型、店铺规模、定价策略、售前售后服务方式等营业手段,并且具有高度的趋利性与变化性。分析福州市中心城区商场商厦、超市自选商场和便利店等业态的集聚区域(图2),发现不同的零售业态在空间集聚的区位选择上具有明显的差异。

中心城区超市自选商场聚集区域分布广泛,不仅在中心城区大量集聚,在城市外缘地区也有集聚态势(图2(a))。中心城区超市自选商场由相对均匀的总体布局逐渐向模式呈“F字形”,即以中心城区的鼓楼区、台江区为南北轴,向东北延伸至新店镇和茶园街道,向南延伸至三叉街街道、城门镇;东西轴线东起金山街道,向西穿越安泰街道、茶亭街道、水部街道和新港街道等零售业密集区,向西延至鼓山镇。此外,相比于2013年,商场聚集的现象愈加明显,且在西南的建新镇、金山街道、盖山镇和红星农场部分区域形成相对独立的零售业集聚区。由于社区超市的市场定位是以家庭生活消费为目标,主要为社区居民提供生鲜、日常商品采购和配送服务,所以超市布局不仅依赖大型的购物广场、购物中心,在人口密集的城市旧区和近年人口激增的城市外缘区也存在集聚特征。城市外缘地区地租相对便宜、新增住宅区较多,有助于降低超市的运营成本。

Figure 2. Kernel density distribution of various retail types of Fuzhou downtown in 2013 and 2018

图2. 2013年与2018年中心城区零售业各业态分布核密度图

中心城区便利店的集聚区域与中心城区内零售业的总体分布基本一致(图1,图2(b))。中心城区便利店高度集聚的区域与零售商业总体分布趋势极为相似,这是因为便利店POI的个数占所有POI个数的30%和49%,具主导影响作用。明显看出,相比于2013年中心城区便利店的集聚现象较2018年弱,且分布范围较小。这与随着生活条件的不断改善,居民消费心理行为有关。一般来说,根据“地理邻近性”优势,便利店辐射半径通常在300米之内,主要满足有较大人流量的中央商务区、居住小区、其他商业网点密度大的区域,便利店本身店铺面积要求低、对建筑本身要求、道路宽度等没有特殊要求,灵活性强,因此,市场需求是影响便利店集聚的主要因素。

中心城区商场商厦圈层化结构向外拓展(图2(c)),中心呈现显著的核心集聚现象,这与该种类型的销售商业种类有关,也是吸引人流消费的主要场地,是消费经济的主要来源。有图2可知,以鼓楼区的鼓东街道、温泉街道、东街街道、安泰街道、水部街道、鼓西街道,台江区的上海街道、茶亭街道、新港街道、洋中街道和晋安区的王庄街道和象园街道为商场商厦的核心集聚区,义洲街道、后洲街道、临江街道、瀛洲街道、鼓山镇、华大街道、宁化街道为次级核心集聚区,金山街道、建新镇等为外围密度较低的第三圈层集聚区。从业态特征来看,主要有百货商店、购物中心、大型专门店等经营方式,依托商业综合体,与娱乐业、餐饮业形成强大的外部规模效应。

3.4. 零售商业的热点区域

零售业分布高度集中的地区可看作城市商业活动的热点区域。以街道为单元,采用局域Getis-Ord Gi*指数探索福州零售业的热点区域,如图3。相比于2013年,2018年福州市零售商业处于高高(HH)聚集的范围变大是城市零售商业活动最为活跃的区域,上街街道、马尾街道、罗星街道零售商业有处于高低(HL)包围状态变成处于高高(HH)聚集状态,表明该些地区零售商业发展迅速,商业集聚现象更加明显。与此同时,处于高低(HL)或者低高(LH)集聚状态的范围不断扩大,说明福州市的零售业发展有实质性的进展。特别是福清市的阳下街道、音西街道、镜洋街道、石竹街道、龙山街道、宏路街道及闽侯的寿山乡等处具有高密度零售商店的相邻地区被周边低密度的地区包围。

Figure 3. Retail hotspots area distribution in Fuzhou

图3. 福州市零售业分布热点区域

要成为统计意义上的零售商业热点需要两个条件,一是街区本身密度为高值,其次需要被高值包围。有些大型零售网点虽然规模、等级和核密度较高,但并未如预期显示在符合P值 < 0.05的热点区域中,反而呈现出零售业“空心化”的趋势。如金山街道Z得分仅为1.82,P值为0.07,原因是区内商业极化现象严重、商业设施建筑利用粗放,土地利用过于单一 [17]。热点分析的结果表明:福州市零售业空间由单核心向多核心式演化的格局已经形成。

3.5. 零售商业时空演变趋势

为了进一步描述福州市零售商业空间演变过程,本文引入了标准差椭圆方法来揭示福州市零售商业的时空演变。根据标准差椭圆分析结果,如图4可知,2013~2018年福州市零售业空间演变总体呈由西向东,由北向南的趋势,说明福州市零售商业主要向东南方向发展,这与打破行政区划束缚,加强中心城区与闽侯、长乐、连江、永泰等城镇合作,沿海发展。其次,城市整体的零售商业标准椭圆面积变大,说明零售商业规模整体呈扩张态势,且椭圆长短轴均增加,说明该城市零售商业表现为东北–西南方向(长轴方向)空间扩张,西北–东南方向(短轴方向)空间扩张。同时,椭圆方位角顺逆时针旋转,东部方向变化幅度较大,表明在该方向上的零售业发展起到了推动城市商业空间布局时空演变的主要拉力作用。这与福州马尾撤区建市,打造沿海经济发展轴。由椭圆变化位置可知,东部沿海地区(如马尾镇、琅岐镇)、南部的福清市市区(阳下街道、音西街道、石竹街道等)为椭圆显著变化区,说明福州市零售商业空间范围扩展趋势为“东拓南进”的格局,构建福州市“一区两翼”的经济发展空间结构。即“一区”指中心发展区,为主要的商业集聚区,“两翼”指北翼发展区和南翼发展区,即福清中心城区、渔溪镇等沿海乡镇与罗源和连江部分城镇,为次级商业集聚区。

就各种不同的类型而言,超市、便利店、商场商厦的商业规模空间上均呈现扩大趋势。其中,超市主要向东部区沿海地区扩展,说明马尾镇、琅岐镇与福州东部新区的建设发展带动了居民生活水平的提高,超市分布数量变多;商场商厦椭圆中心变化不明显,说明福州市2013年与2018年的大型购物中心仍旧集中于该些地区,新建设商场商厦较少;便利店标准椭圆空间拓展最为明显,说明福州市小型商业服务设施普遍不断完善。整体而言,福州市零售商业时空演变过程中总体空间集聚特征不断强化,并且部分区域存在显著的增强扩展状态,如福清市的中心城区、闽侯的寿山乡、上街镇、马尾镇及青口镇等。这完全符合福州市的空间发展策略为“一核心、两新城、三组团”的新的规划格局,即“一核心”指鼓楼、台江、晋安区;“两新城”指南台岛、马尾新城;“三组团”指荆溪组团、上街南屿南通组团、青口组团。

Figure 4. Standard deviation ellipse change of Fuzhou retail business

图4. 福州市零售商业标准差椭圆变化图

4. 结论与讨论

零售商业在城市地域空间不是均衡分布,而是在一定规律下趋于空间集聚的,这一现象是城市化、工业化、现代化进程下城市商贸稳步前进的必然结果。面向公众服务的兴趣点数据包含空间属性和业态类别等信息,数据量大、实时性强、准确性高、获取方便。以POI数据为依托,进行产业空间结构和产业局部热点空间密度分析,可以直观地呈现城市零售业的空间集聚规律,提高零售业空间分布特征和热点识别的准确性和可视性,有助于减少城市商业空间布局的“拍脑袋”做法,助力准确掌握城市不同业态商业的规模等级空间形态特征,探究总结其发生发展规律,优化统筹资源空间配置,可为政府对商业服务业设施规划和相关配套政策制定提供决策依据,引导商户更合理地选点布局甚至惠及消费者的智慧出行,进一步促进城市社会经济管理系统协调运行,有着十分重要的实际意义。本文借助POI数据,通过核密度法识别城市商业中心的空间范围及分布情况,运用全局统计和局部热点分析工具识别了零售业的热点地区,并探索了中心城区各业态分布特征的差异。主要得出以下结论:

1) 福州市零售商业中心的总体格局为面状聚集、多核心发展的格局,中心城区作为城市空间发展的传统核心区域,在人口、可达性等方面具有较大的区位优势,仍是城市零售商业活动最活跃的区域。小规模商业中心紧密环绕在中心城区外围,集聚规模总体偏小,且商业中心的核密度值具有明显的距离衰减作用。受中心城区的辐射作用,这些地区同时也是福州市战略规划中最具活力的新兴板块,零售业存在着巨大的发展潜力;

2) 以街道、乡(镇)为单元,商业网点密度符合热点分析聚类模式统计特征热点区域共有8个,分布在晋安区、仓山区、闽侯县、长乐区和福清市。热点分析结果表明,福州零售业发展由单核心向多核心演化的空间格局已经形成。

3) 不同的零售业态在空间集聚的区位选择上具有明显的差异。商场商厦主要依托商业综合体,与娱乐业、餐饮业形成强大的外部规模效应;超市自选商场布局模式呈“F字形”,在城市外缘地区集聚也尤为显著;便利店的集聚区域与中心城区内商业中心的分布基本一致,市场需求是影响便利店集聚的主要因素。

4) 2013~2018年福州市零售业空间演变总体呈由西向东,由北向南的趋势。椭圆面积变大,说明零售商业规模整体呈扩张态势,椭圆长短轴均增加,椭圆方位角顺逆时针旋转,东部方向变化幅度较大,在该方向上的零售业发展起到了推动城市商业空间布局时空演变的主要拉力作用。

由于购买力、交通、客户偏好、地价、城市空间结构和市场竞争等众多社会属性不尽相同,零售业存在不同的空间聚集模式,本文侧重于利用POI进行城市商业中心的识别,未同时涉及以上相关影响因素的定量分析。本文主要针对静态的截面POI数据对福州市零售业热点进行识别,并对其空间分布特征进行解析,但对导致其时空演变的土地利用、路网布局、人口集聚、产业发展、生态本底和市场竞争等因子仍需进一步探究,未来将结合以往年份的POI数据以及其他不同类型的数据,对城市零售业的演变规律及内在机制等进行深入研究。

NOTES

12017年11月1日福州市十五届人大常委会第六次会议表决通过福州市人民代表大会常务委员会关于长乐市撤市设区的决定。本文统称长乐区。

2《福州中心城区空间发展规划》于2017年11月3日获福州市十五届人大常委会第六次会议审议通过,确定中心城区范围包括:福州市辖五区、长乐全域、闽侯县甘蔗街道等9个乡镇街道以及连江县的琯头镇,面积约2881平方公里。本文选取鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区为传统中心城区。

3本文将福州市政府所在位置作为城市中心。

4数据来源于作者整理和福州市统计年鉴数据。