1. 引言

2020年9月20日,习近平主席在第七十五届联合国大会上宣布了中国的“碳达峰”、“碳中和”目标 [1],明确了新时代我国实施绿色发展的方向。2021年国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,明确我国实现“双碳”的三步走战略,2025年初步形成绿色低碳循环发展的经济体系,实现重点行业能源利用效率大幅提升;2030年实现经济社会发展全面绿色转型,重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平,实现碳达峰目标;2060年全面建立绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系,实现碳中和目标,开创人与自然和谐共生新境界 [2]。以上政策的出台也标志着我国实现绿色经济、可持续发展的决心,也为我国企业的生产经营提出了新要求、指明了新方向。据此,我国企业也不断创新碳管理模式,不断探索新型转型发展路径。

蚂蚁集团作为我国互联网企业中的典型代表,在企业碳管理模式上已有较为成熟的经验,并推出了碳管理与公益项目融合发展的新型发展路径,由此也实现了经济社会效益的双丰收。因此,本文以蚂蚁集团为例,具体分析这一种新型的发展路径。目前缺乏碳管理的学术研究成果,也少有对互联网企业碳管理发展路径的研究。因此,本文的研究具有一定的创新性。本文将通过分析蚂蚁集团从而提炼借鉴经验和对策,对其他互联网企业起到一定启示意义,以此推进我国实现绿色经济和可持续发展。

2. 理论综述

2.1. 企业碳管理

随着经济发展所带来的环境问题愈发严重,各国逐渐关注到碳排放等影响环境的行为,而碳管理这一概念也由此萌生。目前,该领域研究成果较少且国内外学者对于碳管理的定义尚未形成统一。祝福东(2011)认为碳管理是企业在经营过程中通过专业手段实现二氧化碳排放量的最小化,同时尽量提供低碳型产品和低碳服务的新型管理模式 [3]。孙振清、何延昆、林建衡(2011)认为碳管理就是针对温室气体排放而进行的管理,目的是减少产品和服务全寿命周期碳排放,并寻求以最低成本有效的方式减少和抵消碳排放的过程 [4]。易兰、李朝鹏(2015)认为企业碳管理是企业通过碳盘查等措施来摸清企业本身碳资产,并通过一系列的减排措施来减少企业本身的碳排放,并根据企业本身碳资产状况,进行碳交易以实现完成履约责任、获得收益等目的的管理机制 [5]。本文基于现有对于碳管理的定义进行总结提炼得出,企业碳管理即企业按照可持续发展要求,利用碳盘查等方式对自身的碳产量进行统计,进而统筹各部门参与配合实行系统性的碳产出与碳排放的管理措施以达到碳中和目标,并据此拓展碳交易、碳服务、碳产业以实现经济效益、社会效益有机结合的新型管理模式。

由此可见,企业碳管理并非是一个细小的管理措施,而是一个涉及面广泛的管理体系。企业实行碳管理所带来的效用不止是满足了行政监管的需要,更是能通过碳管理实现产业可持续发展和产业优化转型升级,并且能拓宽业务范围,根据自身碳资产情况与碳管理实践经验实现碳交易、碳服务、碳产业上的收益。在国家双碳战略的不断推进下,实行碳管理的企业范围也逐渐扩大,部分不受控排限制的互联网企业也开始实行碳管理,在企业内部实施碳中和计划并向公众公布自身的碳中和年报。互联网企业实施碳管理与行政监管无关,其实施碳管理的意义在于实现企业内部的绿色低碳化、减少能耗、降低成本的同时推进碳服务业务的开展,从而扩大自身经济效益、塑造良好社会口碑。

2.2. 公益项目

公益项目是指非营利性地对公众或特殊群体采取的具有积极社会效益的活动。公益项目具有促进社会公平、维护社会和谐发展和繁荣稳定的重要意义。公益项目和时代潮流、社会经济发展紧密相连,在全球推进可持续化发展、我国推进低碳生活和双碳战略的当下,便出现了“低碳生活行动”、“碳达峰、碳中和知识普及行动”等多种低碳主题的公益项目。通过这类公益项目,不仅使社会大众了解到了低碳环保的知识,提升了自身的认知水平,同时也推进了国家双碳战略的实施。

2.3. 互联网企业碳管理与公益项目融合发展

目前,国内外学者并未对互联网企业碳管理于公益项目融合发展这一主题进行相关研究。因此,本文具有一定创新性。本文对于该融合发展做出以下定义。

互联网企业碳管理与公益项目融合发展顾名思义即互联网企业将企业对内的碳管理同对外的公益项目相结合,以企业内部碳管理的发展作为基础,发挥自身领域优势,通过科技创新等多种手段,打造新型的、多元化的、全民性的低碳公益活动并形成体系,实现公众参与提升,从而提升企业社会影响力,反过来促进企业进行碳管理,达到双向推动效果的一种发展路径,能够有效实现经济效益与社会效益,从而促进我国可持续发展。

3. 互联网企业碳管理与公益项目融合发展现状分析

企业碳管理起步晚,发展不平衡不完善,大多企业没有形成一个完整的碳管理体系。而互联网企业因为不受行政监管,所以从事碳管理是需要企业主动做出的决策。由此,互联网企业碳管理的发展更不完善,但实质上互联网公司的数据处理、流量传输等方面耗电量巨大,一个超大型数据中心每年的耗电量甚至超亿千瓦时 [6]。因而互联网从事碳管理也是时代所趋、发展需要。以下将从六个方面具体分析互联网企业碳管理与公益项目融合发展的现状。

3.1. 总体发展情况不够乐观

互联网企业为非限排企业,其主动参与碳管理缺乏原动力。大多互联网企业都注重于自身企业产品的研发、生产与销售,很难注意到碳管理方面的资金投入与项目开展,忽视了应当承担的社会责任,甚至在碳管理方面都没有实现真正意义上的节能减排。由此公益活动开展限制于部分企业,碳管理与公益项目融合发展程度较低,发展情况不够乐观。

3.2. 政策环境整体不够健全

根据《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》 [2] 、《2030年前碳达峰行动方案》 [7] 等一系列国家出台政策来看,国家政策主要针对重工业等能耗较大的企业,对互联网企业的碳排放管控制度不够完善,以及针对碳交易、碳资产的市场还未形成较为完整的体系,碳市场活跃度低。加之碳管理与公益项目的实施主动权把握在企业手中,政策支持不够,方向引导模糊,法律规范有待完善。尽管当前政策环境大体上是支持互联网企业发展碳管理,但实际上并无具体扶持非重工业企业的明确方案。

3.3. 资金支持链条不够稳定

公益项目开展的本源是企业的社会责任感,但受项目本身的特殊性质所致,并不会形成积极的“现金流–增值”的稳定良性循环,而碳管理与公益项目的融合本身也不会产生过多直接的经济效益。企业尝试将碳管理与公益项目相结合,前期需要高投入而回报周期又过长,容易导致项目“破产”。

3.4. 自身优势利用不够充分

国家实施双碳战略,倡导全社会实现低碳生活、绿色发展,而碳管理与公益项目融合无疑是为企业实现自身碳管理并打造碳品牌以实现社会价值提供的最优解,因而掌握相关技术的互联网企业有着先天优势,部分大型互联网企业也在尝试依托技术创新在自身实现碳管理的同时大力发展碳产业,开展公益活动,从而提升企业自身的社会口碑,但在实施过程中大多只是单纯举办传统形式的线上、线下的公益活动,例如某企业举办低碳知识普及活动,并没有利用其技术打造新型的公益宣传模式,导致用户参与度较低。

3.5. 参与对象范围不够广泛

互联网公司由于自身企业定位受限制,开展的低碳公益项目参与对象大多仅限于公司内部参与,没有达到公益的效果、未调动广大人民群众参与绿色实践的积极性、绿色低碳的理念辐射范围小。加之公益项目仍存在地域差别,主要表现在项目集中开展于东南沿海经济发达地区,西部欠发达地区绿色公益活动少,但是由于自然因素和人为干涉,西部环境破坏更为严重,导致并没有产生对症下药的良好效果。

3.6. 公益活动类型不够多元

互联网企业以实现自身良性碳管理为前提与基础,推出低碳减排公益活动,推动碳管理同公益项目融合发展。当前,大多大型互联网企业主要通过自身旗下的产品“共享单车”作为用户参与低碳公益的载体、用户骑行获取碳能量作为参与形式来打造低碳公益活动。但“共享单车”众多品牌皆采用了此类低碳公益活动,其实践方式过于单一化、雷同化,并且碳能量为用户骑行完毕自动收集,导致用户失去体验感。综上,互联网企业推出融合发展的公益活动内容过于单一,类型不够多元,没有形成公益项目的体系和融合发展的循环。

4. 蚂蚁集团简介

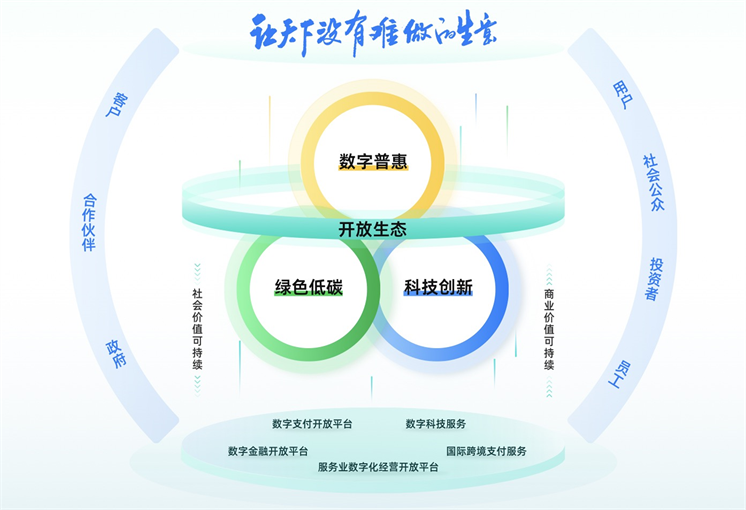

蚂蚁集团起步于2004年的支付宝(国内一第三方支付平台),正式成立于2014年,是一家提供互联网金融和生活服务的公司,主营产品支付宝的用户量超12亿人、日活跃量达3.57亿人(2021.12),据英国市场调研机构Juniper Research公布的数据显示,支付宝已成为全球第一的数字支付平台。企业致力于用科技让普通人和小企业享受平等的金融和生活服务。蚂蚁集团通过科技创新,实现数字化升级,不断完善自身产品,为顾客提供更智能便捷的服务。同时,公司积极承担社会责任,大力开展公益活动,为绿色可持续发展提供力量。蚂蚁集团现已发展成为一个体系完整、产业雄厚的大企业,跻身成为全球领先的金融科技开放平台,在互联网金融领域有着举足轻重地位。蚂蚁集团发展战略,如图1。

Figure 1. Ant group sustainable development strategy [8]

图1. 蚂蚁集团可持续发展战略(来源:蚂蚁集团官网发布 [8] )

5. 蚂蚁集团碳管理与公益项目融合发展现状分析

蚂蚁集团遵循ESG (Environment, Social and Governance)理念,把可持续发展作为优先原则并全面融入公司发展的整体体系。蚂蚁集团通过科技创新等多种方式实现了对企业内部供应链、生产运营全过程等方面实现了有效的碳减排和碳管控,同时依据在碳管理方面的既有优势也探索出了自己别具一格的新型道路即碳管理和公益项目融合发展,如图2。以下将从五个维度全面分析蚂蚁集团新路径。

Figure 2. Flow chart of the integration of ant group’s carbon management and public welfare projects

图2. 蚂蚁集团碳管理与公益项目融合发展流程图

5.1. 强化自觉意识,利用科技创新做好企业内部碳管理,为实现融合发展打基础

蚂蚁集团强化自觉意识,积极承担社会责任,努力实现碳中和。蚂蚁集团通过科技创新,开发新型碳管理技术,建立绿色计算技术体系,推出数字化碳管理平台“碳矩阵”,实现企业供应链、运营全过程的碳减排和碳管控。通过技术分析企业产业运营各环节的碳产量,从而优化控制。利用技术对企业园区空调、照明、水景、信息发布等能耗设备精细化管理,实时监测相关数据,按照各功能区的特性和实时需要进行差异化管理。建立绿色采购机制,选取高效低耗的供应商,实现企业内部的优质碳管理。在企业园区内的办公用具皆为绿色采购机制所智能选取的环保型材质的产品,同时企业依托技术打造“欢行”平台便利员工绿色上下班,实现企业园区的绿色办公。综上,蚂蚁集团通过不断创新实现了体系化、智能化的碳管理,在内部实现优质碳管理的同时展开对外的碳产业、碳服务,为同公益项目的融合发展打好了基础。

5.2. 实现碳产业融合,推出公益性低碳减排产品“蚂蚁森林”

蚂蚁集团打通各大公益基金会、基层政府、林业机构,共同推出网友在支付宝客户端低碳生活收集绿色能量浇水种树的活动即“蚂蚁森林”。网友在这个活动内积累一定程度的能量即可在真实环境里种下树木。通过互联网产业同林业相融合、互联网企业碳管理同公益项目相融合,推出此类体验感强、社会效益高的现象级活动,发挥了林业的碳汇作用 [9],实现公益性碳产业发展。同时,蚂蚁森林带来的“个人碳账户”理念,也可有力促进碳交易市场的多元化、金融化与市场化 [10]。

如图3,截止2020年年底,达到“四超”即带动参与人数超5.5亿人、荒漠化地区种植真树超2.2亿棵、保护地守护面积超420平方公里、种植总面积超300万亩、生态系统生产总值超GEP113亿元。在2019年,“蚂蚁森林”项目荣获联合国“地球卫士奖”。而在蚂蚁森林运行过程中,也收到了不少品牌的联名合作等多种商业合作带来的巨大收益。

Figure 3. Statistics on the number of “ant forest” users, carbon emission reduction and number of trees in recent years

图3. “蚂蚁森林”近年用户量、碳减排量、种树量统计(图表内数据来源于蚂蚁集团、支付宝发布的报告数据 [8]。由于数据发布时点不一且数据不明细即有近似值,图表中按照发布时间统计,并未统一周期和保留的小数位)

5.3. 下沉具体市场,打造多方面多领域的低碳活动,形成全民化公益体系

大力宣传低碳理念,并且依托“蚂蚁森林”,由点及面,加强宣传广度、深度,扩大宣传面与参与面。落实落细低碳理念的普及,联合全国大型商业综合体,合作共建绿色商圈,以蚂蚁森林推动绿色低碳公众倡导,在商圈这类人流量大、密度大的区域举办线下宣传活动,促使人们的参与度大大提升,通过举办“低碳生活节”等活动实现线上下公益的结合,提高了人们的体验感,从而打造了生态文明宣教创新标杆,实现绿色商圈。与第三方机构合作在蚂蚁集团旗下产品支付宝上推出回收公益活动,鼓励广大用户捐出自己不用的衣物、书本等,而每捐出一份物品,第三方回收机构就将为公益项目捐一笔款,由此在推行低碳的同时也保障了公益项目的资金,实现绿色回收也推动形成了公益项目良性循环。在多个城市实行“低碳城市”计划,积极倡导消费者践行绿色生活方式,实现超过2000个线下社区、超过150家生活店铺和26个大型生活综合体开展相关活动,带动公众参与身边的绿色低碳实践,打造低碳城市标杆社区。同时,利用前期企业内部的碳管理经验,通过为城市服务企业提供碳管理技术,实现城市的有效碳管理,打造绿色城市。通过科技助力智慧出行体系的建立,在多个城市实现智慧公交系统构建,同时发起绿色出行等公益活动,将客观基础设施建设同主观理念宣传相结合,推动人们实现绿色出行。

除此之外,蚂蚁集团在绿色金融等多方面也有涉猎,通过下沉具体的市场,不断加大宣传力度,打造多领域的低碳活动,而宣传力度的增强自然会加深人们对于项目的印象,进而激发公众的探索欲 [11],促进参与度的提升,由此形成了相对完善、全民参与的公益体系。

5.4. 公益项目的成功,为企业继续实施积极碳管理带来了巨大动力

蚂蚁集团打造以蚂蚁森林为主干的多方面多领域公益体系,不仅推动了低碳理念的传播,让人们提高了对低碳生活的认知从而开始践行低碳生活,并且落到实处,用户的一份份碳能量转化为现实世界种下的一棵棵树,实际促进了我国的生态文明建设、推动我国实现可持续发展。并且在公益项目中,蚂蚁森林所推出的碳服务、其优质的碳管理经验也得以传播,从而扩大了其碳产业市场,在公众方面,积极参与公益服务的蚂蚁集团,其社会影响力也不断扩大、社会口碑也逐渐上升,从而达到了良好效果。反过来,企业从事公益项目的效益也为企业继续开展优质碳管理带来巨大动力,实现企业碳管理和公益项目融合发展。

由此可见,互联网企业利用其技术实现自身碳管理的同时,融合发展公益项目,不仅能使自身资源最大利用化,更使得企业开拓碳产业新领域的同时实现社会口碑上升,实现经济效益和社会效益双赢,再一次实现良性循环。

6. 互联网企业碳管理与公益项目融合发展对策分析

互联网企业碳管理与公益项目融合发展要汲取已有经验教训,不断创新技术,建立完善的碳管理技术体系,实现企业内部的碳减排和碳管控,同时大力开展公益项目,将企业碳管理同公益项目相结合,加大宣传力度,提升参与度,从而达到良好的社会效益,以此实现企业的社会价值,也为企业带来更多的商业机会。

6.1. 政府应完善融合发展的激励政策与监管制度,提供良好政策环境

政府机构相关部门积极主动完善相关规则,扩大碳交易、碳服务市场开放程度,积极引导企业碳管理活动,完善激励政策与监管制度,引导互联网企业积极正确参与碳管理与公益项目融合发展中来,实现企业碳管理与公益项目的利益分成精细化管理,加强对公益项目的安全监管、经济监管、环境保护价值准确衡量。相关企业积极创新公益项目,扩大经济与社会效应,提高碳市场流动性。

6.2. 大力推动技术创新,绿色技术赋能碳管理与公益项目融合发展

从企业内部来看,创新碳管理方式是企业降低碳排量的必经之路。企业的基本活动和辅助活动都需要进行碳管理,尤其是生产运营、物流、财务管理、营销、社会责任等几个领域,是企业进行碳管理的核心领域 [12]。互联网科技产业具有极强的低碳转型潜力,互联网企业要发挥自身技术优势,应该充分发挥技术与产业模式的创新潜能 [13],不断推进技术创新,建立智能碳管理技术系统,实现对企业生产过程、供应链全过程、运营全过程等企业经营全方面的碳减排与碳管控,实现企业内部的碳中和。同时,利用互联网技术打造公益互动产品,推进公益项目线上下结合,提升用户参与感。技术赋能公益项目运行全过程,实现用户体验、用户满意的考察与监测,及时调整宣传方向和活动内容,不断吸引更多公众参与。用户体量的增大不仅便于实现低碳理念的宣传,也实现企业潜在客户的增加、商业合作机会增多等效益,实现融合发展。

6.3. 打造企业公益品牌,树立专业形象,推动公益融合发展多元实践

通过对前期科技赋能打造的公益互动产品进行不断丰富与拓展,再利用该产品展开多领域多方面的公益实践,进而形成企业公益品牌。企业要利用品牌优势,不断完善自身公益服务,树立专业形象,让大众将企业的碳公益同优质的碳管理联系起来,使得大众对企业的心理印象趋于正面,提升大众对企业的满意度,使得企业在公众中树立了良好形象,从而也进一步提升企业的品牌知名度,更加利于开拓多元化的公益活动。综上,企业要重视打造品牌同促进公益多元化相结合。

6.4. 加强与第三方的合作,加速企业“脱碳”进程,扩大公益项目辐射范围

互联网企业的低碳行动要扩大群众范围,除了鼓励公司自身员工参与低碳公益项目,建立好员工的个人减排体系,更应链接企业价值链上下游利益相关方,携手用户以及客户,通过对绿色低碳公益项目的践行,实现企业园区绿色办公、供应链的有效碳管理,应大力开展产业协作,积极探索公益体系的实现形式,同时促进上下游相关方更多的选择节能降耗、绿色低碳的生产、经营方式。要主动链接实体,通过和政府合作,打造智慧城市、智慧公共交通等多种低碳服务,让低碳环保融入到每一位市民生活当中。而企业从中亦可获得经济效益。

6.5. 加强与第三方的合作,加速企业“脱碳”进程,扩大公益项目辐射范围

互联网企业的碳管理公益项目要扩大活动类型和面向的群体范围,制定围绕不同社会生活领域、形式多样的公益项目,形成以技术作为支撑的公益项目体系,并且坚持因地制宜的理念,与地方政府、公益基金会、林业服务公司等机构持续合作,最后达到改善自然、促进经济发展的良好效果,同时让参与公益项目的大众更加了解自己生活城市的自然生态与远方生态保护地区的关系,提升人与自然和谐相处的认知。与此同时,企业要加强碳管理和公益项目二者的联系,完善运作流程,使公益项目达到的社会效益能促使经济效益的同步提高,从而再作用于企业碳管理与企业发展,二者要形成有机连接,实现双向促进与良性循环。

7. 结语

互联网企业减排行动不仅仅是面对百年未有之大变局中现代企业发展的大变革,也是中国实现双碳目标的重要一环,由此看来,推动互联网企业碳管理高效发展,促进企业带动大众开展公益项目刻不容缓。本研究认为,当今互联网企业的碳管理不仅要立足于企业内部绿色运营,推动互联网、大数据、人工智能、第五代移动通信(5G)等新兴技术与绿色低碳产业深度融合,更要开展绿色低碳公益行动,勇担社会责任,引导社会大众形成绿色低碳的生活方式,凝聚全社会共识,实现互联网企业碳管理和公益项目融合发展,从科技、辐射链等各个方面促进双碳目标的实现。

NOTES

*通讯作者。