1. 引言

课堂参与度,首先从学生个体角度来看,指的是学生参加课堂教学活动的深入程度;其次从整体来看,指的是学生在课堂教学活动中参与人数的多少和参与频率的大小(周方,2018) [1] 。无聊产生于人们的需求未被充分满足时,是一种低迷的情绪体验,能够激发其后续行为(孟庆新,2016) [2] 。手机依赖是一种以重复持续使用手机行为为基础的周期性或慢性的痴迷状态,同时伴随着强烈的依赖感和需求感。通常情况下,手机依赖被分为三种类型:手机信息搜集成瘾、手机娱乐成瘾和手机关系成瘾(屠斌斌,章俊龙,姜伊素,2010) [3] 。班级氛围是班级内部成员互动时表现出的一种情境,能够反映班级规范、人际关系、集体归属感与价值观,可以影响学生对于班级事件和活动的评价和预测,包含有师生关系和班级组织(王清,2020) [4] 。鉴于学生“消极”的课堂表现与课堂参与在教学中的重要性之间的矛盾,不利于教学工作的顺利推进,为进一步探究,本项目通过实证调研的方法,借助问卷调查和SPSS、AMOS软件剖析大学生无聊倾向对课堂参与的影响机制,分析手机依赖的中介作用以及班级氛围的调节作用,并根据研究结果提出一些引导性对策。研究结果将有助于学生提高学习投入,使学生更加积极地参与到课堂之中,帮助高校教师明晰课堂参与度低的原因,为高校进一步提高课堂管理水平提供借鉴。

2. 研究假设

2.1. 无聊倾向与课堂参与

鉴于上述无聊倾向的定义,由计划行为理论可知,个体行为被意向决定。无聊倾向作为一种消极情绪,会激发人们产生一些消极的后续行为(孟庆新,2016),而这些行为有可能影响课堂参与程度。并且,低无聊倾向的个体往往倾向于表现出较高的自我控制力(张琦,2021) [5] ,在课堂上低自我控制力的表现经常是消极课堂参与行为。现有部分研究证明无聊倾向负向影响课堂参与(向亚兰,2022) [6] 。另外,无聊倾向正向预测学习倦怠,与课堂参与呈负相关(林昕,李新楠,李富业,2019) [7] 。基于以上分析,本研究做出如下假设:

H1:无聊倾向对课堂参与有负向影响。

2.2. 手机依赖的中介作用

根据感官寻求倾向理论,具有高无聊倾向的人更希望通过寻求冲动和感官刺激来进行消遣,他们也更加容易陷入物质依恋。当大学生无聊倾向程度较高时,可能会依赖于使用手机来提高其唤醒水平和自我控制感。个体通过使用手机可以实现消极情绪的部分转移,倾向产生手机依赖(魏淑华,邹佳颖,董及美,2019) [8] ,使得课堂中的“低头族”现象层出不穷。现已有学者研究证实,无聊倾向会影响手机依赖的形成(徐成芳,顾林,2011) [9] 。基于此,本文提出假设:

H2:无聊倾向正向预测手机依赖。

根据ERG需要理论,个体可能同时具有几种需求,高层次的需求不能被满足时,人们会退而求其次,回归到较低层次的需求之上,并且这个低层次的需要会表现的更强烈(叶寻,2021) [10] 。在现实课堂中,大学生娱乐和情感的需要无法得到满足时,其会将大部分的时间和精力倾注于手机,因而更容易降低对课堂的参与程度。现已有一些研究证明,手机依赖会负向影响课堂参与(欧阳丽琴,赵志军,2019) [11] 。基于此,本文提出假设:

H3:手机依赖负向预测课堂参与。

另外,已有研究证明,手机依赖、手机成瘾在无聊倾向和隐形逃课、无聊倾向和学习倦怠的作用机制中起中介作用。学生在课堂中感到无聊时,往往通过使用手机来降低无聊,并且手机依赖程度正向预测隐性逃课(段海丹,汪滢,2021) [12] 。手机成瘾在无聊倾向和学习倦怠水平之间起中介作用(李橙钰,马鹏,何必凯,2022) [13] 。基于此,本文做出如下假设:

H4:手机依赖在无聊倾向和课堂参与的作用机制中发挥中介作用。

2.3. 班级氛围的调节作用

根据生态系统理论,人们的发展总是嵌套在其所处的情境之中(Bronfenbrenner, 1979) [14] 。学生的学习投入将会受到来自个体与环境互动的影响(汪雅霜,汪霞,2017) [15] 。良好的班级氛围表现在学生课堂上积极参与教学和老师进行有关学习的交流,形成良好的课堂沟通效果,同时也有利于学生拥有积极的情感体验,提高学习效率和质量,减弱消极情绪对课堂参与产生的负面影响。在前人的研究中,班级氛围在学习动机对学习态度与学习成绩之间(张薇,2009;王炳成,2011) [16] [17] ,压力知觉、情绪状态和学习投入之间(杨荣辉,2018) [18] 起调节作用。所以,班级氛围可能在心理情绪与外化行为之间具有调节作用。基于以上分析,本文做出如下假设:

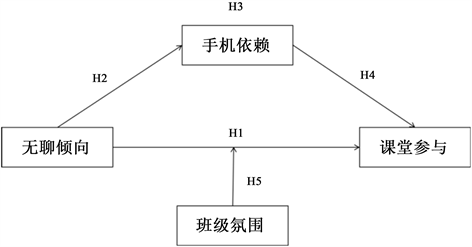

H5:班级氛围在无聊倾向与课堂参与之间起调节作用(图1)。

3. 研究方法

3.1. 样本

本研究于2021年9月至11月进行数据收集工作,选取本科大学生群体作为样本,共发放500份线上问卷,去除填写缺失或问题项,收回有效问卷456份,回收率为91.2%。其中有148人为男生,308人为女生,分别占比32.5%、67.5%;大一117人,大二98人,大三204人,大四37人,分别占比25.7%、21.5%、44.7%、8.1%;文史哲学类48人,经管法学类238人,理工农医类141人,教育艺术类29人,分别占比10.5%、52.2%、30.9%、6.4% (如表1所示)。

3.2. 变量测量

本研究通过问卷调查获取数据。为保证调查问卷的信效度,所用量表借鉴国内外权威成熟量表。问卷采用李克特五分量表,其中,1表示“非常不符合”,5表示“非常符合”。各量表得分越高,代表该变量水平越高。使用SPSS25.0和AMOS24.0对数据进行处理(具体见表2)。

Figure 1. Hypothetical model of the influence of college students’ boredom tendency on class participation

图1. 大学生无聊倾向对课堂参与影响的假设模型

Table 1. Characteristics of the valid samples (N = 456)

表1. 有效样本的特征(N = 456)

1) 无聊倾向量表。此量表使用黄时华(2010)编制的《无聊倾向量表》,测查大学生的无聊倾向程度,包括“我常常觉得无事可做,很闲”等9个题目。该量表的Cronbach’s Alpha系数为0.879。

2) 手机依赖量表。此量表采用熊婕(2012) [19] 等人编制的《大学生手机成瘾倾向量表》,衡量大学生的手机依赖程度,包括“当手机经常连不上线时,我会十分焦虑”等7个题项。该量表的Cronbach’s Alpha系数为0.831。

3) 班级氛围量表。该量表综合Choi等人(2003) [20] 编制的积极团队感知量表和Seers等人采用的《团队成员交换量表》,测查大学生对班级氛围的感知状况,包括“在遇到困难时,班里同学经常互帮互助,一同克服学习、生活中遇到的困难”等9个题目。该量表的Cronbach’s Alpha系数为0.944。

4) 课堂参与量表。此量表借鉴屈佳琦(2017) [21] 编制的《大学生课堂投入量表》测量大学生的课堂参与程度,主要从以下三个维度出发:课堂认知参与、情感参与、行为参与,包括“上课时遇到困惑,我会提出问题并跟老师讨论”等9个题项。三个维度的Cronbach’s Alpha系数分别为0.905,0.849,0.852,总量表的Cronbach’s Alpha系数为0.870。

3.3. 研究方法

本研究使用SPSS25.0分析量表信度,进行描述性统计和相关分析,并通过逐层回归检验主效应及中介效应;借助AMOS24.0对量表进行验证性因子分析、共同方法偏差检验,考察效度,并进一步进行中介效应和调节效应检验。

Table 2. Results of the reliability and validity analysis of each variable

表2. 各变量信效度分析结果

3.4. 控制变量

前人研究表明,性别在某种程度上会影响网络使用、学业表现等行为。熊俊峰等人(2020) [22] 以性别为分组变量,发现学生的性别不同,其课堂参与表现也不同。鉴于此,为了更加严谨地探讨大学生无聊倾向对课堂参与的影响机制,将性别作为本研究的控制变量。

4. 研究结果

4.1. 信度和效度分析

表2所示为各变量信效度分析结果。由此可见,无聊倾向、手机依赖、班级氛围、课堂参与等各个维度的α值均大于0.7,说明该量表可信度良好。同时,本研究使用AMOS24.0对无聊倾向、手机依赖、班级氛围、课堂参与4个变量进行验证性因子分析。由表3可知,四因子模型中,c2/df < 3,NFI、IFI、TFI、CFI值均大于0.9,RMSEA < 0.08,数据拟合结果较为理想,说明本研究4个概念之间具有良好的区分性。

Table 3. Results of the confirmatory factor analysis

表3. 验证性因子分析结果

4.2. 共同方法偏差检验

本研究借助Harman单因素检验法,对量表进行了探索性因子分析。采用主成分分析方法,发现特征值大于1的因子有6个。同时,这6个因子的累计方差贡献率为66.373%,且首个因子解释的变异量为36.756%,小于40%的临界标准,因此认为样本数据的共同方法偏差(CMV)问题不显著。

4.3. 描述性统计和相关分析

表4展示了各变量描述统计与相关性分析的结果。从中可以看出,无聊倾向与手机依赖显著正相关(r = 0.658, P < 0.01),与班级氛围(r = −0.490, P < 0.01)和课堂参与显著负相关(r = −0.577, P < 0.01),手机依赖与班级氛围(r = −0.381, P < 0.01)和课堂参与均显著负相关(r = −0.466, P < 0.01),班级氛围与课堂参与显著正相关(r = 0.636, P < 0.01)。

Table 4. Results of the analysis of each variable descriptive statistics and correlation

表4. 各变量描述统计与相关性结果分析

注:*表示P < 0.05,**表示P < 0.01,***表示P < 0.001。

4.4. 假设检验

4.4.1. 主效应及中介效应检验

对于无聊倾向对手机依赖、课堂参与影响的分析结果如表5所示。以无聊倾向为因变量,M3为仅存在控制变量的模型,M5在M3的基础上加入无聊倾向,由此可知,无聊倾向对课堂参与存在显著负向影响(β为−0.563,P值小于0.001),所以H1支持原假设。这个结果表明,学生的无聊倾向程度越高,越不利于学生的课堂参与,反之,无聊倾向程度越低,学生课堂参与程度将越高。其次,M4在M3的基础上加入手机依赖因素,可以看出,手机依赖对与课堂参与亦存在显著负向影响(β为−0.467,P值小于0.001),即验证了H3假设。

为了验证手机依赖在无聊倾向与课堂参与的影响机制中起中介作用,在研究过程中,本文构建了M1、M2、M6等几个模型,M2表示无聊倾向对于手机依赖这个中介变量的影响,从结果来看,无聊倾向对于手机依赖存在显著正向影响(β为0.640,P值小于0.001)。同时,手机依赖负向影响课堂参与。由M6可知,手机依赖对于课堂参与具有显著负向影响(β为0.169,P值小于0.01),无聊倾向对于课堂参与的影响仍然显著(β为0.456,P值小于0.001),但是系数从0.563减小为0.456,表明手机依赖部分中介了无聊倾向和课堂参与的关系,从而验证了假设H4。

4.4.2. 调节效应

本研究通过基于AMOS24.0建立的调节模型图来检验班级氛围在无聊倾向和课堂参与的影响机制中所发挥的调节作用,路径系数及分析结果如图2和表6所示。

Table 5. Results of the regression analysis (standardized)

表5. 回归分析结果(标准化)

注:()中为T值;*表示P < 0.05,**表示P < 0.01,***表示P < 0.001。

注:e1和e2表示残差。

注:e1和e2表示残差。

Figure 2. Model path coefficient (N = 456**)

图2. 模型路径系数(N = 456**)

可见,所有路径的CR绝对值均大于1.96,表明在0.05的显著性水平下以上路径系数显著不为0。其中,交互项的路径系数为−0.134,P < 0.001,这意味着调节作用显著,即班级氛围能够显著调节无聊倾向和课堂参与之间的关系,H5成立。另外,班级氛围对无聊倾向的影响是显著的,路径系数为−0.490;班级氛围对课堂参与的影响也是显著的,路径系数为0.460,P < 0.001。

Table 6. Model path coefficients and CR values (N = 456)

表6. 模型路径系数和CR值(N = 456)

注:*表示P < 0.05,**表示P < 0.01,***表示P < 0.001。

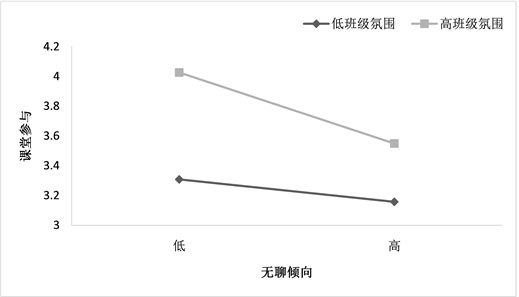

4.4.3. 简单斜率检验

进一步通过简单斜率分析表明(见图3),在班级氛围较低的情况下(M − 1SD),无聊倾向对课堂参与的影响较小;而在班级氛围较高的情况下(M + 1SD),无聊倾向对课堂参与的影响较大。因此,班级氛围正向调节无聊倾向对于课堂参与的影响,班级氛围越好,无聊倾向对于课堂参与的影响越显著。

Figure 3. The regulating effect of class atmosphere on boredom tendency and class participation

图3. 班级氛围对无聊倾向与课堂参与间的调节作用

5. 讨论

5.1. 无聊倾向对课堂参与的直接效应讨论

本研究通过中介作用模型回归分析,探讨了大学生无聊倾向对课堂参与的直接效应关系。研究结果显示,无聊倾向对课堂参与存在显著负向影响(β为−0.460,P值小于0.001),具体来说,学生的无聊倾向程度越高,其课堂参与度越低;无聊倾向程度越低,课堂参与度越高,这与前人研究结果一致。经前人研究发现,无聊倾向与学业成绩、学习动机、学习适应存在负相关关系(Pekrun, Hall, & Goetz, 2014;许娟等,2013;黄时华,吴广宁,钟泳如,龚文进,2013) [23] [24] [25] 。在以往的研究中,对于课堂参与的前因变量更多的局限于教师、环境等因素,较少考虑学生因素;而在考虑学生因素的研究当中,研究者们较为关注行为因素,忽视了心理因素。本文在以往研究的基础上,更加关注学生本身,剖析了无聊倾向对于课堂参与的影响机制,对高校线上、线下的课堂教育均具有较高的借鉴价值。研究成果将进一步积极引导大学生降低无聊倾向,改善其对于学习的认知和态度,从而提升课堂参与。

5.2. 手机依赖的中介机制讨论

本研究利用逐层回归分析对直接效应及中介效应进行检验,剖析了手机依赖在无聊倾向对课堂参与的影响机制中发挥的部分中介作用。一方面,无聊倾向直接负向影响课堂参与;另一方面,无聊倾向经由手机依赖这一中介负向影响课堂参与。现已有研究证明,无聊正向影响网络成瘾、手机依赖等行为。并且,手机依赖对于大学生学习投入具有显著负向影响。目前多数文献对手机依赖的研究集中在行为成因分析和关系探讨方面,仅有少数文献将手机依赖作为中介变量进行探究,揭示其在课堂参与中的影响机制。本项目在已有的研究基础上,更聚焦于大学生普遍存在的“心理旷课”问题,并将手机依赖作为中介作用进行探讨,补充了手机依赖作为中介作用的文献基础,为今后高校课堂如何合理正确地使用手机提供参考借鉴。高校理应加强学风建设,营造自律文化(朱荣等,2022),教育学生养成良好的行为习惯,拒绝手机依赖,积极投入到课堂学习之中。

5.3. 班级氛围的调节机制讨论

本研究采用AMOS24.0建立模型路径图对于班级氛围在无聊倾向和课堂参与中的调节作用进行检验。通过验证可知,班级氛围在无聊倾向与课堂参与之间存在调节效应,并且处于积极的班级氛围中时,其调节效应更加显著。本文的研究结论与前人的研究成果相得益彰。以往研究指出,班级氛围能够通过班级内部关系和规范等,影响学生对事物的预测和评价,进而影响学生的行为(周琳,2019) [26] 。当班级氛围较为积极时,学生能够受到积极情绪的指导,同时会受到较强的群体环境影响,更容易受到氛围感染(胥孝川,顾晓薇,王青,邱景平,陈庆凯,孙效玉,2021) [27] ,使得无聊倾向对于课堂参与的影响程度更显著。另外,班级氛围可以负向调节大学生的自我效能感和创造力之间的关系(刘占波,2019) [28] 。当班级氛围较差时,学生缺乏班级群体环境的正向影响,学习主动性和积极性不够(郭雄伟,2022) [29] ,使得无聊倾向对于课堂参与的影响程度不显著。本文针对大学生群体,在已有的班级氛围研究的基础上,更加深入地讨论班级氛围在学生无聊倾向和课堂参与之间的黑箱中如何起到调节变量的作用,为高校班级建设、学风建设,以及当代大学生的心理建设起到重要作用。研究结果启示高校教师应寻找更加积极、活跃、适应当代大学生的教学模式,提升学生的自我认同感以及班级氛围感知度,在群体环境中激发学生的能力(赵洪涛,2021) [30] ,提高教学效果。

6. 结论与展望

6.1. 结论

本研究得出的主要结论如下:无聊倾向对课堂参与有显著负向影响,并通过手机依赖这一中介间接地对课堂参与产生影响,与此同时班级氛围在无聊倾向与课堂参与之间起正向调节作用。

6.2. 不足与展望

本文在调查和研究过程中存在一定的局限和不足。一方面,本研究的样本在调查中受到范围影响,样本数量有限且不太均衡,难免会造成数值存在细微偏差,后续研究可通过调整取样方式、扩大调查范围以提高其普遍适用性。另一方面,本研究发现,班级氛围影响课堂参与的调节机制比较复杂,受到众多其它因素的影响,研究的深度和广度有待进一步发掘和扩大。

基金项目

本文系国家级大学生创新创业项目“大学生无聊倾向对课堂参与状况的影响及对策分析——以手机依赖为中介,以班级氛围为调节”(项目编号:202110069025)的研究成果。