1. 引言

汉语存现句是表示某地存在、出现或消失某人或事物的句式。黄南松(1996) [1] 将存现句分为:含“在”的句子(如“北京大学在海淀区”)、名词谓语句(如“河边一条小船”)、“是”字句(如“窗外是一片大森林”)、“有”字句(如“树上有两只鸟”)以及“用一般动词的句子”(如“教室里走进一位老师”;“水里游着一条鱼”)。本文主要探讨的,是黄南松(1996) [1] 中所说的“用一般动词的句子”,即典型的句法结构“方位短语 + 动词短语 + 名词短语”(LP + VP + NP),该类存现句对于语境信息的依赖性最小,最能够完整表达存现地点和存现方式。本文的主要目的,是基于前人的研究成果,在生成语法的最简方案框架之下,对“LP + VP + NP”类存现句的句法结构进行再次分析,以期解决前人研究遗留的一些问题,并厘清这一结构的推导过程,为进一步研究夯实基础。

2. 问题提出

诸多前人学者从不同角度对“存现句”的句法分析进行了探讨,目前主要的争议有二:其一,对汉语存现句中动词之前的方位短语和动词之后的名词短语谁是主语、谁是宾语有争议,对于方位短语究竟是一般的主语还是话题成分,现有研究还没有充分的论证;其二,对汉语存现句中的方位短语和名词短语如何获得格位存疑,动词已经历非宾格化,非宾格动词不能再给名词短语赋格,那么句中的方位短语和名词短语如何被允准出现? [2] (芮旭东,2019)前者是因为存现句中的动词性质比较复杂,这使得动词与其后名词短语的语义关系非常复杂。后者是因为尽管学者们已经普遍承认动词的非宾格性(唐玉柱,2005 [3] ;隋娜、王广成,2009 [4] ;梅德明、韩巍峰,2010等 [5] ),但似乎都没能在现有的句法分析框架下很好地解决汉语存现句中方位短语的性质及其在整个句法运算过程中的表现。针对以上两个主要的问题,本文认为解决的关键在于,为存现句中的动词找到一个比较统一的描写和解释,这将更有助于我们重新审定汉语存现句的结构。

3. 理论探讨

首先,我们支持前人研究中提出的汉语存现句中动词具备“非宾格性”的结论,句中的轻动词包含“BE”、“BECOME”这一事件意义。前面说过,非宾格动词只能携带唯一的内论元,它不具备携带外部论元的能力,由此可见,汉语存现句中的动词的标志语位置不能直接合并(merge)一个论元,这一位置也就是句子主语通常基础生成的位置。这一观点实际上在韩景泉(2001) [6] 中就已经明确指出。韩文通过“汉语是主语脱落型语言(pro-drop language)”这一观点对之进行解释,也就是说,汉语中允许主语位置空缺的情况发生。1

如果以上论证成立,那么汉语存现句中的方位短语就不是典型意义上的主语,那么它究竟是什么成分?本文认为,汉语存现句中的“方位短语”是整个句子的“话题”,而非一般意义上的“主语”。

事实上,前人研究对话题并没有一个非常明确的定义,但这不妨碍我们对话题特征的探索。在一系列前人研究的基础上,徐烈炯、刘丹青(2007) [7] 从语义、句法等方面对汉语中话题的性质做了一个总结。其中,在语义方面,作者指出话题与句子主要动词短语的关系可以是施事、受事或其他关系,也可以是非主要动词短语的论元或在语义结构中处于嵌入状态的成分,还可以是时间、地点等内容要素。在句法方面,话题有位于句首、可省略、话题后可以停顿、带话题标记等具体特征。来看本文所讨论的存现句:

(1) a.屋里走进一位老师。

b.屋里啊,走进一位老师。

c.走进一位老师。

(2) a.黑板上写着几个字。

b.黑板上啊,写着几个字。

c.写着几个字。

(1)、(2)中的a句是典型的“方位短语 + 动词短语 + 名词短语”类存现句。其中方位短语体现出典型的话题特征,它位于句首,可以和句子剩余部分用语气词隔开,甚至是省略,这些操作都不会影响句子的合法性。鉴于这一情况,徐烈炯、刘丹青(2007) [7] 在提出“论元及准论元共指性话题”、“语域式话题”、“拷贝式话题”、“分句式话题”这四类汉语中的典型话题时,明确将汉语存现句划归为“语域式话题”2之下的一类结构。作者指出:“汉语中有的句式主要就是以时间地点词语为话题的,而通常没有主语……最重要的是表示存在、出现、消失的句子,即汉语语法学界常讨论的存现宾语句。”(徐烈炯、刘丹青,2007:p. 114 [7] )潘海华、韩景泉(2005) [8] 也曾在生成语法框架下,将非宾格动词句中的名词短语当作“话题”来处理。这一研究通过一系列论证指出,非宾格动词不能给句中名词短语赋格,名词短语是在动词后基础生成,并在原位获得句子主格的。这个时候名词短语如果发生移位,是因为某些句子有话题成分的需求,而并非是名词短语为了获得格位而发生的移位。这一研究与徐烈炯、刘丹青(2007) [7] 一样,均承认了Li & Thompson (1981) [9] 对话题优先语言和主语优先语言的区分,指出汉语是话题优先型语言,有的时候句子可以有话题而无主语。虽然这一研究没有直接对汉语存现句进行句法分析,但是我们可以认为动词同样具备“非宾格性”的存现句,也有这样的特点。

4. 句法结构分析

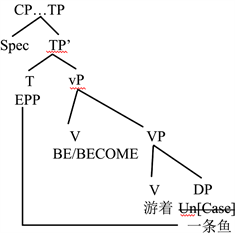

因为汉语存现句中的动词表现出非宾格性,它只能携带一个内论元,所以我们认为,表示存现物的名词短语基础生成于存现动词之后的位置。同时,因为这一名词短语有un[Case]特征需要被删除,而非宾格动词不能满足这一需求,动词后名词短语就只能继续寻找恰当的探针(Probe)来删除un[Case]特征,这个探针也就是主句的T。在与T建立一致关系的时候,名词短语通过长距离一致(long-distance Agree)这一操作方法,删除自身的un[Case]特征。根据Chomsky (2004) [10] ,DP和NP上的un[Case]特征,就是为了激活这一成分,使之成为目标(Goal),以与适当的探针建立一致关系。一旦名词短语的un[Case]特征得到删除,名词短语便不再活跃,不会再进行任何句法上的操作。在这一过程中,整个名词短语不发生移位,这也与潘海华、韩景泉(2005) [8] 所提出的“名词短语可以在原位获得主格”观点相吻合。结构如下:

Figure 1. The syntactic derivation of the “VP + NP” construction

图1. “VP + NP”结构推导图

到目前为止,我们可以发现,在图1中T上还有一个EPP特征没有得到满足。我们认为它之所以没有吸引名词短语进行移位,是因为在TP的标志语位置上,本身就会合并一个成分,以满足EPP特征的需求,这一成分,就是存现句中的方位短语。换言之,我们认为,汉语存现句中的方位短语,基础生成于TP的标志语位置。当TP的标志语位置合并入方位短语之后,T上的EPP特征就得到了满足,无需再吸引动词后的名词短语进行移位。

根据我们在前面的论证,汉语存现句句中的方位短语是一个话题成分。Rizzi (1997) [11] 在生成语法视角下系统论证了话题成分在句法结构中的位置,他将句法结构分为词汇层(lexical layer)、屈折层(inflectional layer)以及作为句子左缘结构(left periphery)的最主要构成成分的补语成分层(complementizer layer),而补语成分层投射的句法结构即是CP,作者对CP层的作用作了相关论述:“我们可以将补语成分系统看做是命题内容(由IP传达)与上位结构(一个更高层的从句,或者可能是语篇)之间的接口。鉴于此,我们可以认为C系统包含了来自句子内部和外部这两个方面的信息”(Rizzi, 1997: p. 283 [11] )。也就是说,这里的CP不仅仅受到句法上的制约,也会受到具体语篇的影响,这也是Rizzi在接下来的论证中,将话题、对比焦点这些受语篇影响的概念作为CP主要内容之一的前提。Rizzi进一步论证了会出现在CP中的几类成分,分别是疑问代词(interrogative pronouns)、关系代词(relative pronouns)、话题要素(topics elements)和焦点要素(focalized elements),Rizzi指出,话题成分与其他成分或并存或单独存在于CP之中,其本身会投射出TopP,其中心语是隶属于CP的功能中心语(functional head),其标志语位置是话题成分,而补足语位置是句子的剩余内容。马志刚(2011) [12] 也在Li & Thompson (1981) [9] 的基础上指出,之所以汉语是话题优先语言,是因为在很多汉语句式中(比如汉语存现句、领属主宾句等),动词前的名词性成分与动词在很多时候并无语义上的明确联系,比起句子主语更像是话题成分,换言之,汉语的话题成分已经体现出较强的语法化特征,应当被划为一个独立的语类(category)。这些研究的结论与徐烈炯、刘丹青(2007) [7] 为话题设置独立句法结构位置的做法在本质上是一致的。

这里我们有必要讨论一下话题成分是否必须有明确的形态标记这一问题。如果说,汉语中的话题成分的确是一个独立的语类,那么它是否必须有其独特的句法形态标记?进一步说,我们知道,汉语是缺乏形态的语言,其话题成分不像日语、阿拉伯语等语言中的话题成分那样有明显的形态标记,那么这是否说明,我们无法确定一个成分是否具备话题特征?答案是否定的。Shormani (2017) [13] 在探讨pro脱落现象时,将世界上的语言大致分为三类:有形态的脱落语言(西班牙语、意大利语、阿拉伯语等);不依赖形态即可脱落的语言(汉语、日语等);不可脱落的语言(英语、法语等)。作者指出,pro成分实际上并不是完全依赖句法因素决定的,脱落的成分也不全是句子的主语,这一脱落的成分同时被句法和语篇因素所制约,其性质也是由句法和语篇因素共同决定的。在无形态标记的语言,如汉语里,这类脱落成分大多数时候更像是一个话题,而非句子主语,它的补全基本上依赖语篇信息。我们赞同这一观点,无论话题成分是显性还是隐性,它的存在与否并不单独取决于是否有句法形态表现,而是由句法和语篇因素共同决定。胡旭辉(2010) [14] 对汉语存现句句法语用问题展开的深入探讨中指出,汉语存现句不仅受到句法因素的制约,同样涉及到了句法–语用界面。这一研究借助关联理论框架,指出存现句的外在论元和内在事体结构的联结并非由动词或句法结构赋予,而是由语言使用者的语用推理所激活。这一观点揭示出语篇因素对汉语存现句句法结构的重要影响。因此,我们认为,在缺乏形态系统的汉语中,形态标记并不是话题成分有无的必要前提,语篇因素同样起到了重要作用。

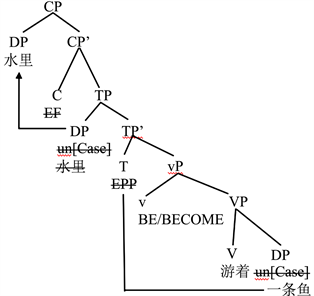

在最简方案框架之下,句子的C上会带有一些特征,这些特征在Chomsky (2000) [15] 中被划归为边缘系统(peripheral system)上的P-特征(P-features),其中就包括上文所提到的话题,Chomsky (2008) [16] 将这一特征表述为边缘特征(Edge Feature,下文简称EF)。体现在句法中,汉语存现句的C上的EF需要吸引一个成分至其标志语位置,这一成分就是基础生成于TP标志语位置的方位短语,在这一过程中,方位短语本身携带的un[Case]特征,也在与C建立一致关系的过程中被删除。至此,整个结构收敛(converge),如图2。

Figure 2. The syntactic derivation of the “LP + VP” construction

图2. “LP + VP”结构推导图

这里所提出的汉语存现句生成方案,至少可以解决两个问题:首先是存现句中名词短语和方位短语的赋格问题。在最简方案框架下,名词性短语的格被处理为一个不可解释性特征,其作用是使得名词性短语处于激活状态,以便在句法运算中能够和其他对应成分建立一致关系。这里的un[Case]特征不需要有专门对应的可解释性特征为其赋值,而是在与其他成分建立一致关系时,被顺带删除。在本文提出的推导方法中,动词后名词短语与T建立一致关系而删除其un[Case]特征,方位短语与C建立一致关系而删除其un[Case]特征,两个名词性短语分别得以删除不可解释性特征。这种解决方法既没有引入备受争议的“部分格”理论3,也不用假设汉语存现句的名词短语之后,还要附加一个没有语音形式的逻辑词缀,一切的赋格问题都能在句法运算系统中得到解决。其次是汉语存现句中方位短语的性质及生成方式。它并非在动词后基础生成,而是直接生成于TP的标志语位置,并在EF的吸引下,移位至CP的标志语位置。这一分析方法既避免了前人研究中,将方位短语等同于“there”这样的虚指成分,也满足了非宾格动词不能有外部论元的要求。

同时,这一分析方法还可以解释为什么句首方位短语不能在前面加上一个介词。存现句句首的方位短语不能加上介词,实际上在范方莲(1963) [18] 中就已经明确提出。范方莲(1963)指出:“(A段前)一般没有这个‘在’字,特别是名词或方位词之前不带修饰语时;像‘在树底下’,‘在里面’这种情况是比较少的。有的根本加不上‘在’字。因此,没有‘在’的A段是通例,不能认为省略了‘在’。”(范方莲,1963:p. 387) [18] 。徐烈炯、刘丹青(2007) [7] 也特别区分了方位短语前有介词和没有介词这两种情况。他们认为,汉语存现句句首的方位短语不能随便加上一个介词(例如“在”、“从”等)。一旦方位短语前加上一个介词,方位短语就不再作为话题,而是一个状语成分。我们知道,介词P如同动词V一样,能够给名词短语赋予格位。Huang (2013) [19] 曾论述过汉语中前置介词的性质,发现P与V一样,都具有[−N]、[+V]的特征,换言之介词可以直接给动词赋格。那么如果句首的方位短语前有介词存在,方位短语本身的un[Case]特征就已经在和介词P建立一致关系的时候被删除了,方位短语不再活跃,也不再能够参与进一步的句法操作,自然也不能移位至C的标志语位置。这种情况下会有两种结果:一是句首的C本身不包含一个EF,整个结构在由介词引导的方位短语直接合并到句子的Spec-TP位置后收敛。此时的结构(如:在水里游着一条鱼;从窗外飞进一只苍蝇)虽然仍然成立,但已不再是我们所讨论的汉语存现句,这也从句法理论层面解释了为什么范方莲(1963) [18] ,徐烈炯、刘丹青(2007) [7] 等研究拒绝将方位短语前有介词的结构算作汉语存现句;二是C仍旧包含一个未被赋值的EF,但这个时候在整个句法结构中已经不能再找到一个活跃成分与之建立一致关系,那么在进入LF层时,句法结构中仍然有不可解读性特征,整个结构崩溃(crash)。因此,汉语存现句中的方位短语不能随意增加介词,韩景泉(2001) [6] 、唐玉柱(2002) [20] 等研究直接将“介词 + 方位短语”和“方位短语”等同起来,甚至在句法推导过程中任意删除介词,都是有问题的。

综上所述,我们认为“方位短语 + 动词短语 + 名词短语”这类存现句,其句法结构分析如下图3。

Figure 3. The syntactic derivation of the “LP + VP + NP” construction

图3. “LP + VP + NP”结构推导图

5. 结语

本文在最简方案框架之下,基于前人研究,对汉语中的“方位短语 + 动词短语 + 名词短语”类存现句进行了新的句法分析。这一分析肯定了汉语存现句中动词的“非宾格性”,并认为“方位短语”作为话题直接生成于Spec-TP位置,最终通过移位到达Spec-CP处。这一分析方法一方面解决了汉语存现句中方位短语和名词短语的赋格问题,同时也确定了方位短语的属性和生成过程,在一定程度上解释了前人对这一结构分析的存疑之处。

参考文献

NOTES

1比如:张先生看见王小姐了吗?是的,他看见她了/[e]看见了[e]。(韩景泉,2001:p. 154 [6] )这里的“[e]”表示主语或宾语位置上均可以为空,这不会造成句子的不合法。

2“语域式话题”的作用主要就是为述题提供一种时间、空间和个体方面的范围和框架。

3“部分格”理论由Belletti (1988) [17] 提出,这一理论认为非宾格动词虽然不能给其后名词性短语赋结构格,但是却可以为名词性短语赋固有格,如果这一理论可行,存现句中动词后的名词短语便由动词直接赋格。但这一理论同时受到很多质疑,详见潘海华、韩景泉(2005) [8] 。