1. 引言

节律音系学(metrical phonology)是于20世纪70年代经由Liberman (1975) [1] 、Liberman & Prince (1977) [2] 、Hayes (1980) [3] 发展形成的。节律音系学开创了重音的非线性分析方法,并使之与自主音段音系学并列成为20世纪最具影响的两个非线性音系学理论(马秋武,2015)。节律音系学强调句法表征对韵律结构的影响,甚至是决定性作用,即韵律中的重音位置实际是句法中特定的位置。节律音系学通过节律树来分析韵律结构,韵律树中的每一个节点会向下支配一个二分结构,结构终点是两个节点,一个是强,一个是弱。但是单纯靠节律树,并不能表现强弱音节的节奏特性、说明邻近成分存在相互抵触等现象(马秋武,2015) [4] 。所以Liberman (1975) [1] 提出了节律栅(metrical grid)的表征方法希望解决这一问题。节律栅的做法就是在各个音层上分别给各个音节赋予星号,积累的星号越多的音节就越有可能是重音节,相关的音节也就越显著(prominence)。

Selkirk等赞同Pierrehumbert (1980) [5] 的观点,认为在表层结构中的重音节往往会无视短语重音,或者说会早于短语重音模型(phrase stress patterns)发挥作用之前而发生作用,并由此提出了重音显著规则(Pitch Accent Prominence Rule, PAR),即重音落在哪个词上就意味着该词相对于同一句法成分中的其他词会显现出更高的韵律显著性。但是,Selkirk (1984) [6] 也认为Liberman (1975) [1] 中的节律树和节律栅虽然能够很好的解释PAR,却不能够很好的解释韵律与句法交互中的时长表现,即停顿和延长。Selkirk (1984, 2008) [6] [7] 还指出,语调短语(IP)的结尾常常伴随着末尾词或音段的延长或者停顿。某些情况下语调短语的末尾词或音段时长延长可以解释成为这些声调组合的固有特征,即其本身就需要更长的时间来实现其声调(Lyberg, 1979) [8] ,但是停顿却不能够借用此法加以解释。同时还有一些短语末尾延长的情况超出了某些末尾词或音段固有特征时长,那么我们就不得不使用句法时限(syntactic timing)来解释。因此Selkirk (1984) [6] 提出了加入无声半拍(Silent Demibeats Addition)。

汉语中,句法时限(syntactic timing)作用于韵律的时候,时长或者末尾延长的表现则更加突出。以至于王洪君(2004) [9] 曾经在比较了汉语和英语的“节奏类型”后,得出了英语是重音型的节奏型,而汉语是松紧型的节奏型。王洪君的文章不考虑包含轻声音节的音步重音,单纯讨论两个带调音节组成的汉语标准音步,发现了汉语的音步并不是如同端木三(1999) [10] 所指的和英语一样具有“左重”重音,相反,汉语强调重音似乎可以强调两个带调音节中的任意一个。重音的位置都可以由韵律词词界推导,是被句法或者其他因素所决定的。故“从音系上看,汉语音步前字或后字重征(accented)的各要素,完全可以由韵律词界、单字在词中的位置、词在停延段中的位置来推导,根本不用假设有重音,有韵律词界、停延段界足矣”。国内,以马秋武为代表的学者也认为汉语的声调本身就是一种音高特征,在一定程度上占用了基频的高低资源,而音强往往又是一种说话人难以控制,听话人感知范畴性不强的特征。故而,汉语的语调则很有可能会借用时长作为手段,以实现自身的语调效果。国内的研究中多注重研究韵律对构词以及句法表征实现的影响,较少见到对句法对韵律的影响的研究。所以,本研究希望借助节律音系学的研究方法,辅以实验音系学的手段,对汉语韵律与句法交互中出现的停顿和延长等时长相关的现象进行解释。

2. 句法结构与韵律交互作用下的时长

在句法表征(syntactic representation)中存在两方面的关系,一方面是各个成分之间的关系,另一方面是句法时限的现象,如停顿和延长。停顿的时间可长可短。停顿过长,会让人以为是一个句子的完结,过短则会引起一些歧义。

Selkirk (1984, 2008) [6] [7] 中详细论述了SDA (Silence Demibeat Addition)规则在解释句法造成的韵律停延段的有效性和便利性。SDA在分析停延段的时候,通过根据句法结构在停顿无声段添加栅(grid)或者比特(beat),标记处无声段之间的相对关系,已达到在音系表征中标记出停顿为位置和停顿的长短。Selkirk这样的做的好处就是讲无声段在音系中显现出来,进一步强调了句法不仅仅对音系底层起作用,同样对音系表征也起作用。这种作用在语音表征中的停顿时长不一定起绝对作用,但常常在韵律域(prosodic domain)和相对时长中得到体现。SDA规则中,Selkirk对demibeat和disjuncture的关系作出了明确的近似于量化的阐述。节律音系学认为节律栅的数目在解释外部连读变调规则的时候被用来标记“联接紧密程度(degrees of connectedness)”优势明显(Selkirk, 1984)。Juncture,即音渡,指可用来划定语素、词、小句这类语法边界语音界限的语音界限特征。最常见的音渡特征是沉默/无声段(沈家煊,2000) [11] 。在Selkirk讨论音系表征中的无声段的时候,将juncture进一步明确为disjuncture,以求更明确的突出存在沉默这个现象。Selkirk (1984) [6] 认为音渡表示音节之间存在的“沉默栅位置”(silence grid position)。某一位置上沉默栅越多,发生变调的可能性就越小,这也是为什么根据连读变调规则,出现停顿的地方,前后音节之间往往不会发生连读变调的原因。在讨论半比特(demibeat)、栅(grid)和音渡(juncture/disjuncture)之间的关系的时候,Selkirk (1984) [6] 将认为在某一个具体的语速T的条件下,如果一个demibeat被赋值为n/2 msec,那么就有了以下的可能性:

disjuncture = a. 0 msec, b. n/2 msec, c. n msec, d. 3n/2 msec,其它以此类推。

也就是说disjuncture是以demibeat相加来描述的。比如(见图1),某语言中的鼻音同化只发生在当鼻音和后接辅音之间的音渡短于(且不包括) n msec时,在相关规则中,a、b都可能出现,但是c、d都不可能出现。需要注意的是,如果c中N和C之间有两个demibeat,那么就有n msec,而语音要求其间的时间间隔必须少于n msec,所以c不符合该鼻音同化规则,不能使用。因此,结合实验音系学,找出该语言中固定语速中的n msec非常重要。

3. 句型结构与韵律时长

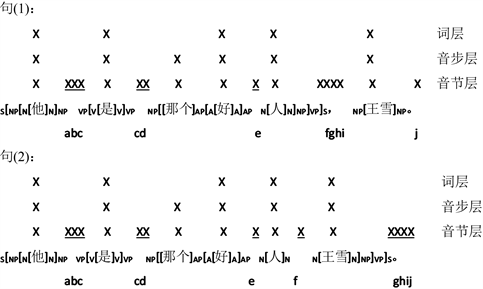

言语中出现停顿以及停顿自身的特征都可能关系到言语中的句法结构。比较上下两个句子,句(1)是呼格的句型,句(2)是非呼格句型(见图2)。

Figure 2. Prosodic structure of vocative and non-vocative sentence (with same words)

图2. 呼格和非呼格句型的韵律结构(字词相同)

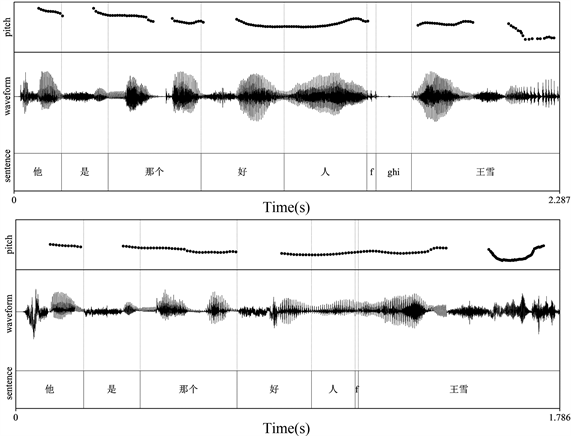

两种句型势必在语流中有不同的语调表现。但是单纯从音高的角度,是否就能否充分的体现出句法的差异,这还有待确认。因此,笔者对两句话的录音进行了声学分析,如图3所示。

Figure 3. Acoustic diagrams of the vocative (top) and non-vocal (bottom) of “He is that good man Wang Xue”

图3. “他是那个好人王雪”呼格(上)和非呼格(下)声学语图

在句(1)中的f后加入g、h、i三个半比特是有必要的。因为句(1)中的“好人”同时属于三层成分。根据声学分析也可以看出,运用SDA规则,在句(1)中“好人”后加入三个半比特,标记处停顿位置,在韵律分析中是有效和简洁的。图上已经标注出了f、g、h、i位置的节律栅。f位置在句(1)和句(2)中都表现出了人[ren]末尾音段[n]的延长,但是相较于句(2)来说,句(1)中更加明显。这就说明呼格句型中,f位置上的音段更容易出现延长。

4. 结语

以往的研究多集中于研究韵律对构词和句法的限制作用。尽管包智明等(1997)初步提及了句法与韵律的交互。但基于实验音系的研究证据仍有待探索。本文在延续Selkirk (1984)的基础上,从句法与韵律的交互作用的角度论述了以停顿和延长为手段实现句法对韵律的限制的途径。其中着重讨论了SDA规则作为句法对停顿时长的限制、对末尾音段时长延长的要求。然而,本研究虽然为汉语中韵律边界对于韵律时长作用提供了证据,但仍为探索性研究。构建完整的句法与韵律交互的理论则需要更全面的和系统的语料和研究。

致谢

本研究由上海理工大学“2022年度上海市级大学生创新创业训练计划项目”资助经费(项目编号:SH2022249)。

NOTES

*通讯作者。