1. 引言

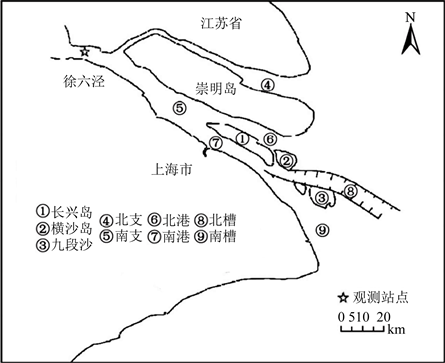

长江口徐六泾 [1] [2] [3] [4] [5] 江面宽阔,航道布置复杂,水上交通繁忙,是长江入海的咽喉要道,也是长江河口区多级分汊的起点(图1)。徐六泾水文断面所处环境复杂,水沙观测难度较大。目前对其泥沙在横断面以及垂向

Figure 1. The geographical location of Xuliujing in the Yangtze River

图1. 长江口徐六泾地理位置状况

分布规律的认识均不够全面。相较于上游的大通水文站,徐六泾所处河段支流较少,水沙运动为径潮流双向运动,因此其水沙数据对于长江口航道冲淤与河势变化的分析、河道治理与涉水工程的规划等科学研究更具有代表意义。

在本研究中,利用ADCP、横式采样器、临底采样器 [6] 对徐六泾1#与4#垂线在大、中、小潮情况下进行现场测流测沙,将实测的水位、流速、粒径、悬移质含沙量SSC (Suspended Sediment Concentration)等数据进行统计分析与图表分析,对比不同垂线、水层、潮型的含沙量波动变化量、峰值大小及次数、峰值出现时刻、泥沙粒径大小及变化量,建立含沙量与其它各要素的相关关系,进行HHT (Hilbert-Huang)变换,分析含沙量波动变化 [7] [8] 的相关要素。从而有助于认知和理解潮汐河口水沙的时空分布和变化规律,定线计算率定潮汐河口的断面含沙量,推求连续输沙率以及整编输沙量,为潮汐河口航道冲淤与河势变化的分析、河道治理与涉水工程的规划等科学研究提供理论基础。

2. 现场测验

2.1. 测验位置

本次测验选择了徐六泾断面上的两条代表垂线,如图2所示,分别是1#边滩(起点距2558 m)和4#深槽(起点距4343 m)垂线,1#水深较浅,水深在13 m左右,4#水深较深,水深在50 m左右。

Figure 2. Location of 1# and 4# sediment measuring verticals on Xuliujing section

图2. 徐六泾断面1#、4#测沙垂线位置

2.2. 测验时间

实地测验分别在大、中、小三种潮型下进行,大潮测验时间为2021年3月30日12点至2021年3月31日14点;中潮测验时间为2021年4月1日13点至2021年4月2日15点;小潮测验时间为2021年4月6日18点至2021年4月7日22点,每种潮型测验持续时间均大于等于26小时。

2.3. 测验方式

本次研究中,在两条测沙垂线上分别测有8层数据,从水面到河底分别为水下0.5 m (0.0 H层),相对水深0.2 H层、0.4 H层、0.6 H层、0.8 H层,水深H-0.7 m层(1.0 H层),水深H-0.5 m层和水深H-0.1 m层,其中1.0 H层原本横式采样器的设定是距离河底0.5 m,但是在实际操作中,在采样器触底上提过程中会产生0.2 m的误差,因此实际测量的水深为距离河底0.7 m,1.0 H层为H-0.7 m层。H-0.5 m层和H-0.1 m层由临底采样仪器采集,这样从上至下共8个水层,分别为0.0 H、0.2 H、0.4 H、0.6 H、0.8 H、H-0.7 m、H-0.5 m、H-0.1 m每1小时采集1次的数据。悬沙粒径每个潮型分别测4次(涨急、涨憩、落急、落憩);对于两条测沙垂线的床沙粒径每个潮型分别测1次,具体测验详情见表1。

3. 测验结果

3.1. 垂线平均流速与含沙量波动过程

3.1.1. 边滩1#垂线

1#垂线的垂线平均流速与含沙量波动过程如图3所示。可以看出,1#垂线越近水面含沙量波动变化量越小,0.0 H水层含沙量随时间几乎无明显变化,因此可定性地认为越近水面含沙量波动程度越小。1#垂线H-0.1 m水层的含沙量随时间的波动变化量相较于其它水层最大,因此以H-0.1 m水层为代表进行含沙量波动分析。小潮条件下,含沙量波动峰值出现次数较少,在测验时间内仅出现了4次较为明显的波动峰值,发生时刻均处于落潮时段,含沙量波动峰值均较小,最大峰值为0.62 kg/m3;大潮条件下,含沙量波动峰值出现次数比小潮时多了4次,在测验时间内出现了8次较为明显的波动峰值,发生时刻4次处于涨潮时段,4次处于落潮时段,含沙量波动峰值相对于1#中潮时较大,最小峰值为0.96 kg/m3,最大峰值为4.47 kg/m3。

3.1.2. 深槽4#垂线

4#垂线的垂线平均流速与含沙量波动过程如图3所示。可以看出,4#垂线越近水面含沙量波动变化量越小,0.0 H水层含沙量随时间几乎无明显变化,因此可定性地认为越近水面含沙量波动程度越小。4#垂线H-0.1 m水层的含沙量随时间的波动变化量相较于其它水层最大,因此以H-0.1 m水层为代表进行含沙量波动分析。小潮条件下,含沙量波动峰值出现次数较少,在测验时间内仅出现了4次较为明显的波动峰值,发生时刻均处于落潮时段,含沙

Table 2. Summary of rising and falling tide periods and SSC fluctuation peak values in shoal and groove

表2. 边滩深槽涨落潮时段及含沙量波动峰值汇总

量波动峰值相对于1#小潮时均较小,最大峰值仅为0.13 kg/m3;大潮条件下,含沙量波动峰值出现次数比小潮时多了2次,在测验时间内出现了6次较为明显的波动峰值,发生时刻两次处于涨潮时段,4次处于落潮时段,含沙量波动峰值相对于1#大潮与4#中潮时均较小,相对于4#小潮时较大,最小峰值为0.33 kg/m3,最大峰值为1.12 kg/m3。

对1#、4#各自的涨落潮时段以及含沙量峰值及其时刻进行汇总,如表2所示。可以看出,1#较4#含沙量波动峰值更大,次数更多,程度更为剧烈。两垂线大部分含沙量波动峰值均发生在落潮时段,1#中潮两次波动峰值发生在涨潮时段,大潮4次发生在涨潮时段;4#仅有大潮两次波动峰值发生在涨潮时段。

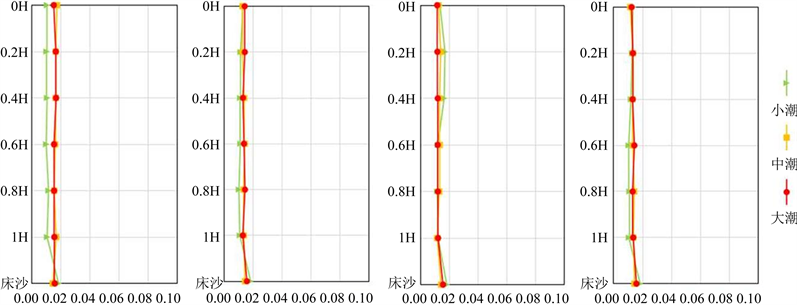

3.2. 悬沙与床沙d50沿水深变化

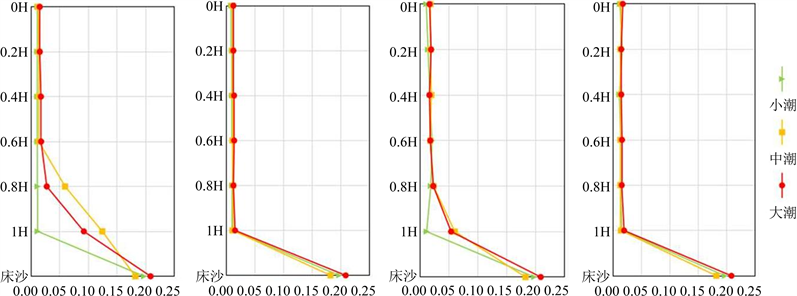

3.2.1. 边滩1#垂线

1#垂线各潮型下0.0H水层悬沙沿水深至床沙的d50垂线变化如图4所示。可以看出,大、中、小潮情况下

(a) 涨急 (b) 涨憩(c) 落急 (d) 落憩

(a) 涨急 (b) 涨憩(c) 落急 (d) 落憩

Figure 4. 1# Suspended sediment and bed sediment d50 ((a) Upward rush; (b) Upward rest; (c) Downward rush; (d) Downward rest)

图4. 1#悬沙与床沙d50 ((a) 涨急;(b) 涨憩;(c) 落急;(d) 落憩)

(a) 涨急 (b) 涨憩 (c) 落急 (d) 落憩

(a) 涨急 (b) 涨憩 (c) 落急 (d) 落憩

Figure 5. 4# Suspended sediment and bed sediment d50 ((a) Upward rush; (b) Upward rest; (c) Downward rush; (d) Downward rest)

图5. 4#悬沙与床沙d50 ((a) 涨急;(b) 涨憩;(c) 落急;(d) 落憩)

床沙d50均在0.2 mm左右;涨憩、落憩情况下,大、中、小潮的各层悬沙d50均在0.01 mm左右,无明显差异,1#床沙d50比各层悬沙均大很多;涨急、落急情况下,小潮的各层悬沙d50均在0.01 mm左右,无明显差异,中、大潮的底层悬沙d50出现了较为明显的增大,涨急时的1.0 H的d50在0.1 mm左右,落急时的1.0 H的d50在0.05 mm左右。

3.2.2. 深槽4#垂线

4#垂线各潮型下0.0 H水层悬沙沿水深至床沙的d50垂线变化如图5所示。可以看出,4#床沙d50与各层悬沙差异不大,大、中、小潮情况下床沙与悬沙d50均在0.015 mm左右;涨憩、落憩、涨急、落急情况下,大、中、小潮的各层悬沙d50均在0.015 mm左右,无明显差异。

4. 相关关系分析

将1#、4#不同潮型下的含沙量、流速、粒径等各要素的测验情况进行汇总,结果如表3所示。从图3~5及表3可以看出,1#、4#各水层的含沙量波动曲线均表明越近河底振幅越大;垂线平均流速波动曲线也与含沙量波动曲线有类似的振幅和频率,1#的流速与含沙量曲线还可以看出有一定的同步性;而泥沙粒径d50的变化则较少,大部分情况下粒径d50均无明显变化,仅1#垂线在大、中潮涨、落急情况下底层悬沙d50有增大的情况。因此可以认为,1#、4#的含沙量波动变化与水深、流速具有较为明显的相关性,与粒径d50相关性则较小。对含沙量与水深、流速这两项要素的相关关系进行具体分析。

Table 3. Summary of test element properties in shoal and groove under each tidal type

表3. 边滩深槽各潮型测验要素性质汇总

4.1. 含沙量与水深相关关系分析

将各水层的时均含沙量与对应水深建立关系,进行相关关系分析,分析结果如图6所示。可以看出,1#与4#垂线的含沙量与水深均呈正相关,除了4#小潮相关程度较低,为50%,其余各情况相关度均超过85%,印证了越近水底含沙量波动越剧烈。同时根据图3中1#、4#垂线同潮型的纵坐标含沙量值可以看出,同水层的含沙量值1#均大于4#,结合图5中的含沙量波动次数,可以得出1#的含沙量波动程度比4#更为剧烈。

4.2. 含沙量与流速相关关系分析

由于越近水底含沙量波动程度越大,因此底层的含沙量波动更具有代表性,将1.0 H (H-0.7 m)水层的逐时含沙量与对应流速建立关系,进行相关关系分析,分析结果如图7所示。可以看出,1#的含沙量与流速呈正相关,相关度小潮最大,为90.5%,中潮与大潮相关度分别为68.2%与64.5%;4#的含沙量与流速呈负相关,相关度大潮最大,为87.8%,中潮与小潮相关度分别为69.1%与58.2%。说明1#的含沙量波动峰值主要发生在流速较大的时刻,且在小潮时这一现象尤为明显;4#的含沙量波动峰值主要发生在流速较小的时刻,且在大潮时这一现象尤为明显。主要原因在于1#水深较小,水流的扰动作用较强,流速与含沙量的波动峰值相对同步,4#水深较大,水流对泥沙的扰动作用相对较弱及滞后,含沙量的波动峰值滞后于流速波动峰值。也与各自的泥沙粒径(d50)有一定关系,1#泥沙d50较大,因此在流速较大时才会受到扰动而悬扬扩散,这也符合图4(a)、图4(c)中涨急落急时1#底层悬沙d50有增大趋势的现象;4#泥沙d50较小,在流速较小时即可受到扰动而悬扬扩散。此外也与滩槽之间的泥沙输移有一定联系。

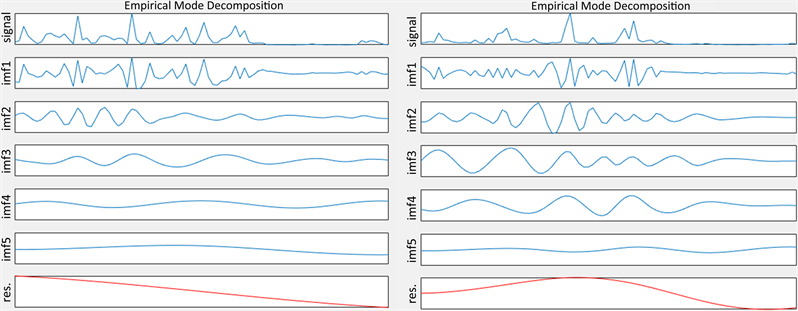

5. 滩槽底层含沙量HHT分析

由于H-0.1 m层的含沙量波动变化最为剧烈,因此以H-0.1 m层作为代表层进行HHT变换分析 [9] [10] [11] [12] [13] 。将滩槽H-0.1 m层的含沙量以大、中、小潮测验时间顺序进行合并,得到滩槽两条含沙量波动序列,对这两条序列进行HHT变换,分析滩槽含沙量波动频率、振幅、周期等特征规律。

5.1. EMD分解

首先对滩槽的原始含沙量波动过程信号进行EMD分解 [14] [15] [16] ,得到5个内在模函数IMF1-IMF5以及1个趋势项Re,如图8所示。可以看出,IMF1是频率最高、波长最短的一个波动,IMF2-IMF5振幅逐渐减小,频率逐渐降低,波长逐渐增大。但是出现了个别IMF的振幅比前一个IMF大的现象,这种异常情况是EMD分解的常见现象,不会影响整体的变化趋势。从趋势项Re可以看出,边滩大潮含沙量波动程度最大,中潮次之,小潮最小;深槽中潮含沙量波动程度最大,大潮次之,小潮最小。

(a) 边滩(b) 深槽

(a) 边滩(b) 深槽

Figure 8. EMD decomposition results of suspended sediment concentration in shoal and groove ((a) Marginal shoal; (b) Deep groove)

图8. 滩槽含沙量EMD分解结果((a) 边滩;(b) 深槽)

5.2. HHT变换

对滩槽含沙量EMD分解得到的内在模函数进行Hilbert变换 [17] [18] [19] ,得到Hilbert谱与频率、振幅统计特征值,并利用IMF1~IMF5跨零点个数计算了每个内在模函数的平均周期,如表4所示。可以看出,滩槽IMF1~IMF5中心频率逐渐降低,除个别模态,总体振幅逐渐减小,平均周期逐渐增大;边滩含沙量波动频率略小于深槽,周期大于深槽,振幅远大于深槽;滩槽含沙量的波动能量基本集中在频率小于0.1的范围内,0.1~0.5的高频能量与代表长周期的低频能量相比并不突出,且IMF3~IMF5的变化轨迹连续且清晰,说明28 h、17 h、14 h波动是边滩含沙量变化的主要模式,14 h、8 h、5 h波动是深槽含沙量变化的主要模式。

Table 4. Statistical eigenvalue of intrinsic modulus functions after hilbert transform for SSC of shoal and groove

表4. 滩槽含沙量HHT变换后内在模函数的统计特征值

6. 结论

通过现场水文测验,获取了长江口徐六泾滩槽大、中、小潮的流速、含沙量(含沙量)、泥沙粒径(d50)等水文数据,对这些数据进行了相关关系分析和HHT变换分析,研究了徐六泾滩槽含沙量的波动规律,得出结论:

1) 滩槽含沙量波动峰值多发生在落潮时段,主要原因是潮波在上溯过程中发生变形,徐六泾所处的位置涨潮时间小于落潮时间;

2) 滩槽含沙量波动与流速相关性较大,最大相关度达到90.5%,总体流速越大含沙量波动越剧烈。小潮含沙量波动程度均较小,边滩大潮含沙量波动程度最大,深槽中潮含沙量波动程度最大,主要原因是小潮时流速较小,水流对泥沙的扰动作用较小;边滩含沙量波动峰值与流速峰值较为同步,含沙量波动峰值主要发生在流速较大的时刻,且在小潮时这一现象尤为明显;深槽含沙量波动峰值则相对滞后于流速峰值,含沙量波动峰值主要发生在流速较小的时刻,且在大潮时这一现象尤为明显。这与各自的水深、泥沙粒径d50及滩槽泥沙输移均有一定联系。

3) 滩槽含沙量波动与水深相关性较大,最大相关度达到99.7%。均为越近水底流速越小,含沙量越大且波动越剧烈,距水底0.1 m处的含沙量波动最为剧烈,主要原因是底部水流对泥沙的扰动使泥沙发生了悬扬与扩散运动。边滩比深槽的含沙量波动峰值更大,次数更多,且根据HHT变换分析结果,边滩含沙量波动频率略小于深槽,振幅远大于深槽,说明边滩含沙量波动程度更为剧烈。主要原因是边滩水深较小,水流对泥沙的扰动作用更强;

4) 滩槽含沙量波动与泥沙d50相关性较小。边滩悬沙d50较小,床沙d50较大,中、大潮出现含沙量波动峰值时,底层悬沙d50增大;深槽泥沙d50均较小,出现含沙量波动峰值时,各层悬沙d50均无明显变化;

5) 滩槽含沙量波动模式以长周期为主,28 h、17 h、14 h波动是边滩含沙量变化的主要模式,14 h、8 h、5 h波动是深槽含沙量变化的主要模式。边滩含沙量波动振幅与周期比深槽更大,边滩的含沙量主要波动周期大约是深槽的两倍,边滩的含沙量波动规律性相对更弱,主要原因是边滩的水流与泥沙运动更加剧烈与复杂,深槽则相对平稳。

6) 本次研究采用的是徐六泾一次水文测验的结果,对于潮汐河口是否有上述类似的规律还需要利用在不同潮汐河口洪枯季、丰枯平水年等不同水情下多次水文测验的结果进行验证。

基金项目

本研究依托上海市水务局科研项目“长江口徐六泾断面输沙量观测精度提升关键技术”,项目编号为“沪水科2020-02”。