1. 引言

受人类活动的剧烈影响,近年来水文测站引据水准点、基本水准点被损坏的情况只增不减,同时由于国家水准网复测、平差等工作的不定期开展,造成不少水文测站水准测量系统发生变化,由此带来一系列关于基本水准点校测、考证及新设基本水准点高程采用的一系列问题。例如引据水准点损坏后,须更换引据水准点测量基本水准点,但是高程发生了较大的变动,为了保持资料和基面的一致性,应如何处理;新设基本点,校测测站原校核水准点时,出现高程误差超限,应如何处理;因国家水准网复测,引据水准点高程更新,测站基本水准点高程又应如何处理等。本文就水文测站水准测量中的若干问题进行探讨。

2. 水文测站的水准测量

2.1. 高程测量

所有测量地面点高程的工作(包括水位),都称为高程测量。按使用仪器和施测方法的不同,高程测量分为水准测量、三角高程测量、GPS高程测量和气压高程测量等。水准测量是高程测量中精度最高和最常用的一种方法,被广泛应用于高程控制测量和各项工程施工测量中,水文测验中应用也最为广泛,如测站地形测量、断面测量、水位观测等。特别是水位观测中无论是水准点的引测、校测,或是水尺的校测,也都需要经常开展水准测量。水准测量原理是利用水准仪提供一条水平视线,借助水准尺来测定地面两点间的高差,从而由已知点高程及测得的高差求出待测点高程。水准测量是水文外业观测的一项重要工作,是每一位测验人员都必须熟悉掌握的基本工作。

2.2. 水文测站的水准测量

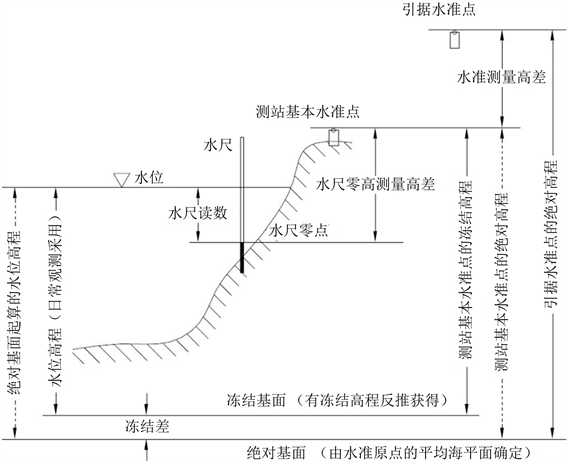

一个水文测站的水准测量系统由引据水准点、基本水准点、校核水准点等加上水尺零点组成。一般选取国家水准网中距离测站最近的三等以上水准点,作为该站的引据水准点,基本及校核水准点则在测站建站之初依据规范标准进行埋设。水准测量执行“分级管理,分级测量”原则,即基本水准点从引据水准点进行引测;校核水准点从基本水准点引测;水尺零点高程从校核水准点引测。特殊情况下引据水准点可直接引测校核水准点;基本水准点可校测水尺零点。

3. 基面

基面是作为水位和高程起算零点的固定基准面。水文测站中常用的基面主要有绝对基面、假定基面、测站基面和冻结基面4种。

3.1. 绝对基面

绝对基面一般是以某一海滨验潮站多年平均海平面的高程定为零的水准基面,目前使用最广泛的是“1985国家高程基准”。其优点是作为全国统一的测量高程基准,能始终保持全国范围内高程基准的一致性、准确性;缺点是国家高等级水准网布设点偏稀,部分水文站周边没有二等及以上水准点,且国家二等水准网不定期复测,相应水文站引据水准点高程难以及时更新。

3.2. 冻结基面

冻结基面是水文行业的特殊产物,出自上世纪50年代末,水文测站首次使用某绝对基面后,即将其高程固定下来并延续使用的基面,其优点是 “冻结不变性”,可以保证水文测站水位资料系列的一致和连续,便于进行各种水文分析计算 [1] ;其缺点是因各站建站之初的情况不一,不能保持全流域乃至全国水位高程的统一,难以进行大范围、大尺度的对比分析。一个测站同时具备绝对基面和冻结基面并能换算,将二者的优缺点进行互补,可以减弱缺点效应。

3.3. “冻结”的意义

基本水准点是水文测站最重要的基本设施,是测站其他水准成果的原始基点。为了保持水文测站的水位资料与历史资料的一致性、连续性,将测站第一次使用的基面冻结下来,作为冻结基面。冻结基面一旦确定下来后,就不可随意改变,这就是基面“冻结”的意义,如图1所示 [2] 。即实际工作中在保证基本水准点本身无沉降变化的情况下,其采用高程数值固定不变。这就是水文测站基本水准点具有冻结的“不变性”,是水文水准考证的特殊性,也是水文测站进行水准考证时首先应当遵循的原则。

Figure 1. Schematic diagram of the relationship between absolute and frozen bases

图1. 绝对基面和冻结基面关系示意图

4. 高程和高差变动带来的影响

4.1. 基面之间的高差

绝对基面和冻结基面高程之间的高差,即“国冻差”(1985国家高程基准和测站冻结基面的高差)。一般将测站水准点与国家水准网中的水准点进行接测,即可得到该高差。当国家水准网进行不定期复测时,从水准原点到测站引据水准点的仪器设备、测量路线、方法、平差方案的不同,会产生一定的测量误差,亦会给引据水准点的高程带来误差,也即水文站绝对基面的位置发生变化,冻结基面“冻结不变性”,因此只需要改变测站的“国冻差”,即可保持两个基面关系的正常延续 [3] 。此时应注意,引据水准点和基本水准点的相对高差不应有变化。另外当测站变更引据水准点时,“国冻差”也可能会发生改变。

4.2. 水准点高程变动

若是引据水准点或者基本水准点发生了沉降变化,又或者是两者高程均发生了变化,导致其相对高差改变时,情况将变得复杂。测站的水准测量也往往在此时陷入困境,新旧高程的取舍难以决断。但可以确定的是一定有水准点高程发生了沉降(沉降值可正可负),需要从中分辨。水准测量数据分析的关键,是各点之间的高差历年变化,也即考证链的变化。只有先确定高差变化,才能判定高程发生了变动。

笔者认为此种情况发生后应及时进行复测,充分结合测站的水准测量系统联测成果,综合分析各水准点之间高差的历年变化,纵横对比进行判断,通过彼此高差变化逐个排除,一般可发现高差变动的源头,这是因为系统中各水准点的埋设有一定距离,除非该处地质稳定性较差,一般发生系统联动的可能性较小。此后需要做的就是将变动水准点的绝对高程和冻结高程均进行新高程启用,而其他水准点的高程,以及“国冻差”均不改变。需要注意的是,若分析结果是引据水准点发生沉降,需要具备相应资质的测量专业团队协助进行复核并研判。

另外,为了及时关注到测站水准点的高程变动,需确保做好每年的基本点互校联测工作,逐年监测其高程变动情况,不必等逢0逢5年引测基本点时才暴露高程变动的问题。加之测站的引据水准点来自站外,存在未知的变动风险。因此为确保考证链的连续,重要水文测站应尽量埋设3个以上的基本水准点,尤其是引据水准点距离基本水准点超过10 km以上的测站。

采用基本水准点校测校核水准点时,引据点的选取宜常年稳定不变,以保证高程考证链连续。被选定作为引据点的基本点即为自校系统中的主标。其他基本水准点为辅标,辅标的作用其一为参与自校联测,监测主标的变动情况;其二为主标意外损毁时可随时替补主标,保证校核水准点引测工作不破断。

如若测量后发现某些基本或校核水准点的高程在持续变动,需要立即停用,待其高程沉降稳定之后再行启用;如若测站所处位置地质条件不稳定,发生整体沉降,且是不均匀的地面沉降,此时测站的冻结基面实际也在发生沉降,“冻结”的意义消失不再,即便是多次的测站水准测量,也难以对沉降情况做定量判定。因此地质条件不稳定的测站,应尽量采用绝对基面作为水文站的高程基准。

Table 1. Table of leveling results of a station in a certain year

表1. 某站某年水准测量成果整理表

测站水准测量中,还有一种经常发生的情况:在进行基本水准点的新设后,同时期分别采用新旧基本水准点对校核水准点进行高程校测时,发现两者的测算高程的采用成果相差1 cm (将影响水位数值)。这是因为新旧基本水准点的高程测定时期、测量误差均不同,因此测量值与真值的差异不等,加上旧的基本水准点有可能高程变动,导致校核水准点的测算高程存在差异。笔者认为,此时起关键分辨作用的仍是水准测量系统中各点之间的高差变化。需要将引据水准点、新旧基本水准点、校核水准点进行多次联测。如确定新的基本水准点高程测算值无误,则依据最新高差将老基本水准点进行新高程启用;若确定老基本点无沉降变动,则依据老基本点原高程,对新基本点进行平差改正。如此,新旧基本水准点可归为同一系统。具体例证如表1,当老基本点基1启用新高程后,其引测校1的计算高程35.636 m,和新基本点基2引测校1的结果35.635 m保持高度一致。

5. 针对水文测站水准测量的一些建议

1) 测站选取的引据水准点,应尽量为国家测绘地理信息局记录在案的水准点,一来确保水准点有专人常年维护,二来可随时查询其绝对高程值。

2) 新设基本水准点时选址需慎重,尽量考虑选在地质稳定和不易被人类活动影响之处,埋设稳定后应多次复测确定最终采用高程,并在后期做好对水准点的维护工作。

3) 当水准测量发现水准点之间的高差有变动时,应多进行综合对比分析,尽量利用基本点、校核点、水尺零点之间的历年高差进行对比来寻找答案。

4) 测站应保证具备3个以上的基本水准点,并做好每年的基本点互校联测工作,逐年监测其高程变动情况。尤其是引据水准点远在10 km之外的测站。如若引据水准点距离测站超过20 km,建议每隔5~10 km埋设一个标准不低于校核水准点的固定点,提升长距离水准测量精度。

5) 校测校核水准点时,基本水准点的选取宜常年稳定不变,以保证高程考证链连续。