1. 引言

随着经济的高速发展和城市化进程的加快,居民出行需求成为家庭消费的重要组成部分,而机动车数量的急剧增加带来了交通拥堵、高能耗和高排放等问题 [1] 。在日常出行中选择低能耗、低排放、低污染的交通方式,已经成为实现城市可持续发展的必然选择 [2] [3] 。居民对低碳交通的认知,出行理念及低碳出行行为都将直接影响低碳交通政策的实施效果 [4] [5] 。低碳交通出行行为研究成为新的热点之一。大量研究通过在宏观层面上的碳排放测算 [6] [7] [8] [9] 为政策决策者在设定交通系统碳排放目标时提供一定的参考依据,却难以回答政策决策者具体目标应该如何通过低碳交通政策来实现。因而有不少学者开始从行为机理角度探讨低碳出行相关问题。通过调查居民对汽车共享行为的意愿 [10] 、城市建设环境对自行车通勤的行为影响 [11] 以及公共自行车出行偏好 [12] [13] 、新能源汽车购买行为 [14] 等方面探讨低碳交通出行的行为机理。低碳出行方式的影响因素研究方面,近年来,社会心理学者试图从居民心理特质角度揭示个体低碳行为的认知机制,应用计划行为理论来解释和预测个体的交通意愿与行为 [15] 。Bamberg、Lois [16] [17] 等学者的研究也都表明:积极的态度、行为习惯、主观规范以及感知行为控制有利于个体形成稳定的低碳绿色的行为意向。随着学者们将计划行为理论应用到交通决策领域,研究呈现多视角定性与定量化相结合的趋势,重点关注低碳出行主观态度识别 [18] 、低碳出行行为选择 [19] [20] [21] 、低碳出行影响机理 [22] [23] [24] 和决策机理 [25] 等多个方面,取得了丰富的成果。因此,准确把握居民的低碳出行现状、特征以及对当前低碳出行环境的主观态度能够更好了解居民低碳出行的理念的形成情况和认知程度;明确居民出行方式的偏好及选择倾向,对公共交通的看法等,掌握居民出行态度、主观规范和感知行为控制情况,有利于深入了解居民交通的决策机制,并制定相关引导政策,实现居民交通出行低碳化。

基于上述多方面的背景,选取典型区域进行居民低碳出行意愿、交通出行模式和出行条件调查,分析影响低碳出行的因素,为低碳交通提出科学合理的规划设计和管理策略,推动城市交通尽早实现碳达峰,并最终实现碳中和战略目标。

2. 数据获取

2.1. 调查范围

杭州市是浙江省经济、文化、科教中心,长江三角洲中心城市之一。截至2021年,杭州市总面积16850平方千米,常住人口1220.4万人,城镇人口1020.3万人,城镇化率达到83.6%。正处于机动化水平不断提高的阶段。一方面,机动车辆较多,导致交通拥堵与环境污染问题突出;另一方面,城市的网络化发展下存在一定的职住分离现象,而大容量的公关交通还在完善中,通勤带来的交通排放问题依然严峻。作为全国低碳城市试点城市之一的杭州,其城市居民低碳交通意愿和行为具有较强的代表性和可操作性,调查分析结果具有一定的参考价值与意义。同时,考虑到中心城区集中了大部分的人口和就业,居民的日常生活与出行行为主要集中于此,因此本次调查研究的区域为上城区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、临平区、钱塘区在内的中心城区范围。

2.2. 数据获取

调查对象从杭州市中心城区中进行街道抽样,个体特征与行为的调研从城市居民、乡村居民的角度展开调查。根据中心城区第七次人口普查的汇总数据,确定样本容量,并设计抽样方案。应用多阶段抽样结合简单随机、类型抽样等组织形式进行抽样调查。对于城乡居民的态度、认知情况等通过问卷调查与一对一访谈方式获取相关的数据与信息;居民的出行行为选择等情况拟采取实地观察和大数据分析获得数据信息。具体数据获取方式见下表1。

Table 1. Data acquisition methods in this study

表1. 数据获取方式表

本次调查共发放862份问卷,回收有效问卷798份。有效问卷中389份低碳出行问卷,409份私家车出行问卷,问卷有效率为92.57%。在所有受访者中,男女性别比例分别为47.55%、52.45%;20岁以下、23~35岁、35~60岁、61岁以上的占比分别为21.51%、40.63%、30.19%、7.67%;初中及以下、高中或中职、大专、本科、硕士及以上占比分别3.64%、20.75%、36.73%及35.72%、3.14%;同时调查对象涉及各个职业和收入层,具有较强的代表性。

3. 居民出行行为与意愿情况分析

3.1. 居民出行方式偏好及特征分析

1) 出行的基本情况

在杭州市随机选择了15个点进行调查,主要分析居民出行的目的、距离与时间。居民出行的基本情况来看,调查区居民日常生活为目的的出行较多,且多为中短距离出行,出行时间花费基本在半小时以上。从居民出行目的来看,以日常生活为目的的出行占比最大,为29.28%;其次是上下班出行,占比为20.98%;第三是文化娱乐和购物,其比例分别为11.88%和11.62%;接送小孩、公务、医疗等目的占比分别为9.03%、8.74%和6.40%;最低为风景区游览,仅占2.07%。居民出行距离情况分布较为均匀,1.5 km~3 km相对较多,占调查总数的27.98%;其次为0.5 km~1.5 km,占26.94%;4.5 km以上的通勤距离占比略低,为26.68%;3 km~4.5 km距离的比例相对较少,占18.39%。出行时耗的长短来看,60 min以上占高达40.93%;在30~60 min占到34.97%,24.09%的居民出行时耗在30 min以内。调查数据分析说明居民出行时一般耗时都较长,甚至不少居民会花高于两小时的时长在出行的路途上。

2) 出行方式选择

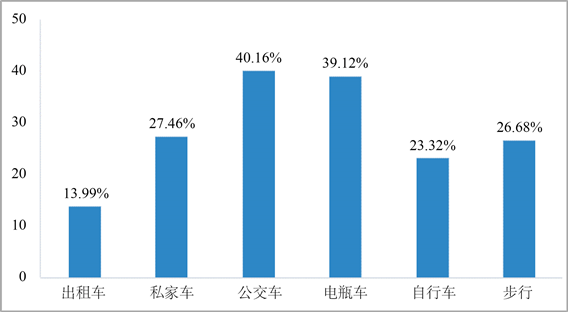

统计结果显示(下图1):杭州市居民最常用的出行方式为公交车和电瓶车,占比分别为40.16%和39.12%;其次是私家车和步行,占比分别为27.46%、26.68%;再次为自行车,占比为23.32%;最少采用的出行方式是出租车,占比仅为13.99%。可以看到,大规模公共交通是调查者出行的首选方式,但电瓶车和自行车等相对低碳和便捷的交通方式在杭州市仍具有较大发展潜力。

Figure 1. Survey on residents’ travel mode choice

图1. 居民出行方式选择调查情况

3) 出行方式的影响因素

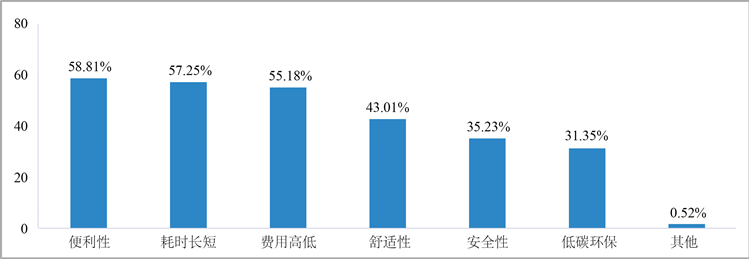

在居民出行方式选择的影响因素调查中(下图2),有58.81%的人认为方便快捷性是选择出行方式的最主要因素,其次是时间因素,有57.25%考虑不同出行方式的时间消耗情况;之后依次为费用(55.18%)、舒适性(43.01%)、安全性(35.23)、低碳环保(31.35%)等因素。从影响因素来看,低碳环保在居民出行方式选择上的影响相对较小,便捷和出行成本是居民最为关注的因素。

4) 不同年龄居民出行特征

对年龄与出行方式选择两类变量在SPSS软件中进行交叉分析。从年龄来看,22岁以下的青少年群体在出行方式的选择上对出租车情有独钟,其他出行方式差异不大;其考虑的因素更多为出行耗时长短。23~35岁的青年群体则没有明显的倾向。35岁~60岁的中年人群更倾向于选择电瓶车、自行车的方式出行,但私家车也是其出行的主要工具,其考虑的首要因素是安全性。公交车和私家车两种出行方式在老年人群体中较为普遍,同时也有少部分采用电瓶车和自行车出行,这一群体选择出行方式的首要考虑因素为费用。

Figure 2. Influencing factors of travel mode

图2. 出行方式的影响因素

综上,从居民出行的总体情况来说,大部分居民都需要每日的中长距离的长时间通勤。这一类出行具有明显的时耗和距离特征,距离和时间消耗使得大部分居民更倾向选择公交车作为通勤的主要方式;而日常生活中绝大部分都是短距离的出行,时间耗费少、距离近,居民更多考虑便捷性和舒适性而采用电瓶车和私家车的方式。在某些出行距离短的情况下,也有部分居民选择自行车和步行等低碳绿色的方式。另一方面,不同年龄/受教育水平的群体在选择出行方式时有不同的考虑,23~35岁的群体无明显偏好,且大部分受教育水平为本科以上。这类人群有利于在低碳出行认知方面可以进一步加强宣传后实现偏好倾向。

3.2. 私家车使用行为特征分析

1) 私家车出行目的

私家车出行在杭州市居民出行方式中已逐渐普及。其相较于其他出行方式,优势在于出门相对便捷、舒适,节约地铁和公交所需的转车时间,也减少了骑行自行车所需的体力消耗。本次对杭州市八区内私家车车主进行调查,共回收409份有效问卷。其中男性女性比例分别为48.9%和51.1%,23~35岁频数为147,所占百分比35.941%;35~60岁频数为137,所占百分比33.496%;22岁及以下频数为81,所占百分比19.804%;61岁及以上频数为44,所占百分比10.758%。

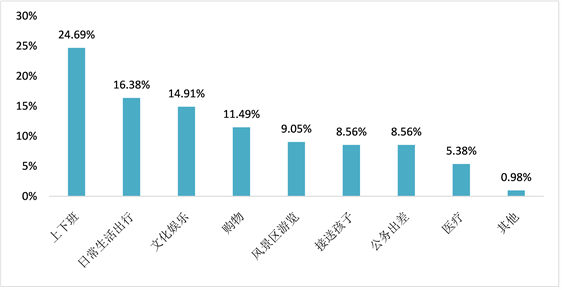

从目的来看(下图3),私家车使用需求最多的是居民上下班,占调查总数的22.49%;其次是日常生活出行,占比为14.91%;文化娱乐和购物为目的紧随其后,占比分别为13.69%和10.51%。私家车出行的出行方式为人们上下班提供了非常大的便捷,也节约了人们路途中转车、进出站需要耗费的时间。可以看到,私家车出行的目的集中于上班通勤以及日常生活娱乐方面。

2) 私家车使用频率

通过对私家车车主的调查(下图4),从使用频率来看,私家车每周的使用频率集中在五次和七次。一周5次占比17.12%,一周7次占比14.19%。也就意味着有车的群体很大一部分人在工作日都需要使用私家车,甚至周末也会使用私家车出行。与之对比的是有16.14%的有车群体可能一周都未使用私家车。在不使用私家车的群体中,访谈时表示由于城市车位难找、燃油费用以及停车费用较高等问题,使得他们在近期已大幅减少使用私家车频次。其次,一周6次占比9.05%、一周2次占比7.59%、一周3次占比7.34%;其后其他频率的比例相差不大,都在5%左右。频率上来看,60%以上居民每周使用私家车出行超过五天,这一群体都属于日常的生活所需。

Figure 3. Survey on the purpose of private car travel

图3. 私家车出行目的

Figure 4. Frequency of private car use

图4. 私家车使用频率情况

3) 私家车出行的考虑因素

从居民选择私家车出行的调查(下图5)表明大部分的居民都是认为自己开车更加灵活机动,这一群体占比为22.67%。再者居民考虑私家车出行的原因是便捷,占比为20.65%。有16.09%的居民追求舒适性而采用私家车出行。还有13.77%的车主则考虑节约时间。此外,还有少量居民是由于追求生活品质和出行距离远从而选择私家车出行。

4) 私家车出行遇到的问题

私家车的便捷、舒适为人们提供了许多方便,大大提高了杭州市人民使用私家车出行的频率。因而,杭州市居民对于私家车的依赖度较高。在调查中(下图6),私家车车主也表达了选择这一出行方式不仅仅是考虑灵活、便捷性等问题,也和本身城市公交线路系统不完善,公共交通方式出行不方便有关。车位难找、燃油费高、停车费高、堵车严重这四个问题是绝大部分私家车车主出行担忧的问题。另外,在30.65%的车位难找和27.16%的燃油费高的车主中分别有36.12%和36.48%的车主认为如果公共交通发达,则更愿意采用公共交通出行方式。同样,在停车费高和堵车严重的情况下,有51.10%和34.44%的车主会愿意选择公共交通。从这一项调查来看,私家车车主出行中依然有大量人群的出行方式可转变,在制定低碳政策时需要考虑公共交通的承载量和可达性,同时也应在考虑在推行新能源车时注意解决开车时遇到的堵车和停车问题。

Figure 5. The main factors affecting private caruse

图5. 影响私家车出行的主要因素

Figure 6. The main problems encountered in choosing a private car

图6. 选择私家车出行遇到的主要问题

5) 对新能源汽车的了解情况

新能源汽车由于采用非常规的能源作为动力来源,有利于缓解能源短缺以及减少碳排放,已成为现阶段交通领域低碳化的主要举措。本次调查针对车主们对新能源汽车的了解情况展开。当问到对我国新能源汽车实施重点扶持政策以新能源汽车的了解情况时,80%的车主表示十分清楚目前国家财政扶持节能减排,并认为这些措施能够促进新能源产业加速发展,也是吸引购买的主要动力。70%的车主表示有了解过新能源汽车的相关情况,并而随着油价不断攀升,新能源汽车将作为未来购买汽车的考虑。

6) 购买新能源汽车意愿分析

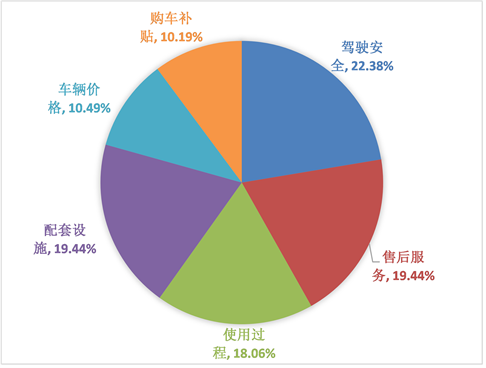

虽然大部分车主对于国家的扶持政策以及新能源汽车都有一定程度了解,但在问到换车或者购买意愿时,依然有许多顾虑,主要包括对驾驶新能源汽车的安全担忧、现阶段新能源汽车价格偏高、对汽车性能以及售后服务的担忧等。这些因素中,最主要的顾虑在于新能源汽车驾驶安全问题,这一类人群占比22.38%。其次是售后服务问题和配套设施是否齐全,所占比例都为19.44%。此外,还有对新能源汽车价格、购车补贴以及汽车使用等问题的担忧,这些问题导致人们对新能源汽车的购买意愿不积极。从下图7这一项调查结果可以看到,未来推行新能源汽车需要在加强对车辆安全性能,提升售后服务以及完善汽车充电配套设施这些方面做好充足准备。

Figure 7. Factors affecting residents’ purchase of new energy vehicles

图7. 影响居民购买新能源汽车的因素情况

3.3. 居民低碳出行认知情况分析

1) 居民对“低碳出行”的认知程度和途径

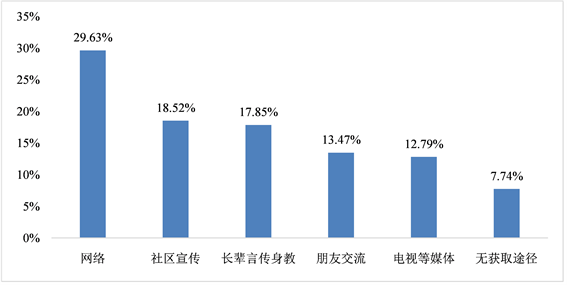

低碳出行是一种低能耗、低污染、低排放的出行方式。在杭州市中心城区的调查结果显示(下图8):对于“低碳出行”理念,绝大部分的被调查者都表示有所了解。其中,38.08%的被调查者表示非常了解,39.9%的人听说过但了解不多。从信息的获取途径来看,居民对低碳出行的了解大多通过网络,占比29.63%,其次是从社区宣传、亲朋好友处了解到相关信息。还有少部分从电视等传统媒体获取相关信息。此外,还有7.74%的人群表示身边缺乏相应的了解途径。

该项调查也显示,70.73%的居民能在认可低碳出行理念的基础上做到尽量低碳出行,而有19.43%的居民表示无所谓,能做就做,不做也无妨。另有9.84%的居民认为没必要低碳出行。但在问到“如果低碳生活和个人习惯发生冲突”如何选择的问题时,仍有44.30%的居民愿意继续支持低碳生活方式,31.35%的居民表示会遵循自己的个人习惯,有24.35%会视情况而定。从态度和意愿情况来看,有效的提高居民对低碳理念的接受程度处于中间想法的这部分群体是未来低碳理念宣传和贯彻的重点。

2) 居民认为“低碳出行”普及的障碍与满意度

调查中发现(下表2),居民认为阻碍“低碳出行”的因素许多公共设施还未完善、技术落后,不能保证低碳出行的舒适性,政府部门的宣传力度不够这四个方面。未来推行低碳出行需要注重在这些方面提升。

Figure 8. Awareness of “low-carbon mobility” among residents

图8. 居民对“低碳出行”的认知途径

Table 2. Factors affecting “low-carbon travel”

表2. 居民认为影响“低碳出行”的因素

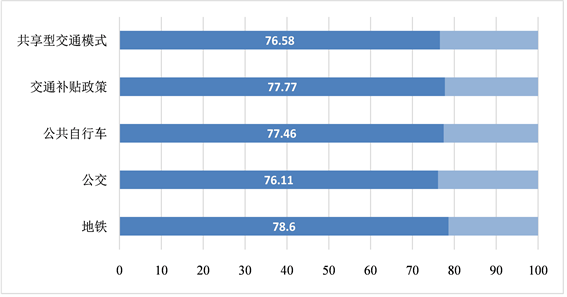

结合居民对公共交通中地铁线路与站点、公交线路与站点、公共自行车分布以及对“共享型”交通运输模式、公共交通补贴的满意度调查(下图9),地铁的满意度相对较高,其次是公共自行车,公交车的满意度略低;在政策方面,公交补贴的方式满意度高于“共享型”交通运输模式。在促进居民使用公共交通的方面,可以考虑从增加公交补贴入手,通过发放优惠券、公益积分兑换等方式提高居民的公共交通使用率。

3) 居民“低碳出行”意愿情况

在意愿程度调查方面(下图10),以0~100为意愿强度范围,数值越大意愿程度越高。总体得分都高于75,处于相对较高的程度。大部分居民表示当出行距离较远时会更倾向公共交通。同时,出租车出行费用提高、小汽车的购买限制和使用成本,也会让居民更容易选择低碳出行方式。在意愿强度上“出行距离” > “出租车出行成本” > “小汽车成本”。另外,“在经济情况允许时会优先选择低碳节能车”的意愿程度也达到78.39。“低碳价值观引导下采取低碳出行方式”的意愿程度达到78.29。另一方面,在日常生活中,一旦有身边朋友采用低碳出行的方式或者自身了解低碳生活方式,也更容易接受低碳出行。并表示“低碳出行的倡导会对其产生影响”。更重要的是,在其接受这一生活方式后,会愿意劝说身边人转变为更为低碳的出行方式。

Figure 9. Results of resident satisfaction survey

图9. 居民满意度调查结果

Figure 10. Results of the survey on residents’ willingness to “travel low-carbon”

图10. 居民“低碳出行”意愿程度调查结果

4. 居民低碳出行主观态度与行为分析

4.1. 居民低碳出行主观态度分析

本次分析设置了行为态度、主观规范、知觉行为控制以及共性心理需求4类变量进行观测(见表3),并对调查样本划分为非常不同意、不同意、中立、同意、非常同五个等级判断其主观态度方向与程度。

人们低碳出行的主观态度大致分为三种倾向:积极、消极以及中立倾向。人们通勤出行方式主观态度受多方面影响,从统计结果来看,大部分居民对政府的低碳交通引导政策持积极态度。在主观规范方面也表示宣传、周边人影响都能让自身倾向于更为低碳的出行方式。而在具体出行方式的选择上,则更

Table 3. Statistics on subjective attitudes towards low-carbon commuting trips

表3. 低碳通勤出行主观态度统计情况

倾向于先考虑时间和费用成本等现实问题。在共性心理需求方面,当形成较好的出行环境和经济状况下更容易呈现积极的低碳出行态度。当低碳出行生活方式与个人习惯相冲突时,44.3%的人们以积极的态度选择低碳生活、低碳出行,中立部分为24.35%,这部分的人们依据实际碰到情况而定或认为无所谓其出行方式,消极应对部分坚持依据其本身个人习惯,占比31.35%。积极态度者分别为日常低碳出行者以及部分高碳出行者积极应对,根据现有生态环境选择低碳出行;主观态度为中立、消极出行者,存在低碳出行想法,但不愿放弃目前高碳出行便捷性、舒适性。

4.2. 主观态度与出行意愿分析

主观态度直接影响其出行方式的选择。我们的调查问卷中以步行、私家车、自行车、公交车等出行方式来研究主观态度倾向与当前居民的日常通勤出行方式间的关系,其中,步行和自行车为低碳出行方式,电瓶车和公交为中碳出行方式,出租车和私家车为高碳出行方式。从调查数据来看,人们主观态度对应出行方式为中碳 > 低碳 > 高碳。

如表4~6所示,使用Kendall一致性检验的算法来进行分析,采用SPSS软件先对统计量的显著关系进行检验,判断P值是否呈现出显著性(P < 0.05),若呈显著性,则说明数据呈现一致性,之后分析Kendall系数的正负向以及相关性程度。

Table 4. Analysis of the correlation between residents’ low-carbon attitudes and their willingness

表4. 居民低碳态度与其低碳出行意愿相关分析

注:***、**、*分别代表1%、5%、10%的显著性水平。

Kendall’s W系数为0.811,说明居民的低碳态度与其低碳出行意愿直接正向相关。

Table 5. Analysis of residents’ herd mentality related to their willingness

表5. 居民的从众心理与其低碳出行意愿相关分析

注:***、**、*分别代表1%、5%、10%的显著性水平。

Kendall’s W系数为0.476,说明居民的从众心理与其低碳出行意愿直接正向相关。

Table 6. Analysis of the correlation between residents' knowledge and their willingness

表6. 居民知识技能与其低碳出行意愿相关分析

注:***、**、*分别代表1%、5%、10%的显著性水平。

Kendall’s W系数为0.647,说明居民的低碳知识技能与其低碳出行意愿直接正向相关。

从相关性分析可以看到,居民的低碳态度、从众心理、知识技能都与其低碳出行意愿直接正向相关,且居民低碳态度与其低碳出行意愿一致性最高,居民知识技能与其低碳出行意愿次之,居民的从众心理与其低碳出行意愿相对最低。

5. 结论与建议

研究从居民出行方式偏好、私家车使用行为、低碳出行认知情况以及主观态度识别和影响四个方面的进行调查和分析。结果表明:1) 居民出行以日常生活出行为主,出行距离多为中短距离,花费时间通常在半小时以上,这也导致了居民在远距离出行时更多考虑大规模公共交通;但在偏好上,居民普遍关注便利性和出行成本。2) 私家车多用于上班通勤以及日常生活娱乐,日常使用频率相对较高。其灵活性和舒适性是居民选择此种出行方式的首要原因。但在车位难找、燃油费高、停车费高、堵车严重等问题的影响下,不少车主都考虑转向其他出行方式,并对新能源汽车有一定的购买意愿。3) 大部分居民多通过网络和身边环境的宣传了解低碳出行的相关信息。受到现阶段公共交通设施不完善、环保意识以及低碳出行的舒适性不足等问题影响,居民在出行行为上还未能把这一理念贯彻,但多表示较为强烈的意愿在低碳价值观引导下采取低碳出行方式。4) 在主观态度识别方面,居民的低碳态度、从众心理、知识技能与其低碳出行意愿直接正向相关。

总的来说,居民有一定的低碳意愿,但需要在提升公共交通等低碳出行方式便捷性、舒适性和完善相关配套措施基础上,增强低碳出行理念宣传,通过各类有效措施引导持中立态度的人群转变意愿,让持积极态度的人群真正选择低碳出行方式,并影响身边更多人接受低碳出行方式。

NOTES

*通讯作者。