1. 国内外研究现状

国内外学术界针对区域协同发展的相关研究取得了丰硕成果,为本课题研究提供了很好的研究基础。

1.1. 国外研究现状

国外学者对于贸易区域协同发展的研究也有很多成果,主要集中在各自贸区域合作方面。首先,在自由贸易区域协作的理论研究方面,Perroux (1955)提出由于自贸区通过自身政策优势不断吸收并整合周边资源,会发生极化效应(又称吸虹效应),产生中心集聚现象既所有优质资源和要素都流向自贸区;Jonasa和Pincetb [1] (2006)研究了美国加利福尼亚州的新区自由贸易,主要创造同时涵盖灵活性、包容性和合作性的自贸区域治理模式,比如自愿达成协议、非营利机构等等。Borzel和Risse [2] (2009)围绕欧盟同南美洲和亚洲的自贸区域合作及其周边地区的区域合作机制进行了分析,在他们的观点里,欧盟就相当于一个包含着扩散一体化理念的工具箱,政治对话、技术和财政援助都被涵盖在内。Beeson [3] (2010)将分析的重点放在了中国同东南亚地区的区域自由贸易协作关系上,利用对欧盟模式的对比,围绕亚洲各地特点的差异进行了探索,所得出的结论是东亚地区地理整合优势不明显,同时彼此之间的信任度也不高,这导致它们只好与类似中国这样的更大国家进行合作来促进发展。Feng和Jiang [4] (2011)通过围绕亚洲北部和南部各地的贸易区域合作相关内容进行研究,表示受东盟的影响,东南亚地区已经创造出了水平优越的区域协调机制,然而由中日韩三国组建的亚洲东北部地区协同发展却受阻颇深,因此需要借助东盟的力量,为三国区域经济合作发展搭建平台,随后亚洲地区所有的自由贸易协同发展都能从中取得助益。

其次,在自贸区域协作的影响因素方面,因素的不同导致区域协同的差异性。Francis (1989)研究发现尼日利亚地区与其相邻的自贸港间具有协同关系,并通过协同使地区得到了快速发展;Kawai [5] (2005)研究发现由于对外开放、国内市场化结构的调整和区域与全球经济一体化,东亚国家之间自贸合作相互依存度较高。不过东亚要受到的挑战也不少,比如启动汇率政策协调机制等,Fan [6] 等(2011)将分析的重心放在了近几年中国区域协同差异水平上,其观点表示经济增长和区域协同发展是必不可少的。

最后,在区域协作的实质研究方面,Geldi [7] (2012)将欧盟、北美自由贸易区、南方共同市场以及东盟自由贸易区成员国和非成员国效益放在一起比较,利用引力模型的固定效应模型和面板协整分析,结果发现欧盟成员国内外部的创造效益相差了大约6倍之多,北美自由贸易区非成员国出口并不集中,然而南方共同市场对成员国贸易所发挥出的效益却有限,而北美自由贸易区几乎无法离开非成员国的进口产品。Nana [8] 等(2012)选择通过国内生产总值的超对数方程进行分析工作,重点放在内生决定的结构变化问题上,结果表示加拿大并不是直接在美实施自由贸易协定的,在这之前,是经历过一个并不短的过渡期的,而在同一时刻,美国在北美自由贸易协定之后的一年出现了结构上的转变,这让先前所提出的规模较小的经济体必然会从较大的经济体中获益的说法变得不再科学,现实中,规模较小的经济体调整起来要比想象中更加繁琐。Mold et al. [9] (2016)测估拟议的COMESA-SADC-EAC三方自由贸易区(TFTA)对26个非洲国家的经济影响,发现自贸区与周边区域经济发展显著正相关。

1.2. 国内研究现状

首先,国内关于区域经济协同发展的实证研究主要围绕社会、经济、生态等子系统的协同(或协调) (徐盈之、吴海明,2010;范柏乃等,2013) [10] [11] 等相关概念展开,但对于区域经济之间及系统内协同发展的针对性研究较少。少数学者采用拓展DEA模型、哈肯模型对我国区域经济协同发展水平进行了量化实证研究。李琳、吴珊 [12] (2014)运用扩展的DEA模型对我国19世纪初10年内的区域经济协同发展水平进行了研究,得出“在我国,区域经济协同发展水平总体处于中级水平,东、中、西部协同发展水平差异明显,在此十年间东部与中部之间的差异呈扩大之势,而东部与西部协同发展水平呈缩小趋势”的结论。

其次,国内对于自贸试验区协同发展的研究相对于国外起步较晚,国内学者也从不同视角对自贸试验区协同发展进行深入研究。主要集中在自贸区的发展模式、区域经济协调发展以及自贸区产生的经济效应的研究方面。首先,在自贸区经济协调发展方面,邓慧慧 [13] (2009)认为通过合理的分工与相互协作、贸易自由化和要素的合理分派可以达到区域内产业间相互依存、系统内形成良性循环和各个产业共同进步。白俊红、蒋伏心 [14] (2015)认为自贸区域经济协调发展是各主体商定共同发展为目标,在兼顾各自利益的情况下,以自己的基础为依据进行合理分工,使地区间经济联系越来越密切,地区间差异逐步缩小,最终实现区域经济一体化的过程。从发展模式上看,重点展示在围绕自贸试验区建设种类和区域布局的研究方面,李志鹏 [15] (2013)觉得自贸区建设需要从本国经济水平、产业条件、合作对象等方面存在的区别出发,有针对性的选择差异化的发展模式。扶涛和王方方 [16] (2015)的研究围绕自贸区释放出的三元拓展效应展开。贸区经济效应的研究方面,如国内学者岳文和陈飞翔 [17] (2014)认为自贸区建设是我国经济转型的重大战略性选择,也是我国重构对外开放格局的重要方法。胡吉祥和姜恺妮 [18] (2014)觉得上海自贸区的成立和资本市场间是相互促进的。田毕飞与李伟 [19] (2015)创造了自贸区建设需求机构,探讨了在内陆打造自贸区是否可行,最终发现内陆地区是应该拥有自贸区的。谭娜 [20] 等(2015)通过反事实分析法,预测了上海自贸区的存在对上海经济所产生的积极效益。王利辉和刘志红 [21] (2017)同样选则了从反事实入手,实证检验了政策效应评估法和合成控制法,实证结果表明上海自贸区对地区经济的影响效应呈正方向变动。刘秉镰 [22] 等人(2018)通过实证研究证明了,上海、天津、福建和广东四地的经济运行都从各自的自贸区中获益,同时他们当中的每个自贸区在经济上起到的作用都是存在差异的。

最后,国内对于长江上游协同发展的研究也有所涉猎。刘世庆、林凌 [23] 等人(2014)认为同处长江上游地区的川滇黔三省八市州,应该使得政区与流域经济协同发展,则需要进行跨行政区合作,田美玲 [24] (2019)以长江经济带的城市为研究对象,综合运用主成分分析法、熵权法和网络分析法,研究该区域内旅游城市协同发展的模式,研究结果说明城市旅游的发展类型按其协同度可划分为4种,由高到低依次分为协同型、整合型、肇基型和散漫型。长江经济带城市旅游协同发展程度由低到高是大势所趋。

在对以上这些文献进行整合后,不难得知围绕自贸试验区所开展的研究,国内外都收获了丰富的成果,大部分学者将研究的重心放在了自贸区协同的条件要素以及内容等方面,不过仍有很小一部分的学者在研究时将自贸区和长江上游地区联系了起来。在得到这些结论后,本文将川、渝自贸区与长江上游地区视作主体,主要测评当前自贸区与区域经济协同发展的实际情况,进而给予一些政策等方面的建议。

2. 自贸区与长江上游地区协同发展现状

长江经济带建设是我国区域经济发展的顶层设计,其进展远超预期,已从起步阶段转型区域经济一体化阶段,区域协同发展进一步深入人心。川渝自贸区的建立极大的推动了长江上游地区高质量发展,近年来,川渝自贸区与长江上游地区在政策、制度、执行和效果评价等方面保持高度协调。目前,长江上游地区自贸试验区已增长到三个,涵盖四川、重庆、云南三个省份,使得自贸试验区由单一试点转变为多点试验,创新制度与区域发展定位变得更为多样化,地方特色与区域经济发展更为契合。自贸试验区在“试验”过程中,同长江上游地区的战略有很大互动空间,可为长江上游地区的发展提供范式。两者的战略互动机制可见图1:

资料来源:根据相关资料整理。

资料来源:根据相关资料整理。

Figure 1. Strategic interaction mechanism

图1. 战略互动机制

首先,从政策协同方面来看,以四川自贸试验区为例,在金融市场方面,已经实施了许多促进企业更便利的政策,例如,减少公司注册资本,放松对外汇的管理,公开融资租赁等等;在服务业方面,政府通过“一揽子计划和综合服务”的措施带领各企业、各部门的服务优化升级,尽量改善社会服务系统,促进了长江上游服务业的持续发展。与此同时,自由贸易区不仅能对周边资源产生“虹吸效应”,还能通过优化长江上游地区的经济环境产生“空间溢出效应”,促进整个长江上游地区的协同发展。近年来,长江上游地区四省市外商投资企业数持续增加,自贸试验区带动政策优化作用功不可没,长江上游地区自贸区优化营商政策如表1所示:

Table 1. Sorting out the policies for optimizing the business environment of the free trade zone in the upper reaches of the Yangtze River in 2019

表1. 2019年长江上游地区自贸区优化营商环境政策梳理

资料来源:根据相关资料整理。

其次,从制度协同方面来看,自贸试验区承担着制度创新的重任,是政府全力打造的升级版中国经济战略安排。政府之所以做出巨大努力,是为了全面深化改革、扩大开放以及探索新路径、收集新经验,促进长江上游地区的快速发展。以市场、制度、技术为导向的自由贸易区,促进主要创新主体的发展,通过“产品、企业、产业、技术、平台”集聚发挥支撑作用。另外,为了加强服务链、创新链、产业链、商业链的“四链整合”,自贸区作为各种要素的交汇点,也具备了各种原始条件。自贸试验区重要制度创新可见表2:

Table 2. Important institutional innovations in the pilot free trade zone

表2. 自贸试验区重要制度创新

资料来源:根据相关资料整理。

从深化改革的角度来看,自贸区从开始设立的时候就以制度创新为核心,在此过程中探索并试验了许多根本性的改革措施,成为长江上游地区深化改革的参考范式;在服务国家战略方面,自贸区对于服务川渝地区协同发展、长江上游区域一体化发展方面都取得了显著成效;在产业集聚方面,自贸区利用开放政策探索了一系列措施集聚各类要素,取得了很好的成果;自贸区在稳定外贸基本盘方面发挥了很重要的作用。但是,制度创新边际效用递减,且呈现同质化、碎片化特征;部分创新经验在复制推广过程中难以落地。预计未来自贸区还将加大区域协同发展力度,推动自贸区带动引领长江上游地区新发展模式和新动能的形成。

自贸试验区是长江上游地区沿线对外开放平台,也是国内外投资的重要地区。2019年重庆、四川、云南自贸试验区实际利用外商投资额占长江上游地区总量的16.7%,四川位居第一位。自贸试验区的成功试验,带动长江上游地区沿线投资规模不断增长,且增速较快。仅2019年,长江上游地区四省市实际利用外商投资额高达335.549亿美元,同比增长3.2%,如四川省2019年实际利用外资124.8亿元,同比增长13.1%,累计办结外资项目12,984个,新设外资项目676个,吸引合同外资185.1亿美元。重庆、四川、云南自贸试验区成立之后,长江上游地区四省市外商投资企业进出口总额增速明显,2017至2020年虽然增长率不高,但较2014~2016的增长率也有明显提高,外商投资企业进出口总额增速明显及其增长率如图2所示:

资料来源:根据相关资料整理。

资料来源:根据相关资料整理。

Figure 2. Total import and export volume and growth rate of foreign-invested enterprises in four provinces and cities in the upper reaches of the Yangtze River from 2011 to 2020

图2. 长江上游地区四省市2011~2020外商投资企业进出口总额及增长率

3. 区域协同发展理论基础与指标体系构建

区域协同发展的理论基础主要依托系统论和协同论等,按照为此,为课题研究提供了理论依据,在此基础上提出相应的指标体系,准确测度区域协同的效果。

3.1. 协同发展理论

3.1.1. 系统论与协同论

关于区域协同发展研究,主要依据系统论和协同论为主要理论基础。其中,系统论将某一区域内所有要素与要素之间的关系看作一个有机系统,研究要素之间及整个系统动态变化,而协同理论所分析的则是远离平衡态系统,怎样通过自身具备的协同能力,让内部子系统可以主动变回有序结构,研究基于四个理论展开,分别是系统论、信息论、控制论和突变论,不仅联系了耗散理论和一般系统论,还通过统计学和动力学手段建立多维相空间理论,同时还创造出可适用于各种领域的数学方案,按照各系统从有序向无序转变额运行规律,并基于三大原理,即协同效应、自组织原理、伺服原理,与系统论的手段想联系,选取数学策略为它的功能进行定量解读,并试图创造出能够广泛适用的数学模型,进而发现系统运行的特点与规律,并利用这些规律和特点去协调各要素关系、调整系统结构以使系统向更好的方向发展。

3.1.2. 耦合及耦合协调度

耦合是一种物理学中的说法,其含义为两个及以上的体系间相互作用,而相互之间产生关联的一种现象。而系统耦合的含义为两个及以上有彼此间关联的系统相互作用产生的新系统,各个系统间的关系可归结到系统内部序参量之间的联系。如今,耦合的概念已广泛应用于社会科学等其他领域中。系统间相互作用力的大小通过系统耦合度衡量,对外表达系统间各序参量拥有的内部关联。耦合度让系统内各变量间的关联变得更加显眼,系统的这一数值越高,说明系统各序参量配合起来有序性更高,个序参量之间关联也就更深,多个子系统建立起的复合系统内聚性越强,由因素变动产生的作用力传递起来更高效。不过若是多个低层次系统发展水平不足,也会产生耦合度高的“伪耦合”。所以仅仅通过耦合度,所得到的并不是系统的真实协同发展状况。

在耦合的基础上,耦合协调的程度进一步衡量系统的运行状态。耦合协调度揭示多个低层次系统外在的发展水平,弥补耦合度无法真实反映系统情况的缺陷。协调度的大小表现的是耦合层次的高低,以及系统发展协调的强弱。系统耦合协调度越高,则表示其耦合水平越高,发展在总体上也较为领先。尽管耦合度与耦合协调度均可反映出各系统、各序参量间的运动关系,单在本质上是不同的。前者仅仅可以对系统、序参量间的作用力水平高低进行衡量,却不能将它们之间的运行状态好坏表现出来;但后者能够体现出多系统间彼此的相互影响,并衡量出发展水平耦合的高低,判断其良性与否。所以,后者反映出来的系统运行信息更加全面,更能阐释系统协调程度。

因此,本文将川渝自贸区与长江上游地区看成一个总的系统,川渝自贸区与长江上游地区是系统中的两个部分,两者通过要素间的相互作用、彼此影响、紧密配合,最终实现互利共生、和谐互促。这一过程可视为两个系统之间的耦合协调,两者相辅相成、相互促进,最终推动两区域实现可持续发展,构成了川渝金融创新可持续发展循环机制。

3.2. 协同发展评价指标体系的构建

3.2.1. 评价指标体系构建的原则

1) 科学性原则

科学性原则要求在选取评价指标的过程中,既要保证指标真实可靠,又要保证指标间有科学理论的支撑。要选择真正能衡量长江上游地区国民经济协同发展的指标,尽量构建一个真实可靠、客观公正的评价指标体系;此外,搜集的指标数据要保证统计口径的一致,涵盖范围一致,从而实现时间和空间上的可比性。

2) 代表性原则

反映长江上游地区经济系统协同发展的指标数不胜数,如果将所有反映川渝区域金融创新协同发展的指标都纳入进来,那么将增大数据收集的难度,后续研究也将变得冗长复杂。故在选取指标时要有代表性、能充分反映协同发展水平。

3) 可操作性原则

在满足以上条件的同时,要充分考虑指标数据、资料能否有效地获取,是否有足够的获取渠道,保证指标满足可操作性的条件,进而开展研究工作。

3.2.2. 评价指标的选取

为评价川渝自贸区与长江上游地区经济协同发展的情况,本文采用了文献分析法和主成分分析法对川渝自贸区与长江上游地区协同发展的状况进行分析,且本文的着手点是各省份在国民经济系统的协同与自贸区与各地区之间的政策协同,参考已有研究选取了9个指标来衡量该区域的国民经济发展状况,再用其研究经济系统的协同发展情况,对3个衡量各经济系统之间联系的指标进行统计分析,上述指标分别如下表3:

Table 3. Evaluation index system of coordinated development of regional national economy

表3. 区域国民经济协同发展评价指标体系

资料来源:根据相关文献整理。

上述1~9号指标为主成分分析的评价指标,10~12为各经济系统联系强度分析的指标。其中人均生产总值可以表示该地区经济发展总体状况,从业人员年末数、社会消费品零售总额、固定资产投资额、总出口额、地方财政总收入可反映该地区人民总体生活水平,居民的储蓄存款余额、人均可支配收入等指标可反映该地区人民的经济收入,综上几个指标可代表该地区国民经济发展水平。其余3个指标可反映各个地区之间的联系强度,对这些指标的解释如下:

1) 比较劳动生产率(Comparative Labor Productivity, CLP)

所谓地区比较劳动生产率,其含义为某一区域产值的比重与同一区域劳动力比重间的比值,常见的功能是权衡差别产业间的劳动生产率,然而考虑到本文的需求是分析4省市间的协同发展度,仅需细化到每一省份即可,所以在此指标的基础上做出了一些改动,所得到的新公式是:

GDPi指的是i地区生产总值,Labori则是指该地的就业总人数,GDP与Labor指代的是全部地区生产总值和就业人数相加的值。最终所计算得到的CLP值高,说明该地城镇居民就业人员生产率也就高一些,区域比较优势也相对更明显。

2) 省际(国内)贸易依存度(Domestic Trade Dependence, DTD)

按照当前所使用的国民经济核算体系相关指标的统计口径,GDP内各种服务和商品的净出口,涵盖区域间和国内外服务、货物的流入及流出,可以获得的省际贸易依赖度公式是这样的:

公式内的N是指货物、服务的净出口,Br是指省际贸易Bi则是指国际贸易差值。本文的需求是测定地区间的合作程度,所以要对所得数值取绝对值,数值的高低与区域合作程度是同向动关系。

3) 区域经济联系强度(Regional Econormic Relation Intensity, RERI)

这一指标的功能是展现中心城市对周围地区的辐射能力,以及相对而言,后者对前者辐射能力的接受度,可以权衡区域经济是不是联系紧密。其公式为:

RERIij代表的是i,j两地间的经济联系水平;Pi,Pj,代表的是i, j地区的人口数量;Gi,Gj代表的则是i,j两地的生产总值;D则是指这i,j地区省会城市间的最短距离。这一指标数值越高,说明两地间经济联系紧密程度越高。

4. 耦合协调度评价模型构建

在对模型的选取上,为避免赋权方法影响数据的客观性与指标权重,研究选取熵权法对指标进行赋权;对协同度的测算有协同度模型与耦合协调度模型两种方法,协同度模型主要评价复合系统协同的一致性和同步程度,耦合协调度模型主要对系统之间相互作用的强度以及评价系统之间协同发展的阶段,故本文选取耦合协调度模型来测算长江上游四省之间的协同发展程度。

4.1. 熵权法

熵权法通过判定指标变异程度的大小确定指标权重。指标的变异程度越小,所反映的信息量越少,信息效用价值越小,相应的指标权重越小。具体步骤如下:

第一步,计算单个样本所占比重,可将其看作熵计算中用到的概率。

(1)

第二步,计算单个指标熵值。

(2)

第三步,计算熵值的信息效用值。

(3)

第四步,求指标j的权重。

(4)

式中,

表示研究对象i的第j个指标的标准化值(

),n和m分别表示研究对象个数和指标个数。

4.2. 耦合协调度模型

假设

和

分别表示各系统的综合发展水平,那么多个系统相互作用的耦合度函数模型为:

依据“耦合度函数”,可以设计经济圈的耦合度模型,将一类城市与二类城市看作两个系统,耦合度计算公式如下所示:

上式中,C的取值范围为

,C的值越大,越接近于1,表明川、渝自贸区于长江上游地区两者间的耦合程度越高;C的值越小,越接近于0,表明两者间的耦合程度越低,无好坏之分。

运用耦合度模型测算的耦合度C仅能反映系统间关联强度的大小,无法经济圈体育产业的协同发展水平,并可能会出现一二类城市体育产业的发展程度都很低,但二者间的耦合度都很高的“伪耦合”情况。因此,为真实一二来城市体育产业间的协调发展状况,引入协调耦合度模型,其具体公式如下所示。

上式中,D为测算的经济圈城市的耦合协调度;C为耦合度;T是经济圈体育产业发展的综合评价指数,可由一类城市体育产业发展水平

与而来城市体育产业发展水平

加权求得;

为待定参数,

一般取0.5,

一般根据一二类城市对整个系统的贡献程度确定。

5. 耦合协调测度及经济系统联系强度分析

5.1. 评价过程

本文所需数据主要来源于2010~2019年,中国统计年鉴,及各省级行政区域统计年鉴;由于西藏地区的数据有较多缺失,故选取了重庆市、四川省、云南省、贵州省的相关数据,1) 首先运用主成分分析法得出各省份每年度的系统得分,再根据系统得分计算出每个省份之间的耦合协调度,计算结果如下表4、表5:

Table 4. Coupling and co-dispatch among provinces

表4. 各省份之间的耦合协调度

资料来源:根据相关测算结果得知。

Table 5. Types of coupling co-scheduling

表5. 耦合协调度类型

资料来源:根据相关文献整理。

2) 各经济系统联系度分析:

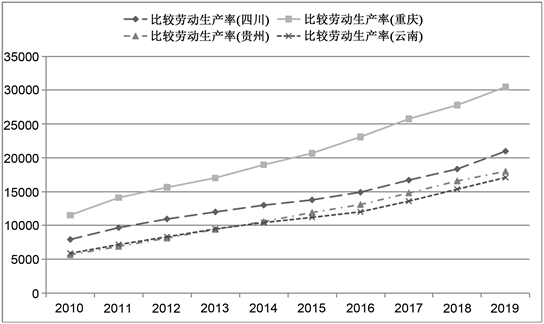

a) 比较劳动生产率

各省份比较劳动生产率如下图3。

资料来源:根据相关测算结果得知。

资料来源:根据相关测算结果得知。

Figure 3. Comparative labor productivity of provinces

图3. 各省份比较劳动生产率

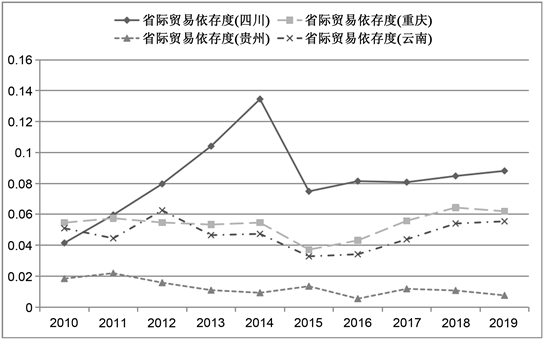

b) 省际贸易依存度

各省份省际贸易依存度如图4。

资料来源:根据相关测算结果得知。

资料来源:根据相关测算结果得知。

Figure 4. Inter-provincial trade dependence of provinces

图4. 各省份省际贸易依存度

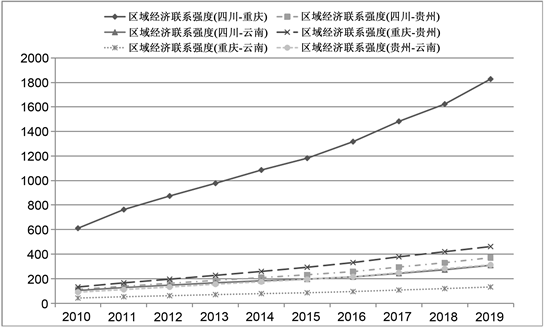

c) 区域经济联系强度

各区域经济联系强度如图5。

资料来源:根据相关测算结果得知。

资料来源:根据相关测算结果得知。

Figure 5. Strength of regional economic links

图5. 各区域经济联系强度

5.2. 测度结果分析

5.2.1. 耦合协调度分析

由上述实证结果可得知,在2010年重庆与贵州、云南之间都属于严重失调,即联系不紧密,各地区之间几乎孤立发展,而此时重庆与四川、云南与贵州、贵州与四川的耦合协调度均大于0.2,即处于一般失调的状态,出现这种结果并不意外,这很大程度上是由于地理位置造成的,在2011~2012年间除了云南与贵州、贵州与四川之间的耦合协调度变化幅度很小以外,其余几个省份之间的耦合协调度均上升至0.4附近,随着时间推移到了2014年,四川与重庆、云南之间的协调耦合度都将近达到0.7,处于中度协调的范围。与此同时重庆与贵州、云南,及云南与贵州之间的耦合协调等级依旧处于勉强协调的范围内,2016年开始每个省市之间的耦合协调度均达到0.7,有的甚至超过0.8,证明此时长江上游地区各经济系统之间开始良性互动,整个系统朝向更加协调有序的方向发展,到了2018年长江上游各地区经济系统之间实现良性共振,达到了高度协调的范畴,整个系统朝向更加有序有效率的方向发展。

对长江上游地区的交通运输网络与对外贸易系统进行了研究,发现交通运输与对外贸易对经济发展都有明显的正向影响。2014~2015年是一个很重要的分水岭,在此期间交通运输系统比以往更加完善,科技进步致使信息更加畅通,人民生活方式有了很大转变,地区之间的联系也较以往更加紧密,加之改革政策一步步落实到位,对区域经济的健康发展奠定了坚实的基础,往后各区域之间都在以往发展的基础上向更高层次的协同进行迭代,但依然有很大进步空间。

5.2.2. 各经济系统联系强度分析

由图2和图4可知,各省份比较劳动生产率与区域经济联系强度均在逐步上升,重庆的比较劳动生产率最高,云南的最低;四川省省际贸易依存度最高,贵州的最低;且在2012~2014年四川省省际贸易依存度快速上升至最高值,2014~2015年重庆与云南、四川的省际贸易依存度均出现下降,2015年之后稳步上升;由图4可知四川–重庆的区域经济联系强度远高于其他地区,显然这很大程度上是由地理位置造成的,重庆与云南的区域经济联系强度最低,这一事实更加证明了建立更加完善的交通运输系统的必要性,以提高各经济系统之间的联系。

6. 研究结论与政策建议

耦合协调度是各经济系统之间协同发展的外在表现形式,各经济系统协同发展是耦合协调的本质。由上述实证结果得出,自2015年起各省份之间开始达到中度协调,此时长江上游地区各经济系统之间良性互动,整个系统向更有效率和健康的方向发展。虽然各地区国民经济耦合协调发展较好,但是各省市之间省际贸易依存度均处于较低水平,区域经济联系强度差别较大,川渝地区联系最为紧密,故应发挥川渝自贸区的引领作用使其辐射整个长江上游地区,其他地区之间处于联系较弱的状态,即其他各省份之间的交通运输系统还存在很大改进空间。根据实证分析得知交通运输系统对于区域经济协同发展至关重要,政策体系的完善与否、信息资源是否共享、是否拥有较为健全的区域发展保障机制、区域发展市场化的程度也是政府面临的又一重大课题,基于此,本文提出如下政策建议:

1) 加快完善各区域的交通运输系统,降低运输成本,提高运营效率,建立长江上游四省协同发展信息共享平台,定期发布相关信息,为各地区之间的联系提供坚实的硬件与软件保障;2) 以地区间协同发展的统一目标为指导,构建宏微观相统一的政策体系,建立健全区域协同发展体制、提高各地方政府行政体系的效率以及加快区域协同发展的平台建设。依托川渝自贸区优良营商环境,加快促进长江上游地区联动的多层次、多样化资本市场的发展;3) 促进城乡区域间要素自由流动、推动各地区市场化的建设、完善地区间协同发展的交易平台和制度,构建区域发展信息共享平台和监督机构,提高区域协作效率;4) 建立健全区域协同发展体制。川、云、贵三省和重庆市政府,联合设立长江上游地区专业性协同发展领导小组,共同编制川渝自贸区与长江上游地区协同发展总体规划,优化区域经济空间布局,积极推动跨区域新型基础设施建设,为长江上游地区与川渝自贸区高质量协同发展,提供体制保障;5) 建立协同发展平台。提高整体创新能力是推动川渝自贸区与长江上游地区高质量协同发展的关键。川渝自贸区、成都天府新区、重庆两江新区以及贵州贵安新区等,是驱动长江上游地区高质量协同发展的重要平台。因此,需要加强川渝自贸区与长江上游地区不同区域深度融合,共建共享协同发展平台。

基金项目

国家社会科学基金项目,川渝自贸区与长江上游地区协同发展研究(19BGL266);四川省社科规划重大项目,成渝地区双城经济圈:打造高效协同发展样板及协调发展指标研究(SC20ZDCY009)。