1. 引言

近年来,新冠肺炎疫情对人们的身心健康产生了严重的影响。2020年初调查显示,儿童青少年群体已经成为了抑郁症、焦虑症的高发人群。主观幸福感(subjective well-being, SWB)是人们对自身生活质量的认知评价和情感体验(Diener, 1984),它是精神卫生的核心与本质特征,能够显著预测青少年焦虑、抑郁和自杀等行为(曾子豪等,2022)。它作为个体自身的情绪体验,总是受到所处情境的影响。生态系统理论表明,家庭是影响青少年发展的最近端和最直接的环境系统(Bronfenbrenner & Morris, 1998)。一方面,青少年期是人类生长发育的关键期,由于生理心理发育还不成熟,情绪不稳定且易受外界环境影响。另一方面,青少年正处于“半成熟”的个体,还不能完全脱离家庭走向独立。当个体在家庭微系统中遭遇某些风险因素,都会使其产生情绪困扰,降低个体在家庭中的主观幸福感。尤其在疫情背景下,青少年作为压力的易感人群,极有可能会放大家庭系统的风险。其中,与城镇青少年相比,尤其值得关注的是风险相对“典型”的乡村青少年,他们更多面临着父母文化程度低、经济收入不足、亲子沟通能力有限等各类家庭风险。然而,累积风险模型认为,影响个体发展结果的并不是特定的单一风险因素,也不是风险的严重程度或风险暴露的持续时间,而是他们所面临的风险数量(李董平,2012)。各因素彼此之间相互作用、相互叠加,共同影响个体的主观幸福感。因此,构建多重家庭风险的综合指标能更客观地反映其对乡村青少年发展的影响。在多重风险建模方法方面,累积风险模型(Cumulative Risk,简称CR)是迄今为止被研究者最广泛使用的方法,该模型由Rutter提出,认为不良反应是由超过风险阈值的多个风险因素导致,其考察风险的数量,而不是风险暴露的强度或模式(Rutter, 1983)。在模型中,每个风险因子根据人为的划分标准被二分编码,其中无风险 = 0,有风险 = 1。最后将所有风险因素的分数相加之和为累积风险指数。该模型有着方便理解、提供稳健的参数估计、筛选出真正的高风险以及提供明确的干预等优势。因此,本研究将通过家庭累积风险模型,用实证研究的方法考察乡村青少年家庭累积风险与主观幸福感的关系及作用机制,为新时代下进一步提高乡村家庭幸福感提供科学依据。

1.1. 家庭累积风险与主观幸福感的关系

家庭累积风险指多种来自家庭风险的累积,如家庭结构风险(如离异家庭)、家庭资源不足风险(如家庭社会经济地位低下)和家庭氛围风险(如家庭成员亲密感较低)。近年来,很多研究者开始强调关注家庭多种因素的累积效应,而不是仅限于考察特定因素的单独作用。已有很多研究者证实高累积风险不仅会导致个体身心疾病(熊俊梅等,2020;Doan et al., 2012),还会导致青少年出现各种内外化问题行为,如焦虑抑郁、厌学辍学、网络成瘾等(李董平等,2016)。国外研究者对累积风险的研究起步较早,有研究发现累积生态风险显著负向预测主观幸福感,而在个体面临的累积生态风险中,家庭关系风险对主观幸福感的预测作用最大(袁柯曼等,2021;李董平,2012;Atkinson et al., 2014),但就目前来看,有关家庭累积风险与青少年主观幸福感之间关系未明确。Gerard等人探究青少年面临的家庭累积风险对T1、T2时间问题行为和抑郁的影响,结果发现累积风险越高的个体,不仅当前抑郁水平越高,随着时间的推移,未来的抑郁问题也会增加(Gerard & Buehler, 2004)。吴慧玲考察家庭累积风险与心理健康的关系,发现家庭累积风险负向预测生活满意度,正向预测焦虑、抑郁(吴慧玲,2020)。综上所述,我们可以推断家庭累积风险会负向降低乡村青少年的主观幸福感,故本研究提出假设1:乡村青少年家庭累积风险与主观幸福感存在显著负相关关系。

1.2. 基本心理需要在家庭累积风险与主观幸福感之间的中介作用

尽管家庭累积风险可能导致青少年主观幸福感降低,但家庭累积风险与主观幸福感之间的联系在很大程度上可能是间接的。基本心理需要理论(Basic Psychology Need Theory, BPNT),是自我决定理论的核心概念与重要分支。该理论认为,自主、关系、胜任感是个体心理的三个基本需求,任何一种需要不仅会影响还会促进个体成长、内化和幸福感。自我决定理论中的需要满足与受挫模型明确了两种主要的促进和破坏有机体的途径(Vansteenkiste & Ryan, 2013):需求满足的环境–需求满足体验–获得成长和幸福;需求未被满足的环境–需求挫折体验–导致故障和疾病。换句话说,基本心理需求的满足,是与周围环境紧密相连的。个体生存的不同环境领域难免会存在风险因素,这将直接阻碍心理需要的满足。而长期生活在受挫的环境中,个体主观幸福感难免会受影响。若个体基本心理需求得到满足,那么个体的发展就会沿着一条积极的道路融合发展,体会到积极生活的快乐(Frederick & Loewenstein, 1999)。相反,相关研究表明当面临较严重的风险事件或同时面临较多风险因素时,青少年的基本心理需要难以得到满足(夏扉,叶宝娟,2014;Corrales et al., 2016)。又如,累积的生态风险显著降低基本心理需要满足程度,致使青少年网络成瘾行为(李董平等,2016),也可能通过降低个体基本心理需要满足,进而降低个体未来取向,最终增加青少年危险行为(刘宇潇,2020)。因此,基本心理需要满足与受挫模型及文献梳理,我们可以推测家庭累积风险会阻碍基本心理需要的满足,从而降低个体主观幸福感,也就是说,基本心理需求可以作为中介变量存在于家庭累积风险和主观幸福感之间。故提出本研究的假设2:基本心理需要在乡村青少年家庭累积风险与主观幸福感之间起中介作用。

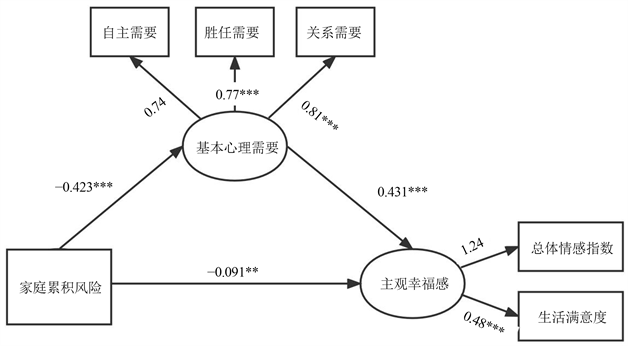

综上所述,本研究拟探讨乡村青少年家庭累积风险与主观幸福感二者之间的关系及基本心理需要的中介作用(假定模型见图1),从而对农村青少年主观幸福感的提升进行理论指导。

2. 研究方法

2.1. 研究被试

采用整群随机抽样,选取内蒙古四所旗县学校户口所在地为农村的学生共发放问卷663份,有效问卷663份,问卷有效率100%。其中,男生278人,女生385人;初一172人,初二113人,高一211人,高二167人:独生子女232人,非独生子女431人;年龄在13~20岁,平均年龄为16.17 ± 3.49岁。

2.2. 研究工具

2.2.1. 家庭累积风险问卷

依照以往的相关研究及风险纳入原则(系统性、典型性、关联性、发展性、独特性、可行性),选择与青少年主观幸福感问题密切相关的6种风险因素构建本研究的累积家庭风险指数。

家庭结构风险:

家庭类型。参考董奇和林崇德(2011)的研究,采用一个项目测量,即“与家里哪些人住在一起(多选题)”。没有与亲生父母共同生活视为有风险,编码为1;其余无风险,编码为0。

亲子分离。使用2个项目(“过去6个月中,父亲/母亲长期外出工作不能团聚”)测量。父母有一方或双方外出务工的被试视为有风险,编码为1;其余无风险,编码为0。

家庭资源风险:

父母文化程度。参考Buehler & Gerard (2013)的研究,使用两个项目分别测量父亲和母亲的受教育程度。采用7点计分,从“从没上过学”到“研究生及以上”分别计1~7分。如果父母双方的受教育程度均低于“高中/中专/职中”则视为有风险,编码为1;其余无风险,编码为0。

家庭经济条件。采用王建平等人(2010)翻译修订的《经济压力问卷》,共4题,5点计分(1表示“从不”,5表示“总是”)。家庭经济困难得分高于或等于第75百分位数视为有风险,编码为1;其余无风险,编码为0。本研究中,该量表的Cronbach’s α系数是0.88。

家庭氛围风险:

家庭亲密度。选取Olson等人(1982)编制,费立鹏等人(1991)翻译修订的《家庭亲密度与适应性量表(FACES II-CV)》中的家庭亲密维度进行测量,共16题,5点计分(1表示“从不”,5表示“总是”)。得分低于或等于第25百分位数视为有风险,编码为1;其余无风险,编码为0。本研究中,该量表的Cronbach’s α系数是0.88。

家庭冲突。采用Moos & Moos (1981)编制,费立鹏等人(1991)翻译修订的《家庭环境量表(FES-CV)》中的家庭矛盾性因子量表,共9题,2点计分(1表示“是”,2表示“否”)。家庭冲突得分低于或等于第25百分位数视为有风险,编码为1;其余无风险,编码为0。本研究中,该量表的Cronbach’s α系数是0.71。

2.2.2. 主观幸福感量表

幸福感指数量表(Index of Well-Being),由Campbell (1976)编制。该量表有两个子部分,一个是总体情感指数量表,包含8个项目;另一个是生活满意度问卷,只包含1个项目。量表的全部题目均采用7级评分,总分是由总体情感指数量表的平均分与生活满意度问卷得分相加。本研究中,该量表的Cronbach’s α系数是0.85。

2.2.3. 基本心理需要满足量表

选用由Deci等人(2001)编制的,国内学者喻承甫等人翻译的基本心理需要量表,来测量被试基本心理需要的满足程度,包括关系(8个项目)、自主(7个项目)和能力需要(6个项目)三个维度,共21个题目,有9道反向记分题,采用五点计分(1表示“完全不符合”,5表示“完全符合”)。鉴于自主、胜任、关系三种需要存在高相关(0.49 ≤ rs ≤ 0.59) (吴才智等,2018),计算所有项目的平均分,分数越高表示心理需求的满足程度越高。此量表己证实适用于国内青少年群体,具有良好的信效度。在本研究中,该量表的Cronbach’s α系数是0.82。

2.3. 数据处理

采用SPSS 22.0、Amos 21.0统计软件进行数据处理。采用单因素法检验共同方法偏差;采用积差相关探讨各变量间的关系;采用偏差校正的非参数百分位Bootstrap法检验中介效应。在正式分析数据之前,采用Harman单因子法之探索性因子分析对收集到的数据实施共同方法偏差检验,结果显示,特征根大于1的因子共有17个,且最大因子的方差解释率为16.92% (小于40%),说明不存在严重的同方法偏差问题。

3. 研究结果

3.1. 乡村青少年家庭累积风险的基本情况

根据风险因子的编码标准,进一步统计乡村青少年暴露各类家庭风险的比例以及分别报漏0-6种家庭风险的百分比。由表1可知,乡村青少年暴露父母受教育程度风险、家庭冲突风险及家庭经济压力风险的比例较高,分别是33.1%,18.9%,13.4%。进一步考察乡村青少年的家庭累积风险指数发现:52.1%的乡村青少年同时暴露1~2种家庭风险,20.3%的乡村青少年同时暴露3种家庭风险,19.4%的乡村青少年同时暴露了4种及以上的家庭风险,证明了乡村青少年的家庭累积风险指数非常高。

Table 1. Family cumulative risk of rural adolescents (N = 663)

Table 1. Family cumulative risk of rural adolescents (N = 663)

表1. 乡村青少年家庭累积风险情况(N = 663)

3.2. 各主变量在人口学变量上的差异分析

将乡村青少年家庭累积风险、基本心理需要和主观幸福感作为检测变量,性别、学阶段(初中/高中)和是否独生子女作为分组变量,进行独立样本t检验分析。结果发现,乡村青少年的基本心理需要在学阶段变量上存在显著差异,初中学生的基本心理需要得分显著高于高中学生。乡村青少年主观幸福感得分在学阶段及是否独生子女人口学变量上存在显著差异,初中学生的主观幸福感显著高于高中学生;非独生子女的主观幸福感显著高于独生子女。如表2所示。

Table 2. Differential analysis on demographic variables of the cumulative family risk, basic psychological needs and subjective well-being scores among rural adolescents (N = 663)

表2. 乡村青少年家庭累积风险、基本心理需要和主观幸福感得分在人口学变量上的差异分析(N = 663)

注:*p < 0.05,**p < 0.01。

3.3. 描述性统计及相关分析

对家庭累积风险、基本心理需要及主观幸福感这三个变量的总分及基本心理需要与主观幸福感的各维度之间进行描述统计和皮尔逊积差相关分析。结果表明:家庭累积风险与主观幸福感呈显著负相关(r = −0.32, p < 0.01);家庭累积风险与基本心理需要呈显著负相关(r = −0.38, p < 0.01);基本心理需要与主观幸福感呈显著正相关(r = 0.49, p < 0.01)。其他各维度相关见表3。因此本研究结果支持了假设1。

Table 3. Description statistics and related analysis among the major variables (N = 663)

表3. 各主变量间的描述统计和相关分析(N = 663)

注:**p < 0.01。

3.4. 基本心理需要的中介效应检验

根据本研究的理论假设,运用Amos22.0建构研究模型,如图2所示。本研究中模型各拟合指数良好(c2/df = 1.30, GFI = 0.99, CFI = 0.99, NFI = 0.99, IFI = 0.99, RMSEA = 0.02)。采用偏差校正的非参数百分位Bootstrap方法检验中介效应。研究共重复抽样2000次。结果表明乡村青少年家庭累积风险对主观幸福感的直接预测作用显著(β家庭累积风险→主观幸福感 = −0.091, p < 0.01),其95%的置信区间是[−0.02, −0.09];家庭累积风险对基本心理需要的预测作用显著(β家庭累积风险→基本心理需要 = −0.423, p < 0.001),其95%的置信区间是[−0.09, −0.13];基本心理需要对主观幸福感的预测作用显著(β基本心理需要→主观幸福感 = 0.431, p < 0.001),其95%的置信区间是[0.82, 1.22];家庭累积风险通过基本心理需要对主观幸福感的间接效应大小是−0.18,其95%的置信区间是[−0.24, −0.13],置信区间不含0,说明基本心理需要在乡村青少年家庭累积风险与主观幸福感之间起中介作用,因此本研究结果支持了假设2。

Figure 2. Mediation variable model diagram between basic psychological needs as family cumulative risk and subjective well-being in rural adolescents (standardization)

图2. 基本心理需要作为乡村青少年家庭累积风险与主观幸福感间的中介变量模型图(标准化)

4. 讨论

本研究结果显示乡村青少年的家庭累积风险暴露比率与风险指数较高,说明在乡村学生群体中普遍存在威胁其健康成长的家庭风险因素,这也是在提醒广大心理工作者不仅要关注乡村青少年所面临的的家庭风险的性质,还要考虑同时面临的家庭风险数量(Buehler & Gerard, 2013),综合评估多种家庭风险因素对乡村青少年身心发展的影响。研究发现初中阶段的乡村学生基本心理需要满足程度、主观幸福感水平较高中学生而言更高,且二者差异具有统计学意义,这与前人研究结果一致。以往研究证明,青春期随着年龄的增长,主观幸福感呈递减趋势(周春丽,2020)。这可能由于青少年自我意识与逻辑思维的不断增强,相比于初中阶段,高中生会有更多的自主、胜任及关系需要,再加上要承受升学压力,幸福感体验就会降低。研究还发现非独生子女的主观幸福感较独生子女的主观幸福感水平跟高,且二者差异具有统计学意义,这与前人研究结果稍有差别(唐怡,2019;于倩,2020)。这可能是由于乡村大部分父母要外出务工,导致青少年在成长的过程中缺少关爱和支持,较独生子女而言,从小有弟兄姊妹陪伴的个体会更加有安全感和幸福感。与以往研究不同的是,本研究并没有发现家庭累积风险在性别、学阶段及是否独生子女人口统计学上有显著差异,这也进一步验证了乡村青少年家庭累积风险存在的普遍性。

本研究在以往研究以及家庭累积风险框架的基础上,选取对主观幸福感影响较大的家庭风险因素,通过累积计算后的结果显示,家庭累积风险可以对乡村青少年的主观幸福感进行显著的负向预测,这与已有研究是一致(马文燕等,2022;王晗宁,王晴,2022;袁言云等,2022)。与脱贫攻坚战的全面胜利相伴而生,中国的农村已经发生了巨大的变化。青少年时期是人类生长发育的关键时期,肩负着振兴和发展农村的重大使命。作为身心发展最近端的环境——家庭,其本身还存在着父母受教育程度不高、家庭结构不完整、亲子分离、亲子冲突等诸多不利于青少年身心发展的风险因素。经历多重家庭风险因素的乡村青少年,还更多会经历来自于父母的体罚、言语攻击和胁迫等严厉的教养方式(Masarik & Conger, 2017),继而会导致青少年较低的主观幸福感。

中介分析发现,基本心理需要在乡村青少年家庭累积风险与主观幸福感之间有显著的中介效应,中介效应占总效应的67%,说明家庭累积风险因素不仅可以直接作用于主观幸福感,还可以通过基本心理需要的作用间接作用于主观幸福感。这一研究结论符合自我决定理论中的基本心理需要受挫模型所阐述的含义,基本心理需要满足与受挫是两个相互独立的维度,个体先天的遗传因素和后天的成长环境共同对哪种途径占主导地位产生影响(Johnson, 2012)。如乡村家庭的父母会付出更多的时间和精力维持生计,这会使他们缺少对子女的关注和情感需要,致使他们经常会处于不安的状态,进而降低主观幸福感。研究结果使我们可以把注意力集中在乡村青少年基本心理需要的满足,为探讨乡村青少年家庭累积对主观幸福感的影响,及如何促进乡村学生家庭幸福感提供了又一新视角,能够为已有的理论研究提供新的证据支持。具体而言,可以通过改善乡村青少年的家庭经济水平,提供客观的物质资源来保障生产生活,提供科学的家庭教育干预指导促进乡村家庭幸福感。同时,还可以通过学习获得自身的升华、来自学校、同伴等家庭外部支持的力量来提升他们自主、胜任、关系这几类基本心理需要的满足,从而提升主观幸福感(雷泽宇等,2021)。

本研究也存在一些不足之处,需要在后续的研究中不断完善。首先,本研究数据收集方法均采用自我报告法,可能会受到社会赞许性的影响。未来研究可增加从父母、教师和同伴的角度收集数据,提高研究的信效度。其次,本研究的研究方法属于横断式的研究设计,这使得研究结果不能以因果推论,未来可以采用追踪研究进一步考察家庭累积风险对乡村青少年主观幸福感的影响。

基金项目

2023年度高校科研项目人文社科项目NJSY23069内蒙古师范大学牡丹乡村青少年家庭累积风险、基本心理需要与主观幸福感的关系研究。

NOTES

*通讯作者。