1. 引言

2020年新型冠状病毒肺炎疫情爆发,极大地冲击了我国社会经济的各个方面,造成大批劳动者面临失业困境。根据《2020年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》的数据显示,2020年度城镇登记失业人数猛增至1160万人1,2020年第一季度的城镇调查失业率高达6%1。新冠肺炎疫情对就业和劳动力市场带来严重冲击。面对疫情对我国就业状况带来的冲击,2020年政府工作报告中提出“优先稳就业保民生”“就业优先政策要全面强化”“着力稳企业保就业”等。并且在2022年政府工作报告中要求继续做好“六稳”“六保”工作,重中之重依然是排行首位的“就业”工作。

失业保险制度是针对适龄劳动人口中有劳动能力并有就业愿望的社会成员,由于非本人原因失去工作,无法获得维持生活所必须的工资收入,是由国家和社会依法保证其基本生活需要的一种社会保障制度。我国失业保险制度自20世纪80年代建立起,制度目标定位从“救济”向“就业”转变着,不仅能够保障失业人员基本生活,更发挥着促进再就业、预防失业的重要功能。为应对受疫情影响而导致的失业问题,我国颁布了许多临时性政策,就失业保险制度采取了多项措施积极推动失业者实现再就业。但失业保险也一直存在着功能异化问题,那么我国失业保险就业效应究竟如何?是促进就业还是抑制就业?失业保险在不断深化发展过程中所采取的促就业措施又是在多大程度上缓解了失业问题?本研究试图通过定量的方法回答以上问题。

2. 文献综述

自我国建立失业保险制度以来,国内学者对失业保险就业效应的研究较多,主要可以概括为两条线索。第一条线索对准失业保险功能的研究,探讨失业保险的促就业功能的作用。吕学静(2010)认为我国现行的失业保险制度,当前发挥的最主要功能是保基本功能,促进就业的功能相当弱,没有预防失业的功能 [1] 。程惠霞(2018)通过因子分析法发现,我国失业保险制度促进就业功能总体在加强,但“覆盖面与受益面狭窄”“失业保险基金使用不足”“职业介绍工作不到位”等因素则严重制约着失业保险制度的就业促进功能 [2] 。李珍等人(2020)认为我国失业保险就业促进功能未能有效发挥 [3] 。第二条线索聚焦于失业保险基金对就业的影响。乔雪、陈济东(2011)的研究证明了失业保险基金给付水平和给付期限对劳动者的就业积极性有一定的限制作用 [4] 。杜亚倩、林毓铭(2017)发现城镇登记失业率与失业保险基金支出存在长期稳定的正相关性 [5] 。梁斌、冀慧(2020)利用2017年“中国家庭金融调查”与“中国时间利用调查”数据考察了失业保险金对失业者求职努力的影响,展示中国失业保险政策在促进再就业方面的显著效果 [6] 。田大洲(2020)认为失业保险作为“反失业”的社保险种和就业政策的重要组成部分,在稳企业、稳岗位、稳就业中发挥了重要作用 [7] 。

学者们从多方面进行了理论与实证的探讨,这些研究增加了我们对失业保险就业效应的理解与认识。但可以发现,关于失业保险促就业功能的研究,大多基于某一段时间或某一年份的样本情况,而没有从更长时段关注到我国失业保险发展演变不同阶段的就业效应变化。关于失业保险基金对就业影响的研究,主要聚焦于单一变量的作用,而没有考虑到失业保险覆盖率、受益率等因素的影响。并且,目前的研究较少关注到疫情对于我国就业市场的影响以及疫情期间的失业保险各项措施的就业效应。针对以上研究关注的不足,本文通过因子分析法对我国失业保险就业效应作综合评价,以期从定量结果分析疫情期间的各项促就业措施的实施效果。

3. 我国失业保险功能异化问题

从我国失业保险建立起至今,目标定位从“救济”向“就业”转变,采取了多项措施积极推动失业者实现再就业和稳就业。但我国失业保险自建立起一直以生活保障功能为主,就业保障功能处于次要地位且仅限于力度不大的促进再就业。失业保险基金结余过高和失业金领取率偏低的问题多年来一直引人关注(刘军强,2022) [8] 。在失业保险发展过程中,出现了功能异化的问题,其低瞄准率、低待遇水平、低基金使用效率问题都在影响着失业保险的就业效应。

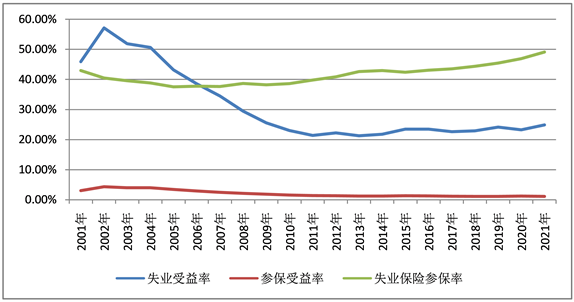

数据来源:根据2001~2021《中国劳动统计年鉴》中的数据整理而得。

数据来源:根据2001~2021《中国劳动统计年鉴》中的数据整理而得。

Figure 1. Unemployment benefit rate, insured benefit rate and insured rate

图1. 失业保险失业受益率、参保受益率、参保率情况

3.1. 失业保险覆盖范围窄、瞄准率低

根据2021年人力资源和社会保障统计公报中的数据显示,我国失业保险参保人数不断增加,2021年已达到22,844万人2。但我国失业保险制度的覆盖面仍然较小,如图1显示,2021年我国失业保险覆盖率仅为49.08%3。从失业受益率来看,从2002年起失业受益率都呈现平缓下降趋势,2021年失业受益率仅为24.9%4,这代表着在2021年城镇登记失业人数中,仅有不到四分之一的失业者能够领取到失业保险金,仍有很大一部分失业者未能受到失业保险的保障。并且对于已覆盖的群体也存在受益率低的问题。如图1所示,参保受益率与失业受益率的趋势基本一致,也一直稳定在低水平。2021年参保受益率降至1.13%5,即在参加失业保险的参保人中仅有1.13%的参保人领取了失业保险金。可见,失业保险制度的瞄准度不高。

3.2. 失业保险待遇水平低下

根据《失业保险条例》中的规定,我国失业保险金按照低于当地最低工资标准、高于城市居民最低生活保障标准的水平确定,失业金仅能够保证失业人员的最低生活需求。以2021的数据为例,2021年失业保险金月人均水平1585元2,与之相比,2021年全国城镇单位就业人员月平均工资约为8309元6,城市居民月均消费水平约为3166元6。可见,失业保险金替代率较低,远低于50%7。而且基本生活保障率也偏低,仅约为50%8。失业保险金的待遇水平有限阻碍失业群体能够在满足基本生活的基础上去寻找工作,由此阻碍了失业保险促进就业功能的发挥。

3.3. 失业保险基金使用效率不高

多年来我国失业保险基金支出低于基金收入,逐年累计了大量失业保险基金,基金累计结余闲置问题严重。2001~2018年我国失业保险基金累计结余呈逐年上升趋势,2019年才出现首次下降。在失业基金高峰时,其累计结余达到了5817亿元(2018年)9。而即使是2020和2021年受疫情影响,失业保险基金支出远高于基金收入,失业保险基金累计结余仍然远高于3000亿元10。失业保险基金并非结余越多越好,作为大数法则最为典型的制度之一,失业保险基金收入与支出的平衡应该与经济周期密切关联(张盈华,张占力,郑秉文,2019) [9] 。而且从一直处于较低水平的参保受益率可以发现,有大量的失业保险基金未能得到有效使用,基金利用率一直低迷。如图1所示,参保受益率一直远低于10%11。2020年和2021年的参保受益率也并没有随着基金支出激增二提升,仍然停留在1.2%12的地位上。可见,我国失业保险基金使用效率不高,平均近50%没有得到充分利用,失业保险基金滚存结余越来越多,没有充分应用到促进就业方面。

4. 我国失业保险制度就业促进效应定量分析

4.1. 数据来源和评价指标选取

由上文的分析可知,随着我国失业保险制度发展完善,在促进就业方面采取了很多措施,如,逐步扩大失业保险制度覆盖范围,扩大失业保险基金支出项目等都不同程度地对就业产生了影响。且失业保险功能出现的种种异化问题,也表明了覆盖率、待遇水平、基金使用情况是影响失业保险就业效应的关键因素。因而,客观评价失业保险就业效应将失业保险参保率、受益率、基本生活保障率、失业保险基金支出水平、职业介绍成功率、稳岗支出水平等指标纳入指标体系中。根据政府部门公布的相关数据,借鉴国内学者对评价失业保险促进就业的研究成果,本文选取了10个指标,设定选取的指标变量为Xi,具体的指标体系如表1所示。

Table 1. Evaluation index system of employment promotion effect of unemployment insurance

表1. 失业保险促就业效应评价指标体系

考虑到选取的指标过多,需要的样本数量比较大。并且为了从更长时间段探讨失业保险的就业效应,本文将我国失业保险功能的重心从“救济”转向“就业”,即失业保险进入完善阶段后的近20年(2001年~2021年)数据作为样本,数据主要来源于《中国劳动统计年鉴2001~2021》13。

4.2. 因子提取分析

将经过正向化和无量纲化处理的各指标数据输入SPSS 26.0进行作适应性检验。如表2所示,选取的指标数据满足KMO统计量在0.5以上,且Bartlett’s球形检验能够通过显著性检验,可以用因子分析法进行分析研究。运用主成分分析法提取主成分,根据主成分的累计贡献率 ≥ 85%且特征值 > 1,选取了3个主成分。经过提取和旋转,得到第一个因子的贡献率为43.238%,第二个因子的贡献率为23.399%,第三个因子的贡献率为20.722% (见表3)。

Table 2. KMO and Bartlett’s inspection

表2. KMO和巴特利特检验

提取方法:主成分分析法。

经过旋转之后,各因子的分布更为平均,更容易进行公因子命名。旋转后的成分矩阵如表4所示。可以发现,X4、X5、X6指标主要由第一主成分解释,涵盖了失业保险基金收支情况,因此将其命名为“失业保险基金因子”。指标X1、X3、X10主要是由第二主成分解释,涵盖了失业受益率、失业保险参保率、城镇登记失业率,因此将其命名为“覆盖保障功能”因子。X2、X7、X8、X9指标主要是由第三主成分解释,主要反映失业保险促进再就业的情况,因此将其命名为“促进就业”因子(见表5)。

4.3. 因子得分分析

根据SPSS中得出的成分得分系数矩阵,可以得到三个因子各自的函数表达式为:

(1)

(2)

(3)

利用上述函数以及各因子累计贡献率,计算因子综合得分公式为:

. (4)

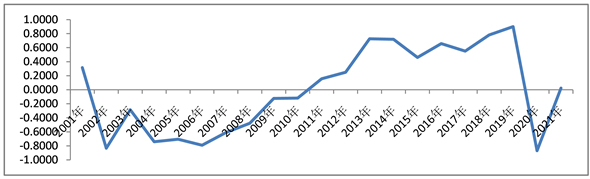

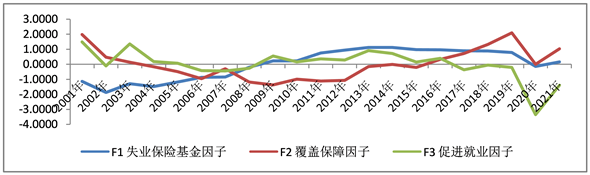

根据该公式(4),求出2001年~2021年各年份失业保险就业效应得分,将因子分析所得结果数据可视化后,得到图2和图3。

Table 4. Rotated component matrix

表4. 旋转后的成分矩阵

4.4. 结果分析

4.4.1. 失业保险就业效应总体呈现逐年增强趋势

由图2可知,总体上来看,自我国失业保险进入完善阶段后,其就业效应呈现逐年增强的趋势。且分阶段来看,在完善阶段(2002~2010),失业保险促进就业效应的得分为负数,即这段时期内失业保险促进就业效应相对较差;而在发展完善阶段,即从2011年起各年得分均为正数,并且呈现快速上升,并在2015~2019年呈逐步稳定的趋势,在2019年达到就业效应得分最高值。可见,在未受到疫情冲击影响下,失业保险为促就业所采取的一系列积极措施是有效的,起到了积极的促进就业效应。

4.4.2. 失业保险促就业功能较弱

从图3的数据可以发现,2001~2021年在各因子上的得分情况走势和图2的综合得分趋势是一致的,但各因子的波动情况不同。具体来看,失业保险基金因子(F1)主要解释了人均失业保险基金收入X4、人均失业保险基金支出X5和人均失业保险基金累计结余X6,该因子的得分趋势为缓慢平稳增长,最高值和最低值的分差较小。而覆盖保障因子(F2)和促进就业因子(F3)的波动较大。总体上,覆盖保障因子(F2)主要解释了失业受益率X1、失业保险参保率X3和城镇登记失业率X10,该因子是呈上升趋势的。促进就业因子(F3)主要解释了职业培训后就业率X9、职业介绍成功率X8、参保受益率等指标,这些指标指向了了失业保险的促就业功能。但该因子却一直在0附近浮动,在近20年的样本中并没有明显的增长趋势(见图3)。这与许多学者的观点一致,我国失业保险促就业功能并未得到有效发挥,是较弱的。

4.4.3. 疫情下失业保险就业效应短期内不显著

如图2和图3所示,无论是就业效应综合评价,还是各因子的得分情况,受到疫情冲击最为严重的2020年都为最低值。2021年失业保险就业效应相较于2020年有所提升,但仍未回到2015~2019年的水平。这表明,虽然2020年、2021年政府疫情期间实施的一系列强有力的失业保险政策调整,并且把“就业”工作放到了首位,但就短期内来看效果并不显著。

第一,从失业保险基金因子(F1)来看,疫情对失业保险基金的收支两端都造成了阶段性影响。首先,疫情期间采取的免、减、缓、返政策,大幅度地减少了企业的失业保险费缴纳,缓解了企业的用工压力。其次,受疫情下各行业负担加重的影响,大量职工的工资收入可能暂时性降低,由此大量职工的缴费基数可能随之降低,另外,人社部发[2020] 49号文件规定各省2020年社会保险个人缴费基数下限可继续执行2019年标准,由此可能会拉低部分职工的缴费基数(薛惠元,曹思远,2021) [10] 。最后,疫情下,失业率飙升,失业人员猛增且新就业人员减少。这将导致在职就业者人数减少,进而缴费人数可能随之减少。以上情况都使得疫情期间失业保险基金收入端阶段性减少。与之相对,疫情也引发失业保险基金支出端阶段性增多。一方面,为应对疫情冲击,援助企业稳定就业岗位,政府加大了失业保险援企稳岗政策的力度,决定将1000亿14失业保险基金支持稳岗和培训。另一方面,失业人员增加使得失业金支出增加,且受疫情下“再就业难的”的影响,失业者领取失业金的时间也会延长。

第二,从覆盖保障因子(F2)来看,疫情下失业保险瞄准率低问题更为突出。我国失业保险覆盖范围较窄,存在隐性就业者、灵活就业者和农民工群体等“漏出群体”。而疫情对于这些“漏出群体”的就业状况的影响更为巨大。首先,近年来我国就业模式呈“去单位化”趋势(王震,2020) [11] ,越来越多的劳动者就业于这种雇佣关系不明确的新就业形态及小微企业就业,而成为没有劳动合同保护的隐形就业者、灵活就业者。且雇佣关系不明确的新就业形态及小微企业就业受疫情的冲击更加复杂,抗冲击能力更弱。从疫情发生以来对就业的实际影响看,小微企业面临的困难更大,小微企业就业人员面临的失业压力也更大。其次,近年来以服务业为主的第三产业成为主要的就业领域。但受到疫情防控的影响,高度依赖于人群流动和集中的服务业几乎停滞,更导致大量高度活跃于服务业的灵活就业者面临失业困境。最后,以农民工为代表的流动人口近年来成为我国城镇就业人员的主要组成部分。而疫情对于流动的限制也使得这部分群体就业冲击更为严重。综上可知,疫情期间上涨的失业率,实质上更大程度是这些没有被失业保险覆盖到的“漏出群体”失业率的上涨。

第三,从促进就业因子(F3)来看,疫情期间采取的失业保险措施的就业效应在短期内并不显著。虽然从促进就业因子(F3)的结果来看,2020年跌至近20年的最低点,但2021年的得分有大幅上涨。短期内,疫情期间促就业措施的作用并没有体现出来,还应继续考察长期的促就业效应。

Figure 2. Score of employment effect of unemployment insurance system from 2001 to 2021

图2. 2001~2021年失业保险制度就业效应得分情况

Figure 3. Score of each factor from 2001 to 2021

图3. 2001~2021年各因子得分情况

5. 政策建议

5.1. 继续扩大失业保险覆盖面

从因子分析的结果来看,当前较低的失业保险覆盖率制约了其就业效应,并且在疫情下该问题更为严峻。建议应继续扩大失业保险制度的覆盖范围,逐步将失业保险“漏出群体”,纳入到保障范围中,提高制度的瞄准率。应推进全民参保计划,将个体工商户、传统灵活就业人员、新业态从业人员全面纳入失业保险的覆盖范围。基于灵活就业者工作不稳定、工作地点不固定的特点,可以针对不同就业群体灵活调整“必须缴纳失业保险费满一年才能领取失业保险金”的规定。还可以通过向城镇灵活就业人员建立“失业保险个人账户制度”,个人向账户缴费,失业保险基金向个人账户提供补助资金,以提高制度吸引力,个人缴费与失业保险基金配比缴费积累形成一笔储蓄资金。当灵活就业人员失去收入来源,在符合特定条件的情况下,可以从个人账户中提取资金,从而在失业期间得到一定保障(张盈华,张占力,郑秉文,2019) [9] 。对于提高失业保险制度的参保受益率,可以通过建立失业参保人员搜索制度,对于未登记失业但满足其他失业保险待遇领取条件的失业者提供失业保险待遇。

5.2. 加大“稳就业”和“促就业”力度

虽然根据因子分析的结果,疫情期间失业保险就业效应短期内不显著,还应继续考察长期的促就业效应,继续加大“稳就业”和“促就业”力度,使城镇登记失业率下降。可以通过扩大失业保险基金支出范围,并将其重心转向职业培训,实现进一步强化再就业功能。建议加大失业保险基金中职业培训支出的占比,“授之以鱼不如授之以渔”,与其消极地发放补贴,不如增加职业培训项目,劳动者个人职业能力的提高才能更好地促进就业。并且要注意“稳就业”、“促就业”政策要重点突出保障个体就业人员、灵活就业人员、外出就业的农民工等群体的就业和基本生活。另外各地在复工复产过程中,不仅要重视大中型企业的复工复产,也要更多关注涉及居民日常生活的服务性行业,这些行业一头关系着居民的日常生活,另一头则关系着大量就业人员的就业(王震,2020) [11] 。建议将临时性的失业补助金政策固定为针对中小微企业、受疫情冲击行业企业和困难群众发放的再就业补贴,进一步提高援企稳岗力度。

5.3. 适当提高失业保险待遇水平

根据前文分析,疫情对我国失业保险基金的收支两端都造成了阶段性影响,致使目前我国失业保险基金累计结余有了大幅下降。然而从具体的失业保险基金因子(F1)的变化趋势来看,其是非常稳定的,并没有因为疫情加大基金支出而受到影响。我国失业保险基金仍然保有大量结余资金。但失业保险的失业受益率、参保受益率和基本生活保障率却持续下降。因此,除了加大对于“稳就业”和“促就业”工作的基金支出外,建议还应适当提高对于失业人员的失业保险待遇水平。应根据物价水平适度提升失业保险给付水平,将失业保险金与缴费工资、缴费年限、家庭赡养负担挂钩。

NOTES

1数据来源:中华人民共和国人力资源和社会保障部发布的《2020年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》,内容详见http://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/fdzdgknr/ghtj/tj/ndtj/202106/W020210728371980297515.pdf。

2数据来源:中华人民共和国人力资源和社会保障部发布的《2021年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》,内容详见http://www.gov.cn/xinwen/2022-06/07/5694419/files/92476f85ea1748f3816775658bbd554f.pdf。

3数据来源:中华人民共和国人力资源和社会保障部发布的《2021年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》,内容详见http://www.gov.cn/xinwen/2022-06/07/5694419/files/92476f85ea1748f3816775658bbd554f.pdf。计算公式:失业保险覆盖率 = 失业保险年末参加人数 ÷ 年末城镇就业人员。2021年我国失业保险覆盖率 = 22,958万人 ÷ 46773万人 = 49.08%。

4数据来源:中华人民共和国人力资源和社会保障部发布的《2021年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》,内容详见http://www.gov.cn/xinwen/2022-06/07/5694419/files/92476f85ea1748f3816775658bbd554f.pdf。计算公式:失业受益率 = 年末领取失业保险金人数 ÷ 城镇登记失业人数。2021年失业受益率 = 259万人 ÷ 1040万人 = 24.9%。

5数据来源:中华人民共和国人力资源和社会保障部发布的《2021年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》,内容详见http://www.gov.cn/xinwen/2022-06/07/5694419/files/92476f85ea1748f3816775658bbd554f.pdf。计算公式:参保受益率 = 年末领取失业保险金人数 ÷ 参加失业保险人数。2021年参保受益率 = 259万人 ÷ 22,958万人 = 1.13%。

6数据来源:国家数据https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。

7失业保险金替代率 = 失业保险金月人均水平 ÷ 城镇单位就业人员月平均工资。

8数据来源:根据2001~2021《中国劳动统计年鉴》中的数据整理而得,计算公式:基本生活保障率 = 失业保险金/居民消费水平,2021年基本生活保障率 = 1585 ÷ 3166 = 50%。

9数据来源:摘自《中国劳动统计年鉴2021》。

10数据来源:摘自《中国劳动统计年鉴2021》和《2021年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》,2020年失业保险基金累计结余3354亿元,2021年失业保险基金累计结余3313亿元。

11数据来源:根据2001~2021《中国劳动统计年鉴》中的数据整理而得,计算公式:参保受益率 = 年末领取失业保险金人数 ÷ 参加失业保险人数,计算而得2001~2021年参保受益率远低于10%。

12数据来源:摘自《中国劳动统计年鉴2021》和《2021年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》。计算公式:参保受益率 =年末领取失业保险金人数 ÷ 参加失业保险人数。2020年参保受益率 = 270万人 ÷ 21,689万人 = 1.24%,2021年参保受益率 = 259万人 ÷ 22,958万人 = 1.13%。

13数据来源:摘自2001~2021年《中国劳动统计年鉴》和《2021年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》,选取了年末领取失业保险金人数、城镇登记失业人数、年末参加失业保险人数、年末城镇就业人数、失业保险基金收入、失业保险基金支出、年末失业保险基金累计结余、居民消费水平等原始数据并根据表1的计算公式计算得出。

14数据来源:国务院发布的《2022年政府工作报告》http://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5679681.htm。