1. 引言

南海是我国唯一发育有洋壳的边缘海,它在新生代位于欧亚板块、印度–澳大利亚板块和太平洋–菲律宾板块相互作用的关键部位,又是太平洋构造域与特提斯构造域的联结地带 [1] 。通过大陆张裂与海底扩张生成的具有独特演化模式的南海海盆,具有复杂的深部结构及地质构造。磁力数据在南海海域深部结构、地质构造及构造演化研究中发挥着重要的作用,磁异常三维磁性反演研究,可以从磁性的三维分布角度为深化和丰富如上地质问题的认识提供必要的地球物理信息与证据。

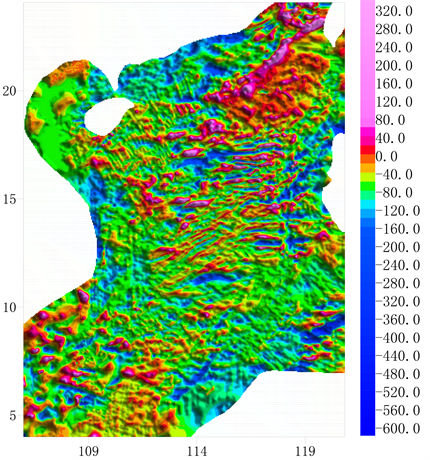

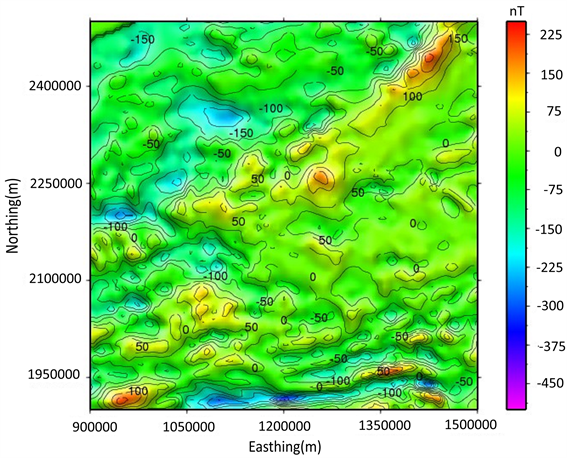

然而,南海海域三维磁性反演因面临众多复杂因素的影响颇具挑战性。南海属典型的低磁纬度地区,广阔的海域横跨赤道两侧,地磁场的磁化方向变化剧烈,沿纬度方向磁倾角的变化幅度高达60˚。同时,南海在南北和东西方向约2300 km*1800 km的尺度,使地球曲率对频率域数据处理的影响不可忽视。此外,最关键的影响因素来自于南海磁异常受剩磁影响大,前人对南海海域及周边岩石物性研究表明,南海海盆的拉斑玄武岩和陆缘区的岩浆岩类均具有明显的剩磁 [1] [2] 。其次,南海海域洋壳、陆壳及洋陆过渡壳的共存、多期次的海底扩张及磁性与成因各异的复杂岩类使磁异常具有复杂的面貌特征(见图1),复杂的磁异常类型与成因加剧了全海域磁异常处理与反演的难度。因此强剩磁、低磁纬度、大尺度、复杂的磁异常特征等多种因素的交织影响,使南海海域磁异常三维反演极具挑战。

挑战之一是有剩磁影响时的化磁极问题。尽管目前低纬度化极方法的发展使低纬度地区稳定化极计算成为可能 [3] - [9] ,但由于南海海域内明显的剩磁影响,使南海磁力数据的化极问题颇受争议。多数学者在研究南海地质问题时,通常根据研究区域或问题性质的不同,对剩磁影响和斜磁化两个因素进行取舍,如在磁条带异常的识别与对比研究中,多采用不化极的原始磁异常 [10] - [15] ,在深部磁性界面反演或局部区域的二维剖面反演时,多采用化磁极后的磁异常 [2] [16] [17] [18] 。理论上讲,当有剩磁影响,尤其当剩磁很强且方向明显不同于地磁场方向时,简单地取地磁场方向作为磁化方向进行化极处理是不可取的,忽视剩磁影响的化极结果会对地质解译产生误导。因此,化磁极处理需要考量化极的前提条件是否具备,化磁极并非是磁测数据处理与反演的必经环节。

挑战之二是复杂因素影响下的三维磁性反演问题。低磁纬度、剩磁影响、大尺度和类型及成因各异的磁异常特征等复杂因素,使如何避开化磁极问题、实现南海海域三维磁性结构反演具有相当难度。根据笔者梳理的文献,涉及南海的磁性反演研究多为基于化极处理的二维磁性反演,包括深部磁性界面(如居里面、基底面)反演和二维剖面范围内的磁性分布反演,尽管李春峰等(2010)利用居里等温面(磁性层底界面)与磁性层顶界面埋深求取了南海磁性层厚度 [19] ,但仍缺乏三维磁性分布信息,南海海域三维磁性结构反演鲜有文献涉及。因此在不忽视剩磁影响的情况下,避开化磁极处理,探索适用于南海复杂条件下的磁异常反演方法技术,实现三维磁性结构反演,从三维磁性分布角度来丰富和深化对南海深部结构与地质构造、构造演化的认识具有重要的科学意义。

Figure 1. Map showing magnetic anomalies of the South China Sea (unit: nT)

图1. 南海磁异常图(单位:nT)

本文针对南海地区磁异常反演中受如上复杂因素的影响,提出采用等效源技术与磁异常模量反演相结合的策略,开展南海海域三维磁性结构反演研究。磁异常模量反演方法由于较少依赖于磁化方向 [20] ,成为克服强剩磁影响的首选反演方法。考虑到低磁纬度、南北向磁倾角的剧烈变化以及地球曲率对频率域异常模量计算的影响,借助等效源技术可实现异常模量在空间域的稳定计算,继而基于模量数据进行三维磁性反演,在剩磁影响和总磁化方向难以判定的情况下,可直接给出地下的三维磁性分布。

2. 低磁纬度区磁异常模量的计算策略

2.1. 磁异常模量具有较少依赖于磁化方向的特点

磁异常矢量的模量可定义如下 [21] :

(1)

式中

、

分别为磁异常矢量、异常模量,

,

,

分别为磁异常

在X、Y、Z三个方向的分量。从(1)式可以看出,异常模量

具有较少依赖于磁化方向的特点。

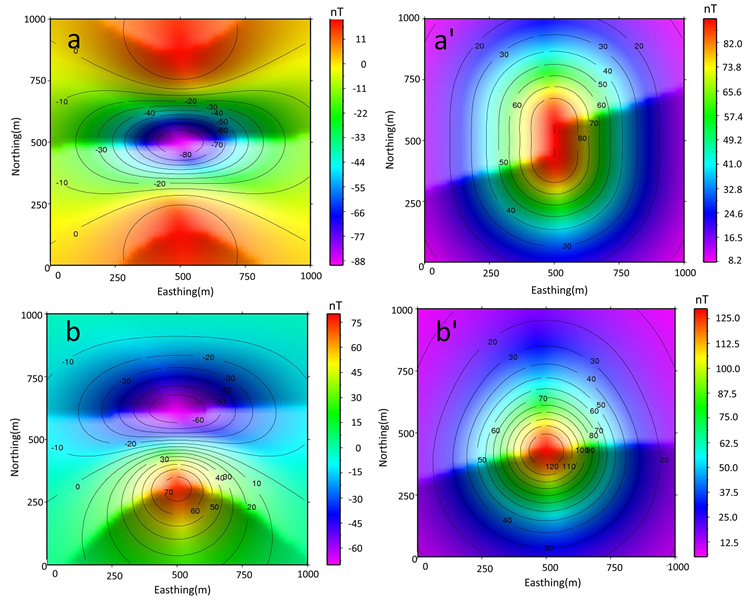

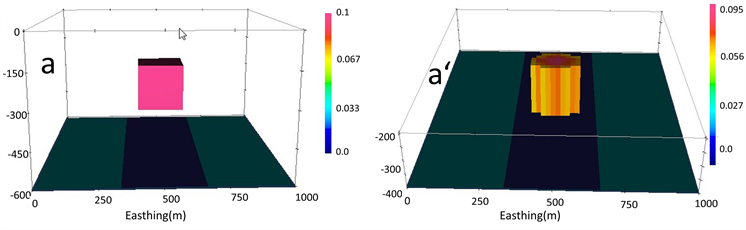

为更直观地显示这一特点,我们设计了简单的立方体模型,将不同磁化方向的正演总场异常与异常模量进行对比。

立方体模型尺寸为200 m*200 m*200 m,顶面埋深−200 m,平面中心位置(500 m,500 m)磁化率

,地磁场强度40,000 nT,磁倾角D = 0˚,磁倾角I = 0˚, 30˚, 60˚,磁异常与异常模量的平面计算范围为1000 m*1000 m,网格间距20 m,总点数为2601。

图2为三种磁化方向下的立方体模型正演所得的ΔT磁异常与磁异常模量,对比可见磁异常模量对磁化方向具有较小的依赖性,模量特征可以较好地反映模型体的平面位置。

Figure 2. Total-field anomaly and their amplitudes from forward modeling with different magnetization directions (unit: nT). (a) (b) (c) are magnetic anomalies for inclination 0˚, 30˚, 60˚; (a’) (b’) (c’) are amplitudes for inclination 0˚, 30˚, 60˚

图2. 不同磁化方向下的磁异常与异常模量特征(单位:nT)。(a) (b) (c)分别为磁化倾角0˚、30˚、60˚的正演磁异常;(a’) (b’) (c’)分别为磁化倾角0˚、30˚、60˚的正演磁异常模量

2.2. 低磁纬度区频率域磁异常模量计算存在的问题

异常模量最有效的计算方法是利用付立叶变换在频率域内实现,通过磁异常矢量转换为异常三分量并计算异常模量。然而在低磁纬度地区,频率域计算异常模量的方法因分量转换的不稳定性面临困难,这个困难和化到极的困难相似。

以垂直分量转换为例,来探讨低纬度地区频率域磁异常模量计算不稳定性的根源。

设总场异常ΔT方向即为地磁场方向t,设t方向余弦为L、M、N,u,v分别为x、y方向的频率,则频率域内ΔT转换为垂直分量的换算公式 [22] :

(2)

设

,

,地磁场倾角和偏角分别为I,D,则根据t方向与I,D的关系:

,

,

,将(2)式改写为极坐标形式:

(3)

其中

,

。

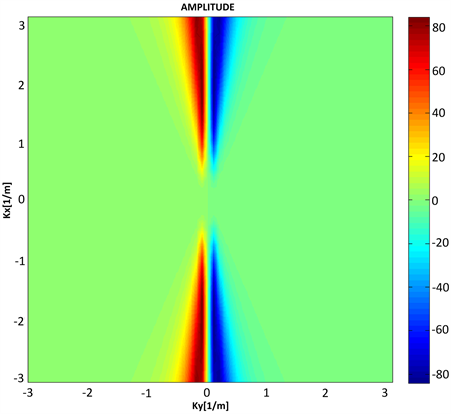

由(3)式可以看出,频率域垂直分量转换因子为扇形放大因子,在I=0的极端情况下(即磁赤道附近),转换因子为:

(4)

当

时,

。当磁倾角I较小时,分量转换因子的放射状线的极大值近似与

成反比,即

(5)

在接近放射状线较窄的扇形区域内,垂直分量转换因子幅值升幅很快(如图3所示),造成计算结果的不稳定,表现为垂直分量转换结果沿磁偏角方向条带明显,继而影响模量计算的稳定性。

Figure 3. Amplitude of vertical component transform factor near the magnetic equator when I = 5˚, D = 0˚

图3. 当I = 5˚,D = 0˚时磁赤道附近垂直分量转换因子的幅值特征

此外,由于南海地区磁偏角的平均方向约为0˚,因此ΔT异常主要由

分量构成,在水平分量

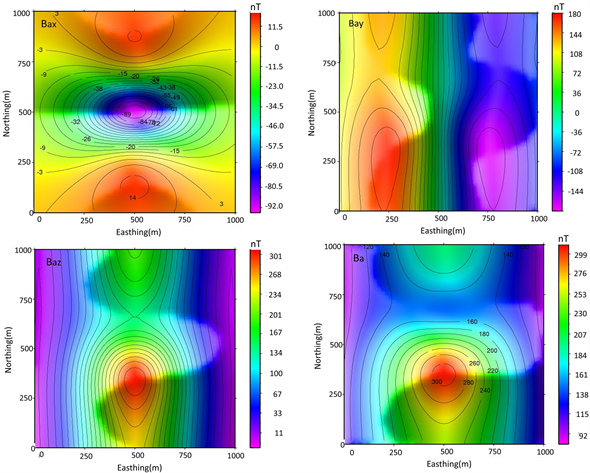

换算中也不同程度地存在不稳定性问题,从而加剧了频率域模量计算的不稳定性,见图4。

(a) I = 0.00001˚

(a) I = 0.00001˚  (b) I = 1˚

(b) I = 1˚  (c) I = 5˚

(c) I = 5˚

Figure 4. Results of transform of three components and amplitude calculation in the wave-number domain for anomaly data near the magnetic equator (I = 0.00001˚, 1˚, 5˚)

图4. 磁赤道附近频率域三分量换算及异常模量计算结果(I = 0.00001˚、1˚、5˚)

图4反映出磁赤道附近水平分量

和垂直分量

转换及模量计算的不稳定性,磁倾角从5˚逐步减小至0˚时,计算数值越来越大,并在I = 0˚时出现磁赤道分量转换奇异性。图4(a)~(c)显示磁倾角I为0.00001˚、1˚和5˚时的频率域转换三分量

,

,

与磁异常模量

的计算结果。如上的理论分析与模型计算结果均显示磁赤道附近频率域分量换算与模量计算存在不稳定性问题,由此可见低磁纬度地区不宜采用频率域计算磁异常模量。

2.3. 低磁纬度区磁异常模量的计算策略

针对低磁纬度区磁异常模量频率域计算的不稳定性问题,提出利用等效源技术进行空间域磁异常模量的计算。首先,利用观测磁异常进行等效源反演,再利用等效源在空间域正演计算磁异常的三个分量及模量。

由Dampney [23] 提出的等效源技术可以由观测位场数据构建出地下的等效源分布,Yaoguo Li等系统阐述了重力场和磁场等效源反演的理论及算法 [24] [25] ,并利用小波技术有效地提升了等效源反演的速度 [26] ,推进了等效源技术在位场数据处理与解释中的实用性。

等效源反演可通过构造一个线性反演问题来实现,观测的总场异常与等效磁化率分别为此反演问题的输入数据与反演模型,等效源反演通过目标函数极小来获得反演解。定义目标函数

由数据拟合差

和模型目标函数

加权构成:

(6)

式中

为正则化参数。如上反演为线性反演问题,通过线性迭代可获得反演解。

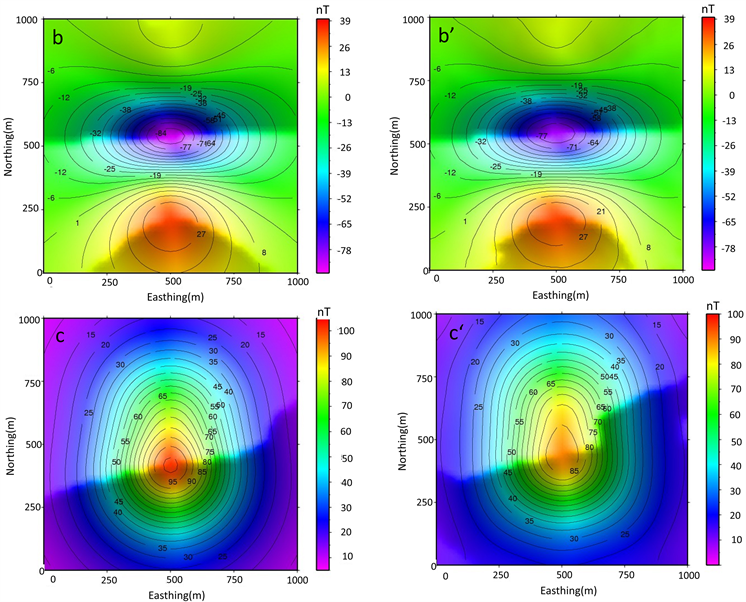

3. 模型试验

为试验低磁纬度区磁异常模量计算与模量反演的效果,设计低纬度斜磁化的立方体模型,分别开展等效源反演、异常模量计算和三维模量反演的试验。

3.1. 等效源技术计算异常模量

利用2.1中设计的立方体模型,模型参数及地磁场强度不变,基于磁倾角I = 10˚、磁偏角D = 0˚的磁异常进行了单层等效源反演。反演中,磁化率参数未加约束,未设置加权函数,正则化参数μ分别取10−4、10−3、10−2、10−1、1、10、100进行了试验,基于对不同参数反演结果的对比分析,依据L-Curve曲线确定了最佳正则化参数

所对应的等效源模型,并利用等效源在空间域计算了磁异常模量,见图5。

Figure 5. Comparison of amplitude calculation results from equivalent source and synthetic model. (a) synthetic model; (b) Simulated total-field anomaly of the model; (c) True amplitude data from the forward modeling; (a’) inverted equivalent source model; (b’) Predicted anomalies based on the equivalent source; (c’) Amplitude data calculated by equivalent source

图5. 理论模型与等效源计算的磁异常及模量结果对比图。(a) 理论模型;(b) 模型正演磁异常;(c) 模型正演磁异常模量;(a’) 等效源模型;(b’) 等效源磁异常;(c’) 等效源的磁异常模量

图5显示了利用等效源技术反演的等效源模型及计算的模量结果,并与理论模型进行了对比分析。图5(a)~(c)分别为理论模型、磁异常及正演的异常模量;图5(a’)~(c’)分别为反演的等效源、等效源预测异常、等效源空间域计算的磁异常模量。图5(c’)显示等效源计算的模量与图5(c)中理论模型正演的模量特征极其接近,前者的幅度略低于后者约5 nT,这可能与等效源反演中部分高频信号的损失有关。

如上对比结果表明,等效源技术在低磁纬度情况下可以稳定地实现磁异常模量的计算,从而有效地解决或规避了频率域磁异常模量在低磁纬度地区的不稳定性计算问题,提高了异常模量在复杂条件下的计算能力及模量反演的应用范围。

3.2. 模型的三维模量反演

由于模量数据较少依赖于磁化强度的方向,在剩磁影响大或磁异常复杂较难判定总的磁化方向情况下,模量反演方法可基于模量数据直接反演出地下的三维磁性分布。模量反演算法原理及实现细节可参阅相关文献 [21] 。

为试验等效源技术和模量反演相结合的方法,在剩磁影响下的低磁纬度区的反演效果,我们利用3.1中等效源反演计算的模量数据进行模量反演。反演时,采用深度加权,正则化参数分别赋值1、10、100、1000、10,000、20,000进行反演,在试验对比的基础上选择正则化参数为20,000的反演结果,见图6。

Figure 6. 3D subsurface distribution of susceptibility from magnet amplitude inversion (k: 0.018~0.025)

图6. 磁异常模量反演的三维磁化率分布(k: 0.018~0.025)

图6显示了磁异常模量反演出的地下三维磁化率分布,其特征较好地勾画出模型的形态与空间位置。尽管模量反演结果与真实模型相比还存在一定差异,但初步的模型反演试验表明,在低磁纬度和剩磁影响的情况下,采用等效源技术和模量反演相结合的反演策略,可以较好地反演出模型的三维磁性分布。

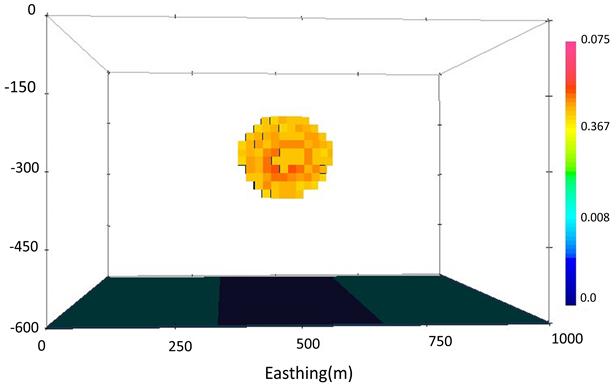

4. 实际数据的三维磁性反演试算

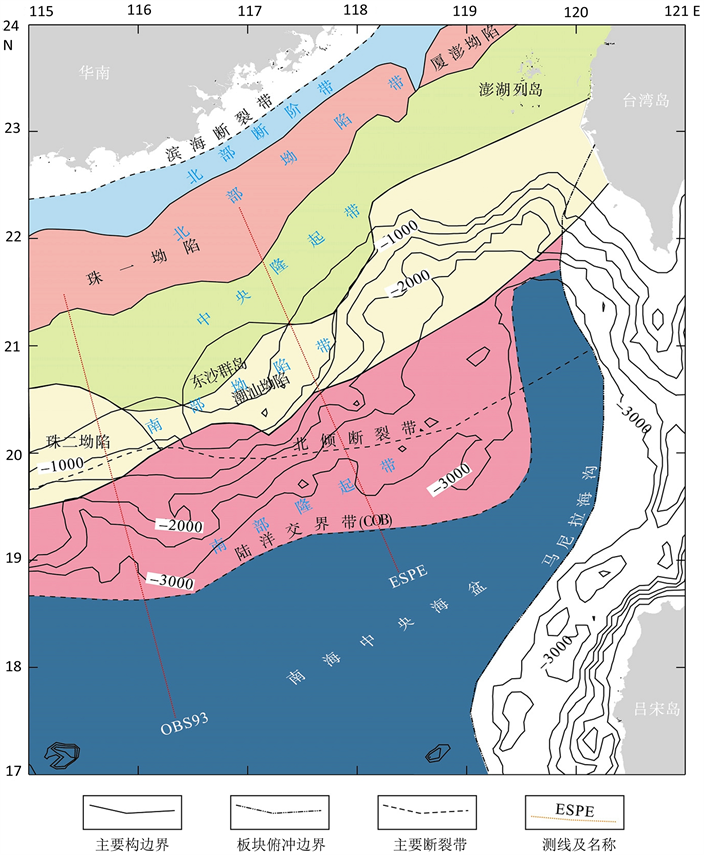

4.1. 南海北部陆缘区地质、地球物理特征

南海北部陆缘地处三大板块的交汇拼合处,自中生代以来经历了晚中生代古太平洋板块的俯冲与新生代西太平洋边缘海的形成两大构造变革,北部陆缘区成为研究晚中生代太平洋板块俯冲和新生代大陆边缘裂解至洋壳形成过程的关键区域 [27] 。近年来,南海北部开展大量的国际地质–地球物理合作研究,发现南海北部陆缘区存在高磁异常带与“磁静区”,同时地震探测结果揭示下地壳中存在高速层,这些信息为进一步探讨北部陆缘地质结构与构造演化提供了新的线索。然而,此独特的地球物理现象背后的成因机制 [28] [29] [30] [31] 尚在研究与争议中。

南海北部的区域构造特征见图7,区域内的优势构造走向为NE向,NE向隆凹相间的构造格局主要反映在陆坡区,经洋陆转换边界向南进入中央海盆。从北部陆缘到南部海盆的海底地形落差达4000余米,巨大的地形落差暗示了地壳与岩石圈结构的差异,姚伯初等 [1] [31] 基于地震测深数据成像,揭示出南海北部陆缘存在的地壳与岩石圈结构差异。

Figure 7. Map showing regional tectonics of the northern continental margin of the South China Sea

图7. 南海东北部陆缘区域构造图

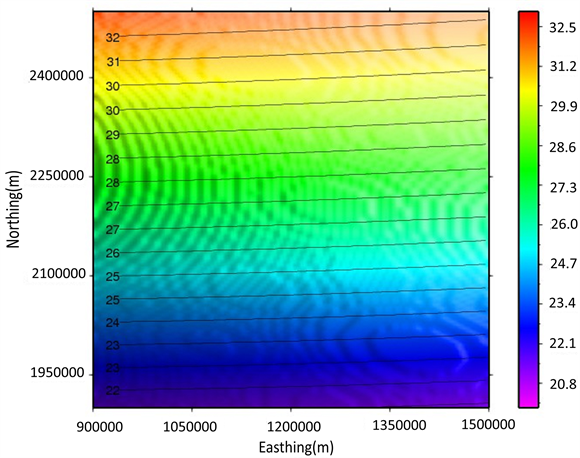

本文选取南海北陆缘区作为反演试算区域,磁力数据范围113˚20'E~118˚50'E、16˚40´N~22˚10'N,区内地震剖面集中有利于磁性反演结果的对比分析。为方便反演参数的设置,在等效源反演与模量反演中均采用相对地理坐标,反演中用到的主要数据包括磁异常、地磁场参数、地形数据等,见图8。研究区地形的高差变化达4199米,呈阶梯状由北西陆缘向南东海盆处降低。磁异常总体呈北东走向,由北向南表现为磁异常变化区、高磁异常带、“磁静区”和磁条带异常区,西北部的异常变化区与东南部的“磁静区”被NE向的高磁异常带相隔,磁静区的异常变化幅度大致为±50 nT,高值异常带与海盆处的磁条带异常变化幅度可达几百nT。区内地磁场磁倾角的变化大于11˚,磁偏角的变化小于2˚。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 8. Terrain and magnetic total field anomalies of the study area. (a) Terrain and water depth (m); (b) Magnetic anomalies (nT); (c) Magnetic inclination (degree); (d) Magnetic declination (degree)

图8. 研究区地形、磁异常及地磁场参数图。(a) 地形及水深图(单位:m);(b) 磁异常(单位:nT);(c) 磁倾角图(单位:degree);(d) 磁偏角图(单位:degree)

4.2. 变磁化方向的等效源技术计算异常模量

利用等效源技术计算磁异常模量时,为应对区内磁倾角沿纬度方向变化大的特点,采用变磁化方向的等效源技术进行了单层等效源反演。

(a)

(a) (b)

(b)

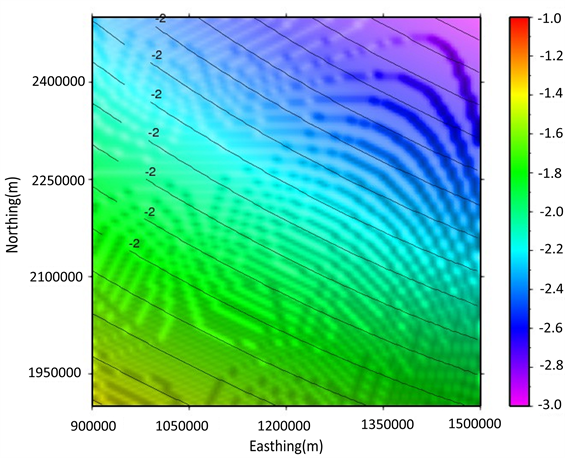

Figure 9. Predict magnetic anomalies and its amplitudes calculated from the equivalent source with μ = 10. (a) Magnetic anomalies predicted by the equivalent source; (b) Magnetic amplitudes

图9. 等效源预测磁异常与等效源空间域计算的异常模量(μ = 10)。(a) 等效源预测磁异常;(b) 磁异常模量

反演时,地下等效源的核心三维网格数为120*120*1,网格尺度为5000 m*5000 m*1000 m,同时为降低边缘效应采取扩边处理(以10 km点距外扩200 km)。磁化率的变化范围设为−100至100,磁化方向采用与磁测数据位置相对应的变磁化方向(如图8(b)、图8(c))。正则化参数分别以10−4、10−3、10−2、10−1、1、10、102、103进行了反演试验。

反演后,对不同参数的反演结果进行了统计,基于异常拟合差

和模型目标函数

绘制了L-curve曲线,并结合反演后的预测异常及均方差数据,选择了最佳正则化参数μ = 10所对应的等效源模型,并利用等效源在空间域计算了磁异常模量,见图9。

从图9可以看出,等效源反演的预测异常(图9(a))与实测异常(图8(b))的拟合效果较好,反映出等效源反演结果的可靠性。图9(b)为基于等效源模型在空间域计算的异常模量,其特征显示出与实测异常在分区上的一致性,总体分为四个区域,一是对应于西北部的磁异常变化区,模量异常表现为高低相间的宽缓异常,且表现出明显的NW走向;二是NE向的高值异常带,其次为东南部呈“C”字型展布的低值平缓区和南部东西向高低相间的条带异常区。

4.3. 模量反演的三维磁性分布

利用模量数据较少依赖于磁化强度方向的特点,在剩磁影响较大或由于构造演化的复杂性致使总磁化方向较难判定的情况下,利用模量反演方法可以直接反演地下的三维磁性分布。本文试图从磁异常模量反演的三维磁性分布角度来丰富和深化对南海北部陆缘地壳结构、地质构造及构造演化的认识,并提供定量反演的地球物理证据。

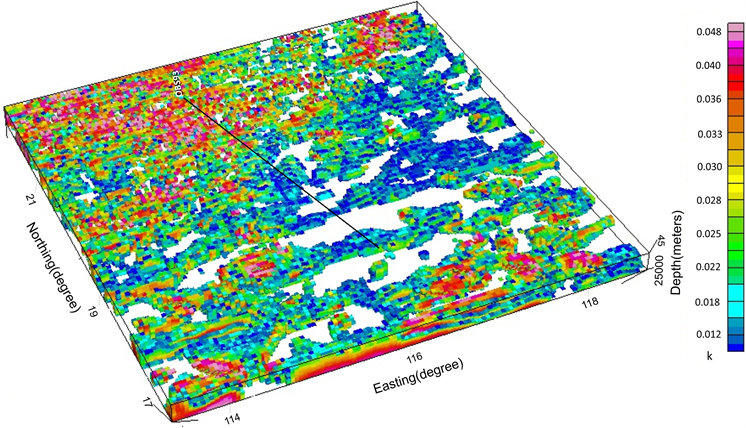

Figure 10. 3D subsurface distribution of susceptibility from magnetic amplitude inversion in northern of SCS (k: 0.012~0.048 SI)

图10. 南海东北部磁异常模量反演的地下三维磁化率分布(k: 0.012~0.048 SI)

利用模量数据进行三维磁性反演时,地下模型的顶面深度由地形数据控制,模型底界深度的设置参考了相关文献反映的居里面深度。反演模型的平面区域与模量异常范围相对应,为减小反演计算时的边缘效应,对地形线下的三维网格化区域进行了扩边处理,对应于模量数据的核心区域内,水平方向网格间距5000 m,垂向网格间距1000 m,网格点数120*120*25,反演最大深度25 Km。反演时磁化方向取研究区平均地磁场方向(I = 28˚, D = −2˚),并采用深度加权函数。此外,正则化参数分别赋值10−4、10−3、10−2、10−1、1、10、102、103、104进行反演,并通过参数试验与对比,最终选定μ = 10−1所对应的三维模量反演结果。

图10显示了25 Km深度内的地下三维磁性分布特征。南海东北部磁性体的总体延展趋势大体呈现东西向和北东向为主的特征,磁化率k > 0.03SI的磁性体主要沿“磁静区”呈弧形分布在东北部、西北部及南部海区。根据磁性强弱及磁性体的延展方向可分为西北、东北、东南及南部四个区域,其中从东北部陆缘向海区延伸的北东向强磁性带将西北部的强磁性区与东南部的弱磁性区(对应“磁静区”)分隔开来,NE向强磁性体的平面展布范围约为500 km*60 km,在25 km深度处仍显示磁性,此带位置与姚伯初划分的南海岩石圈构造单元中的台琼块体与中央海盆块体的交接位置相当。西北部磁性体多表现为东西向与北北西向交叉展布,西部和南部的强磁性体均表现为东西向展布,表现出东西向展布的条带特征。此外,值得注意的是东部“磁静区”内较弱的磁性体依然呈现东西向展布,与西部东西向展布的部分较强磁性条带有可追踪的迹象。

从如上反演的三维磁性结构来看,研究区表现出明显的分区特征,结合地质及地震资料分析,北东向强磁异常带的位置与东沙隆起与古隆起位置相对应,可能与中生代板块俯冲有关的深部底侵作用有关;西北部的东西向与北北西向的强磁性带与陆缘区的深断裂构造密切相关,西部与南部东西向展布的条带状磁性体反映出南海海区因海底扩张所具有的洋壳磁性结构,“磁静区”内较弱的磁性体东西向展布且与北部NE向延伸的强磁性体相接的特征,一定程度上可以推测为磁性减弱的古洋壳。

为进一步反映该区磁性结构的纵横向变化特征,沿中国科学院南海海洋研究所与日本东京大学在南海北部联合实施的OBS93地震剖面提取了剖面磁性分布特征(OBS93地震剖面位置示于图7和图10中),并与地震解释结果进行了对比分析,见图11。

图11(a)为沿OBS93地震剖面的磁异常与磁异常模量,二者均表现出分区特征,其中在剖面北段130 km范围内,原始磁异常变化幅度接近300 nT,而此段内的异常模量值相对平缓;在130 km以南磁异常变化平缓表现出“磁静区”的异常特征,而异常模量在130 km~170 km范围内剧烈变化,变化幅度近300 nT,此后向南异常模量变化平缓,与磁异常特征相似。

图11(b)显示了剖面磁化率的分布特征,其分区性亦很明显,北段至160 km处强弱磁性横向相间分布,呈近直立状纵向延伸深浅不一,其中70 km和140 km处磁性体的延伸深度已达25 km,相当于地壳底部;中段160 km~300 km的磁性分布表现为浅弱深强的磁性特征且横向变化较为平稳,浅部10 km内表现出强弱磁性横向相间分布,磁性由浅至深逐渐增大且在上地幔处顶部仍有磁性反映;南段300 km~400 km磁性分布表现出横向磁性突变特征。

结合图11(c)地震剖面显示的地震纵波速度结构及地质信息,分析认为剖面磁性结构的分区特征反映出由北至南地壳结构的差异性。北段0~160 km内强弱磁性横向相间分布与地震剖面中厚地壳(深度达25 km)相对应,反映了因构造变动而具有横向磁性变化剧烈的陆壳特征,其中在东沙一带(在760 km~140 km附近)有两处明显的强磁性体分布,推测可能与板块俯冲有关的底侵活动有密切关系;160 km~300 km的磁性分布表现出浅部(约 < 10 km)弱磁性高低相间分布、深部强磁性横向变化平缓,可能反映了受构造影响小相对完整的洋壳结构,此段对应地震剖面中下地壳与高速层减薄的区域,推测可能为洋陆转换带处的残留古洋壳;300 km以南地震剖面显示为洋壳,相应的磁性分布表现为横向的剧烈变化,显示出与现代洋壳的磁异常条带相一致的特征。

Figure 11. (a) Magnetic anomalies and its amplitudes; (b) Distributions of susceptibility; (c) Seismic profile [30]

图11. (a) 磁异常和磁异常模量;(b) 磁化率分布;(c) 地震剖面 [30]

基于对南海东北部陆缘区磁异常、异常模量、三维磁性结构及地震剖面的综合分析,认为本区由于处于低磁纬度区且剩磁影响严重,在总磁化方向较难判定和化极处理难度大的情况下,利用等效源技术与模量反演相结合可以直接反演地下的三维磁性分布。三维磁性结构特征可以明显反映出南海东北部陆缘区的地壳结构差异,同时为备受关注的高磁异常带与“磁静区”的成因研究提供必要的定量反演信息。

5. 结论

本文针对南海磁异常反演受强剩磁、低磁纬度、磁化方向变化及大尺度等复杂因素的影响,提出采用等效源技术与磁异常模量反演相结合的策略,实现南海海域三维磁性反演。为有效解决低磁纬度区频率域模量计算的不稳定性问题,采用等效源技术在空间域实现稳定计算磁异常模量。在剩磁影响或磁化方向难以确定的情况下,由于磁异常模量具有对磁化方向依赖性小的特点,利用磁异常模量三维反演方法可以直接反演地下的三维磁性分布。本文开展的模型试验与南海实测数据的反演结果表明,采用等效源技术与磁异常模量反演相结合的策略是复杂条件下三维磁性反演的有效途径。尤其受强剩磁影响不宜做化磁极处理时,磁异常模量反演可以在受强剩磁影响、总磁化方向难以判定的情况下直接反演地下的三维磁性分布,为复杂地区地下磁性结构的刻画与地质解释提供反演信息。

基金项目

本文受中国石油大学(北京)克拉玛依校区科研启动基金(NO: XQZX20230005)资助。