1. 引言

伴随着全球变暖与极端天气的频发,碳排放量控制已逐渐成为国际科学界和各国政府关注的焦点,碳排放已成为热点研究领域之一。近年来,中国的碳排放量居高不下。2014年,中国二氧化碳排放总量占全球的比重达到了27.5%,超过了欧美的总和,因此中国城市已成为国际碳排放高度关注的重点区域。作为发展中的大国,中国政府积极承担碳减排责任。在2015年巴黎气候大会上,中国政府承诺将于2030年左右使我国二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现,2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%~65%,2020年中国庄重承诺“双碳”目标。开展城市地区的碳排放研究,对于我国实现国际碳排放控制承诺具有重要价值,有利于我国引导应对气候变化国际合作,成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。广西人均GDP远低于全国平均水平,而碳排放水平却超过了全国平均水平,面临着既要发展经济又要承担大幅碳减排的严峻局面。由于城市是产生碳排放的主要区域,全球城市地区碳排放量占世界总量的75%以上,因此研究广西城市碳排放特征,及相应产业碳减排路径对广西践行实现全国“双碳”目标具有重要意义。

2. 文献综述

近年来,国内外学者运用不同方法对碳排放影响因素与排放量预测进行了深入的研究,包括环境库兹涅茨曲线、LMDI分解法、灰色预测模型、STIRPAT模型、系统动力学、LEAP模型等方法,取得了较为丰硕的研究成果。廖志高等人拟从能源、经济、碳排放量3个维度分析中国省域碳排放现状及存在的问题,运用聚类分析法,针对中国各省的碳排放现状及其资源禀赋状况,分析对应的碳减排路径 [1] 。唐晓灵等对上海市和西安市碳排放影响因素采用BP中国碳排放计算器提供的标准煤的碳排放系数估算碳排放量和STIRPAT模型进行差异性比较分析 [2] 。也有学者分别从城镇居民生活、交通运输、建筑业、工业等不同领域对二氧化碳排放影响因素进行分析。王少剑等,采用IPCC碳排放清单估算法和综合运用碳排放量物料平衡法及结构分解模型等方法提出,工业产业发展带来的环境效应由经济规模、产业结构和技术强度综合决定 [3] 。金昱在交通领域对国际大城市交通碳排放特征及减碳策略进行研究 [4] 。邵丹等则通过城市客运交通电动化对交通碳减排问题进行研究 [5] 。曹俊文等学者采用Tapio模型分析了我国30个省份在“十三五”规划期间碳排放与经济发展之间的脱钩情况,并根据弹性系数、碳排放强度的差异对各省份碳排放类型进行划分 [6] 。胡壮程利用Botstraps命令对激励型环境规制、绿色技术创新和碳减排的中介关系进行检验,表明绿色技术创新是激励型环境规制影响碳减排的中介机制 [7] 。叶斌等人基于深圳市工业碳排放数据,以工业碳排放测算为基础,以减排目标的指标体系搭建为抓手,以构建科学合理的年度工业减排计划为目标,提出符合深圳工业排放特征的减排路径,并进行经济效果评价 [8] 。朱勤等应用迪氏对数指标分解模型(LDMI)综合考量了经济产出规模、人口规模、产业结构、能源结构及能源效率等因素对碳排放的影响 [9] 。而广西各个地级市经济结构、能耗结构 差异大,经济发展水平不均衡,需要具体分析碳排放影响因素和各个地级市的特征,才能提出具体的碳减排策略。

广西碳排放影响因素与落实“双碳”目标关系密切。从现有研究文献来看,以广西为代表的民族地区碳排放影响因素及达峰研究相对较少。文章采用系统聚类和K-均值聚类法对广西二氧化碳排驱动因素进行研究。首先根据2010~2020年《中国能源统计年鉴》测算广西碳排放历史数据,通过系统聚类和K-均值聚类法将各个广西各个地级市进行分类,分别对不同类别提出低碳出行、控制工业能耗、碳排放达标奖惩、发展特色新型产业、公共服务设施优配等碳减排路径,各类间要统筹规划、协同发展。为广西顺利实现国家于2030年前达峰的目标和经济高质量发展提供参考以及建议。

3. 广西碳排放现状

3.1. 广西能源消耗现状

广西2010~2020年能源消费总量、能源强度、工业能源消费和居民生活用能变化如表1所示。

Table 1. Changes of total energy consumption, energy intensity, industrial energy consumption and residential energy use in Guangxi from 2010 to 2020

表1. 广西2010~2020年能源消费总量、能源强度、工业能源消费和居民生活用能变化

2010年至2021年,广西能源消费总量以年均5.42%的速度增加,并在2021年达到增加率最大,增长率为9.17%。在能源消费总量持续增长的过程中,2015年以前的年均增长率为5.85%,在2014~2015年中的增长率陡然降为3.05%。2019~2020年,出现了增长率为7.19%的回升。从单位GDP能耗来看,广西单位GDP能耗持续下降。2010年为0.86吨标准煤/万元,2019年降至0.53吨标准煤/万元,降幅达到38.7%。一方面,随着广西GDP的不断攀升,经济发展所消耗的能源总量总体呈现上升趋势;另一方面,节能政策的实施和经济结构的转型等因素使得2010~2018能源消费总量的年增长率得到有效控制,总体呈下降趋势,但在2020年开始又有所回升。

3.2. 广西碳排放现状

3.2.1. 碳排放量对比

如图1所示,从2006年到2019年,广西的碳排放量呈现先逐年上升后保持稳定再上升的态势。2006~2012年,中国的碳排放量显著上升,呈逐年增加的态势;2012~2015年,碳排放量略微下降,并保持稳定态势,2016~2019年,碳排放量重新开始上升。2013年后广西碳排放量有所下降的原因:2013年由于国内恶劣天气频发,国务院发布《大气污染防治行动计划》,国家重视绿色发展等多方面因素综合作用,使得中国的碳排放量实现下降,使得广西也紧跟着国家的步伐,碳排放慢慢下降。可见,政府相关政策的实施可以有效降低碳排放量,所以政府要颁布并实施有针对性的政策。

Figure 1. Carbon emission in Guangxi from 2006 to 2019

图1. 2006~2019年广西碳排放量情况

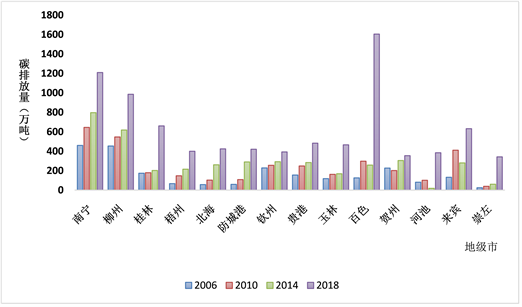

Figure 2. Carbon emissions of relevant cities in Guangxi from 2006 to 2018

图2. 2006~2018年广西相关市级的碳排放量

根据中国碳核算数据库以及广西统计年鉴的统计数据,2006~2019年,广西的碳排放量都呈现上升趋势,碳排放量因地区不同而有很大差异,如图2所示。南宁、柳州、百色这些地级市某些年份的碳排放量甚至超过1000万吨;而来宾、玉林、贵港等地区每年的碳排放量均处于缓慢增长,崇左、贺州、河池等地区的碳排放量很低,这与当地的产业结构、经济发展水平有着密切关系。南宁、柳州、百色这些地级市属于高碳排放地区,因为工业产业是其主导产业,近些年来得到了大量发展,所以碳排放量就会比其他地区显著增多,特别是百色地区,碳排放量后来居上,这与当地的工业发展息息相关;对于崇左、贺州、河池等地区来说,碳排放量少与其经济发展水平低有很大关系。对于广西来说,各个地级市的碳排放量还在不断的上升,因此迫切需要寻找适合广西的碳减排路径。

3.2.2. 人均GDP对比

目前实现碳达峰的国家大多是发达国家。 2006年,欧盟实现碳达峰时人均GDP为2.73万美元;2007年,美国实现碳达峰时人均GDP为4.81万美元。1990年,德国实现碳达峰时人均GDP为2.23万美元。日本于2012年实现碳达峰,日本人均GDP于2012年达到历史最高4.8万美元。广西各地级市2021年人均GDP情况如图3所示。从图3可以看出,广西各个地级市人均GDP差异明显,对于广西来说,与已实现碳达峰国家的GDP甚至相对于我们国家发达地区的人均GDP还存在着非常大的差距。想要进行碳减排,里面的技术发展离不开经济支撑,经济发展会在一定程度上加剧碳排放问题。在经济水平相对落后的情况下,广西多个地级市既要考虑经济发展问题,也要考虑持续碳减排问题,如何协调经济发展与碳减排之间的关系,是各个地级市所要解决的问题。对于高碳排放且经济水平较低的城市需要出台更有针对性的政策与措施,协调好经济发展与碳减排之间的关系。

Figure 3. Per capita GDP of prefecture-level cities in Guangxi in 2021

图3. 2021年广西各个地级市人均GDP情况

3.2.3. 碳排放强度的

碳排放强度是指单位国民生产总值的增长所带来的二氧化碳排放量,该指标主要用来衡量一国经济同碳排放量之间的关系。2006~2019年,广西GDP从4400亿元增长至19600亿元,平均年增长率为25.08%,碳排放量从10778.4万吨增长至26336.4万吨,平均年增长率为11.10%。碳排放强度的变化趋势如图4所示。

2006~2019年,广西碳排放强度呈现波动下降趋势,从2006年的2.45吨/万元下降至2019年的1.24吨/万元,总体下降幅度达到54%。分区间来看2006年至2008年,广西碳排放强度呈现波动下降的趋势;2008年至2011年有所上升但总体趋于平稳,从1.96吨/万元上升至2.05吨/万元,增长幅度达到4.5%;从2011年之后又呈现稳定的下降趋势,这可以说明广西对待减排工作是有所成效的。

Figure 4. Trends of carbon emission intensity in Guangxi from 2006 to 2019

图4. 广西2006~2019年碳排放强度变化趋势

4. 碳减排的路径分析

综上分析可知,广西各个地级市的经济结构、能源结构各不相同,因为各个地区的发展水平以及节能降耗技术发展水平不均衡。为提出更好的碳减排建议,本文对碳排放特征相近的各个地级市进行聚类分析,并针对不同类别地级市提出不同的碳减排路径。

4.1. 数据来源

以广西各个地级市为研究对象,对它们的碳排放量相关指标进行分析。为使得结论更加准确,本文采用2006~2019年这14年碳排放相关指标数据的平均值作为研究数据。碳排放量数据来自中国碳核算数据库,其他数据均根据2006~2021年《广西统计年鉴》中的数据计算得到。

4.2. 聚类变量选取与检验

选取碳排放量(mt)、能源强度(吨标准煤/万元)、人均GDP、第二产业对GDP的贡献率(%)4个变量作为聚类指标,因为广西各个地级市的资源禀赋、产业结构、经济发展水平都不相同,对碳排放量都会产生影响,所以选取能源强度、人均GDP、第二产业对GDP的贡献率作为聚类指标。

4.3. 聚类结果

基于2006~2019年广西各个地级市的相关数据,先运用SPSS软件处理数据,再运用K-均值聚类法,对标准化后的数据进行快速聚类,将这些地级市分别分为4类地区。如表2所示。

Table 2. Presentation of clustering result

表2. 聚类结果

第一类地区包括南宁和柳州两个城市。这两座城市的二氧化碳排放量在广西各市中最高,能源消耗量也最高。这两座城市平均每年的二氧化碳排放量平均值为732万吨,远超广西平均每年二氧化碳排放量332万吨。能源消耗量亦是如此。南宁的人均GDP约为38000,而柳州的人均GDP最高为约为48000。但是第二产业对GDP的贡献率两个城市相差较大,南宁市的第二产业贡献率约为百分之三十六,而柳州市则为百分之五十八。

第二类地区包括钦州、贵港、百色、贺州、来宾五个地级市。该类地级市碳排放量均值350.72 mt,高于广西均值水平;人均GDP均值20547元,远低于广西均值水平。其中百色地区碳排放量远远高于该类地区的碳排放量,并且人均GDP较低。

第三类地区包括桂林和玉林两个城市,这两座城市的二氧化碳排放量和能源消耗量也低于广西平均水平。人均GDP也低于广西平均水平,第二产业贡献率也低于平均水平,但这四个指标仅仅是略低于广西平均水平。

第四类地区包括梧州、北海、防城港、河池、崇左五个地级市。该类地区的碳排放量均值为118 mt,远低于广西均值水平;能源消费强度均值为43,为广西能源消费强度中最低;人均GDP均值31925.40元,普遍略高;第二产业对GDP的贡献率为3.5%。

4.4. 碳减排路径分析

基于4类地级市的碳排放指标特征,提出制定相对于的碳减排路径:一是对应各类型地区碳排放的特点制定碳减排路径;二是所提出的碳减排路径,需要全面推动区域内碳减排工作,又要能对各个地区经济发展有所提升。

针对第一类地区的南宁和柳州,南宁和柳州作为广西三个三线城市以上的两个,该地区人口较密集,人员出行较多,低碳出行可以作为碳减排的路径之一,而提出碳排放达标奖惩能源技术变革发展新能源等策略也是碳减排重要路径。

首先是加强政策牵引,系统谋划支持方向和路径。政府对达标企业给予 税收优惠或相应补贴,对碳减排专利技术给予奖励与扶持等。

其次,探索产融合作新模式新方法。由于工业领域尤其是传统碳密集型行业绿色低碳转型的融资缺口较大,需要更加灵活性、针对性、适应性的转型金融支持。

最后,大力发展水电、光伏、风电、氢能和新能源应用、节能环保材料等绿色能源,发展新能源新材料细分领域先进制造业,如风电光电设备及零部件生产、新能源汽车及零部件生产等,尤其是柳州在第二产业占GDP百分之五十八这样的高占比,并且在能源消耗多不可避免的情况下。更加需改变对二氧化碳排放量较高的能源,高速发展对环境污染低,温室气体排放少的新能源。

该类地区应深入贯彻落实工业减量化增长模式,遵循能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化和生产者责任延伸等原则,积极开展绿色设计示范试点;推进工业资源消耗、工业排放与工业增长反向运动,积极支持企业创建绿色工厂,鼓励企业优先选用先进的清洁生产工艺技术和高效末端治理装备,建立资源回收循环利用机制,减少污染物排放,实现工厂的绿色生产。

针对钦州、贵港、百色、贺州、来宾二类地区,将发展绿色产业作为主要碳减排方向,提出发展特色新型产业策略。特别是百色地区,提出控制工业能耗策略。利用资金、技术等优势,进行工业和能源结构调整,促进能源低碳化改造;加强低碳清洁能源开发利用。政府对达标企业给予税收优惠或相应补贴,对碳减排专利技术给予奖励与扶持;实施能源技术变革策略,即强化绿色基础产业支撑,推动能源体系绿色低碳转型,积极采用碳减排变革性技术,多途径、多方式降低能源使用造成的碳排放量等等,以此缓解碳排放压力。

针对第三类地区的桂林和玉林,这两个城市的GDP相差不大,这类地区主要发展旅游业,不过近几年第二产业增加量最大。这类地区能源消耗量不高,旅游人数较多,汽车碳排放量大,所以,低碳出行应作为碳减排的最佳路径。

政府应该建立健全有助相关低碳生活、绿色出行的法律、法规、政策、制度,严格执行。积极建设有利低碳生活、绿色出行的基础设施,较好满足群众的需要。大力宣传生态文明的意义和要求,教育、引导群众响应低碳生活、绿色出行。总结工作经验、教训,表彰先进典型,批评消极现象。

旅行机构推出的相关环保低碳政策与低碳出行线路、个人出行中携带环保行李、住环保旅馆、选择二氧化碳排放较低的交通工具等方面。

从社会角度,应该积极支持、配合,形成齐抓共管局面。结合行业特点,立足自身实际参与,以实际行动支持、鼓励。遵纪守法,响应号召,不做与低碳生活、绿色出行要求相悖的事。在全社会形成低碳生活、绿色出行光荣,反之可耻氛围。

针对梧州、北海、防城港、河池、崇左这些四类地区,第四类,碳排放量最低,能源消耗最低,第二产业贡献率最低,人均GDP高。将发展绿色产业作为主要碳减排方向,提出发展特色新型产业策略,提高第一产业比重。在保证碳排放量合理的情况下,提升该区域经济水平。此外将居民生活和垃圾分类调作为次要碳减排方向,提公共服务设施优配、发展旅游业等策略。公共服务设施优配策略要与第三产业发展 结合起来,提升相互之间的适配度,合理控制地区生活的碳排放量。

5. 结论及其政策建议

5.1. 结论

由此可见,广西各市的碳排放量会因各市的人均GDP,能源消耗量,第二产业对GDP的贡献率等各个指标的不同而产生差异。第一类地区的碳排放量特征表现为,整体碳排放量高,能源强度高,经济发达,南宁产业结构合理,柳州产业结构不合理第二类地区的碳排放特征表现为,整体碳排放量低,能源强度低,经济欠发达,产业结构合理。需要大力发展绿色经济,可以从旅游业方向入手,向桂林地区学习如何发展旅游业。第三类地区碳排放特征表现为碳排放量整体偏高,能源强度中等,经济水平为中等偏低,产业结构不合理。需要利用新能源代替传统的高碳排放的能源,以降低二氧化碳的排放。要提倡低碳出行,降低汽车尾气的排放从而达到碳减排的效果。第四类地区的碳排放特征表现为整体碳排放量低,能源强度低,经济发展为水平高,产业结构不合理。应在保证低碳排放的条件下,发展第二产业,让环保和经济双向发展。

5.2. 政策建议

5.2.1. 健全绿色低碳循环发展的产业体系

进一步调整优化产业结构,坚决遏制“两高”项目盲目发展,加快淘汰落后低效产能。全面推行清洁生产,依法在“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核,加强节能降碳环保技术、清洁生产技术、资源综合利用技术推广应用,推动新建工业项目单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产国内先进水平。组织实施“两高”行业节能技改专项行动,在钢铁、石化、化工、有色金属、制药、制糖、建材、造纸等行业开展绿色化改造。到2025年,全区万元工业增加值能耗比2020年下降16.6%。积极支持创建资源综合利用基地和大宗固体废弃物综合利用骨干企业,提升工业固体废物综合利用能力,到2025年,完成防城港、贵港、梧州、百色、玉林等5个国家资源综合利用基地建设,基地大宗固废综合利用率75%以上。推行产品绿色设计,加快绿色制造体系建设。支持梧州、玉林等地发展再制造产业,加强再制造产品认证与推广应用,大力推动梧州再制造产业示范基地争创国家级示范基地。出台“散乱污”企业认定和管理办法,分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施。加快实施排污许可证制度。加强工业生产过程中危险废物监管。

5.2.2. 积极发展清洁能源推进能源结构调整优化

坚持节能优先,严格执行国家能耗双控制度。积极发展绿色能源,大力推动风电、光伏发电发展,因地制宜发展生物质能,提升地热能、海洋能、氢能等新型能源开发利用能力。加快推进抽水蓄能电站建设,推广大容量新型储能应用。积极构建以新能源为主的新型电力系统。增加城镇和农村清洁能源供应,大力发展分布式光伏发电,重点推进公共设施、商业楼宇、住宅小区、工业厂房、农村住宅等屋顶光伏、户用光伏建设,鼓励在铁路、高速公路沿线等空余可用土地布局分布式光伏廊道。到2025年,全区清洁能源装机占比明显提高。促进燃煤清洁高效开发转化利用,深入推进超低排放和节能改造,持续淘汰关停落后煤电机组。严控新增煤电装机容量,严把自备煤电机组准入关。提高能源输配效率。实施城乡配电网建设和智能升级计划,巩固提升农村电网保障水平。加快天然气基础设施建设和互联互通,提高全区天然气利用水平。探索开展二氧化碳捕集、利用和封存试验试点。

5.2.3. 推动绿色金融引导重点城市产业结构调整

加大绿色信贷、绿色债券、绿色股权融资对绿色环保领域金融支持力度。支持南宁、柳州、桂林、贺州等绿色金融改革创新示范区研发能源效率贷款等绿色信贷产品。优先推荐符合条件的绿色基础设施和公共服务项目申报地方政府专项债券。将金融机构绿色信贷政策落实情况纳入广西金融机构货币信贷政策执行效果评估,持续按季开展法人银行业金融机构绿色金融评价,将评价结果纳入央行金融机构评级等中国人民银行政策和审慎管理工具,并积极探索和依法依规拓展绿色金融评价结果的应用场景。发展绿色保险,发挥保险费率调节机制作用。鼓励按市场化方式发起设立各类绿色、环保产业发展基金及科创基金,探索创立自治区绿色低碳循环发展基金。建立绿色金融服务平台和绿色企业(项目)库。支持符合条件的绿色产业企业上市融资。支持金融机构和相关企业在国际市场开展绿色融资。引导和促进应对气候变化领域的投融资活动。探索实施企业环境信用评价,完善绿色担保机制和风险补偿机制。

5.2.4. 完善城市碳排放法律法规和环境保护机制

严格落实绿色设计、强化清洁生产、提高资源利用效率、发展循环经济、严格污染治理、推动绿色产业发展、扩大绿色消费、实行环境信息公开、应对气候变化等方面法律法规制度。加强绿色政策指引,制定碳达峰、碳中和政策体系系列文件。强化执法监督,加大违法行为查处和问责力度,加强行政执法机关与监察机关、司法机关的工作衔接配合。

基金项目

广西人文社科发展研究中心“科学研究工程”专项项目(WKZX2022001),四川省社会科学重点研究基地——系统科学与企业发展研究中心(XQ22B09),广西科技大学创新创业项目(S202210594057)。