摘要: 目的:探究大学生的心理痛苦是如何影响自杀意念的,并了解它们与绝望、拒绝敏感性和生命意义的关系。方法:采用方便取样的方法随机抽取738名大学生进行心理痛苦量表(PAS)、自杀意念自评量表(SIOSS)、Beck绝望量表(BHS)、拒绝敏感性量表、人生意义问卷(C-MLQ)的进行施策。结果:心理痛苦与拒绝敏感性、绝望、自杀意念均成显著正相关(r = 0.352, p < 0.01; r = 0.520, p < 0.01; r = 0.598, p < 0.01),与生命意义成显著负相关(r = −0.192, p < 0.01);拒绝敏感性与绝望、自杀意念成显著正相关(r = 0.235, p < 0.01; r = 0.321, p < 0.01);生命意义与绝望、自杀意念成显著负相关(r = −0.364, p < 0.01; r = −0.324, p < 0.01);绝望与自杀意念成显著正相关(r = 0.737, p < 0.01)。在心理痛苦对自杀意念影响的多重中介模型中,拒绝敏感性与绝望起并行中介的作用,生命意义与绝望起链式中介的作用(

χ2/df = 1.926, RMSEA = 0.035, NFI = 0.997, RFI = 0.983, IFI = 0.998, TLI = 0.992, CFI = 0.998)。结论:心理痛苦可以直接正向预测自杀意念,也可以通过拒绝敏感性、绝望和生命意义间接影响自杀意念的产生。

Abstract:

Objective: To explore the relationship between college students’ psychache and suicidal ideation, and to understand their relationship with hopelessness, rejection sensitivity and the meaning of life. Methods: 738 college students were randomly selected by convenient sampling method to carry out The Psych-ache Scale (PAS), Self-rating Idea of Suicide Scale (SIOSS), Beck Hopelessness scale (BHS), Rejection Sensitivity Scale, and Chinese Meaning in Life Questionnaire (C-MLQ). Results: Psychache was correlated with rejection sensitivity, hopelessness, and suicidal ideation (r = 0.352, p < 0.01; r = 0.520, p < 0.01; r = 0.598, p < 0.01), and psychache was correlated with the meaning of life (r = −0.192, p < 0.01); Rejection sensitivity was correlated with hopelessness and suicidal ideation (r = 0.235, p < 0.01; r = 0.321, p < 0.01); The meaning of life was correlated with hopelessness and suicidal ideation (r = −0.364, p < 0.01; r = −0.324, p < 0.01); Hopelessness was correlated with suicidal ideation (r = 0.737, p < 0.01). In the multiple mediating models of the effect of psychache on suicidal ideation, rejection sensitivity and hopelessness play a parallel mediation role, and life meaning and hopelessness play a role in chain mediation (χ2/df = 1.926, RMSEA = 0.035, NFI = 0.997, RFI = 0.983, IFI = 0.998, TLI = 0.992, CFI = 0.998). Conclusion: Psychache can directly and positively predict suicidal ideation, and can also indirectly affect suicidal ideation through rejection sensitivity, hopelessness and the meaning of life.

1. 引言

自杀(suicide)即个体在意识清醒的状态下主动结束自己生命的行为,是自杀意念、自杀计划、自杀未遂以及自杀死亡一系列过程组成的(Perez, 2005; Kolbe et al., 1993)。现在,自杀已成为严重的公共卫生问题。世界卫生组织2019年公布的自杀数据显示,有70多万人死于自杀,即每100例死亡中有1例是自杀(WHO, 2022)。在中国,自杀被认为是五大死因之一,且对于15~35岁青年群体来说,自杀已成为首要死因(Wang et al., 2014)。所以关于自杀的预防十分必要,世界卫生组织还提出到2030年全球要降低30%的自杀率的目标(WHO, 2022)。

在众多研究中,自杀意念是导致自杀行为发生的早期必然心理过程(牛威等,2014),可以有效的预测自伤、自杀行为。因此预防自杀意念的产生可以有效阻止自杀行为的发生。在自杀的理论模型中,Jobes的现象学模型强调以心理痛作为其理论模型的核心,强调个体的感受、情感的升级与认知的激活导致实际自杀行为的发生(张宏宇,马慧,2018)。心理痛苦(psychache)是由于心理压力和情绪创伤所导致的一种区别于身体创伤的疼痛(吴才智等,2020)。Shneidman认为心理痛苦对自杀意念和自杀未遂的影响巨大,是自杀发生的首要且必要的条件(Shneidman, 1993),Hall等人的研究也表明心理痛苦能够正向预测自杀意念和自杀未遂(Hall et al., 2020)。因此心理痛苦是自杀意念、自杀行为产生最直接的原因之一。心理痛苦是如何影响自杀意念的,是否还通过别的因素来影响自杀意念,需要进一步的研究。在Jobes的现象学模型中,个体应对心理痛苦的方式有指向个体内部因素和指向人际关系因素两种,指向内部的过程中可能产生更多的绝望,而绝望也是产生自杀意念的重要危险因素(林琳等,2018),研究表明个体越感到绝望,就越容易产生自杀意念(杜睿,江光荣,2015);指向外部的过程中可能使个体对别人的拒绝更加敏感,而拒绝敏感性是长期处于消极、痛苦等情绪下产生的(林艳婷等,2022),是急性自杀意念的诊断标准或特征(Hsu & Jarcho, 2021),是大学生非自杀性自伤行为的正向预测因素(李志楠等,2021),因此对拒绝越敏感,越有可能产生自杀意念。个体在这两种应对过程中,内部认知过程中各种生存理由与死亡理由相互交互,不断产生相互的影响与冲突,才会有自杀意念与行为的发生。因此生存的理由即生命的意义是影响自杀的近端因素,对个体来讲,当生存的意义大于死亡的意义时,就不会发生自杀;当死亡的意义大于生存的意义时,就会发生自杀。

因此,指向人际间的拒绝敏感性、指向个体内部的绝望感和与之斗争的生命意义均可能影响心理痛苦对自杀意念的预测。本研究将在心理痛的理论模型上对其关系进行探讨。

2. 实验方法

2.1. 被试

在几所大学中采用方便取样的方式对在校大学生进行施测,平均年龄为23.51 ± 3.94岁。使用问卷星的方式收集数据,共计900份,最终入组738份,排除标准:1) 问卷答题总时间 < 100 s;2) 自杀意念自评量表的掩饰因子 > 4分。

2.2. 工具

2.2.1. 心理痛苦量表(The Psych-ache Scale, PAS)

心理痛苦量表(PAS)由Holden等人编制,杨丽、陈伟等人修订(杨丽等,2017),是单维度问卷,共计13道题,采用5点计分,从1到5依次是从不、有时、经常、非常多、几乎总是。量表被用于测评被试对负性情绪如内疚、绝望、丧失、恐惧等的内省体验,量表的总分越高,代表个体感知到的心理痛苦越大。在本次测验中,总量表的Cronbach’s α系数为0.963。

2.2.2. 自杀意念自评量表(Self-rating Idea of Suicide Scale, SIOSS)

自杀意念自评量表(SIOSS)由夏朝云等人(夏朝云等,2007;夏朝云等,2002)编制,包含绝望因子、乐观因子、睡眠因子与掩饰因子,共计26道题,采用是否计分。其中,掩饰因子 > 4分被认为此问卷测量不可靠;绝望因子、乐观因子和睡眠因子三者的总分作为自杀意念的测量分值,如果三者总分 ≥ 12分被认为有自杀意念的,分值越高表明自杀意念越强烈。在本次测验中,总量表的Cronbach’s α系数为0.89。

2.2.3. Beck绝望量表(BHS)

Beck绝望量表(BHS)由孔媛媛等人翻译修订(孔媛媛,2007),包含对未来的感觉、动力丧失、对未来的期望三个因子,共计20道题,其中9项为负性描述,11项为正性描述,是否计分。量表被用来测量绝望的程度,0~3分为正常,4~8分为轻度绝望,9~14分为中度绝望,大于14分为重度绝望,分值越高,绝望的程度越重。在本次测验中,总量表的Cronbach’s α系数为0.789。

2.2.4. 拒绝敏感性量表

期待拒绝倾向性量表(The Tendency to Expect Rejection Scale)由Rebacca L Jobe编制,李霞对其进行修订并改名为拒绝敏感性量表(李霞,2007)。量表包含18个项目,采用五点计分,从1至5分别是不同意、稍不同意、中立、稍同意、同意。被用来测量个体对被拒绝的敏感性,分值越高,拒绝敏感性越高。在本次测验中,总量表的Cronbach’s α系数为0.79。

2.2.5. 人生意义问卷(Meaning in Life Questionnaire, C-MLQ)

人生意义问卷(MLQ)由美国学者Steger编制,王孟成等人修订(王孟成等,2008),包含生命意义感知与生命意义追求两个维度,共计10道题,采用7点计分方式,从1至7分别为完全不符合、很不符合、稍不符合、不确定、稍符合、很符合、完全符合。此量表被用来研究个体在人生意义方面的体验与追求,分值越高,个体的人生意义越高。在本次测验中,总量表的Cronbach’s α系数为0.863。

2.3. 统计方法

采用SPSS23对数据进行录入与清洗,采用Harman单因子检验进行共同方法偏差分析,采用M±SD与斯皮尔曼相关进行描述统计分析。使用Amos进行中介模型建模,并通过bootstrap的检验。

3. 结果

3.1. 共同方法偏差分析

对可能存在的共同方法偏差采用了Harman单因子检验,Harman单因子检验结果显示,第一公因子的方差解释百分比为22.26%,小于40%,因此可以认为不存在严重的共同方法偏差。

3.2. 描述性统计

由下表1可知心理痛苦与拒绝敏感性、绝望、自杀意念均成显著正相关(r = 0.352, p < 0.01; r = 0.520, p < 0.01; r = 0.598, p < 0.01),与生命意义成显著负相关(r = −0.192, p < 0.01);拒绝敏感性与绝望、自杀意念成显著正相关(r = 0.235, p < 0.01; r = 0.321, p < 0.01);生命意义与绝望、自杀意念成显著负相关(r = −0.364, p < 0.01; r = −0.324, p < 0.01);绝望与自杀意念成显著正相关(r = 0.737, p < 0.01)。

Table 1. Descriptive statistics and correlation analysis of each variable (N = 738)

表1. 各变量的描述性统计及相关分析(N = 738)

3.3. 中介模型

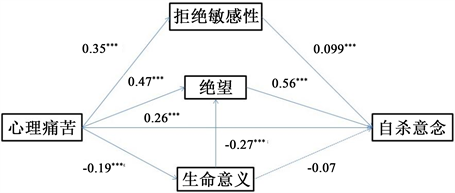

根据理论假设,以心理痛苦为自变量,自杀意念为因变量,拒绝敏感性、绝望、生命意义为中介变量,利用Amos构建多重结构模型。模型的拟合指标为c2/df = 1.926,RMSEA = 0.035,NFI = 0.997,RFI = 0.983,IFI = 0.998,TLI = 0.992,CFI = 0.998。拟合指数较好,可以接受该模型。由下图1、表2可知,心理痛苦对自杀意念有正向预测作用,直接效应为0.265;除此之外,心理痛苦还可以通过绝望与拒绝敏感性的并行中介效应影响自杀意念,间接效应分别为0.263与0.032;同时心理痛苦还可以通过生命意义、绝望的链式中介效应影响自杀意念,间接效应为0.029。因此,间接效应占总效应的55.01%。并且心理痛苦→生命意义→自杀意念这条路径不显著,生命意义单独的中介作用不存在。

注:虚线为路径不显著。

注:虚线为路径不显著。

Figure 1. The effect of psychological distress on suicidal ideation in college students: The mediating role of rejection sensitivity, hopeless and meaning in life

图1. 大学生心理痛苦对自杀意念的影响:拒绝敏感性、绝望与生命意义的中介作用

Table 2. Bootstrap validation of multiple mediation models

表2. 多重中介模型的Bootstrap检验

注:直接路径为心理痛苦→自杀意念,间接路径1为心理痛苦→拒绝敏感性→自杀意念,间接路径2为心理痛苦→绝望→自杀意念,间接路径3为心理痛苦→生命意义→自杀意念,间接路径4心理痛苦→生命意义→绝望→自杀意念,总间接路径为间接路径1 + 2 + 4,总路径为直接路径 + 总间接路径。

4. 讨论

4.1. 心理痛苦对自杀意念的影响

本研究发现心理痛苦对自杀意念有正向预测的作用,这与Jobes的现象学模型(张宏宇,马慧,2018)和Edwin Shneideman的心理痛苦模型(Shneidman, 1993)的核心相一致,即“没有心理痛苦,就没有自杀”(哈丽娜等,2022)。也与大部分研究相一致:大数据显示大学生在疫情期间的自杀风险与心理痛苦、自杀能力相关程度最高(Calati et al., 2022);心理痛苦与复杂悲伤和抑郁症的严重程度密切相关,且自杀尝试者的心理疼痛明显升高(Frumkin et al., 2021);心理痛苦耐受性对有创伤性童年经历的药物滥用个体的自杀意念,并对预防和临床干预有关该人群自杀意念有相关意义(Martins et al., 2022)。当然也与某些研究不一致:一项氯胺酮的临床测验发现,心理痛苦和绝望与用药后的自杀意念无关,二者与自杀意念无前瞻性关联(Ballard et al., 2022)。这可能与评估方式与样本量有关。综上,心理痛苦可以预测自杀意念,当心理痛苦的量累积到个体无法承受,自杀意念的程度越深,自杀行为越有可能发生。

4.2. 拒绝敏感性、绝望的并行中介作用

本研究表明拒绝敏感性与绝望均在心理痛苦对自杀意念的影响中起部分中介的作用,即心理痛苦可以影响个体的拒绝敏感性,从而影响自杀意念,这与前人研究相似。拒绝是对个体归属感的直接威胁,非常影响个体的心理健康状态,而消极情绪(抑郁、心理痛苦等)同样可以影响个体的拒绝敏感性。拒绝敏感性与自杀意念间接相关,从人际自杀理论角度看拒绝敏感性与归属受挫感和累赘感直接相关(Brown et al., 2019),从自杀行为的综合动机意志模型来看拒绝敏感性与因失败感陷入困境相关(Moscardini et al., 2022),与性少数群体的自杀意念直接相关(Na et al., 2022)。因此拒绝敏感性可以在心理痛苦与自杀意念的关系中起中介作用。这可能是当个体产生心理痛苦时采取了指向外部因素的人际关系的应对方式,对于别人的拒绝与排斥十分或过度敏感,产生了受挫的归属感、失败感,从而导致自杀意念的产生。

绝望是自杀者自杀前的重要心理特征与情感感受,Case与Deaton在2015年的报告中指出美国的“绝望死亡”的人数以出乎意料的幅度在增长,而在这些“绝望死亡”的人群当中大部分是因为“生活绝望”选择了自杀(Moscardini et al., 2022; Na et al., 2022)。很多事件、情绪、认知等都可以导致个体陷入绝望困境。当个体遭受生理学、心理学和社会学等方面的影响诱发了个体的心理痛苦,在应对心理痛苦时指向了个体内部因素,因此才有可能使个体陷入绝望的困境,而绝望是自杀意念滋生的土壤,随着绝望的加深,生存的意义变得毫无价值,死亡的意义变得十分重要,绝望时对自杀意念的迷恋往往是因为自杀提供了一个解决问题的方案,使得个体得以解脱(Farber, 1987)。因此绝望可以正向预测自杀意念,心理痛苦也可以通过影响个体的绝望感从而影响自杀意念。

4.3. 生命意义、绝望的链式中介作用

在Jobes的现象学模型中,心理痛苦是模型的核心,也是情绪激活的部分,但从心理痛苦到自杀意念的产生需要认知的激活(张宏宇,马慧,2018)。在认知激活过程中主要是自杀的冲突产生的,自杀冲突最主要的部分是生存理由与死亡理由对抗的过程,当生存的理由大于死亡理由时,个体将不会发生自杀,当死亡理由大于生存理由时,自杀意念滋生与自杀行为发生的风险将迅速扩大,因此生命意义是个体自杀最直接的保护性因素。心理痛苦可以负向预测生命意义,大量研究表明身体疼痛、连贯性痛苦与生命意义显著相关(Boring et al., 2022),心理的痛苦在急剧增加时对生存的价值也会产生怀疑,从而导致生命意义的降低。生命意义可以负向预测绝望,个体觉得生命意义越高,越觉得生命有价值、有希望;生命意义越低,越觉得人生没有价值,甚至陷入绝望的困境中,从而导致自杀意念的产生。在本模型中,生命意义与自杀意念的直接路径系数过小,与一些前人研究不太一致,这可能是由于问卷的选择、此问卷本身的两个维度(追求与体验)彼此独立相关(张姝玥,许燕,2014)。

5. 结论

在大学生群体中,心理痛苦可以直接影响自杀意念,也可以通过应对心理痛苦的两种指向:指向外部的人际因素的拒绝敏感性、指向内部的个体因素的绝望来影响自杀意念,还可以通过与此进行认知斗争的生命意义进而影响绝望感来影响自杀意念。因此加强学生之间的人际关系、关心学生的内心感受与生命意义,对预防自杀十分有帮助。

基金项目

“十四五”军队后勤科研重点项目,BKJ21J013。

NOTES

*共一作者。

#通讯作者。