1. 引言

新时代催生新形势,新形势呼唤新作为,国家教育事业与时俱进启动“新文科”建设。哲学社会科学对于高校文化育人体系构建、思想道德建设与社会主义核心价值观培养意义重大。“新文科”建设的提出,实现了对传统文科的新突破,赋予了文科教育新内涵与新动力,为传统文科发展谋求新出路,搭建新平台,为高校人才全面发展提供了新机遇与新途径,促进文科教育创新与发展。随着国家对外开放水平的不断提高,外语在架构中外沟通交流的语言桥梁,树立维护国际中的国家形象、增强国家软实力与文化自信、促进中外学术成果交流发展等方面显现出日益重要的战略地位与作用,外语作为哲学社会科学的重要组成部分,理应顺势而为,乘势而上,而外语教育教学则可依托“新文科”建设的良好契机,锚定人才培养多元化目标,明确学科发展方向,答好“新文科”背景下培育外语“新人”的时代命题。

2. “新文科”建设的内涵及重要意义

国家的发展离不开自然科学和哲学社会科学的相辅相成、相互促进。为明确高校新时代教育定位与使命担当,立足中国特色高质量教育体系建设,更好服务于国家经济社会发展,2019年,教育部等13个部门联合启动“六卓越一拔尖”计划2.0,全面推进“新四科”建设,即,新工科、新医科、新农科、新文科。2020年,为研究中国高等文科教育发展新举措,新文科建设工作会在山东大学召开,会上发布《新文科建设宣言》,聚焦国家新一轮对外开放战略和“一带一路”建设,把握中华民族伟大复兴战略全局,力倡文理交叉、文文合作与深度融通,融入现代信息技术赋能文科教育,充分发挥文科以文育人、以文化人的教育功能。因此,关注“新文科”建设的背景、内涵以及本质特征,对高校人才培养与教育模式改革具有重要的实践指导意义。

2.1. “新文科”建设的内涵

2.1.1. 新文科“新”在战略定位

自提出文化强国战略以来,中国社会主义文化不断繁荣发展,唱响时代发展主旋律,我国文化软实力、影响力以及文化自信心和自豪感不断提升,得以彰显。此外,我国高校全面深化“三全育人”改革,坚持以人为本、立德树人教育理念,落实立德树人根本任务,紧紧围绕为党育人、为国育才着力点,不断为培育时代新人,贯彻教育强国战略,作出积极努力。新文科建设与国家战略一脉相承,战略定位明晰,因时而新、因势而变,是坚定文化自信、培育时代新人、建设教育强国不可或缺的重要一环。

2.1.2. 新文科“新”在科际联通

新文科建设旨在推动文科教育的创造性转化和创新性发展,倡导对传统文科进行学科重组、文理交叉,科际联动,致力于打造综合性跨学科学习模式,为学科建设提供新动力。新文科与新工科、新医科、新农科融合发展、相互促进,新文科建设为新工科、新医科、新农科发展注入新元素、新活力,新工科、新医科、新农科则为新文科提出新命题、新方法 [1] ,丰富新文科建设下学科知识体系,有利于新文科建设夯基固本。

2.1.3. 新文科“新”在技术融入

随着我国科技的不断进步,现代信息技术、数字化产品方兴未艾,不断涌现,大数据分析、互联网、人工智能等科学技术与哲学社会科学研究发展深度融合;现代信息技术更新了教育教学方式与手段,数字化教学、网络化教学、智能化教学、虚拟仿真实验技术走进高校课堂,推动静态化教学向动态化教学模式转变,推动形成“互联网 + 高等教育”新形态 [2] (p. 14),有利于高校全方位、多层次、多领域协同育人。

2.2. “新文科”建设的重要意义

2.2.1. 注入新能源,赋能文科育人实效

新文科建设以科际融合为特点的发展范式有助于为文科教育注入全新时代内涵和新能源,切切实实地发挥好人文学科教育思想引领、价值观塑造、道德培育、气质熏陶的重要作用,赋能育人铸魂工程实效。同时新文科建设以“育人”为主要目的,加强新文科建设有利于提升高校学生的人文素养,丰富人文内涵,增强人格魅力,树立文化自信心和自豪感,将高校学生培育成“又专又红”、全面发展的时代新人,以坚定的理想信念投入到实现中华民族伟大复兴的实践中去。

2.2.2. 把握全局,促进高等教育行稳致远

新文科建设让人文学科的发展不再单枪匹马,固步自封,“新文科”建设的价值应从整个高等教育改革发展的角度来审视“新文科”建设 [3] (p. 82)。新文科建设强调科际融合,注重现代新技术、新方法、新理念的融入,注重思政元素的融入,一方面有助于为文科教育教学提供改革创新的动力,丰富人文教学的时代内涵,激发活力与价值,从而培育新型人才。另一方面,新文科建设强调打破专业发展壁垒,有助于促进其与理工农医各学科交流互鉴、协同发展,为其提供方法论的指导,更新学科研究范式,丰富高等教育体系,促进高等教育行稳致远。

2.2.3. 与时代共振,提升国家软实力

文科教育是形成国家民族文化自觉的主战场主阵地主渠道,提升国家文化软实力具有重要意义 [4] 。新文科建设从中华民族优秀传统文化汲取精华营养,发挥传统文化的凝聚力、感召力和影响力,夯实传统文化的塑造力,对于高校英语学科发展而言,将中国文化同语言结合,发挥语言的桥梁纽带作用,让中华民族优秀文化走出国门,走向世界,让其即润物无声,同时又掷地有声。同时,新文科建设有助于充分发挥社会主义核心价值观的生命力与价值引导作用,结合民族精神和时代精神,提升文明素养和精神品格。此外,新文科建设立足于文化强国发展全局,有助于提升国家文化软实力,博采众长,让优秀文化发光发彩,提升国家形象和国际影响力。

3. 外语专业教学模式存在的问题与不足

随着改革开放和“一带一路”倡议的深入发展,中国与世界联系频繁,交流密切,致力于构建人类命运共同体,在此背景下,中国外语教育肩负重要使命,外语教学改革势在必行。但是目前,高校外语教学模式仍存在局限性,在一定程度上限制了外语专业学生的综合素质培养与人格塑造。高校外语教学模式局限性总结为以下几大方面:

3.1. 外语教学模式及方法较为单一

当前,教育模式较为单一是我国外语专业教育教学面临的普遍问题,课堂教学仍延续教师主导课堂、学生听讲的传统教学模式,只有单向教授而无双向互动。大部分教师依旧存在照本宣读、“佛系教学”的现象,机械性进行知识的强行灌输,学生被动接受知识,即便是完成了课堂全部内容教学,但是极大地忽视了学生的主体地位,割裂了“教师主导,学生主体”的结合关系,课堂上缺乏师生互动,以至于无法调动学生课堂积极性与主动性,没有充分给予学生思考理解问题、消化吸收知识的时间,课堂效果不理想,课堂知识转化效率较低。

3.2. 学生综合素养与创新能力不足

外语专业学生综合素养与创新能力良莠不齐。一方面,受应试教育的影响,部分学生依旧遵循“死记硬背”、“题海战术”、“单向知识输入”等方法,局限于学科内部知识的学习与研究,知识的横向、纵向拓展程度较弱,对于跨学科、跨领域的方法论缺乏必要的探索与理解,造成学生知识面狭窄且滞后;另一方面,部分学生实践能力较差,只知枯坐在课堂之中,语言环境单一,自主创新意识缺乏,创新素养不足,严重限制了创新能力的开发和培养。

3.3. 教师队伍难以做到“专而精”和“博而广”

教师是高校发展与人才培养的中坚力量,肩负着教书育人、传道授业解惑的神圣职责,教师的专业素养在很大程度上会影响学生成长成才。但是,部分教师仍然欠缺正确处理教材的能力和良好教学设计的能力,持有“PPT在手,课堂我有”的教学心态,课堂氛围枯燥,课堂效率低下;其次,部分高校教师很难做到既“专而精”,又要“博而广”,缺乏过硬的专业能力、科研能力和教学能力,持有“佛系”态度,不善于更新知识、运用新的教学法和学习现代信息化教学技术,在课堂教学中对于知识点及背后理论的讲解及拓展不够深入,出现教师失信于学生的尴尬局面,难以激发学生的自主学习与研究能力。

4. 基于CiteSpace的“新文科”建设可视化分析

为清晰呈现“新文科”领域核心研究主题与发展动态,更好地探析此背景下外语专业学生科学素质培育举措和路径,本文从CNKI数据库2019年至2022年收录的文献中筛选出1157篇“新文科”建设研究文献为数据来源,借助CiteSpace信息可视化软件,绘制生成系列知识图谱,并在此基础上进行可视化分析。

4.1. 数据来源与处理

第一步,选择“新文科”与“新文科建设”为主题词进行高级检索,检索时间跨度为2019年至2022年3月;第二步,进行相关文献的筛选,去掉无作者标注、会议论坛、英文文献等,共筛选出有效文献1157篇;第三步,转换文件格式,将选定文献从数据库中导出,借助CiteSpace软件中的Data Processing Utilities对文件格式进行预处理,方便后续数据导入。

4.2. 分析工具

本研究使用由陈超美教授开发的分析工具CiteSpace (5.7 R5版本),本研究主要使用核心作者群发文量、关键词共现,关键词聚类分析,CiteSpace软件的参数设置在默认值基础上稍作调整。

4.3. 动态分析

通过运行CiteSpace (5.7 R5版本)生成关键词共现与关键词聚类可视化图谱,对各个学者对于“新文科”建设研究领域的热点话题及研究方向进行综述,为探析“新文科”背景下人才培养路径给予启示与指导。

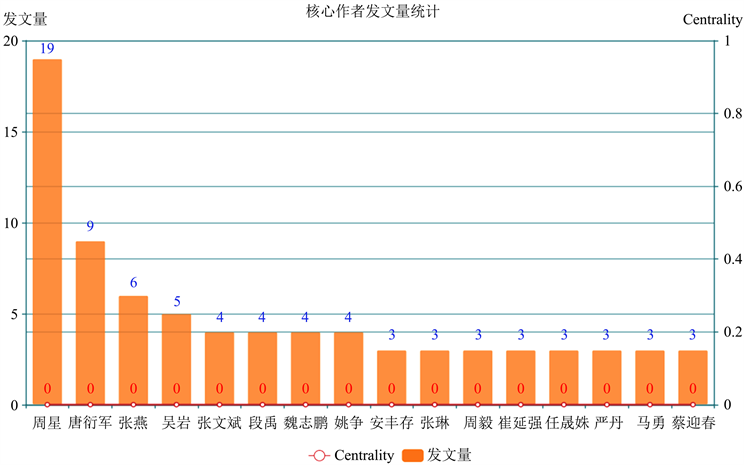

4.3.1. 核心作者群分析

将研究数据导入CiteSpace5.7 R5,以“Author”为节点类型绘制核心作者聚类图谱,时间跨度选择为2016~2022,时间间隔(Time Slices)设置为1,其他参数为默认值。依据聚类图谱可知作者发文量高低排序:周星发文量最高为19篇;其次,唐衍军发文量为9篇;张燕发文量为6篇;吴岩发文量为5篇;夏文斌、段禹、魏志鹏、姚争等4人发文量均为4篇;安丰存、张琳、周毅、崔延强、任晟姝、严丹、马勇、蔡迎春等8人发文量均为3篇;其余作者多为2篇或1篇,因此没有显示在图谱中。由此可见,以上几位学者对于新文科背景下的学科建设与人才发展研究成果较多并且颇有建树,在一定程度上为新文科建设的发展奠定了良好基础,具体成果详见图1。然而,由图表可知,各个核心作者之间的中介中心性(Centrality)为0,表示作者个人虽然在相关领域研究发展突出,但是彼此之间缺乏必要程度的交流和合作,研究相关性较为分散,尚未形成核心作者群。

Figure 1. Publication statistics of core author group

图1. 核心作者群发文量统计

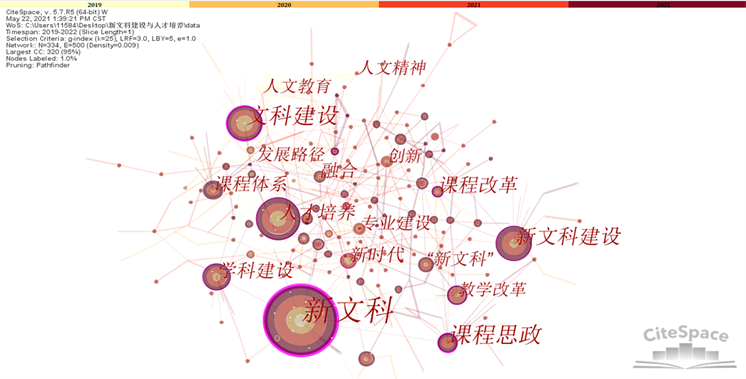

4.3.2. 关键词共现

本研究将数据导入CiteSpace5.7 R5,以“关键词keyword”为节点类型绘制“新文科”建设研究关键词共现图谱,时间跨度选择为2016~2022,时间间隔(Time Slices)设置为1;其他参数不变。运行软件,得到关键词共现图谱,如图2所示。

Figure 2. Keyword co-occurrence networks

图2. 关键词共现图谱

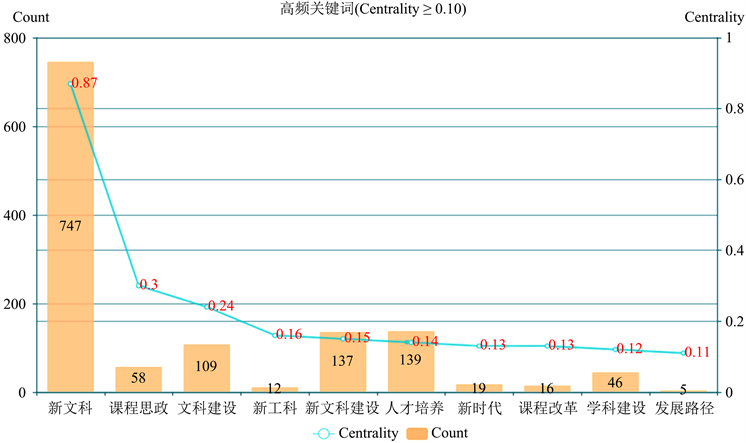

Figure 3. High frequency keywords (Centrality ≥ 0.10)

图3. 高频关键词(中心性 ≥ 0.10)

通过对关键词共现网络图谱发现,目前改领域研究热点关键词为“新文科”、“新文科建设”、“学科建设”、“课程改革”、“创新融合”、“人才培养”、“课程思政”、“教学改革”、“发展路径”等,同时也可以看出“新文科”节点外圈被紫色环圈包围,表征中介中心性较强。同时,统计出“新文科”建设文献中中介中心性(Centrality) ≥ 0.10的节点,如图3高频关键词信息所示,说明此类节点为高频关键词,由此说明,上述关键词作为“新文科”背景下人才培养机制建设研究领域的重要切入点是可取的。

由关键词共现图谱以及高频关键词信息可知,对于“新文科”建设的研究主要围绕以下方面:

一是“新文科”的时代内涵与时代价值剖析。新文科的建设发展标志着文科专业逐渐向跨学科,甚至是超学科转型 [5] 。就新文科的时代内涵而言,张俊宗 [2] (p. 13)从学科维度、历史维度、时代维度和中国维度对新文科的时代景观进行解读与分析。龙宝新 [6] 指出,新文科是文科集群生长的学科共生体,是以中国价值为内核的学科集成体,是“求知、育人、服务”三位一体的功能集合体。金祥荣,朱一鸿 [7] 对新文科内涵进行剖析并指出新文科建设要树立培育时代新人的根本任务,锚定强化价值引领的根本要求,推进专业优化、课程提质和模式创新的三大抓手,实现人才质量提升的最终目标。亢升,刘亚兰 [8] 指出了新文科建设倡导转变学术研究范式、转变专业人才培养模式两大区向,让学术研究与人才培养符合新时代发展命题,并不与之相脱节。新命题呼唤新作为,文文交互,文理互通,“融通理念”成为新文科建设的重要代名词之一,单一学科向多学科、跨学科转型,传统文科即便自身潜力多么巨大,如果“单枪匹马上战场”,只能故步自封,失去发展生机与活力,逐渐被淘汰,难以实现“破中有立,立中有道”的本质改变。

二是“新文科”背景下的专业建设与人才培养。新文科建设深植于人文社会科学发展脉络,是对于传统文科的革故鼎新,内外兼修,是人文社会科学适应时代发展的必然结果 [9] (p. 283)。专业建设既要服务于国家战略又要服务于学科自身发展要求,研究学科间知识网络,完善“主修 + 辅修”课程建设体系,打破学科间壁垒,实现专业建设的跨学科、超学科发展,提升人文社会科学竞争力,回归育人本质,致力于培育复合型应用型国际化人才 [10] [11] [12] [13] 。新文科符合新时代国家发展的战略要求和人才培养要求,借助产业革命、技术革命等力量,破除传统文科壁垒,不断增强人文社会科学服务社会和经济发展的能力,新文科建设不仅强化了文科育人功能,更是高等教育提质增效的有效途径。

三是“新文科”背景下教学模式和思政课程建设,现代数字化多媒体技术广泛应用于课堂教学,多元化教学模式深入人心,效率较高;其次,依据专业特色实现“课程育人”,以“立德树人”为落脚点,深挖深掘蕴含在各类课程中的思政元素,依托课堂教学、实践活动,将思政元素引入教学内容,探讨思政课程与课程思政的共生关系,避免“两张皮”现象,稳步推进“三全育人”,切切实实做好“铸魂”工程 [14] [15] [16] ,让“专业课”与“思政课”要协同发力,有机结合,共筑育人阵地,牢筑育人育才,立德铸魂工程的关键一环。

4.3.3. 关键词聚类

基于关键词共现图谱,将关系紧密的关键词进行聚类,同一聚类赋值最大者当选为该类的代表,以此构建关键词聚类图谱,如图4所示。其中,模块值为0.7156 > 0.3,轮廓值为0.8854,说明聚类结果较理想,共生成13个聚类模块,每个类团名称为该共现网络中关键词的名称。

此外,根据类团详细信息可发现,聚类图谱展示的所有类团容量(Size) ≥ 10,剪影度(Silhouette) > 0.7,表示类团内部成员之间紧密程度良好,如表1类团信息所示,说明关键词聚类效果较佳,同质性良好。

基于关键词共现图谱,将文献中研究热点话题进行同质化聚类,得出的关键词聚类知识图谱以及类团信息发现,对于新文科建设的相关研究热点话题都离不开以下几大类:新文科建设、学科专业建设、课程改革、人才培养模式与体系、文科建设、建设路径等等几大关键方面。

5. “新文科”背景下外语人才培养路径

新时代人才队伍建设对于国家发展至关重要,是一个国家核心竞争力的重要体现。在“新文科、大外语”的时代发展背景下,培养“一精多会”“一专多能”的外语人才势在必行 [17] 。基于CiteSpace可视化分析结果,探析“新文科”背景下外语专业学生科学素养培育机制创新与建设路径,旨在推动外语教学模式改革,培养外语专业学生的人文素养和科学素养,助推培育新时代复合型外语“新人”。

5.1. 专业优化,实现多元化育人

随着“一带一路”和对外开放的不断深入,“新文科”建设响应国家战略,注重学科间的交叉融合,不仅仅局限于人文社会学科间的交流,还体现在文理跨学科间的合作,以提升语言所承载的专业知识宽度、广度和深度 [18] 。一方面,丰富课程建设,加强与哲学、文学、语言学、社会学、历史学等学科交流,构建“外语 + X”课程模式,融入政治、经济、文化、社会等相关课程,丰富知识体系,完善知识结构,夯实语言基本功,促进学生深度学习,实现全方位育人。另一方面,加强跨学科理论知识培养,让外语专业研究不仅可以运用相关语言理论作为指导,还可以运用哲学、社会学理论甚至依附国家战略背景和人才培养政策作为理论支撑。

5.2. 科技辅助,完善教学模式

新时代,信息技术等高新技术方兴未艾,蓬勃发展,5G通信、人工智能、量子计算、大数据处理、智联网等逐渐广泛应用于人文社会科学的研究过程中,为人文社科提供了新的研究路径和研究工具。第一,丰富课堂教学模式,运用多媒体网络技术呈现多模态的教学内容,采用翻转课堂教学以及“线上 + 线下”混合式教学模式,提高学生学习兴趣以及课堂效率;第二,拓宽教学渠道,打造“互联网 + 微课”,利用超星、钉钉、MOOC等丰富课程资源,学生提供开放、合作、共享的学习渠道以及学习资源;第三,教授现代大数据分析技术,例如SPSS分析、CiteSpace等可视化软件的使用与数据分析方法,和运用社会学研究方法,如社会问卷调查、个案研究、访谈法等,使学生研究内容与技术相结合,用客观数据支持研究结果,让研究用数据与事实客观表达更具说服力;第四,利用各大网络平台,教授学生信息检索方法与正确渠道,提升学生“搜商”,不断培养学生及时、快速、准确获取有用信息的能力。

5.3. 思政融入,夯实教育阵地

“专业课”与“思政课”要协同发力,有机结合,共筑育人阵地。当今,“新文科”建设与“大思政”背景对接,思政元素逐步融入教育教学全过程,让思政元素与专业课相衔接,激发专业课程在价值引领、立德树人、铸魂补钙等方面作用,为“三全育人”奠定良好基础。外语专业理应与国家战略、国家立场、国家形象相照应,立足本土,服务外宣,译好中国故事,讲好中国故事,推动中华优秀文化走出去,让世界听到中国声音。思政课程教学体系紧紧围绕公共基础课程、专业课程以及实践类课程的相辅相成。在公共基础课程上,融入提升大学生思想道德修养、社会主义核心价值观、人文科学素养、国家安全意识等诸多课程。在外语专业课教学中,教师要明确外语专业战略定位,不应只注重对于语言知识的讲解,更要注重对专业课程知识体系中的思政元素深挖深掘,以及中外文化的对比研究,比如,教授知识的同时,营造积极、乐观的教育环境和氛围,潜移默化进行思想政治教育,让思政教育更有温度、更有力度,突出课程教学的人文性,丰富课程的专业性。其次,利用新媒体信息技术,推进思政元素与专业课结合优势与信息技术高度融合,引导学生结合专业特点特色,依托学科优势,积极创作网络文化作品,比如,外文传唱经典红歌、中华文化双语专题生动小课堂等,积极传播先进文化,弘扬时代主旋律,传播正能量。在实践类课程中,增加创新创业教育、社会实习实践类课程,让课堂与社会相联系,让知识与实践相结合,让知识不在囿于课堂环境与书本之中,以此,不断提升大学生创新能力和创新思维。

5.4. 提质增效,完善教师队伍建设

高素质的师资队伍是人才培养强有力的保障。首先,组建校外专家 + 校内专业教师的教学团队,邀请其他学院、专业教师甚至校外专家走进外语课堂与外语专业教师合作教学教研,举办知识讲座、分享交流会和学术研讨会,互鉴互商,精心琢磨教学环节与教学活动,共同探讨外语教学改革新路径,打造“金课”,实现协同育人;其次,发挥学校教学育人导向作用,定期举办青年教师讲课比赛,以赛促教,以赛促学,实施新老教师结对子计划,充分发挥老教师的传、帮、带作用,指导备课、授课、课后反馈全过程,加强青年教师队伍建设,逐步促进青年教师教育教学能力的提升与发展,助力青年教师快速成长。

5.5. 院企合作,协同育人

搭建院企合作、协同育人平台,逐步提升人才培养质量。首先,企业可以通过参与校园文化活动、社会实践活动、志愿服务活动等方式,赋能校园文化建设;其次,通过院企共建实习实训基地、签订实习协议等途径,将课堂搬进企业现场,实现双方优势互补,促进人才流通,为学生搭建学习和实战平台,拓宽学生视野,培养锻炼学生的核心竞争力;最后,学院可聘请企业专家作为兼职导师参与人才培养全过程,以校外最新产业发展态势与实践指导并协助学生参与“互联网+”等课外科技学术实践活动及创新创业竞赛,提升学生的创新能力和创新素养,致力于培养应用型人才。

6. 结论

“新文科”建设对于实现我国高等教育现代化目标至关重要,是对人文社会科学创新发展的积极探索,是对传统文科的“破中有立”与“创新发展”。“新文科”背景下的外语人才培养更应注重内外兼修,丰富内涵,强化专业,实现多元化育人将学科发展、专业发展与国家发展、时代发展相结合,开拓新视野、明确新使命,培养“一专多能”的外语时代“新人”。