1. 引言

近年来,在公共基础设施建设领域,PPP (Public-Private Partnership)项目运作模式受到了政府的青睐,社会资本通过PPP模式与政府磋商合作,在风险分担关系合理的前提下实现政企双方互惠互利和利益相关者多赢的局面。然而,任何工程项目建设都存在着风险。对于通常采用特许经营期BOT模式的PPP项目来说,其风险特征常表现为随机性与繁杂性。项目目标偏离预期也就更容易发生。因此,PPP项目更需要高质量的风险管理。考虑到生物体之所以能够在复杂的环境中长期维持自身稳态,很大程度上是因为其免疫系统发挥的机制作用。生物免疫系统具有识别、记忆等多功能,在无抗原入侵时,机体内通过促进或抑制作用保持一定数量的抗体,从而维持自身稳态。在抗原入侵时,受刺激的抗体会激活免疫反应,识别能消灭抗原的免疫细胞进行克隆,使之分化和增殖,产生大量的抗体以消灭抗原,达到免疫平衡 [1] 。风险管理系统与生物体免疫系统间又极为相似,由此及彼,尝试通过系统间的映射来建立一套类似生物免疫系统免疫机制的PPP项目风险“免疫机制”,以期有效提高PPP项目风险管理的质量,从而保障顺利完成项目的预期目标。

2. PPP项目风险分析

2.1. 宏观层面风险

PPP项目的宏观层面风险具体包括政治风险、社会风险、不可抗力风险、法律风险、市场风险。首

Table 1. Macro-level risks of PPP projects

表1. PPP项目的宏观层面风险

先,PPP项目往往周期较长,稳定的政治环境是PPP项目顺利完成实施建设的重要保障,其包括政府信用风险、腐败风险等。其次,社会公众的舆论是PPP项目社会风险的主要来源。再次,不可抗力风险主要指自然风险如恶劣气象条件和地质条件。再其次,法律风险主要来源于政策改变、法律变更等,最后,经济市场、金融市场等的变化带来的影响是市场风险的主要内容,如利率、汇率的变化。PPP项目的宏观层面风险因素的递阶层次结构如表1所示。

2.2. 中观层面风险

PPP项目的中观层面风险主要包括融资风险、建设风险和运营风险等。首先,融资风险又包含融资失败、融资可行性、资金链断裂等风险。其次,建设风险通常指PPP项目在施工阶段所面临的风险,如质量风险、成本风险、进度风险和安全风险 [2] 。而运营风险则为PPP项目在其运营阶段的潜在风险,如运营不当风险、组织协调风险、市场竞争风险等。PPP项目的中观层面风险因素的递阶层次结构如表2所示。

Table 2. Micro-level risks of PPP projects

表2. PPP项目微观层面风险

2.3. 微观层面风险

PPP项目的微观层面风险主要包括合作风险和第三方风险。PPP项目一般具有规模大、参与方多的特点,PPP项目建设过程中政企间或参与方之间的合作过程都可能产生风险,因此,归类为合作风险。例如因人事变动对项目产生影响或因投资者发生变动而产生的影响等。而为了保证PPP项目在整个操作过程中的公平公正性,通常会引入第三方企业或组织机构来提供保障,也正因此可能伴随着第三方风险的发生,如第三方的破产、第三方的违约等。PPP项目的微观层面风险的递阶层次结构如表3所示。

Table 3. Micro-level risks of PPP projects

表3. PPP项目微观层面风险

3. PPP项目风险免疫机制框架

3.1. PPP项目风险免疫监视机制框架

免疫监视在生物体免疫系统中相当于的“侦察系统”,其主要机制作用就是识别和区分“自身”/“非己”成分。当无外来抗原性异物入侵时,免疫系统对自身的抗原物质不产生免疫反应,但机体会进行自身调节以保持一定数量的抗体,维持内环境稳态。当有外来抗原性异物入侵时,免疫系统中的免疫细胞对其进行识别,B细胞受到刺激,激活后开始分裂、分化,大部分分化为浆细胞,小部分分化为记忆B细胞。浆细胞产生和分泌大量抗体开始初次免疫反应,抗体结合完抗原后被吞噬细胞吞噬,最终达到新的稳态。不难发现,生物免疫监视与风险免疫监视二者都需要在不断变化的环境中,通过识别、区分“非己”成分,进而清除“非己”,以维持系统自身稳态。因而,借鉴生物免疫系统中免疫监视机制,通过系统间的关联映射来仿生建立PPP项目风险免疫监视机制具有一定的合理性。生物免疫监视与PPP项目风险免疫监视间的映射关系,如表4所示。

Table 4. Mapping table of biological immunosurveillance versus risk immunosurveillance of PPP projects

表4. 生物免疫监视与PPP项目风险免疫监视的映射表

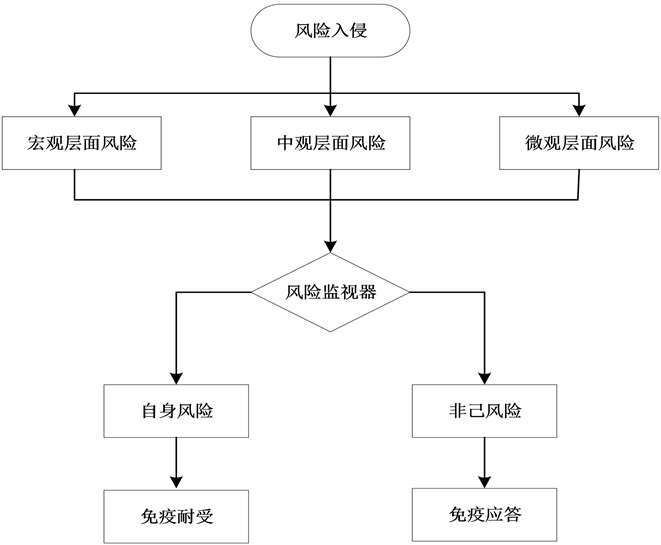

首先,政企合作收集宏观、中观及微观层面的风险数据,并对风险数据进行整理归纳,建立项目风险数据库作为风险免疫监视器主体。PPP项目风险免疫监视机制应如生物免疫监视机制进行时刻“巡逻”,即实时动态监视PPP项目在建设时有无已知或者潜在风险事件的发生,及时完成对风险因素的监视与记录工作,并科学评估风险等级和可能导致的损失程度。项目参与主体通过将项目全过程中监视和记录到的风险因素与风险数据库进行对比,进而判定风险事件是否在合理范围内或风险事件对项目本身及未来效益无影响则视为“自身”风险,反之则判定为“非己”风险。利用风险免疫监视器识别、区分当前的风险因素,风险因素区分为“自身”风险和“非己”风险,“自身”风险通过免疫耐受处理(免疫耐受不产生抗体),“非己”风险通过特异性免疫应答和非特异性免疫应答处理。项目各参与主体需明确各自承担的风险免疫监视的任务,准确有效的完成对PPP项目的风险免疫监视工作。综上所述,通过模仿生物免疫监视机制得到PPP项目风险免疫监视机制如图1所示。

Figure 1. A framework for risk immune monitoring mechanisms for PPP projects

图1. PPP项目风险免疫监视机制框架

3.2. PPP项目风险免疫应答机制框架

生物免疫应答是指机体从初次接触抗原开始,APC细胞吞噬抗原,将抗原处理后呈递给辅助性T细胞,在机体内识别抗原后,对自身抗原不进行免疫反应,对外来抗原,B细胞受刺激后激活开始分裂、分化最终分泌抗体结合抗原等一系列的免疫反应,并且再次达到免疫稳态时免疫系统具有免疫记忆。当病原体突破前两道防线后,第三道防线的“部队”就会紧急动员,产生特异性免疫,“作战”方式由体液免疫和细胞免疫两种组成 [3] 。生物免疫反应与风险免疫应答间的映射关系如表5所示。

Table 5. Mapping of biological immune responses to risk immune responses in PPP programs

表5. 生物免疫反应与PPP项目风险免疫应答的映射表

通过风险免疫监视机制识别、区分后,将风险归类为“自身”风险、和“非己”风险。对“自身”风险,选择免疫耐受,不进行免疫反应;而对“非己”风险则进行初次免疫应答。风险免疫应答分为非特异性免疫应答和特异性免疫应答 [4] 。首先,将“非己”风险与风险应对预案库中的预案进行亲和度计算来判断是否匹配。如果亲和度高,则立即由政企中的一方(或政企双方)采取相应的风险应对方案进行控制或消除该风险;如果亲和度低,由政企双方及多名资深专家共同探讨制定风险应对方案,进行特异性免疫应答处理,完成对风险的控制或排除,保障PPP项目目标建设的顺利完成。综上所述,通过模仿生物免疫反应机制得到PPP项目风险免疫应答机制如图2所示。

Figure 2. PPP project risk response mechanism framework

图2. PPP项目风险应答机制框架

3.3. PPP项目风险免疫记忆机制框架

生物免疫系统的免疫记忆机制是在完成初次免疫反应之后获得的。免疫系统中的记忆细胞存储了入侵抗原的信息,且记忆细胞寿命长,对抗原十分敏感,当相同抗原再次入侵时,能够迅速增殖分化产生二次免疫反应。二次免疫反应能在抗原入侵但尚未患病时准确高效地将其消灭,维持机体内环境的稳态。建立起完善的风险免疫记忆机制,对PPP项目参与各方规避风险,处理风险具有重要的意义。生物免疫记忆与PPP项目风险免疫记忆间的映射关系如表6所示。

Table 6. A mapping table of biological immune memory and risk immune memory in PPP projects

表6. 生物免疫记忆与PPP项目风险免疫记忆的映射表

政企双方对风险监视机制所监视到的风险和免疫应答过的风险都保留它们的记忆信息,形成风险免疫记忆。风险应对预案在形成的同时也得到了持续更新。当类似的风险再次入侵时,记忆细胞根据风险特征进行匹配,如果匹配成功,说明该风险为同类风险,可据以往的成功经验案例中直接应用或进化后选择应对方案;产生二次免疫应答。反之,说明该风险为新风险,项目参与主体合作制定新风险应对方案,更新免疫记忆。可以认为,风险免疫记忆不断拓展才能有效推动风险免疫系统的进化。

4. 结语

类比生物免疫系统中的免疫机制,仿生PPP项目风险免疫机制。首先,通过风险免疫监视机制将风险因素识别、区分为“自身”风险与“非己”风险。其次,利用风险免疫应答机制对识别为“非己”风险进行特异性免疫应答或非特异性免疫应答处理。最后,对监视和应答阶段的风险信息予以保留记忆信息,及时生成风险免疫记忆。以期由上述三部分构成的风险免疫机制为PPP项目风险管理提供新思路。最后,需要强调的是,PPP项目风险因素较多,而且总体风险错综复杂 [5] 。再加之生物免疫系统精密而复杂,欲得到高仿生度的风险管理免疫机制还需继续探索。而基于生物免疫原理的风险管理应该是动态性和自适应性的,正因此,基于生物系统免疫原理的工程项目风险管理模型仍有广阔的研究前景。