1. 引言

《2022中国互联网广告数据报告》公布的数据显示,2022年中国互联网广告市场规模预计约为5088亿人民币。互联网广告已发展为互联网视频平台的重要利润来源,但消费者往往不愿为视频信息付出过高时间成本,广告屏蔽技术在此情形下应运而生。通过借助具有广告屏蔽功能的软件或硬件对视频网站投放的广告进行屏蔽,消费者可实现浏览网页或观看视频时免于观看广告。但出于利益的冲突,互联网视频平台与广告屏蔽商针锋相对,针对互联网广告屏蔽行为是否构成不正当竞争的司法纠纷就此产生。司法实践中多数法院适用《反不正当竞争法》(以下简称《反法》)一般条款或互联网专条对该行为加以规制,呈现出雷同的逻辑思路与一致的审判结果。对此学术界广泛秉持反对意见,对“正当性判断标准”“消费者利益保护”“技术中立”等观点进行了激烈讨论。本文旨在通过文本分析国内判例,提出裁判路径存在问题,对比同样立足于反不正当竞争法视野下的德国判例,为我国互联网广告屏蔽行为的司法裁判路径提出优化建议。

2. 我国互联网广告屏蔽行为案例的实证分析

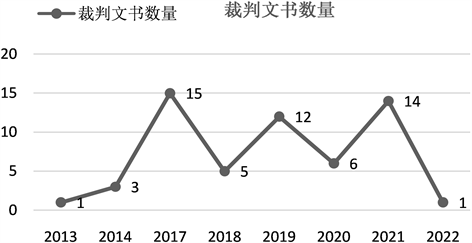

通过“广告屏蔽”“屏蔽广告”“互联网广告”等关键词于中国裁判文书网与北大法宝进行检索,经过筛选,本文收集互联网广告屏蔽行为纠纷一审、二审判决书共计57份(具体数据见图1)。广告屏蔽案件最早于2013年在司法实践中出现,2017年网络广告屏蔽行为不正当竞争的裁判文书数量达到峰值,2017年之后呈现起伏趋势1。

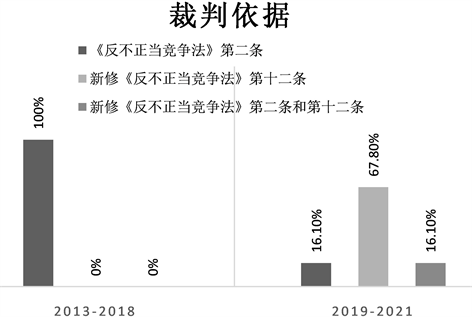

2018年《反法》修改前,所有案件的判决依据皆为反法第2条(一般条款)。新修《反法》正式实施后,适用第12条逐渐成为规制广告屏蔽行为的倾向性选择(具体数据见图2)。法官通过对互联网专条的类比推理,认定广告屏蔽行为在本质上同属利用技术手段妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务的正常运行、扰乱市场竞争秩序的行为,进而判定该行为不正当。样本判决中除腾讯诉世界星辉案2的一审判决和快乐阳光诉广州唯思案3的一审判决外,其余55份判决均认定广告屏蔽行为构成不正当竞争行为,包括上述两个案件的二审判决。

Figure 1. The number of judgments for internet ad-blocking behavior during 2013~2022

图1. 2013~2022年互联网广告屏蔽行为裁判文书数量

Figure 2. Application clause for judgment of internet ad-blocking behavior

图2. 互联网广告屏蔽行为裁判文书适用裁判依据

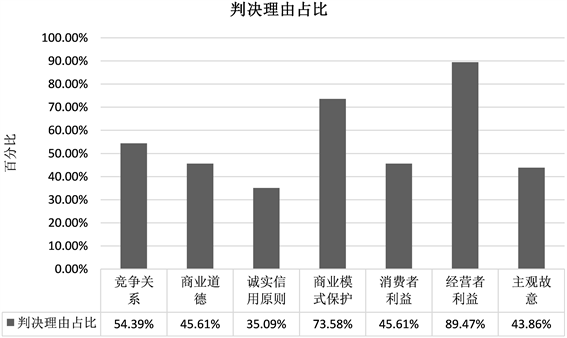

针对屏蔽互联网广告诉讼案件,判决主要考量以下几个方面:一是,原被告双方是否属于竞争关系;二是,被诉行为是否违反了商业道德与诚实信用原则;三是,“免费视频 + 广告”商业模式是否受法律保护;四是,该行为是否损害消费者利益;五是,该行为是否损害经营者利益;六是,屏蔽方是否具有主观故意(具体分析结果见图3)。

构成竞争关系是认定不正当竞争的前提条件。互联网环境中产品和服务之间的界限并非泾渭分明,传统的行业界线已经变得模糊,不具有直接替代可能性的经营者之间也会发生间接竞争关系。在此类广义竞争关系的认定下,视频平台经营者与互联网广告屏蔽商之间必然存在竞争关系,54.39%的裁判文书对此问题进行了论述。紧接着73.58%的裁判文书讨论了对“免费视频 + 广告”商业模式是否应受法律保护。法官对此商业模式的保护持有两种观点,一是直言此类商业模式并不违反《反法》的原则精神和禁止性规定,不会损害社会公众的合法权益,应受《反法》的保护;二是认为虽然特定商业模式不是《反法》直接保护的对象,但无论采用何种商业模式,其通过正当经营得到的合法利益都应受到保护。在明确原告具有可保护的利益后,法官会进一步探讨相关利益是否遭受损害。值得关注的是89.47%的判决书中对经营者利益进行了广泛的考量,而提及消费者利益保护的占比却只有45.61%,近乎一倍的差距暴露出裁判思路中隐藏的利益失衡问题。最后,43.86%的裁判文书将被告是否具有主观故意纳入了考量范围:除主动宣传和默认开启会被推定有主观故意外,已就与被诉行为相同或类似行为引发的不正当竞争纠纷与原告达成和解后,继续实施被诉行为的,也会被推定为主观恶意明显。

Figure 3. The proportion of reasons for judgement over Internet ad-blocking behavior

图3. 互联网广告屏蔽行为纠纷判决理由占比图

3. 我国互联网广告屏蔽案件裁判路径主要问题

3.1. 现有裁判理路存在“一刀切”的僵滞倾向,对行为性质欠缺完整论证

首先需要明晰,在类型化案件中,构建统一完善的裁判路径的确有利于为司法实务审判提供标准化的衡量尺度与类案指引,从而规范审判说理论证,提升诉讼效率。

然而当前屏蔽行为诉讼案件中的裁判范式本身即落入“一刀切”的困境中,且普遍忽略对于屏蔽行为性质本身的论证探讨,因此存在逻辑上的认定谬误。归结既有司法裁判进路,诸多法院对此类案件的裁判都基本沿袭“存在竞争关系——商业模式应受法律保护或具有法律可保护的利益——证实经营者权益损害”的说理逻辑,并最终裁定“构成不正当竞争”。这种裁判逻辑背后投射出的是对竞争者利益的一刀切式绝对化保护,即首要判定存在合法权益,接着证明此种屏蔽行为使得经营者利益受侵害,从而直接推演出该行为构成不正当竞争,并为同类型案件中惯性地予以采用。这种依循侵权一样做出事前的权益保护要求与规则架设,已经形成了以“权益”分析为中心的固定僵滞套路,缺乏对于屏蔽行为本身的深度分析。这种裁判范式实质是将经营者的利益权利化,并类同于对于知识产权性质的保护,导致对屏蔽行为的性质论证浮于表面,普遍仅做简要、象征的提及。

3.2. 司法审判对多元利益冲突的回应不足,背离竞争法价值取向

正如前所说,当前对于屏蔽行为纠纷案件,司法实务审判不能将反不正当竞争法直接套设于知识产权思维中 [1] ,即《反法》所保护的竞争利益是一种法益,而不能混同于权利。权利为法律所明确设定,但法益本身在表现形式上并不明确,具有多样复杂的特征,需要在实务审判中也予以综合性的衡量。如在屏蔽行为纠纷中,就关涉经营者、消费者、社会等多方利益群体。就消费者利益而言,当前互联网广告肆虐强横且污染网络用户的使用体验,过长的随片广告,无处不在的与病毒木马、淫秽信息等相结后的弹窗广告更是让消费者不胜其扰。因此屏蔽广告可以优化用户的使用和体验感受,并且部分屏蔽服务还具有阻止网站的用户跟踪脚本、提升网络隐私安全、禁止恶意域名的作用。因此从这些角度考虑,具有维护网络用户自主选择权、屏蔽网络病毒、保护隐私等功能的屏蔽软件,一定程度上有助于消费者权益和社会利益。就经营者利益而言,当前审判理论依循固有的“有利可图加造成损害”即判定屏蔽行为构成不正当竞争的僵化框架。但是脱离现有思路,基于多方衡量的视角,正如正常的竞争亦会造成双方利益的减损,那么依据“比例原则”造成的损害是否具有根本性,屏蔽方的行为是否达到了影响经营者生存的地步等都应纳入认定是否构成不正当竞争的审判衡量之中。

然而,当前司法裁判中将《反法》中关涉合法权益定性于被屏蔽一方的经营者利益,甚至趋向于认定这是不应受任何减损的绝对权利,因此摒弃了动态竞争观下的常态的衡量,过于畸重商业模式的绝对保护性,从而只转向对于侵害有无及主观恶意的评判,忽视了对于竞争法的谦抑性、多元利益等因素的考虑。这种机械地保护单方利益的“权利绝对化保护”思维模式,将带有冲突性质的、带来部分市场主体利益减损的竞争行为简单地认为是“突破”了正当竞争的界限,并不符合竞争法的取向。

3.3. 司法规制缺乏谦抑原则,呈现强干预思维

目前我国屏蔽行为纠纷案件中对于不正当竞争的认定,存在过度管制与干预的倾向,即过度限制竞争自由。基于“损害中性”的观点,竞争是动态而具有强对抗性的,而由竞争行为带来的损害亦常态,而损害本身通常不构成评价竞争行为正当性的倾向性要件,只有特定的损害才成为不正当竞争的考量因素 [1] 。市场也具有自我矫正、调节机制,有一双“看不见的手”在动态地维护竞争秩序。因此在竞争法视域中,司法主动干预的这一环节应当让位于先天性的市场自我调节,对于市场竞争行为的干预应当贯穿谦抑思维,不应轻率介入,审慎使用法律手段予以管制。

如前所说,屏蔽技术的诞生为网络用户提供了干净安全的网络环境,具有过滤各类广告,保护用户的隐私等功效,也迎合了消费者关于广告屏蔽与过滤的需求。同时被屏蔽方亦可以创新技术,应对屏蔽攻势。从这些角度来看,这些更迭的软件和技术,都是动态的市场自由竞争的一部分。然而,当前无论是裁判范式的“一刀切”倾向、对于经营者权利的绝对性保护、抽象的道德泛化标准,抑或对多元利益冲突的忽视,都体现出司法过强的干预力度,已然突破了审慎、克制、适度的谦抑性原则,限制了技术对抗与竞争自由的发展空间。

4. 德国互联网广告屏蔽案件的裁判概况

近年来,作为一种新兴的竞争模式,互联网广告屏蔽案例在各国大量涌现。作为回应,相应的司法管辖区出现了不同的司法实践。其中,德国法院对互联网广告屏蔽行为的司法界定与反不正当竞争法的检视较为深刻全面,裁判者维护广告屏蔽者的坚定立场,对个人自治和市场逻辑价值观的拥护,产生了广泛的影响。德国的司法实践始于2015年开始的一系列案情相近的判例,我们筛选了具有代表性的10个互联网广告屏蔽案例(见表1),藉此归纳出德国法院的裁判逻辑。

根据德国《反不正当竞争法》(Gesetzgegen den unlauterenWettbewerb,UWG),法院一般采取“三步走”的裁判模式。首先,判断涉诉广告屏蔽服务是否构成UWG第2条第1款第1项规定的“商业行为”(geschäftlicheHandlung)。其次,考虑原告和广告屏蔽服务商之间是否存在UWG第2条第1款第3项规定的“竞争关系”(Wettbewerbsverhältnis)。最后,分析广告屏蔽公司的行为是否构成UWG现行第4条第4款对竞争者“针对性阻碍”的(gezielteBehinderung)规定。在2015年UWG修改后,广告屏蔽行为是否构成新加入的4a条款中“激进的商业行为”(aggressivengeschäftlichenHandlung)也会被德国法院纳入分析。此外,德国法院还会在判决中对广告屏蔽行为是否侵犯新闻自由、信息自由、职业自由等宪法价值进行判断。

Table 1. Judgments of internet ad-blocking in Germany

表1. 德国互联网广告屏蔽行为判例

4.1. 商业行为

在广告屏蔽案件中,“商业行为”(geschäftlicheHandlung)主要按照是否为了自己或他人的利益,直接和客观地促进商品或服务的销售或购买来判定4。判断广告屏蔽行为是否构成商业行为,首先要分析广告屏蔽的技术。涉案技术通常为以Adblock Plus为代表的浏览器拓展程序,按照用户指令过滤显示广告。过滤程序主要分为两套基本规则:阻止广告显示的“黑名单”和允许显示特定广告“白名单”。广告屏蔽程序一般会面对广告提供商为“白名单”服务收费,而对用户端的“黑名单”免费。在裁判中,法院通常认为黑名单由于其免费特性不构成商业行为,而白名单是旨在从其行为中获利的有偿活动,构成商业行为5。虽然单独的黑名单不构成商业行为,但黑白名单的结合构成了具有内在连贯的商业活动,黑名单功能促进了白名单功能的成功。因此,广告屏蔽的促进了其商业目标的实现,使其受益,构成了商业行为6。

4.2. 竞争关系

根据UWG,认定不正当竞争行为时,在确定被诉行为构成商业行为后,下一步应当确认两个公司之间是否存在竞争关系(Wettbewerbsverhältnis)。在实际认定中,有少数法院认为“双方必须在同一消费领域提供相同的商品或服务,以便他们在该领域的行为能够影响竞争态势”7,此时双方公司才构成竞争关系。但主流观点都认为提供广告屏蔽服务的公司与原告网站经营者具有竞争关系,法官认为,“当双方试图向同一群终端用户推销相同或类似的商品或服务时,他们就是竞争者”。即双方并不需要在同一行业或提供相同的产品,只要双方的目标是相同的最终用户或潜在用户,且存在改变或损害对方在市场中的业务的可能性时,双方就存在竞争关系。

4.3. 针对性妨碍

如果商业行为和竞争关系都得以确认,那么法院就会考虑提供广告屏蔽服务的行为是否构成UWG第4条第4款规定的对竞争者的针对性妨碍(gezielteBehinderung)。在广告屏蔽案件的裁判中,德国法院普遍认定提供广告屏蔽的行为不构成针对性妨碍。在具体认定中,法院往往会进行多方面的利益衡量。法院认为,首先,提供广告屏蔽服务的主要目的不是为了阻碍竞争,而是为了追求独特的经济目标,即创造利润。其次,法院并不怀疑广告屏蔽服务会对平台经营商以广告为基础的商业模式产生重大的负面影响,但不认为由此产生的不利因素会将平台经营商赶出市场,法院认为平台经营商可以采取技术和创新的手段来减少损失。最后,最为重要的一点是,德国法院认为广告屏蔽使个人用户能够在使用和体验互联网的过程中行使选择权,法院认为,广告屏蔽服务的好处(特别是对用户和公众)多于对平台经营商的损失。综合上述考量,德国法院普遍认定提供广告屏蔽的行为不构成针对性妨碍。

4.4. 宪法基本权利的衡量

德国法院处理广告屏蔽案件时,会考虑宪法规定的基本权利,包括《基本法》对客观宪法价值的规定,如新闻自由、信息自由和职业自由。一方面,原告经营网站要求在私法纠纷中对“意见的自由传播”和“新闻自由”进行更直接的保障;另一方面,提供广告屏蔽服务的公司则敦促法院考虑个人的消极信息自由(Infromationsfreiheit)。在判决中,法院往往认为,提供广告屏蔽服务的公司的职业自由和用户的消极信息自由权有效地抵消了平台经营商的新闻自由和职业自由,广告屏蔽行为为自由市场和公共利益做出了贡献。

5. 德国裁判对我国互联网广告屏蔽案件裁判路径优化的启示

5.1. 引入具体考量因素,对行为性质进行完整分析

我国互联网广告屏蔽行为的裁判沿袭了侵权行为认定的模式,在事前作出权益保护要求与规则架设,已经形成了以“权益”分析为中心的固定僵滞套路,缺乏对于屏蔽行为本身的深度分析。在裁判中应摒弃此类“一刀切”的固化裁判逻辑,具体案件根据具体案情逐一裁量,结合具体行为性质进行分析。德国法院会结合广告屏蔽软件是否盈利讨论是否构成商业行为,通过是否针对性开发、开展商业活动的意图和各方利益的权衡讨论是否具有针对性阻碍,部分判例最后综合对攻击性交易要件的考察得出结论。此类判决思路可适当借鉴,结合我国互联网广告市场实际,将是否盈利、针对性研发、诱导性宣传与预设状态纳入法院衡量正当性的重要判断要素中。如若广告屏蔽软件只针对某一个或者少数视频软件进行研发,且在宣传时传播诱导性标语,使用时默认设置为开启广告屏蔽功能,并旨在通过广告屏蔽的业务获取利润,此类行为则切实扰乱了市场正当竞争秩序,可认定具有不正当性;可当相关广告屏蔽商的行为不具备以上四种要素,抑或只具备单一要素且情节并不严重,也无其他因素来佐证其具有严重的主观故意,则其正当性便有赖于法院结合三方利益衡量重新判定。进而在判决赔偿金额时也可以适用上述具体裁量因素,同时结合屏蔽软件的下载量与影响力,在估算的经营者实际损失数额基础上进行判定。

5.2. 转变思维模式,对经营者、消费者与社会公共利益进行全面衡量

诚如前述所言,我国法院目前裁判存在“经营者利益”至上的倾向,致使其基于片面逻辑推演的裁判路径备受诟病与争议。德国法院则在裁判中认为应通过对各方利益的广泛评价来确定是否有“不公平”的竞争行为。虽然经营者的利益受广告屏蔽软件的影响而减损,但法院认为这是正常商业活动的副作用,同时是否使用广告屏蔽服务取决于消费者的个人选择,法院不应对予以干扰,反而应帮助消费者捍卫其自主选择权8。从广告屏蔽竞争者的角度出发,广告屏蔽为其赖以生存的主营业务,如果被禁止,则此类经营者则会完全丧失其生存空间,相应的商业模式便会不复存在,这是相较于经营者利益受损更残酷的后果9。

2017年我国《反法》进行了修订,修改后第2条第2款的将消费者利益纳入不正当竞争的考量范围 [2] 。对社会公共利益的保护虽未在《反法》明确提出,但第1条“为了促进社会主义市场经济健康发展,鼓励和保护公平竞争”与第2条一般条款“扰乱市场竞争秩序”的表述都包含了维护市场正常竞争秩序,保障社会公共利益的立法价值取向 [3] 。多种利益冲突的本质是“利益主体基于利益差别和利益矛盾而产生的利益纠纷和利益争夺” [4] ,经营者、消费者和竞争者利益本就在互联网场域中相互交织作用,应意识到“经营者利益”至上的局限性,突破“权力绝对化保护”的思维模式,逐一厘清每方利益的衡量标准,视具体情况综合权衡。对于视频平台经营者来说,广告过滤行为对其利益的影响集中于其广告收入和付费会员收入的降低,为了评估实际的损害,经营者应向法院提供广告收费标准、广告观看与点击频次、会员数量波动等资料以帮助法院预估实际损害数额。对于互联网广告屏蔽经营者来说,广告过滤行为是否是其唯一的业务,其是否通过该业务盈利、盈利数额大小都是法院应关注的因素。对于消费者来说,其利益主要表现为自由选择权这一维度 [5] 。消费者的自由选择权体现在其有权力自主选择符合其喜好与需求的互联网商品,即决定自己是否观看广告、购买会员抑或使用广告屏蔽软件,且不受外界的强迫或干扰;与此同时,消费者使用互联网的体验感,对其隐私的侵犯程度也都应纳入辅助考量因素中。对于社会公共利益而言,裁判者应当从整个市场的动态竞争秩序和其余市场参与主体的利益入手,注重考察视频广告过滤行为与经济发展规律、政策目标要旨、行业发展规划的契合度,着眼于长期的良好效益 [6] 。

5.3. 司法谨慎干预市场,营造宽松自由的市场环境

自由竞争能够更好的激发市场的活力与创新的动力,是市场源源不断发展的核心。故而自由竞争是市场的常态,权利垄断是例外。德国法院对市场上的竞争行为展现出宽容的态度,正如汉堡法院在416 HKO 159/14号判决中说到,通过完全禁止一种商业模式的方式去挽救另外的可能不具有持续性的商业模式不是德国法院的任务,商业模式的一成不变是无法保证的,竞争者应该接受市场的挑战。司法的目的是通过适当的调节保障一个安全的竞争市场,而不是去为某一种商业模式保驾护航10。故而我国法院应逐渐接受司法谨慎干预市场的治理理念,虽不能一味地放任,但也不能一味地运用司法手段抑制市场自由竞争,应当综合权衡利弊,尽可能营造较为宽松有序市场环境。

德国法院创新性提出视频网站经营者应发挥自己的主观能动性,不必被动的被动地接受其网站上的广告拦截操作。从技术角度来看,视频平台有多种方法来限制使用广告拦截器的用户访问其内容,包括设立付费墙、限制内容访问或完全禁止访问。国内视频平台也完全可以通过研发此类技术手段来降低广告屏蔽软件带来的干扰,此举措不仅可以使得自身和广告屏蔽软件的商业模式共同存续,也可以促进商业经营活动的创新,顺应了市场发展的应然之态势。

6. 结语

网络技术的发展与经济模式的创新滋生了诸多新型市场行为,对我国竞争法法律规制提出了新的挑战,互联网广告屏蔽行为引起的不正当竞争纠纷为当下司法裁判的重难点。在德国,反不正当竞争法视野下互联网广告屏蔽行为性质认定争议的裁判路径已趋于完善,其联邦最高法院也在2018与2019年作出了相关判例,对我国有积极的借鉴意义。两相对比中德相关判例的裁判路径发现,严格的侵权认定模式和经营者利益的偏重考虑是当下裁判认定片面与结果僵滞的结症所在,故应避免此类案件中“一刀切”的裁判现象,结合是否盈利、针对性研发、诱导性宣传等考量因素具体案情具体分析。最重要的是应摒弃对经营者利益的畸重衡量,转而引入经营者、消费者与社会公共利益三方利益全面衡量。同时法院应转变规制理念,为市场营造更为自由的竞争环境,以期构建充满活力的市场自由竞争新业态。

基金项目

本文系四川大学“大学生创新创业训练”项目“我国互联网广告屏蔽行为司法裁判路径优化——基于中外61份裁判文书的实证分析”(项目编号:C2023125314;负责人:徐艺菲)的阶段性成果。

NOTES

1裁判文书收集截至时间为2023年2月5日。因裁判文书上传至相关网站的时间具有滞后性,2022年裁判文书仅收集1份。

2参见北京市朝阳区人民法院(2017)京0105民初70786号。

3参见广东省广州市黄埔区人民法院(2017)粤0112民初737号。

4参见Gesetzgegen den unlauteren Wettbewerb,第2条第1款第3项。

5参见LG Hamburg 16. KammerfürHandelssachen 416 HKO 159/14。

6参见LG München I, Endurteil v. – 33 O 5017/15。

7参见LG München I, Urteilvom 27.05.2015 - 37 O 11843/14。

8参见LandgerichtStuttgart, Urteilvom 10.11.2015-11 0 238/15。

9参见LG Munchen, Urteilvom 27.5.2015-3701 1673/14。

10参见前注释5。