1. 引言

中国作为人口大国,从古至今发生了多次人口迁移。人作为经济生活中的第一要素,是一个地区能否持续发展的重要动力,伴随着我国经济体系的转型与升级,城镇化等因素,人口流动态势出现了一系列新变化。第七次人口普查数据显示,我国人口流动总数已达37,582万,其中跨省流动人口达12,484万,占比33%。而人口大规模流动引发的影响也十分复杂多样,因此人口流动与迁移问题一直备受学界关注。关于人口流动的原因、因素、方式、收益等问题,学者们开展了大量研究,也取得了丰厚的研究成果,所有研究总结起来大致具有两个特点:第一是聚焦于人口流动与迁移的流入地,尤其是城市。第二是以某个省或自治区开展具体分析。在大量既有研究上,为更深入把握人口流动与迁移研究现状与未来发展前沿,本文运用CiteSpace可视化工具对此领域的重要研究主题、高产学者、权威机构以及未来研究热点等问题进行梳理,为后续研究提供一定程度上的参考。

2. 数据来源与研究方法

2.1. 数据来源

本文数据来源于CNKI (China National Knowledge Infrastructure)文献库,为更完整分析学界研究情况,本文使用专业检索,将主题词设定为:(SU = 人口迁移OR SU = 人口流动OR SU = 劳动力迁移OR SU = 劳动力流动) OR (KY = 人口迁移OR KY = 人口流动OR KY = 劳动力迁移OR KY = 劳动力流动)。CSSCI期刊作为文献来源,检索时间划定为2000年~2022年。文献检索结果共有2123篇,剔除会议讲座、书评、刊首语等无效数据最终收集有效样本文献1763篇并通过Reworks格式导出加以进一步分析。

2.2. 研究方法

本文通过文献发文量、权威机构、高产作者、关键词分析、战略坐标图对人口流动与迁移领域进行解析。首先通过EXCEL软件分析年度发文量趋势,其次使用文献可视化工具CiteSpace,对该领域研究作者、机构、图谱共现、关键词聚类以及突变词进行梳理,CiteSpace是文献计量分析法中最常用的软件,能够对特定领域文献进行计量,探寻出学科领域演化的关键路径及其知识拐点,并可通过一系列可视化图谱来形成学科演化的动力机制的分析以及相关研究领域发展前沿的探讨 [1] ,本文使用版本为6.2.R1。最后,绘制人偶流动与迁移关键词聚类战略坐标图,更好把握该领域研究主题的新颖度与关注度。

3. 人口流动与迁移研究现状及综述

3.1. 发文量

时间设定为2000年~2022年之间,根据图1中的统计结果可知,2000年~2007年间,关于我国人口流动与以前的研究增长较为平稳,“九五”与“十一五”规划后开启了城镇化浪潮,关于农村人口流动问题成为学界热点。而2008年开始呈现小规模爆发,此年发生了许多重要事件,一方面正值北京奥运会举办期间,人口流动频次变高;另一方面,“5.12”地震也令我国人口损失惨重,关于灾后人口重建及迁移的问题。迈入21世纪后,国家发布的“十一五”、“十二五”以及户籍改革制度等一系列措施使人口流动与迁移迎来又一波高峰,大量农村青年劳动力流入城市,由此引发的问题也激发了学者的研究热情。

Figure 1. Annual publication statistics of population mobility and migration literature (CSSI journals)

图1. 人口流动与迁移文献年度发文量统计图(CSSI期刊)

2015年~2018年期间,为人口流动与迁移研究的衰弱调整期。我国首先在2013年提出“严格控制特大城市规模”,其次又于2014年出台“新型城镇”计划,有序控制大城市人口总量,此外中西部地区经济的发展也一定程度降低了中西部地区人口的迁移数量。在此背景下,学者对于人口流动研究热情消退,相关文献数量逐年回落。2019年新冠疫情这一重大事件的爆发促使该领域研究发文量到达了一个新高峰,疫情期间,我国经济发展或多或少遭受了一定冲击,疫情封控、企业倒闭及人口失业使大量劳动力进行迁移流动,众多学者开始思考人口逆流问题。

3.2. 高产作者

通过运行CiteSpace软件,得到人口流动与迁移领域发文频次较高的作者网络图谱(如图2所示),其领域高产作则及合作关系,可一定程度显示作者或合作团队对人口流动与迁移领域的研究水平。图谱中总共产生701个节点以及205个连接,其合作密度为0.0009。此图谱中的每个节点都代表一位作者,节点越大,则代表该作者发文数量越多;每个节点间的直线代表作者之间的合作网络,线条越多,则合作关系越紧密。从图1可获知,王桂新是2000~2022年期间发文量篇幅最多的作者,为13篇,任远、张永丽、樊士德、陆铭、段成荣等人紧随其后。可以看出,该领域内作者具有一定的合作网络,其中庞丽华、任强、王海涛等作者构成合作网络较紧密,剩余研究合作网络基本不超过三人,有相当一部分作者较为分散,采取独立研究的形式。因此未来研究需要更多学者进行更紧密地合作以推动领域长期发展。此领域排名前十的作者发文量只中,关于影响人口流动的因素、人口流动对社会的影响、农村劳动力迁移、留守儿童等相关问题是近二十年的研究热点。

Figure 2. Collaboration chart of population mobility and migrating authors (CSSI journals from 2000 to 2022)

图2. 人口流动与迁移作者合作图(2000年~2022年CSSI期刊)

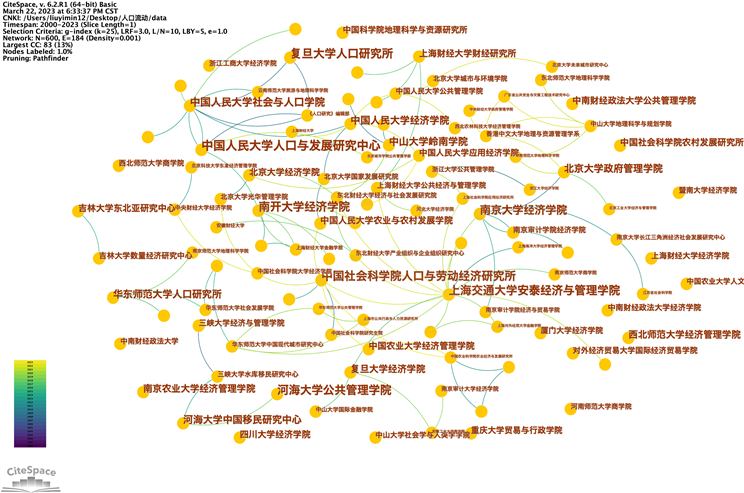

3.3. 核心机构

通过运行CiteSpace软件,得到人口流动与迁移领域权威机构的网络图谱(如图3所示),表现出此领域内较为高产的机构以及它们间的合作关系,可反映出机构对该领域研究的重视程度与研究水平。

Figure 3. Map of institutional cooperation on population mobility and migration (CSSI Journal 2000~2022)

图3. 人口流动与迁移机构合作图(2000年~2022年CSSI期刊)

二十多年来人口流动与迁移领域发文量排名前十的机构(含并列)分别为中国人民大学(140篇)、北京大学(109篇)、复旦大学(109篇)、华东师范大学(81篇)、南京大学(73篇)、吉林大学(71篇)、中山大学(68篇)、南开大学(65篇)、河海大学(63篇)、暨南大学(53篇)、中南财经政法大学(51篇)。其中,中国人民大学研究合作网络构成机构包括:中国人民大学人口与发展研究中心(31篇)、中国人民大学社会与人口学院(20)篇;北京大学研究合作网络构成机构包括:北京大学经济学院(11篇)、北京大学国家发展研究院(6篇)、北京大学光华管理学院(6篇);复旦大学研究合作网络构成机构包括:复旦大学人口研究所(26篇);华东师范大学研究合作网络构成机构包括:华东师范大学人口研究所(16篇)、华东师范大学社会发展学院(4篇)等。

不难看出,各大机构在人口流动与迁移领域已经形成强劲的关系网络,上海交通大学联合上海对外经贸大学、南京师范大学、上海海洋大学等多所院校合作密切,关系网较庞大。除此之外,从地域属性来看,该领域发文权威机构大都集中于北京、上海、南京等一线城市,究其缘由,首先,一线城市是985、211高校的聚集地,科研能力排名前列,每年得到的各类拨款也较高,自然在此领域能产出众多科研成果。其次,像上海、北京等超大城市是各地流动人口的主要地点,由此对社会带来的一系列经济、民生影响也较大,激发学者对人口流动方面的关注。

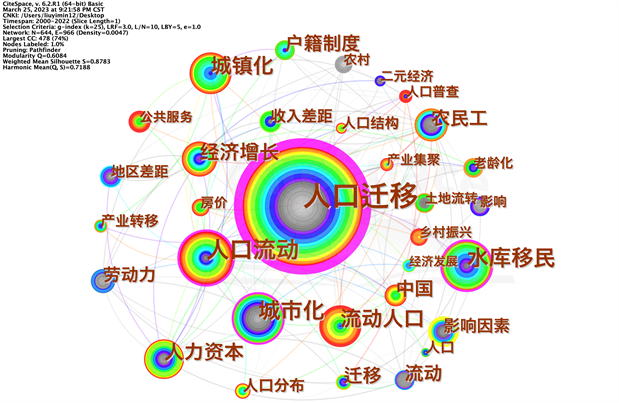

3.4. 关键词共现

关键词作为一篇文章的核心总结,对文献关键词进行可视化分析可对该领域文章的研究主题窥探一二。共现可表现出不同学科间学者对主题研究的紧密程度,一般来说,图谱中的关键词节点规模越大,那么该关键词出现频率越大。本文对2000年~2022年人口流动与迁移领域发文关键词进行频次与中心性统计,设置如下:Years per slice设置为1,Threholds参数设置为2,得到641个节点、952条连接(详见图4)。

Figure 4. Co-occurrence mapping of population mobility and migration keywords (CSSI journals from 2000 to 2022)

图4. 人口流动与迁移关键词共现图谱(2000年~2022年CSSI期刊)

本文对2000年~2022年人口流动与迁移领域发文关键词进行频次与中心性统计(详见表1),列出前20的关键词,依次为:人口迁移最高(436次)、人口流动(119次)、城市化(105次)、水库移民(100次)等;其中“人口迁移”中心性为0.63,“人口流动”中心性为0.14,而“城市化”与“水库移民”中心性分均为0.13。“城镇化”“农名工”问题一直备受学者关注,国家大力建设的城市化进程使农村人口快速流动、其中农民工一直是流动人口中的主力军。流动人口也影响了我国产业结构,劳动力素质变化也促使人力资本成为人口流动领域中的热门研究方向之一。

Table 1. Top 20 high-frequency keywords in the field of population mobility and migration in China (CSSI journals from 2000 to 2022)

表1. 我国人口流动与迁移领域前二十高频关键词(2000年~2022年CSSI期刊)

3.5. 关键词聚类

基于上述关键词共现的基础上,进一步探究人口流动与迁移关键词聚类情况。运行CiteSpace软件,共生成十组聚类标签(如图5),分别为#0人口迁移、#1流动、#2人力资本、#3户籍制度、#4水库移民、#5人口流动、#6城市化、#7流动人口、#8经济增长、#9中国。图谱中Q值(模块值)代表聚类显著性,数值越大,则聚类间显著性越强。S值(轮廓值)代表网络聚类中的有效程度,其数值越大,则越合理。Q值为0.6,表示该聚类具有一定显著性,而S平均值为0.72,说明此聚类合理。

Figure 5. Cluster mapping of population mobility and migration keywords (CSSI journals from 2000 to 2022)

图5. 人口流动与迁移关键词聚类图谱(2000年~2022年CSSI期刊)

从表2可知,十组聚类中轮廓值最高达到0.922,指标最低也达到0.773,说明各关键词聚类中成员性质较为相似。其中#4水库移民聚类指标数最高,聚焦于生计资本、精准扶贫、交易成本等方面。#5人口流动轮廓值为0.918,从人口分布、人口学、人口收缩、空间格局等进行分析。#6城市化聚类指标最低,数值为0.773,该聚类集中于城镇化;产业转移;比较优势;就业;人口外流等。

Table 2. Clustering distribution of keywords for population movement and migration from 2000 to 2022

表2. 2000年~2022年人口流动与迁移关键词聚类分布

3.6. 研究热点综述

关于人口流动与迁移相关研究可大致分为宏观基础制度与理论研究(2000~2009年)、多样化研究(2009~2015年)以及微观聚焦(2016~2022年)三个阶段。

第一阶段(2000年~2009年):此阶段研究较为宏观,结合城镇化引用大量西方理论来分析我国人口流动特征。彭希哲、郭秀云 [2] 着眼于人口流动制度分析,从我国户籍改革制度,对人口户籍制度进行评价并认为户籍制度是国家行政的重要部分,需要保留制度并对其进行创新。而李强 [3] 运用基础人口迁移理论作对比研究,将推拉理论分析我国与国外人口流动的差异,分析我国城市中的农名工的流动因素,得出户籍制度是制约农名工流动的最重要因素,致使推拉理论失去西方国家得出的一般规律。

第二阶段(2009年~2015年):此阶段研究结合我国实际情况运用模型开展了大量实证研究,包括流动人口市民化,人口空间分布、人口流动因素、对区域经济影响等分析。刘涛、齐元静等人 [4] 聚焦于人口空间规划,基于2000年及2010年的人口普查数据对我国人口流动空间格局演变特征、机制进行系统分析,得出人口流动较为稳定、并且集中于长三角及京津冀等地。任远、乔楠 [5] 等人则对人口流动融合问题进行建模分析,通过模型验证了影响流动人口社会融合的三个因素,包括流动人口与个人与家庭、社区参与以及城市制度。

第三阶段(2016年~2022年):此阶段更基于微观视角关注人口迁移所引发的各类问题,公共服务、人口要素流动、乡村振兴等问题受到较多关注。周颖刚、蒙莉娜等人 [6] 从个人层面研究房价对流动人口的居住地决策,通过2014~2016人口监测数据发现没有购房且具有高技术水平的劳动力更愿意在高房价地区购房,挤出效应在大城市带来的影响更显著。张雅欣、孙大鑫 [7] 从影响人口流动的中介因素进行研究,利用倾向得分匹配法对迁移人口的幸福认知进行分析,主观社会地位对个人幸福感影响显著,是重要的中介因素之一。

3.7. 关键词突现图谱

一个领域内的突现词可以凸显某一时期的最新研究方向。(如图6所示),通过运行CiteSpace软件,发现2000年~2022年突发主题共40个,可以看出,“劳动力”、“农村”、“城镇化”等议题在千禧年之初颇受欢迎,而在2010年左右研究逐渐收缩;而近几年,前沿话题与实际问题息息相关,我国城镇化率已超60%,如何提供高质量、均等化的公共服务为城市带来了挑战。“市民化”、“公共服务”收到颇高关注。一些一线城市在涌入大量人口后,过于密集的人口也对城市经济带来不利影响,学者开始关注人口流动中“门槛效应”现象。疫情过后,诸多“新二线城市”、为吸引高质量人才,纷纷放宽落户条件,为城市发展注入新动力,“要素流动”得到广泛关注。除了客观的经济水平、个人发展前景等原因影响个人流动地的选择,主观幸福感等中介因素也对人口迁移地选择具有重要影响,因此“中介效应”成为人口流动影响因素研究中的新方向。与之相反,一些经济较弱,公共服务质量不高的城市面临人口大规模流失。除此之外,疫情过后,诸如上海等超大城市出现人口“逆流动”现象,控制人口均衡,使地区经济水平达到最优是未来的研究趋势之一,“人口收缩”问题也必然得到学者关注,“人口聚集”、“公共服务”、“乡村振兴”、“要素流动”、“门槛效应”以及“人口收缩”等话题成为新的关注热点。

Figure 6. Emergent themes in the field of population mobility and migration, 2000~2022

图6. 2000年~2022年人口流动与迁移领域突发主题

3.8. 人口流动与迁移与研究战略坐标分析

前文通过关键词共现、聚类及突发主题解析了人口流动与迁移的研究热点,为进一步分析该领域研究专题,利用战略坐标法,绘制该研究领域各聚类关注度与新颖度程度,探究流动研究方向。关注度表示各个主题聚团联系紧密程度,指数越大,说明研究越受学者瞩目,是该领域的研究核心。新颖度表示每个聚团内部联系,数值越大,则该主题研究越成熟(如图7所示)。通过计算发现第一象限8个,第二象限4个,第三象限7个以及第四象限1个类团,由此更深入分析人口流动与研究最新研究议题。

Figure 7. Strategic coordinates in the field of population mobility and migration from 2000 to 2022

图7. 2000年~2022年人口流动与迁移领域战略坐标

通过表3发现,聚类1 (城市化、空间选择、人口结构、婚姻迁移等)、聚类3 (产业结构、人口红利、聚集效应、要素流动等)、聚类5 (家庭迁移、户籍人口、社会融合、影响因素等)、聚类6 (多维贫困、迁移回报率、社会网络、减贫效应等)、聚类7 (重力模型、城市网络、驱动因素、省际人口迁移等)聚类8 (产业升级、劳动力回流、人口收缩、城乡收入差距等)、聚类9 (地区改革、公共服务、经济增长、中介效应等)、聚类10 (异质性、城乡一体化、区域经济、西部地区等)在坐标第一象限,研究关注度与新颖度均大于零,说明研究内容属于最前沿的研究方向。

聚类13 (房价、结构转型、空间溢出效应、双重差分模型等)、聚类14 (胡焕庸线、劳动生产率、人口普查、新型城镇化等)、聚类15 (有序流动、新空间经济学、生育率、平均预期寿命等)、聚类16 (农村贫困、农地流转、养老保险、农地制度等)位于坐标第二象限,关注度小于零,而新颖度指数大于零,说明该部分聚类属于潜在研究热点,比较新颖,但还未受到大量关注。

聚类4 (回流、社会整合、动因、生活质量等)、聚类11 (城市群、公共政策、空间计量、市场潜能等)、聚类12 (后期扶持、可持续发展、迁移机制、水库移民等)、聚类17 (比较优势、人口再分布、资本流动、主体区功能等)、聚类18 (大数据、民族关系、少数民族、人偶变动等)、聚类19 (迁移成本、迁移率、人口转变、人口政策等)、聚类20 (模型、迁移意愿、双重差分法)坐落于第三象限,关注度与新颖度均小于零,则表示该部分聚类议题已不再是学界关注焦点,处于边缘地位。

聚类2 (二院经济结构、劳动力供给、刘易斯拐点、推拉理论、引力模型、托达罗模型等)位于坐标第四象限,新颖度大于零,而密度小于零,表示该聚类研究主题属于学界热点,但内容较为基础,新颖度不高。

Table 3. Clustering themes and composition of population mobility and migration areas from 2000 to 2022

表3. 2000年~2022年人口流动与迁移领域聚类专题及构成

4. 研究总结与未来展望

4.1. 研究结论

本文对2000~2022年人口流动与迁移领域内的文献进行统计,梳理该领域的发文机构、作者,并进行关键词共现及聚类分析,结合战略坐标工具,发现人口流动与迁移的未来研究发展态势。从上述学界已有研究来看,“农村劳动力”、“城镇化”等议题受到较高关注,体现出农村劳动力流动是学者在研究初期较为关注的内容,空间与地理流动特征也备受学界关注,在中后期,将传统经济学与各类学科相结合,利用多元模型进行实证研究已成为学界研究特色,各类数学模型以及网络分析被广泛运用于小范围的人口流动。本文也具有一定的研究缺陷,图谱的阀值设定具有一定的主观性以及关键词使用不够规范一定程度上会影响分析结果,因此文本分析结论具有一定局限,此问题将会在后续研究中进行深化。

4.2. 未来展望

我国在全面实现脱贫攻坚后,超大城市如何“留人”,小城市如何“抢人”是未来区域发展趋势,更合理地布局人口要素,主动创造宜居环境,优化公共服务,促进城乡共同富裕,以此提升流入地的韧性是未来各地吸引人口流入的重要改善举措 [8] 。综上所述,未来学界对人口流动与迁移的相关研究可着眼于下列几方面:

第一、流动人口社会融合。在经历了长期大规模人口迁移后,城市化进程率极速提升,经济发展也随之提升,然而发展成果并未普及至所有流动人口 [9] 。不可否认,外来流动人口的经济收入得到显著提升,但除了经济融入,个人层面的身份认同与生活幸福感是检验是否真正融入当地的重要中间因素,未来城市化发展应该关注心理衡量指标,发展目标从数量向质量转变。以个人层面发展需求了解未来人口流动方向是学界值得研究的一大问题。

第二、公共服务均等化。在过去的快速发展中,作为人口聚集的一线城市,优质公共服务也集中于此 [10] 。流动人口的需求已从先前的劳动力资源转变为以家庭为单位的公共服务,能否留住长期劳动力与地区提供公共服务的质量高低息息相关,尤其是教育、医疗、就业这三大核心基本服务。既做到进城农村人口能平等享用城市公共服务,又要防止农村人口过度向中心城市聚集,避免人口为追求高质量公共服务无序流动,是现有人口流动研究领域值得关注的重要一环,关键在于找到各地区、城市与乡村以及各群体之间的平衡点。

第三、乡村振兴。在各大城市积极吸纳劳动力的同时,农村地区人口,尤其是青年人口出现大规模流失,老龄化现象严重。稳定农村人口的结构、数量是乡村发展所需要的基础条件。因而如何“留人”是建设乡村的核心,近几年区域间发展失衡问题尤为凸显,乡村人口回流,因此为了解决农村产业发展、农民收入低等问题,党在十九大制定“乡村振兴”战略目标。未来数字经济、智能AI的普及势必会引起劳动力变革,稳固乡村人口,如何提升乡村的吸引力,使青年劳动力向农村回流是未来人口迁移研究的一大课题。