1. 引言

氯是植物必需的营养元素,而且是7种微量元素中含量最高的一种,需要量与铁大体相等 [1] 。在植物体内,氯主要以离子形式存在,参与光合作用中的希尔反应、促进细胞伸长、有助于膨压形成和电解质平衡、调节细胞渗透压及气孔开放,并刺激酶活性等 [2] 。作物缺氯会导致生长发育迟缓,易造成根系吸水能力降低,出现营养不良;叶缘萎蔫,幼叶失绿,根系伸长强烈受阻,根系细短,侧根稀少。当氯离子浓度长时间过高时,也会抑制作物正常生长,产生氯毒,降低产量及品质,甚至绝收;主要症状有:发芽率降低、敏感作物出现烧苗烂根、生长受抑制、叶绿素含量降低、叶色灰白、生长点坏死、引发大量落叶和落果等。重点表现在三个方面 [3] :一是不利于糖转化为淀粉,块根、块茎淀粉含量降低,品质变差;二是促进碳水化合物水解,导致果树、蔬菜等果实含糖量降低、酸度提高,风味欠佳;三是影响烟草的香味和燃烧性能,卷烟易熄火。

耕地是作物氯营养的主要来源,土壤中氯的丰缺直接关系到作物的产量和品质,不足或过多都会对作物产生不良影响。氯在地壳中的含量只有0.05%,土壤平均含氯100 mg/kg左右 [4] 。我国农用地土壤氯平均59.4 mg/kg,大致分布规律是长江流域以南、东北地区以及云、贵高原的黄壤含氯量较低;长江以南的主要土壤含氯量34.2 mg/kg,变幅30.0~40.0 mg/kg;贵州、云南等地区的黄壤含氯量6.6 mg/kg,变幅0.0~37.0 mg/kg;东北三省的土壤含氯量31.8 mg/kg,变幅25.0~35.0 mg/kg;华北地区的土壤含氯量中等,平均69.5 mg/kg;西北地区的含氯量较高,平均126.0 mg/kg;所有的盐渍土及海相或海潮沉积土含氯量高,平均366.0 mg/kg [5] ,易对作物产生氯危害。湖北利川耕地氯含量及分布研究报道较少,邹焱 [6] 等对利川植烟土壤的氯含量有过研究,但点位少,代表性不强,不足以反映利川耕地的全面情况。因此,全面研究耕地氯含量及空间分布对利川市特色农业的发展意义重大,可正确指导烟农、药农、茶农、菜农、果农等对“忌氯作物”科学施用含氯肥料,降低肥料投入,促进节本增效。

2. 材料与方法

2.1. 土壤样品来源

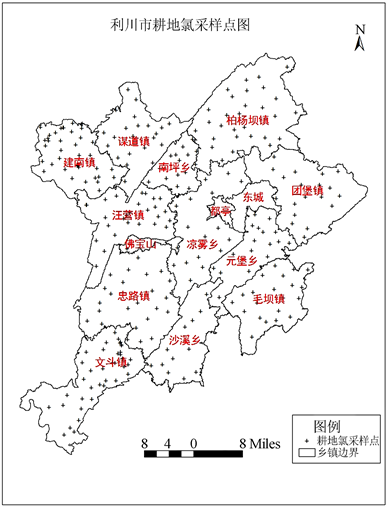

2022年,利川市耕地质量等级评价项目所采土壤样品共计288个,其中水田71个、旱地217个,覆盖全市12个乡镇(见图1),都亭、东城2个办事处和佛宝山开发区耕地面积较小,未采样。采样时间为3~5月,作物播种或移栽前。以自然田块为采样单元,按NY/T 1121.1-2006要求采集耕层土样。

Figure 1. Distribution of chlorine sampling points on cultivated land in Lichuan City

图1. 利川市耕地氯采样点分布图

2.2. 土样检测方法

土样委托湖北省地矿局恩施实验室检测,氯离子含量按NY/T 1121.17-2006规定测定。称取过2 mm风干土样50 g (精确到0.01 g)放入500 ml大口塑料瓶中,加入250 ml无二氧化碳蒸馏水(土水比1:5),振荡3分钟后过滤,吸取滤液25.00 ml于150 ml三角瓶中,滴加5%铬酸钾指示剂8滴,在不断摇动下用0.02 mol/L硝酸银标准溶液滴定,至出现砖红色沉淀且经摇动不再消失为止,同时作空白试验。铬酸钾指示剂的用量与滴定终点到来的迟早有关,经计算25 ml待测液中加8滴指示剂为宜;滴定过程中溶液出现稳定的砖红色时,银离子已微过量,因此滴定终点颜色不宜过深;待测液的pH必须保持在6.5~10.0,因低于6.5时,铬酸银会溶解,高于10.0时,则会生成氧化银黑色沉淀,滴定前可用碳酸氢钠溶液调节待测液pH。

另外,还检测了耕地土样的pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾、阳离子交换量(CEC)、交换性盐基总量、交换性钙、交换性镁、有效铁、有效锰、容重等项目。检测方法及标准见表1。

Table 1. Soil sample testing standards and methods

表1. 土样检测标准与方法

2.3. 评价依据及数据统计分析

江泽普等报道 [7] ,P.R. Fixeg把美国南达科他洲土壤氯含量划分为低量(<5 mg/kg)、中量(5~10 mg/kg)、高量(>10 mg/kg) 3个等级;我国多将植烟土壤氯离子含量 [8] [9] 划分为很低(<10 mg/kg)、偏低(10~20 mg/kg)、适宜(20~30 mg/kg)、偏高(30~45 mg/kg)和很高( > 45 mg/kg) 5个等级;毛知耘等 [5] 将土壤氯离子含量划分为特低(<25 mg/kg)、低(25~50 mg/kg)、中下(50~100 mg/kg)、中上(100~150 mg/kg)、高(150~300 mg/kg)和特高( > 300 mg/kg) 6个级。本文按此6级标准对土壤氯离子进行评价,均值皆为点位算术平均值。

按雷志栋等 [10] 的<10%为弱变异性、10%~100%为中等变异性、>100%为强变异性的等级划分标准评价变异系数。用《县域耕地资源管理信息系统》绘制采样点图,用Excel进行数据统计分析及相关性分析。

3. 结果与分析

3.1. 利川耕地氯离子含量及行政空间分布

利川耕地氯离子(表2)平均28.17 ± 79.90 mg/kg,处于低量水平,变幅0.37~754.46 mg/kg,变异系数283.67%,强变异。均值区域分布特征明显,地处东部的团堡镇最高(154.62 mg/kg),达到高量水平;其次分别是最南端的文斗镇,中西部齐跃山脉东麓的南坪乡、汪营镇,3个乡镇处于低量水平;以上4个乡镇高于全市平均水平。再次分别是齐跃山以西的谋道镇、正中部的凉雾乡、西南部的忠路镇、正北部的柏杨坝镇、东南端的毛坝镇、中东部的元堡乡、正西部的建南镇、正南端的沙溪乡,这8个乡镇处于特低水平。极高值和极低值都出现在汪营镇的两个相邻村(最大值在石朝门村、最小值在十户场村)。变异系数由高到低分别为:汪营镇、文斗镇、凉雾乡、谋道镇、忠路镇、南坪乡、柏杨坝镇、建南镇,以上8个乡镇为强变异;接着为团堡镇、沙溪乡、毛坝镇、元堡乡这4个乡镇为中等变异。

利川耕地氯离子整体水平低,85%以上的点位处于特低水平,近5%为低水平,中、高及特高水平的仅占10%略多,大于300 mg/kg的特高水平仅4个点,分别分布在汪营镇的石朝门村、文斗镇堰塘村、团堡镇的石板岭村和大垭村。团堡镇耕地氯离子在6个级中较均匀分布,各级占比在10%~25%之间,属乡镇中特例;其它乡镇80%以上为特低水平,元堡和沙溪2个乡全部在特低水平(表3)。

Table 2. Statistical analysis of chloride ion content in cultivated land of various towns and towns in Lichuan City

表2. 利川市各乡镇耕地氯离子含量统计分析表

Table 3. Classification statistics of chloride ion content in cultivated land of various towns and towns in Lichuan City

表3. 利川市各乡镇耕地氯离子含量分级统计表

3.2. 利川耕地氯离子不同海拔空间分布

利川习惯按海拔高度分区,海拔低于800 m的为低山、800~1200 m的为二高山、1200 m以上的为高山,耕地主要分布在二高山和高山地区,低山、二高山、高山耕地比例约为10%、40%、50%。低山氯离子8.71 ± 7.33 mg/kg (n = 50),处于特低量水平,变幅1.76~37.18 mg/kg,变异系数84.15%,中等变异;二高山32.21 ± 89.47 mg/kg (n = 177),处于低量水平,变幅0.37~754.46 mg/kg,变异系数277.77%,强变异;高山32.38 ± 81.43 mg/kg (n = 61),处于低量水平,变幅1.19~476.58 mg/kg,变异系数251.46%,强变异;二高山和高山地区氯离子含量基本相当,是低山的近4倍(表4)。

低山耕地氯离子全部处于低到特低水平,且特低占96%;二高山特低水平占80%以上,其它各级较均匀分布,大于300 mg/kg的特高水平2个点在汪营镇石朝门村、文斗镇堰塘村;高山特低水平占85%,其它各级较均匀分布,大于300 mg/kg的特高水平2个点在团堡镇相邻的石板岭村和大垭村(表5)。

Table 4. Statistical analysis of chloride ion content in cultivated land at different altitude regions

表4. 不同海拔区域耕地氯离子含量统计分析表

Table 5. Classification statistics of chloride ion content in cultivated land at different altitude regions

表5. 不同海拔区域耕地氯离子含量分级统计表

3.3. 利川耕地氯离子不同土类空间分布

利川土壤有9类,水田为水稻土,旱地有按海拔呈垂直地带分布的棕壤(1500 m以上)、黄棕壤(800~1500 m)、黄壤(800 m以下),呈微域分布的石灰土、紫色土,分布于河流两岸的潮土,以及高寒地带的草甸土和沼泽土,后两类为非耕地,面积小未采样。各土类面积占比为:黄壤3.75%、黄棕壤57.05%、棕壤16.83%、紫色土14.59%、石灰土2.03%、潮土0.04%、水稻土5.69%、草甸土0.01% (739亩)、沼泽土0.00% (200亩),其中耕地面积占比分别为:黄壤3.54%、黄棕壤42.18%、棕壤6.56%、紫色土9.48%、石灰土1.81%、潮土0.27%、水稻土36.15%。

按耕地利用类型划分(表6、表7),水田氯离子22.95 ± 88.58 mg/kg (n = 71),处于特低水平,变幅1.67~754.46 mg/kg,变异系数386.05%,强变异;旱地29.87 ± 76.99 mg/kg (n = 217),处于低量水平,变幅0.37~694.70 mg/kg,变异系数257.71%,强变异;水田除1个点离群为最高值外,其它点位都处于低至特低水平,且87%以上为特低水平;旱地近85%处于特低水平,其它各级较均匀分布。旱地比水田高,但差异不大。

按土类划分(表6、表7),不同土类耕地氯离子含量差异较大,棕壤 > 石灰土 > 潮土 > 黄棕壤 > 水稻土 > 紫色土 > 黄壤。棕壤58.75 ± 115.94 mg/kg (n = 10),中下水平,变幅2.14~373.42 mg/kg,变异系数197.34%,强变异;石灰土50.09 ± 110.37 mg/kg (n = 30),中下水平,变幅1.50~476.58 mg/kg,变异系数220.35%,强变异;潮土38.23 ± 54.53 mg/kg (n = 6),低量水平,变幅2.28~141.98 mg/kg,变异系数142.64%,强变异;黄棕壤32.57 ± 83.41 mg/kg (n = 105),低量水平,变幅0.37~694.70 mg/kg,变异系数256.14%,强变异;水稻土(见水田),已在利用类型中叙述;紫色土11.35 ± 20.72 mg/kg (n = 54),特低水平,变幅1.27~129.96 mg/kg,变异系数182.57%,强变异;黄壤10.91 ± 3.61 mg/kg (n = 12),特低水平,变幅7.19~19.38 mg/kg,变异系数33.11%,中等变异。棕壤70%的点位处于特低水平,20%处于中下水平,10%处于特高水平;石灰土80%以上为特低水平,其余为高和特高水平;潮土2/3处于特低水平,其余点位处于中等水平;黄棕壤80%以上处于特低水平,其余各级都有分布;紫色土90%以上处于特低水平,其余为低至中等水平;黄壤全部为特低水平。

Table 6. Statistical analysis of chloride ion content in different soil types

表6. 不同土类氯离子含量统计分析表

Table 7. Classification statistics of chloride ion content in different soil types

表7. 不同土类氯离子含量分级统计表

3.4. 利川耕地氯离子不同成土母质空间分布

利川土壤成土母质(母岩)主要分为碳酸盐岩、泥质砂页岩、紫色页岩、石英砂岩、第四纪黏土、河流冲积物等6大类,发育的土壤占比分别为:51.86%、17.32%、16.21%、12.89%、1.08%、0.64%;其中,旱地占比分别为:60.22%、15.30%、14.86%、6.44%、2.77%、0.42%;水田占比分别为:17.43%、21.55%、28.43%、13.61%、8.53%、10.44%。旱地60%以上为碳酸盐岩发育,泥质砂页岩和紫色页岩发育的各占15%左右;各成土母质发育的水田较均匀分布,紫色页岩发育的约占30%,其它母质发育的在8%~22%之间。

不同成土母质发育的耕地氯离子含量差异较大(表8、表9),石英砂岩 > 碳酸盐岩 > 河流冲积物 > 泥质砂页岩 > 第四纪黏土 > 紫色页岩。石英砂岩96.29 ± 224.66 mg/kg (n = 19),处于中下水平,变幅1.50~754.46 mg/kg,变异系数233.32%,强变异;碳酸盐岩33.84 ± 80.97 mg/kg (n = 99),处于低量水平,变幅1.03~476.58 mg/kg,变异系数239.27%,强变异;河流冲积物27.29 ± 43.34 mg/kg (n = 10),处于低量水平,变幅1.03~141.98 mg/kg,变异系数158.81%,强变异;泥质砂页岩20.26 ± 44.41 mg/kg (n = 41),处于特低水平,变幅1.19~249.99 mg/kg,变异系数215.48%,强变异;第四纪黏土19.60 ± 31.15 mg/kg (n = 48),处于特低水平,变幅0.37~160.68 mg/kg,变异系数158.93%,强变异;紫色页岩12.30 ± 18.76 mg/kg (n = 71),处于特低水平,变幅1.27~129.96 mg/kg,变异系数152.52%,强变异。

石英砂岩发育的耕地氯离子近70%处于特低水平,低和特高水平各占10%多,中下和高水平各占5%多;碳酸盐岩发育的近85%处于特低水平,其它各级基本均匀分布;河流冲积物发育的80%处于特低水平,中等水平占20%;泥质砂页岩发育的90%以上处于特低水平,其余较均匀分布于低量、中上和高水平;第四纪黏土发育的85%以上处于特低水平,其余较均匀分布在低量、中下、中上和高水平,特高水平无分布;紫色页岩发育的近90%处于特低水平,近10%分布于低量水平,中等水平有少量分布。

Table 8. Statistical analysis of chloride ion content in different soil-forming parent materials

表8. 不同成土母质氯离子含量统计分析表

Table 9. Classification statistics of chloride ion content in different soil-forming parent materials

表9. 不同成土母质氯离子含量分级统计表

3.5. 利川耕地氯离子与土壤有机质、pH等的相关性分析

运用Excel中CORREL函数求相关系数(r),用公式

计算统计量z值(n > 30),再运用给定概率正态分布的区间点函数NORMINV (分布概率为0.05/2、0.01/2,算术平均值为0,标准差为1)求z的95%、99%临界值,对288个耕地土样氯离子含量与pH、有机质、CEC、交换性盐基总量、交换性钙、交换性镁及土壤容重进行相关性分析,结果见表10。

从统计学意义上看,利川耕地氯离子含量与土壤pH呈显著正相关,与全氮、有效磷、速效钾呈极显著正相关,与交换性钙、交换性镁、容重呈显著负相关,与有机质、CEC、交换性盐基总量、有效铁、有效锰相关性不显著。

注:用NORMINV计算z0.05、z0.01分别为−1.95996、−2.57583。*、**分别表示相关性显著、极显著。

4. 讨论

4.1. 氯元素在土壤中的残留

氯元素是作物必须的微量元素之一,氯在土壤中多以离子形态存在,容易随雨水、灌溉流失,在土壤中残留量极少 [11] 。江泽普等 [12] 报道,日本在52种土壤上试验,46种无残留,只有6种黏质土有少量残留,仅占当年施氯量的4%~5%;湖北荆州的棉田两年连续施用氯化铵,20 cm耕作层氯离子由29 mg/kg提升到35 mg/kg,仅6 mg/kg残留;广西农科院土肥所连续4年亩使用含氯肥料204 kg (每年51 kg),降雨多的年份残留少,反之亦反,土壤含氯量仅增加15~17 mg/kg。

4.2. 影响土壤氯离子含量的因素

较多研究表明,土壤母质、土壤类型、地形因子以及人类活动等均对土壤氯含量有明显影响 [13] [14] 。殷杰 [15] 的研究表明,土壤的水溶性氯含量黄壤 > 石灰土 > 黄棕壤 > 紫色土 > 水稻土,且土壤氯含量变化对烟株含氯量有明显影响。唐树梅等 [16] 认为,不同土壤类型间氯含量差异主要与成土母岩存在密切关系。王勇 [17] 认为,地形因子对土壤氯离子含量影响较大,半阴坡土壤中的氯离子含量最高,且随着坡度的增加呈递减趋势。此外,李丹丹等 [18] 指出,除了自然因素,含氯肥料施用、灌溉等田间管理措施对土壤氯含量的影响也不容忽视。

4.3. 作物对氯离子敏感程度分级

不同作物对氯离子的需求和耐受量差异较大,陶世秋等 [19] 把主要农作物对氯的敏感程度分为5级:1级特耐氯(不敏感),耐氯值 > 1000 mg/kg;2级强耐氯(略敏感),耐氯值600~1000 mg/kg;3级中耐氯(中度敏感),耐氯值450~600 mg/kg;4级低耐氯(敏感),耐氯值300~450 mg/kg;5级弱耐氯(高度敏感),耐氯值150~300 mg/kg;一般把4~5级低、弱耐氯作物视为“忌氯作物”。忌氯作物是对氯敏感或高度敏感作物的简单描述,并非不需要氯营养,不能“闻氯色变”、“望氯止步”。土壤氯离子含量过低,就需要补施含氯肥料,植烟土壤氯含量低于50 mg/kg就可以施用含氯肥料 [6] 。在氯含量低至特低的土壤上,降水较多的季节,或是对氯不敏感的作物上施用含氯肥料,多数作物产量和品质都会有所提高。

4.4. 含氯肥料对土壤的不良影响

但长期施用含氯肥料(包括氯化铵、氯化钾、含氯复合肥等),会对土壤造成以下危害:一是土壤酸化板结。含氯肥料多为生理酸性肥料,会引起土壤变酸,抑制有益微生物活动;氯还与土壤中的钙结合生成氯化钙,易溶解导致钙盐随水流失,钙是土壤结构形成的必须元素,大量流失会破坏土壤结构,导致板结。二是激活有毒离子。氯与土壤中阳离子结合,形成有害的氯化物,对作物造成毒害。如易激活土壤中的铝、锰等金属元素产生毒害,在石灰性土壤中形成氯化钙,对作物生长不利。三是诱导养分缺乏。土壤中氯离子浓度过高会增高土壤渗透势,限制氮、硫等养分的吸收,从而导致作物缺素。四是产生盐害。在降水较少的北方地区,高氯造成土壤中的盐分过高,影响作物根系正常吸收水分和养分,导致烧根和烧苗。随着国内氯化铵和氯化钾生产量的逐渐增加,施用含氯化肥的面积不断扩大,因方法不当、用量过高等对作物引起的氯毒害现象时有发生。土壤供氯浓度过大,含氯量达到5000 mg/kg时,对所有作物都有不同程度的危害 [13] 。

5. 结论

1) 利川耕地氯离子平面区域分布特征明显。点位均值28.17 ± 79.90 mg/kg (n = 288),低量水平,变幅0.37~754.46 mg/kg。85%以上处于特低水平(<25 mg/kg),近5%处于低水平(25~50 mg/kg),中、高及特高水平的仅占10%略多,大于300 mg/kg的特高水平仅4个点,分别分布在汪营镇的石朝门村、文斗镇堰塘村、团堡镇的石板岭村和大垭村。东部的团堡镇最高(154.62 mg/kg),达到高量水平(150~300 mg/kg);其次分别是最南端的文斗镇,中西部齐跃山脉东麓的南坪乡、汪营镇,处于低量水平;再次分别是齐跃山以西的谋道镇、正中部的凉雾乡、西南部的忠路镇、正北部的柏杨坝镇、东南端的毛坝镇、中东部的元堡乡、正西部的建南镇、正南端的沙溪乡,处于特低水平。极高值和极低值都出现在汪营镇,并属相邻的两个村。团堡镇耕地氯离子在6个级中较均匀分布,各级占比在10%~25%之间,在乡镇中属特例;其它乡镇80%以上分布在特低水平,元堡和沙溪2个乡全部在特低水平。

2) 利川耕地氯离子垂直分布差异较大。二高山和高山相当,是低山的近4倍。低山(800 m以下) 8.71 ± 7.33 mg/kg (n = 50),变幅1.76~37.18 mg/kg;全部处于低到特低水平,且特低水平占96%。二高山(800~1200 m) 32.21 ± 89.47 mg/kg (n = 177),变幅0.37~754.46 mg/kg;特低水平占80%以上,其它各级较均匀分布,大于300 mg/kg的特高水平2个点在汪营镇石朝门村、文斗镇堰塘村。高山(1200 m以上) 32.38 ± 81.43 mg/kg (n = 61),变幅1.19~476.58 mg/kg;特低水平占85%,其它各级较均匀分布,特高水平2个点在团堡镇相邻的石板岭村和大垭村。

3) 水旱不同利用类型氯离子含量差异较小。水田22.95 ± 88.58 mg/kg (n = 71),处于特低水平,变幅1.67~754.46 mg/kg;旱地29.87 ± 76.99 mg/kg (n = 217),处于低量水平,变幅0.37~694.70 mg/kg;水田除1个点为最高值外,其它点位都处于低至特低水平,且87%以上为特低水平;旱地近85%处于特低水平,其它各级较均匀分布。

4) 不同土类耕地氯离子含量差异较大。棕壤(58.75 mg/kg) > 石灰土(50.09 mg/kg) > 潮土(38.23 mg/kg) > 黄棕壤(32.57 mg/kg) > 水稻土(见水田) > 紫色土(11.35 mg/kg) > 黄壤(10.91 mg/kg),与殷杰研究的宜宾市植烟土壤差异较大。棕壤均值处于中下水平,70%的点位处于特低水平,20%处于中下水平,10%处于特高水平;石灰土均值处于中下水平,80%以上为特低水平,其余为高和特高水平;潮土均值处于低量水平,2/3处于特低水平,其余处于中等水平;黄棕壤均值处于低量水平,80%以上处于特低水平,其余各级都有分布;紫色土均值处于特低水平,90%以上处于特低水平,其余处于低至中等水平;黄壤全部处于特低水平。

5) 不同母质发育的耕地氯离子含量差异较大。石英砂岩(96.29 mg/kg) > 碳酸盐岩(33.84 mg/kg) > 河流冲积物(27.29 mg/kg) > 泥质砂页岩(20.26 mg/kg) > 第四纪黏土(19.60 mg/kg) > 紫色页岩(12.30 mg/kg)。石英砂岩发育的耕地氯离子近70%处于特低水平,低和特高水平各占10%多,中下和高水平各占5%多;碳酸盐岩发育的近85%处于特低水平,其它各级较均匀分布;河流冲积物发育的80%处于特低水平,中等水平占20%;泥质砂页岩发育的90%以上处于特低水平,其余较均匀分布于低量、中上和高水平;第四纪黏土发育的85%以上处于特低水平,其余较均匀分布在低量、中下、中上和高水平,无特高水平;紫色页岩发育的近90%为特低水平,近10%为低量水平,中等水平有少量分布。

6) 耕地氯离子与其它土壤指标的相关性。从统计学意义上看,利川耕地氯离子含量与土壤pH呈显著正相关,而蔡雅楠等 [20] 的研究结论为不相关;与全氮、有效磷、速效钾呈极显著正相关,这应与利川耕地施肥习惯有关,常规施肥中含氯复合肥、配方肥用量占比大,氯离子施入量相对较多,有一定量残留和积累;与交换性钙、交换性镁、容重呈显著负相关;与有机质、CEC、交换性盐基总量、有效铁、有效锰相关性不显著。

利川耕地氯离子含量普遍较低,降雨量大且集中在较多作物生长季节,所有作物都可根据耐氯水平适量施用含氯肥料。大量的试验结果证明,对特、强耐氯作物完全可以按常量施肥水平正常施用含氯肥料;中、低、弱耐氯作物可减量施用,分别按常量施肥水平的80%、60%、40%适量施用。科学施用含氯肥料不仅能使作物高产优质,还能降低肥料投入,是农业节本增效、实现绿色高质量发展的有效措施。

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。