1. 引言

工程承发包能力和合同管理能力是工程管理人员的核心竞争能力,工程招投标与合同管理课程所教授的内容是工程管理专业学生今后从事建设工程领域工作必备的基本理论知识 [1] 。然而工程招投标与合同管理的传统授课模式往往侧重于理论知识的认知学习,教学内容枯燥,学生缺乏学习积极性,学习效率低。本文在长期教学实践的基础上,提出将比较法与案例法相融合的工程招投标与合同管理课程教学模式。通过教学实践,发现该模式的课堂教学既能激发学生学习的积极性,又能使学生更深入更全面地掌握相关理论知识,从而取得了良好的教学效果。

2. 工程招投标与合同管理课程介绍

工程招投标与合同管理是工程管理专业的专业理论课程。通过该课程的学习,使学生掌握招投标法及其相关法律的基本理论和方法,了解工程招标投标的制度和基本方法,理解专业合同及其示范文本的主要内容,掌握工程变更及索赔等合同管理工作的原理、程序。具备编制工程项目招标文件、投标文件以及编制主要专业合同文件的能力。

3. 比较法与案例法相融合的课堂教学模式

比较法顾名思义就是用比较的方法进行教学。著名教育家乌申斯基认为:“比较是一切理解和思维的基础,我们正是通过比较来了解世界上的一切的”。在教学之中,通过比较法,能够让学生将有关的事物的相同点和不同点区分出来,从而对事物的本质有更清晰的认识和把握。

案例法教学由美国哈佛大学法学院于1870年首创,我国在上世纪80年代开始对案例教学进行研究应用。案例法教学是“以学生为中心,以案例为基础,通过呈现案例情境,将理论与实践紧密结合,引导学生发现问题、分析问题、解决问题,从而掌握理论、形成观点、提高能力的一种教学方式。” [2]

比较教学法需要通过引导学生比较认识对象,去鉴别其属性同异、地位主次、作用大小、性能优劣、问题难易以及认识正误深浅,进而去揭示认识对象各自的本质特征,获取对其整体的或规律性的认识 [3] 。案例正是最好的引导手段,在比较教学法中通过案例让学生发现事物的异同,进而掌握事物的本质和发展规律,最终获得解决问题的能力。案例法教学需要教师将学生引导入案例教学情境中,通过师生互动,学生间互动,从而提高学生分析问题解决问题的能力 [4] 。比较法正是老师引导学生主动沉浸入案例情境,主动进行互动的有效途径。因此比较法和案例法能够有效融合,贯穿教学过程,达成教学目标。

3.1. 基于比较法的教学模式

目前在国内工程领域的施工合同中,主要的通用合同条款有两种:一种是《建设工程施工合同(示范文本)》中的通用合同条款,一种是《标准施工招标文件》中的通用合同条款。为了让学生对建设工程施工合同条款的使用有更加深入的理解,教师在讲授合同条款时,会将《建设工程施工合同(示范文本)》中的通用合同条款和《标准施工招标文件》中通用合同条款中相对应的章节进行了比较。

这两种通用合同条款都适用于建设工程施工的承发包活动。它们在对承发包人的权力,责任,义务以及风险分担等方面的规定基本相同。但是由于它们适用的范围有区别,因此在一些细节方面,它们又存在不同。

比如,《建设工程施工合同(示范文本)》可以用于未经招标的工程项目,这种项目没有中标通知书,可能也没有工程量清单,所以在《建设工程施工合同(示范文本)》中对于合同文件组成的相关条款中,中标通知书、工程量清单不是必要的组成。而《标准施工招标文件》适用于强制招标项目,因此中标通知书、工程量清单是其规定的合同文件的一部分。把这两种通用合同条款关于合同文件组成的规定的异同讲解给学生听,使学生通过比较相关条款的差异,透过现象看到事物的本质,更加深入理解相关条款为什么这样规定。

再比如,两种通用条款在风险分配中,都遵循了风险分配基本原则:即谁能最有效地(有能力和经验)预测、防止和控制风险,或能有效地降低风险损失,或能将风险转移给其他方面,则应由他承担相应的风险责任 [5] 。所以在关于不可抗力导致的后果的相关条款中,两种条款都规定了由合同当事人分别承担各自的损失,发包人还需承担工期损失,看管工地、清理修复等费用。但是这两种通用条款在损失的具体的分配上又略有不同,《建设工程施工合同(示范文本)》的通用条款提出“不可抗力由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担,停工期间必须支付的工人工资由发包人承担”,而《标准施工招标文件》的通用条款提出“承包人的停工损失由承包人承担,但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担”;两个条款关于承包人的停工损失由谁承担的规定是有明显区别的。出现这种区别的原因在于:《标准施工招标文件》的制定者是招标人,绝大部分情况下也就是发包人,因此其制定的条款会有保护发包人,减少发包人损失的倾向。学生在学习不可抗力的相关条款中,就能更好的理解风险分配的原则以及根据不同条款如何处理不可抗力事件的造成损失。

3.2. 融合案例法的教学模式

在使用比较法进行招投标及合同管理教学的同时,为使学生深入了解如何运用合同条款处理工程索赔等合同管理问题。在教学中,教师建立虚拟的工程项目,学生自由选择组合,扮演发包人,承包人和监理人,按照《建设工程施工合同(示范文本)》或《标准施工招标文件》签订施工合同,教师虚拟项目建设中遇到的各种事件:如基坑开挖遇到不利地质条件,主体工程施工遇到百年一遇的暴雨,承包人抢工期提前覆盖隐蔽工程等。学生根据自己扮演的角色,按照所签订的合同条款,完成工程计量支付、工程变更、工程索赔等一系列的合同管理工作。学生通过案例了解工程建设的实际情况,熟悉合同管理的日常工作,深入理解合同条款的含义。同时由于学生按照不同通用合同条款签订了施工合同,学生会亲身体会到这两种通用合同条款在处理同一工程事件中,在执行程序上,在责任分配上,在索赔费用计算上既有相同点,又存在许多的不同。从而使学生进一步理解了工程合同的订立必须遵循公平合理的原则,同时还需要兼顾效率。学生也认识到在未来的合同管理工作中,不能犯“经验主义”错误,需要仔细研究各种合同条款。通过案例法教学也很好地解决了教师通过传统的课堂教学讲解合同条款,既枯燥无味,学生又难以理解的问题,极大地提高了学生学习合同条款的兴趣,即使在课后,学生也会根据自己扮演的角色,积极研究讨论合同条款,寻找处理各种工程事件的办法。

在讲授招投标内容时,我们利用广联达的招标软件进行招标策划、招标文件和投标文件编制,要求学生比较不同评标办法,以及改变同一评标办法的具体条款对招标结果的影响,既培养了学生的动手操作能力,又加强了学生对课程内容的理解。

比较法与案例法相融合的工程招投标与合同管理课程的课堂教学,使学生在虚拟的工程项目中通过扮演不同角色,把理论与实践相结合。学生在实践中比较不同的招标条款和合同条款在处理同一个工程事件的异同之处,加深对招投标和合同管理课程理论的理解。

4. 比较法与案例法相融合的课堂教学模式的实践效果

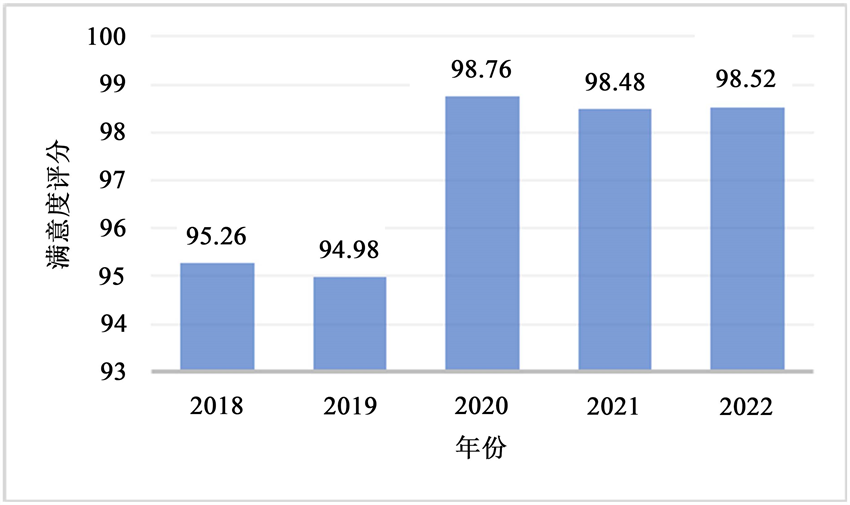

融合了比较法与案例法的工程招投标与合同管理课程的课堂教学从2020年开始实施,从2018-2022年的学生测评可以看到,采用比较法与案例法相融合的课堂教学受到了学生的欢迎和肯定,学生的满意度评分基本在98分以上,而在2020年之前该门课程的学生满意度评分基本在95分左右(见图1)。由此可见,比较法与案例法相融合的工程招投标与合同管理课程的课堂教学是一种有效的教学方式。

Figure 1. Diagram of the student satisfaction evaluation (2018~2022)

图1. 学生满意度评分(2018~2022)

5. 结语

总之,工程招投标及合同管理课程的教学内容随着工程管理行业政策的调整和工程建设领域的变化也在不断的变化过程中,作为教师,怎样将各种招标方式、各类合同条款的联系与区别及各自的应用场景传授给学生,是非常重要的,对学生全面了解与掌握相关知识,未来从事与工程承发包,工程合同管理相关工作具有重要意义。通过我们的教学实践表明,将比较法与案例法相融合的工程招投标与合同管理课程教学模式,是一个行之有效的方法。

因此,在未来的教学中,我们也将尝试将这种教学模式推广到工程管理专业的其它课程中,让学生在案例中了解工程实践,通过比较加深对理论的理解,提升工程管理专业学生在未来的工程实践工作中的竞争力。