1. 引言

自然电位测井作为最常见的地球物理测井方法之一,在碎屑岩地层划分、岩性识别、储层流体识别及评价等方面具有重要作用 [1] 。然而在碳酸盐岩地层由于测井响应差异小、规律性差,限制了该测井方法的应用 [2] [3] [4] 。研究认为,由于厚层碳酸盐岩地层中泥岩或泥质含量少,储层要通过远处泥岩形成自然电位回路,因此在整套碳酸盐岩地层表现为自然电位异常,很难识别储层发育位置,例如四川地区低孔低渗碳酸盐岩即存在上述特征 [5] 。然而在泥岩含量低的孔隙型碳酸盐岩地层,自然电位测井可用于识别储层及地层流体性质 [6] 。实验和数值模拟结果表明 [7] [8] ,在基质孔隙度较低和泥质含量较高的渗透性碳酸盐岩地层,自然电位测井响应异常不明显。而在孔隙型地层或者缝洞发育但未被充填地层中,自然电位负异常大多对应储层发育段,其异常值与缝洞孔隙度具有良好相关性,通过实验可以得到裂缝孔隙度与自然电位数值变化之间的关系。笔者在对国内外不同碳酸盐岩地层综合分析后认为,自然电位在孔隙性碳酸盐岩和缝洞型储层发育位置,其响应存在异常特征,表明该测井方法在碳酸盐岩地层评价仍然有效。然而,目前开展碳酸盐岩地层自然电位测井适用性的研究有限,针对碳酸盐岩地层自然电位分布特征、异常响应条件及储层评价等问题需要开展讨论。

为此,本文基于自然电位测井的电化学原理,首先对自然电位微观影响因素做出分析,提取主要的微观参数,并阐述参数与宏观影响因素(如岩石物性、泥质含量、油气类型)的关系;结合国内外地区实际资料,对影响自然电位异常幅度的主要因素进行综合分析,指出国内外地层条件主要差异及其响应效果;对应用自然电位测井方法识别岩性和储层、判识地层流体、计算地层水电阻率等方面进行介绍,对自然电位回路形式、致密层特征等问题进行讨论,从而为应用自然电位测井开展碳酸盐岩储层评价提供借鉴作用。

2. 测井原理及微观影响因素

2.1. 研究方法

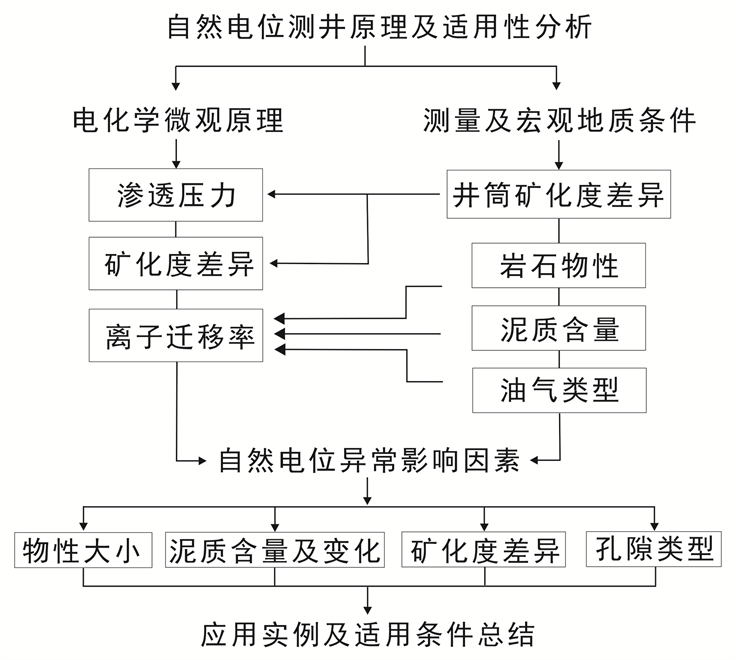

自然电位测井是测量获得自然电场条件下的电化学电位特征,即自然电位响应 [2] [9] 。为了分析实际测量条件及不同地质条件对测井响应的影响,首先需要关注该测井方法原理,即自然电位测井遵循的电化学原理 [10] [11] 。与前人开展碳酸盐岩地层自然电位测井解释不同,本文从电化学原理出发,重点提取影响自然电位的微观因素(参数),并将其与碳酸盐岩地层所处的实际地质条件相联系,建立宏观地质因素及井筒测量条件等与微观因素(参数)之间的关系,进而分析自然电位测井响应及其影响因素。同时,基于国内外不同地质条件及自然电位响应特征,总结出该测井方法在碳酸盐岩地层中的适用条件,为应用提供依据。本文采用的方法和技术流程见图1所示。

Figure 1. Diagram of method and technical process in this study

图1. 研究方法和思路示意图

2.2. 原理及微观因素分析

根据自然电位测井原理,井筒内的自然电位主要由扩散电位和薄膜电位共同产生。其中,扩散电位表达形式经由Nernst方程推导得到 [10] [11] ,表示为:

(1)

式中,

、

为正、负离子的迁移率,m2∙S/mol;R为摩尔气体常数,8.314 J/(mol∙K);T为绝对温度,K;

和

分别表示两种不同NaCl溶液的矿化度,mg/L。

而薄膜电位是一种具有离子选择性扩散的电化学电位 [10] ,表示为:

(2)

式中,

和

分别表示可穿过离子i在

相和

相中的离子活度;

表示离子i的电荷数。

基于上述原理,扩散电位和薄膜电位对总的自然电位贡献相反,即淡水泥浆钻井时薄膜电位将使自然电位数值增加,而扩散电位将使其降低,相关实验和实际数据证实了这种认识 [2] 。依据Lewis关于离子活度的定义 [11] ,离子活度与离子矿化度密切相关,因此薄膜电位与扩散电位的产生遵循相同的电化学动力学原理,即式(2)和式(1)的各参数间具有内部关系。对于稀释NaCl溶液,采用公式(1)可用于分析扩散吸附作用产生的自然电位特征,即自然电位的微观影响因素包括地层的渗透压力(指地质属性而非钻井压差)、矿化度差异和离子的迁移率,这三个电化学参量本质上是地层物性、矿化度、泥质、油气等因素的内在体现。

2.3. 渗透压力

渗透压力是指恰能阻止半透膜两侧不同浓度离子继续发生扩散而达到动态平衡的压力。理想条件下,渗透压力可转化为电化学反应温度,渗透压力变大等效于反应温度升高,从而促使离子扩散作用增强,扩散电位绝对值变大。渗透压力的大小体现接触界面位置附近区域内两种不同浓度溶液的扩散能力,而这种能力与接触区域内不同电解溶液的浓度和浓度差异、温度和解离度有关 [10] ,即浓度差异越大、温度越高、解离度越大,渗透压力越大。

在地层环境下,地层孔隙起到半透膜的作用。地层溶液与钻井液接触界面位置附近的离子浓度差异越大,并且地层温度越高,将使得地层的渗透压力变大,由公式(1)得到扩散电位的绝对值将变大,扩散项贡献增大,引起自然电位异常幅度增加。

2.4. 矿化度差异

地层条件下,矿化度差异是指地层溶液与钻井液接触界面位置附近的差异。由公式(1)得到,当电化学反应界面两侧溶液的浓度差异变大时,扩散电位绝对值增加,这是由于浓度差异变大促使离子寻求电化学平衡的扩散作用变得更加强烈。同时,浓度差异变大使得渗透压力有所增加,从而共同引起自然电位异常幅度的增大,相关研究对矿化度差异的影响特点做出了具体分析 [12] [13] [14] [15] 。

2.5. 离子迁移率

自然电位的产生是导电离子参与电化学反应的结果,因此在理论上导致负离子迁移率降低以及正离子迁移率增大的因素将造成扩散电位绝对值的降低,从而影响自然电位异常特征。

2.5.1. 岩石物性与离子迁移率

当泥质影响可以忽略或泥质含量的变化很小时,地层的物性是影响离子扩散迁移的主要因素。此时,地层孔隙起到多孔性薄膜的作用,物性越发育的地层其孔隙薄膜将在单位时间内允许更多的离子扩散通过,离子迁移率变大,即扩散作用增强。相反,物性欠发育的地层其孔隙内部离子扩散作用将变得微弱。研究指出当地层孔隙的尺寸小于离子双电层厚度的两倍时,一般负离子将不再发生运动 [16] ,扩散作用减弱。所以,物性较好的地层引起的自然电位异常特征更明显,相关研究对物性的影响做出了具体分析,也证实存在类似特征 [17] [18] 。

2.5.2. 泥质与离子迁移率

对于含泥质地层,离子双电层内的选择性离子一般认为是正离子。此时,泥质薄膜的存在使得平衡正离子的溶度增加,离子活度增大,由式(2)得到薄膜电位增加。同时,由式(1)得到扩散电位绝对值减小,两种电位形式共同引起自然电位异常幅度降低。研究表明,对于稀溶液双电层中扩散层的分散性增强,此时扩散层电位不再为零,此时紧密层内的平面离子浓度将按照波尔兹曼指数递减规律分布 [19] 。由于Cl−的离子迁移率更大,因而降低更加明显,由式(1)得到扩散电位绝对值降低,自然电位异常幅度下降。

2.5.3. 油气与离子迁移率

实验和理论研究都表明油气饱和度的增大等效为岩石阳离子交换容量的增大,即平衡正离子的迁移率增加。由式(1)可知,正离子迁移率增加将引起扩散电位绝对值的降低,从而造成总的自然电位异常幅度下降。该特征在前人研究中也有不同程度地体现 [15] [20] [21] 。

综上所述,前人提及的有关自然电位测井的许多影响因素(包括矿化度差异、孔隙度、渗透率、泥质、油气、润湿性等)都可以依据自然电位测井的电化学理论,由渗透压力、矿化度差异和离子迁移率三个主要的微观电化学参量来表征。依据电化学理论的影响因素分析方法不仅有利于解释各种宏观因素的影响机理,同时有助于分析自然电位曲线异常幅度特征时理解其基本影响因素。

3. 自然电位异常幅度影响因素

自然电位测井曲线(SP曲线)记录的是井眼内部自然电场的电位变化曲线,应用时主要依据的是自然电位异常幅度ΔUsp的变化及其特征。因此,结合砂泥岩地层研究成果以及碳酸岩地层的特点,讨论碳酸岩地层自然电位异常幅度ΔUsp的主要影响因素。为尽可能在统一量度下比较ΔUsp特征,下文图中所有SP曲线刻度间隔都设置为100 mv,自然伽马(GR)曲线取0~150 API或0~15 μr/h。

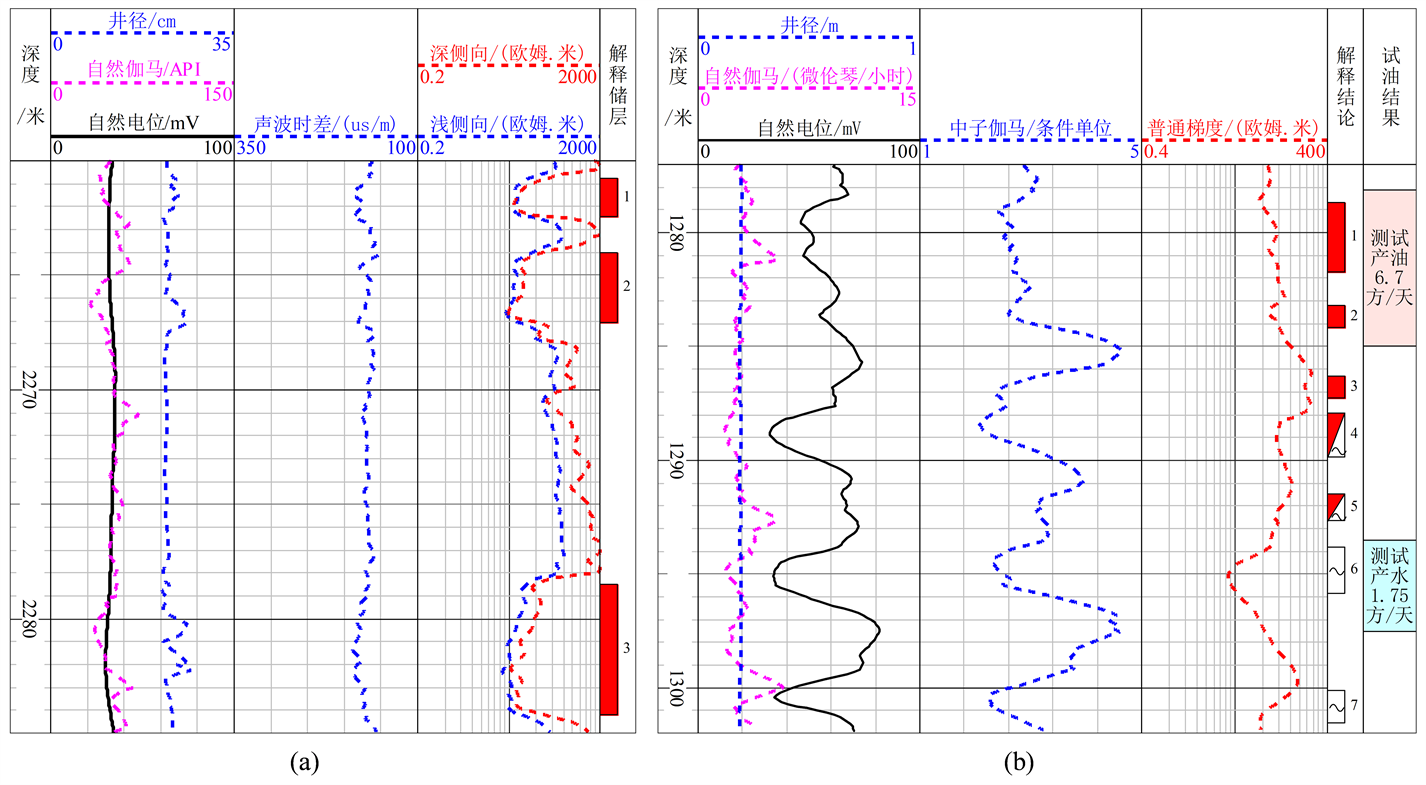

3.1. 物性发育程度

在泥质含量较低、井径规则、淡水泥浆钻井条件下,选取低孔渗云岩和中等孔渗灰岩储层进行研究。其中,低孔渗储层岩芯分析孔隙度为1%~5%之间,渗透率普遍低于1 mD,该储层位置SP曲线通常表现出平直状,无法区分渗透性与非渗透性地层(如图2(a)所示)。考虑层厚的影响,选取5 m以上的储层(图2中3号解释层)继续观察仍然得不到很好地指示效果;相比之下,中等孔渗储层岩芯分析孔隙度为10%~26%,渗透率均值为70 mD。储层发育厚度多介于0.8~2.5 m,此时SP曲线负异常特征与储层位置对应性较好(图2(b)所示)。这说明在泥质含量普遍较低的碳酸岩地层,当物性较为发育时,SP曲线可以识别储层发育段。而在物性较差地层条件下,曲线负异常特征一般不明显,国内的碳酸岩地层大多属于低孔渗条件,这是造成SP测井应用效果较差的重要原因。

Figure 2. The difference of spontaneous potential in varied porosity and permeability conditions of carbonate rocks ((a) low porosity and low permeability porous dolomites, Triassic Leikoupo Formation, Sichuan Basin; (b) medium porosity and medium permeability porous limestones, Carboniferous Formation, Ural Basin)

图2. 不同物性条件碳酸盐岩地层自然电位异常幅度ΔUsp特征((a) 四川盆地雷口坡组低孔渗孔隙型云岩地层;(b) 乌拉尔盆地石炭系中等孔渗孔隙型灰岩地层)

3.2. 泥质含量及相对变化

泥质的影响从三种情况开展分析,即储层低孔低渗,剖面上泥质含量变化不大;储层低孔低渗,剖面上泥质含量变化较大;储层中高孔渗,剖面上泥质含量变化较大。对于第一种情况,SP曲线将很难识别渗透层,曲线在整个层段表现平直,只是伴随泥质指示曲线(如GR曲线)的变化微小幅度改变,该特征在四川、新疆中生界底部及古生界地层中较为常见(如图2(a)、图2(a)下部地层);对于第二种情况,由于储层物性较差,储层、非储层SP曲线无明显差异,SP曲线的变化很大程度上取决于剖面上泥质含量的变化(如图3(b)所示)。即在储层含泥质相对较低时,SP曲线将在储层位置表现出一定的异常特征;对于第三种情况,柴达木盆地泥晶灰岩储层岩芯分析孔隙度介于12%~18%,渗透率介于0.5~13 mD,储层与非储层泥质含量差异明显。其中,储层的泥质含量低,此时可以较为明显地观察到SP曲线的负异常特征(如图3(b)所示),其异常幅度变化与GR曲线(反映泥质变化)、孔隙度曲线(反映物性变化)具有较好的一致性。因此,对于低孔渗地层,储层和非储层的泥质含量差异影响SP异常幅度的大小。当地层剖面上泥质含量变化较大时,SP曲线可辅助用于识别储层。

Figure 3. Spontaneous potential difference in varied petrophysical conditions with different clay content ((a) low porosity and permeability carbonates, Ordovician Yingshan Formation, Tarim Basin; (b) medium to high porosity and permeability carbonates, Qaidam Basin)

图3. 不同物性条件泥质含量对自然电位异常幅度ΔUsp的影响((a) 塔里木盆地奥陶系鹰山组低孔渗地层;(b) 柴达木盆地中高孔渗碳酸盐岩地层)

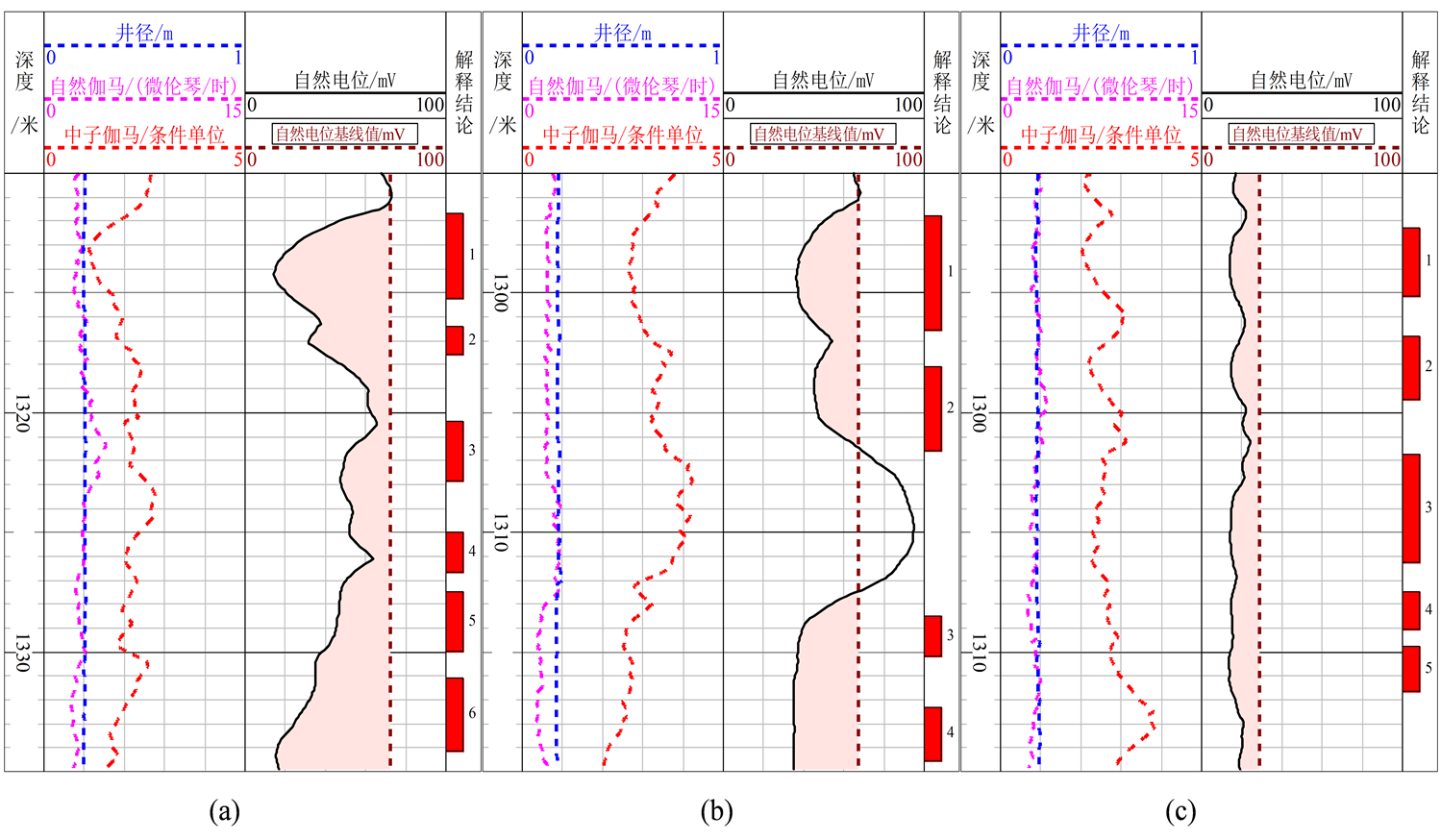

3.3. 钻井液与地层水矿化度的差异

以中等孔渗孔隙型碳酸岩地层为例,针对相同层位且地层水电阻率相近的三口井A、B、C开展对比分析(图4)。在18℃条件下,这三口井的钻井液电阻率Rm分别为2.4、1.5和0.45 Ω∙m。从图4中看出,伴随钻井液矿化度的增加(矿化度差异降低),SP异常幅度值明显下降,对储层的识别效果也逐渐变差。这种现象不仅出现在碳酸岩地层,砂泥岩地层中也存在类似情况。所以,实际资料表明钻井液的配制工艺将在很大程度上决定SP测井定性及定量应用的效果。而对于物性欠发育的地层,矿化度的这种影响可能变得更加突出。

Figure 4. The effects on spontaneous potential difference ΔUsp in varied drilling mud resistivity (Rm) or drilling mud mineralization in porous carbonate formation ((a) Rm is 2.4 Ω∙m in Well A; (b) Rm is 1.5 Ω∙m in Well B; (c) Rm is 0.45 Ω∙m in Well C)

图4. 孔隙型碳酸盐岩地层不同泥浆电阻率(或矿化度)对自然电位异常幅度ΔUsp的影响((a) A井Rm = 2.4 Ω∙m; (b) B井Rm =1.5 Ω∙m; (c) C井Rm = 0.45 Ω∙m)

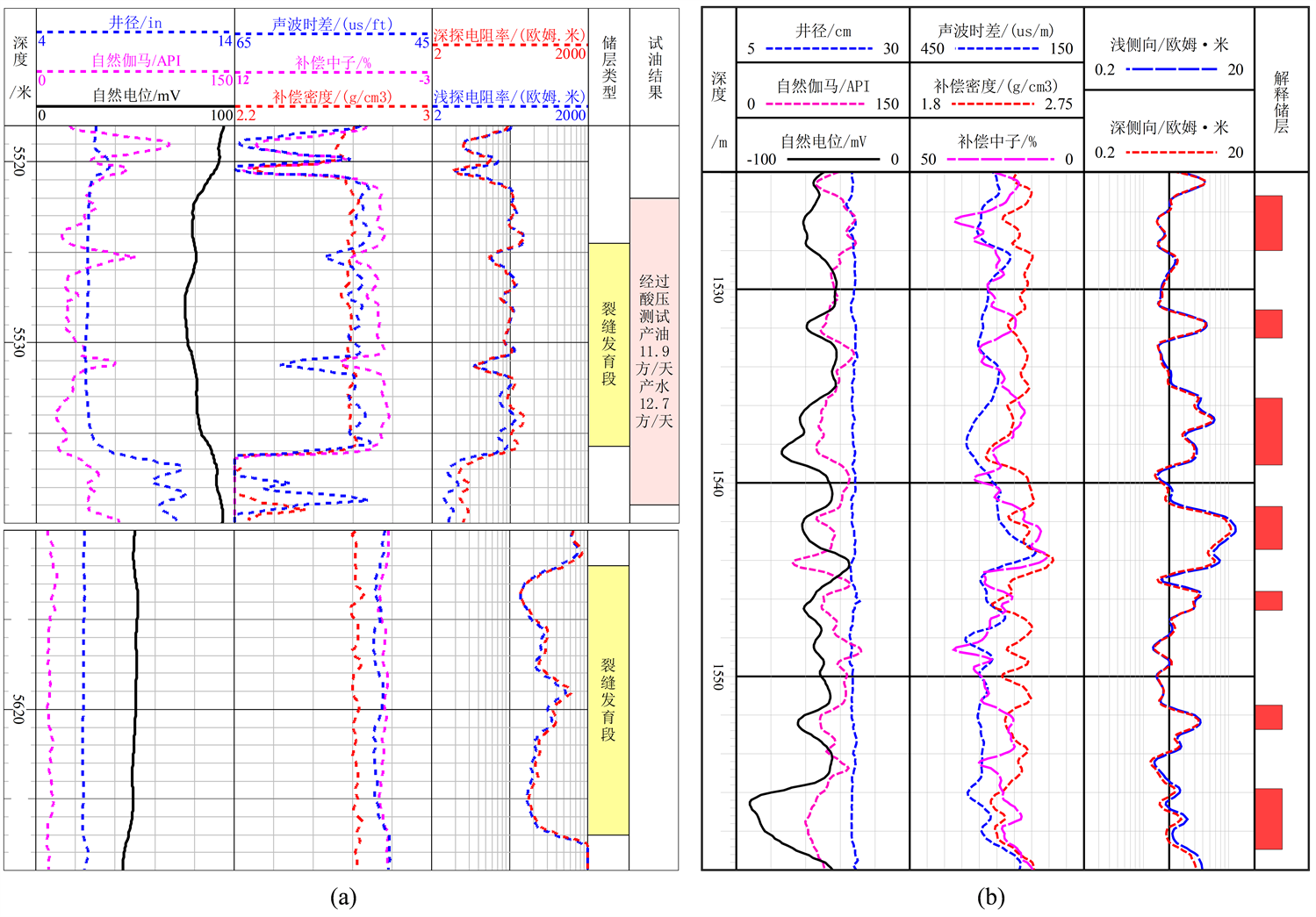

3.4. 孔隙空间类型及特征

碳酸盐岩地层孔隙空间类型多样且复杂,除了基质孔隙外还发育有裂缝和溶洞。早期研究认为 [7] ,张开裂缝对自然电位分流有影响,随着裂缝张开度的增加,自然电位数值将由正值向负值转变,碎屑岩裂缝储层也存在类似的特征 [22] 。国内四川、新疆地区缝洞发育地层基质物性较低,且次生孔隙空间不同程度被泥质或沥青质所充填,造成SP异常特征不明显,相关评价方法应用效果不佳。

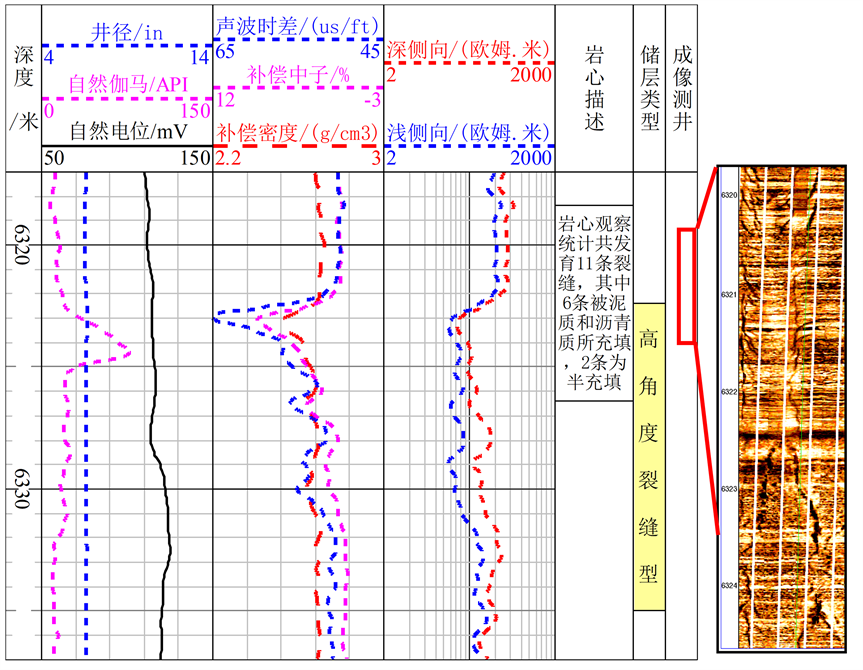

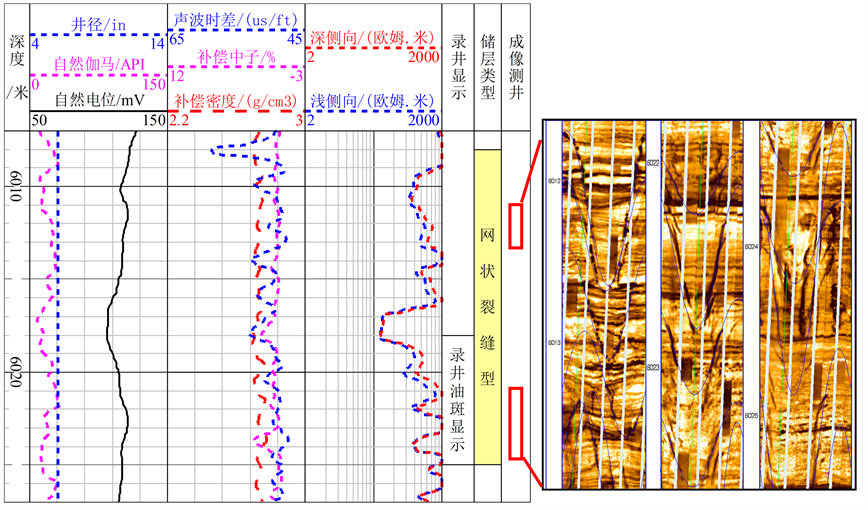

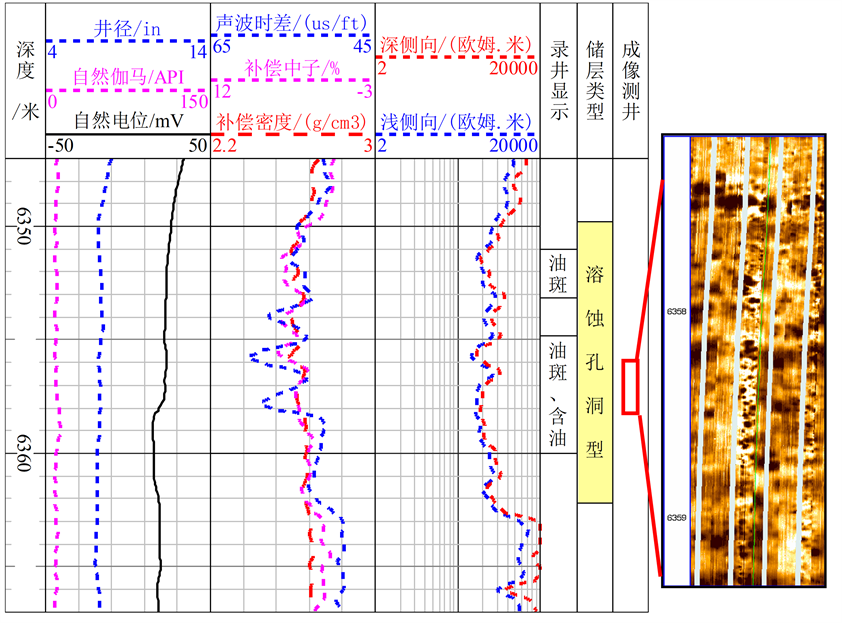

选取不同储集空间类型储层开展自然电位异常幅度研究(如图5所示)。其中,图5(a)为高角缝型地层,钻井取芯观察及成像测线显示井段内以高角缝为主,多条裂缝被充填或半充填,该井段SP曲线异常特征不明显,对渗透性地层指示效果差;图5(b)为网状缝型地层,岩芯及成像测井观察发育裂缝,以张开缝为主,其中6015~6020 m井段SP曲线负异常明显,结合深浅电阻率相对低阻特征将该井段解释为储层段;图5(c)井段内岩芯观察到溶蚀孔洞发育,岩芯观察部分充填或半充填,成像测井见暗色斑点状特征,井段中下部SP曲线出现负异常,与录井指示的含油、油斑层段吻合,结合深浅电阻率相对低阻特征表明中下段储层可能更好。

(a) 充填–半充填裂缝型储层

(a) 充填–半充填裂缝型储层  (b) 未充填裂缝型储层

(b) 未充填裂缝型储层 (c) 充填–半充填溶蚀孔洞型储层

(c) 充填–半充填溶蚀孔洞型储层

Figure 5. Characteristic of spontaneous potential difference ΔUsp in fracture and vuggy carbonate reservoir, Ordovician Formation, Tarim Basin

图5. 塔里木盆地奥陶系缝洞型碳酸盐岩储层自然电位异常幅度ΔUsp特征

综上所述,电化学原理分析和实际资料解释表明:对于低孔渗、泥质变化小、缝洞发育但被充填的致密碳酸盐岩地层,自然电位测井的适用性较差,如国内四川、塔里木盆地等地区中、古生界地层,普遍经历大埋深及致密成岩作用过程。而中高孔渗、低含泥质或泥质变化较大、孔隙型为主或缝洞空间未被充填的碳酸盐岩地层,自然电位测井具有较好的适用性,如国内青海地区灰岩地层、中亚地区石炭系孔隙型灰岩地层。而钻井液与地层水矿化度差异是导致自然电位测井应用效果好坏的重要因素,特别是对物性欠发育、孔隙空间复杂的地层,其影响将变得更加重要,这对合理优化钻井液配制工艺提出了一定建议。

4. 实际应用

4.1. 识别岩性和储层位置

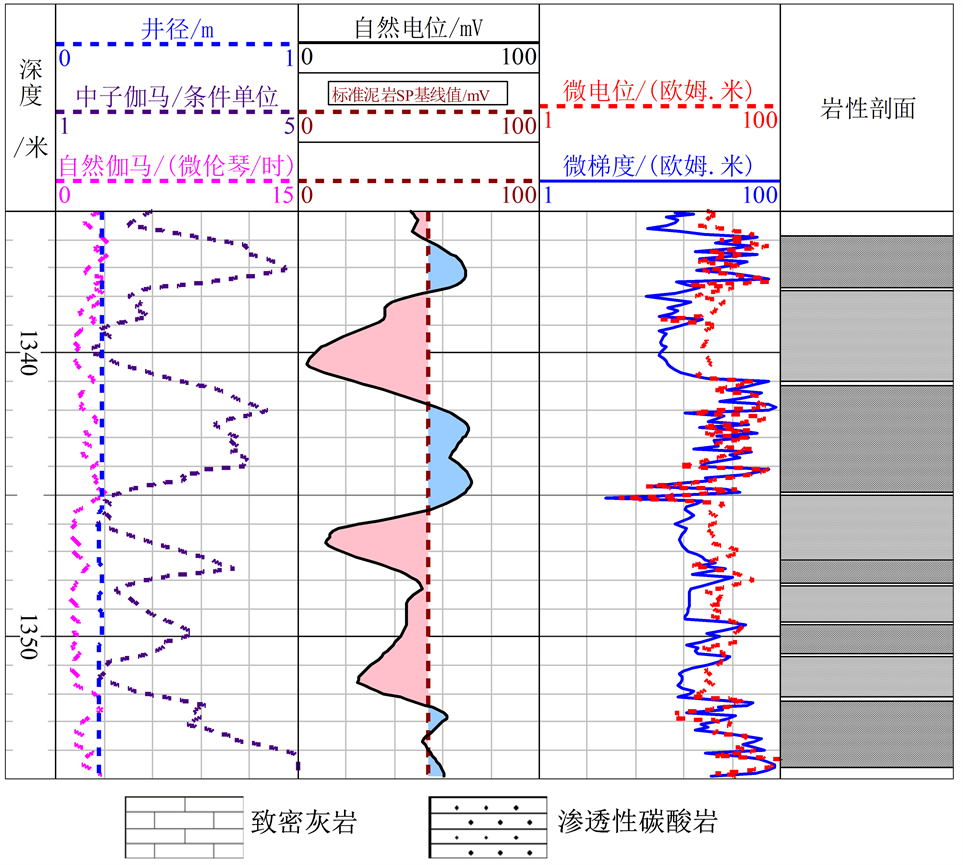

对于青海地区中孔中渗地层,剖面上泥质含量变化明显,其中储层泥质含量较低,SP曲线与GR曲线对应性较好,利用SP曲线可以区分出灰岩、灰质泥岩和泥岩,结合孔隙度曲线可以有效划分储层(图3(b))。对于中亚地区中等孔渗地层,剖面上泥质含量普遍很低且变化微弱,SP曲线清楚地反应出渗透层的位置。同时,SP曲线在渗透性灰岩和致密灰岩层段表现出相反的电位异常特征,因此利用SP曲线可以有效识别岩性,其解释结果与微电极电阻率曲线(分辨率更高)幅度差异指示的岩性特征一致(图6)。

Figure 6. Characteristic of spontaneous potential difference ΔUsp in medium porosity and permeability carbonate rocks

图6. 中等孔渗碳酸岩地层自然电位异常幅度ΔUsp特征

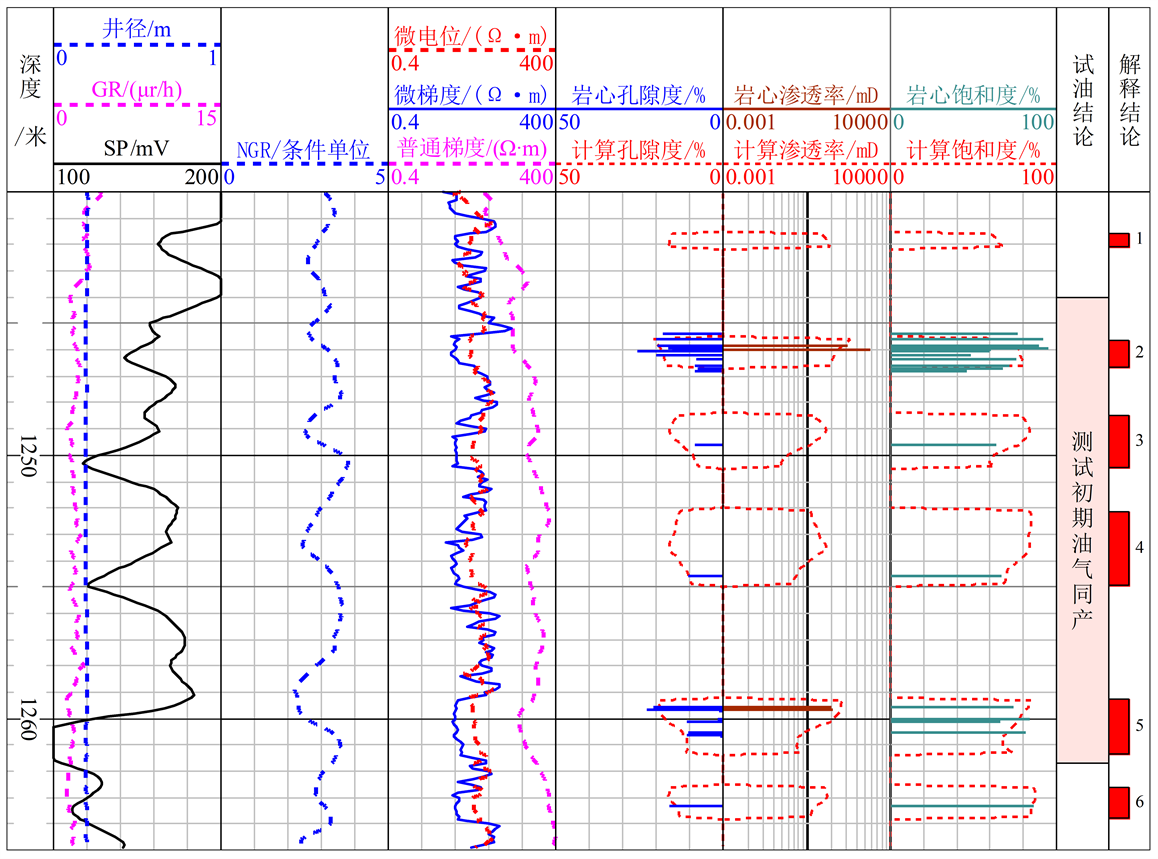

4.2. 判别流体性质

前人曾利用自然电位测井评价了陕甘宁气田奥陶系的碳酸盐岩产气层,研究认为淡水泥浆钻井时气层和水层SP曲线表现为负异常,而干层表现为低幅度负异常或正异常 [6] 。以致密灰岩层数值作为自然电位基线值,虽然地层孔隙度低于10%,但泥质含量低、储层厚度大(介于4~8 m)使得该测井方法应用效果较好。

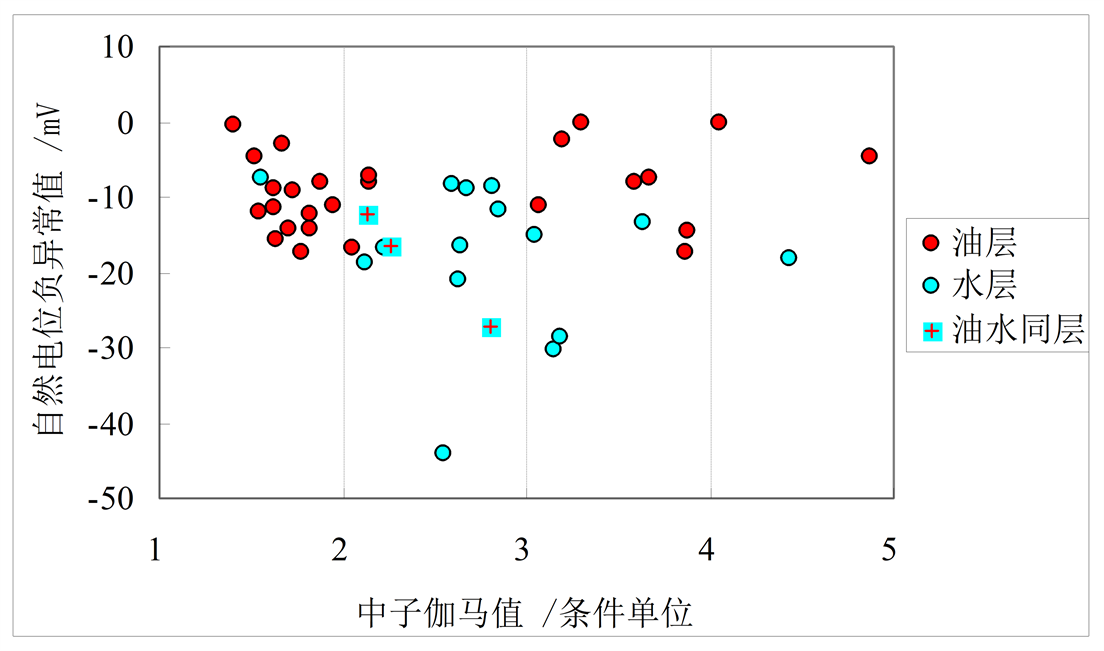

在前人研究基础上,以乌拉尔盆地石炭系孔隙型灰岩地层为例(图2(b))。参考砂泥岩的解释方法,以标准泥岩层SP值作为基线值,计算得到单井每个测试产层SP异常值,进而统计所有油水层试油结果,表明油层和水层SP曲线都表现为负异常,水层具有更大异常幅度,油水层异常幅度中等(图7),这与砂泥岩地层特征一致,并与1.3.3节理论分析结果相同。此外,统计结果中发现一些数据点相互交叉,其原因主要受储层厚度较小(介于0.8~2.5 m,平均为1.5 m),SP数值受围岩的影响所致。在单井分析时,SP曲线可有效区分油水层并识别出油水界面(图2(b))。实际利用SP曲线解释30口井,其油水层解释符合率大于75%,表明该方法对于流体性质判别是有效的。

Figure 7. The relationship between spontaneous potential difference ΔUsp and formation fluid types (oil layers’ samples are 27; water layers’ samples are 15; oil-to-water layers’ samples are 3; total number of samples is 45)

图7. 自然电位异常幅度ΔUsp与地层流体性质的关系(27个油层、15个水层、3个油水层,共45个样点)

4.3. 计算地层水电阻率

在砂泥岩地层中,利用SP曲线可以实现地层水电阻率Rw的计算,并在储层静态评价和水淹层解释时发挥作用,然而在碳酸岩地层中应用不足。目前,国内碳酸岩测井解释时地层水电阻率确定主要采用水分析资料建立地区性经验图版 [23] ,并未对SP测井评价方法做过探讨。

本文参照砂泥岩地层方法,以孔隙型碳酸盐岩地层为例。首先在剖面上确定标准泥岩和标准水层SP值,得到静自然电位。在地层温度、泥浆重度、地表温度泥浆电阻率已知情况下,查阅相关图版 [7] 得到地层温度条件下Rw。本文对37口井进行试验,其中2口井有地层水分析资料(表1)。计算结果表明:自然电位方法计算结果与水分析结果相差很大,即水分析计算Rw大于0.5 Ω∙m。图4所示,18℃时C井泥浆电阻率Rm为0.45 Ω∙m,对应地层温度30℃时泥浆滤液电阻率Rmf为0.345 Ω∙m,据水分析资料计算结果该井理应为盐水钻井泥浆条件,但实测SP曲线表现出负异常。实际上,全部37口井渗透层位置处SP曲线并未出现过正异常,另外一口水分析资料井也出现了同样的矛盾。进一步采用纯水层电阻率反推的方法来确定Rw,计算得到的Rw结果等于0.133 Ω∙m,与自然电位法计算结果接近。因此,综合分析认为两口水分析资料结果并不可信,而基于测井资料的两种计算方法具有一定的参考性。

Table 1. Estimation comparisons of formation water based on methods of formation water analysis, spontaneous potential calculation and pure water layer backstepping calculation for Well C

表1. C井地层水电阻率计算结果对比(地层水分析法、自然电位法和纯地层水反推法)

进一步统计37口井计算结果,Rw数值介于0.104~0.169 Ω∙m,平均值为0.13 Ω∙m。以Rw为0.13 Ω∙m带入阿尔奇饱和度模型(对于孔隙型储层阿尔奇参数取理论值)计算得到X井含油饱和度,其结果与岩芯分析饱和度结果接近(图8)。以Rw等于0.13 Ω∙m进一步对全部井进行处理,计算得到油层饱和度标准与岩芯测试、试油结论和压汞分析取得的认识也是一致的。虽然该实例缺乏充足的资料依据,但应用结果仍说明:对于孔隙型碳酸盐岩地层,可尝试利用自然电位曲线估算地层水电阻率。当然,应用时要注意一些条件,如地层物性发育程度、储层厚度及地层剖面中是否存在标准层(如本文实例中发育横向分布稳定的泥岩层和纯水层)。

Figure 8. The formation fluid resistivity based on spontaneous potential and oil saturation estimation (X well)

图8. 基于自然电位法计算地层水电阻率并用于计算地层含油饱和度(X井)

5. 问题与讨论

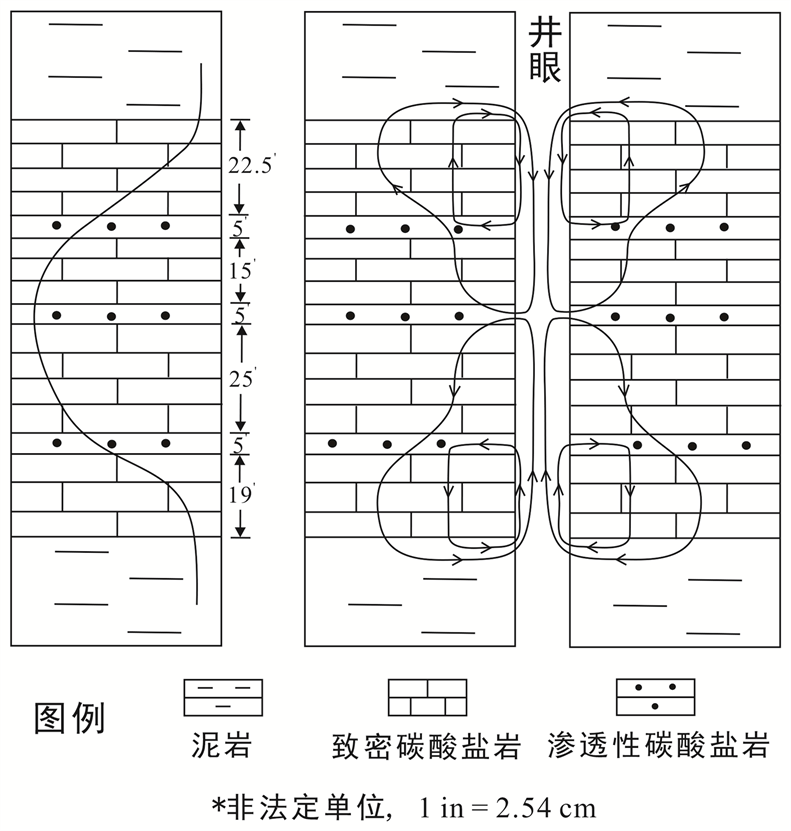

5.1. 自然电位回路

早在1948年Doll提出了碳酸岩地层自然电位回路形式(图9),并描述了泥岩、致密灰岩和渗透性碳酸岩地层SP曲线特征 [24] 。相比于砂泥岩地层,碳酸岩地层回路形式要复杂。电流回路不仅要流经泥岩、渗透岩层及井眼,还要穿过致密层。Doll描绘了一种相对简单的岩性组合形式,对于实际地层岩性更加复杂的情况(如石膏层、盐岩层出现在剖面中),将使得回路的形式变得复杂,甚至可能无法描述。而上文所述的孔隙型地层自然电位测井相关应用正是基于Doll的研究,即地层上下存在厚度较大的泥岩层,碳酸盐岩目的层位于泥岩层间,剖面内部不发育膏岩、盐岩层。对于其他复杂岩性地层,有待于开展研究。

Figure 9. Circle loop and difference ΔUsp of spontaneous potential in carbonate rocks [24]

图9. 碳酸岩地层自然电位回路及ΔUsp特征 [24]

5.2. 致密层异常响应特征

目前对于致密层SP曲线异常特征的认识仍存在分歧。其中,陈光钧等人 [3] 应用中认为当选取致密层SP作为基线值时,干层(同样具有一定渗透性)表现为正异常,即致密层SP数值可以表现得比渗透层小。而前苏联学者认为当取泥岩层作为基线值时,致密层SP曲线表现为正异常 [4] ,研究发现乌拉尔盆地致密灰岩层体现为正异常(图7)。然而对比发现图9所示的致密层仍表现为负异常,其原因可能与层厚有关,因为Doll假定致密层最大厚度仅为63.5 cm,所以使得致密层SP异常响应特征不明显,乌拉尔盆地石炭系孔隙型地层很多井段存在类似特征。

5.3. 实验及数值模拟研究

缝洞发育储层的测井评价长期面临许多难点,前苏联学者曾对裂缝张开度与自然电位数值变化关系进行了实验研究 [7] ,结果发现伴随张开度的增加,自然电位数值由正值逐渐减小为负值,并且裂缝孔隙度越小,这种变化越快。同时,研究指出自然电位测井在划分溶洞地层时也是有效的,在有利条件下甚至可以得到自然电位相对异常与缝洞孔隙度之间的相关性,国内在碎屑岩裂缝型储层评价时的尝试是重要的启示 [22] ,对于今后开展缝洞性储层解释,提供一项可选择的评价方法。

6. 结论

1) 关于碳酸盐岩地层中自然电位测井的适用性存在一定争议,本文通过系统梳理国内外应用实例,提出碳酸盐岩地层中满足一定条件时,该测井方法同样可以用于岩性识别、储层划分及评价,并取得良好地解释效果。

2) 基于自然电位电化学原理,探讨了微观电化学参数(渗透压力、矿化度差异、离子迁移率)与宏观地质条件(如岩石物性、泥质含量、井筒环境矿化度差异)之间的对应关系,指出碳酸盐岩地层中仍然满足自然电位形成条件,提供了碳酸盐岩地层中应用自然电位开展研究的基础。

3) 针对国内外实际资料开展碳酸盐岩地层自然电位测井识别岩性和储层、判别储层流体性质及计算地层水电阻率等方面的适用性研究,为该测井方法的使用及提高储层评价精度提供借鉴作用。建议今后结合实际需求,加强相关实验及评价方法的研究。

致谢

感谢编辑部及评审专家对本文提出的宝贵意见。

基金项目

本文研究受中国石化科技部项目“塔北–塔中震旦系–寒武系储盖条件研究”(P22122)和中国石化青年博士专项课题“塔里木盆地震旦系–奥陶系台缘类型、演化与深层优质储层研究”共同资助。