1. 引言

在生活中个体会受到各种各样的评价,社会性评价对于个体的社会性发展和社会性人际交往至关重要。每个人都有获得群体内他人评价认可的需求,也会本能的对群体内他人给予评价。这些评价会对我们自己和他人的情绪、行为产生影响。社会性评价的维度可以从各个方面划分,常用的社会性评价的效价包括正面(积极)评价和负面(消极评价)两个维度 [1] 。对于正性评价的研究,大多在人际关系和个人内心层面上探讨了积极评价对社交焦虑个体的影响。社交焦虑的个体都认为自己的社交能力不足以满足对方在即将到来的谈话中的对自己预期的表现标准,因此对他人的正面评价表现出担忧和恐惧 [2] [3] 。积极的评价和积极的社会交往可能会威胁到高度社会焦虑的个体,从积极的结果角度描述一次交往比强调没有消极的结果会带来更多的消极后果 [4] 。随着越来越多的证据支持积极社会事件和评价带来的负面影响,研究者把视角放在了积极评价的前瞻性恐惧上。高社交焦虑的人可能会因为积极评价的前景而感到威胁,进而产生恐惧、担忧的情绪反应 [5] 。个体为什么会出现正面评价恐惧呢?为了更好地理解积极评价的认知和信仰,Alden等人进行了一系列研究,探究和讨论了社交焦虑个体是如何解释积极反馈以及积极事件带来的预期性结果,并编制了对积极事件的反应量表,包括积极事件的解释子量表和面值子量表,是对积极事件的消极解释以及专注于把积极的事情当作真实的事情来接受的两个方面的项目 [6] 。这些对于社交焦虑个体正性评价恐惧的研究支持了这样一个观点,即社交焦虑的个体确实以一种维持威胁的方式来解释积极的事件,他们不太可能从表面上接受积极的社会结果和积极社会性反馈,并且有多种信念可能推动这种解释。

对于正性评价恐惧的内在机制解释,有三种理论支持。一是社会等级动力说,各类物种群体中都存在对于生存资源的竞争以及冲突的产生。与孤立生活的物种相比,人类这种群体生活的哺乳动物有完全不同的社会冲突解决方式。规模化的群体冲突往往会给斗争双方带来伤害甚至死亡风险,而个体往往能够判断在冲突当中自己所有的资源和地位以及竞争成功的可能性 [7] 。群居个体尽量不做出良好的表现,避免来自群体中具有上层统治地位者的攻击和竞争,从而减少来自社会环境的威胁,获得自身安全的发展。二是心理进化模型理论 [8] 。该模型提出社交焦虑与社会人际互动过程中的竞争性威胁直接相关,社会性焦虑是促进群体成员之间的非暴力互动的一种进化机制。个体会力求避免引起社会群体中领导者或者权威人士的不必要的竞争,同时可以使自己稳定居于社交互动过程中的安全范围之内。所以Gilbert提“害怕做好”(fear of doing well)这一概念,即个体担心自己“过分出色”带来社会地位的提升会招致自己与他人之间的冲突威胁,个体对这些威胁的适应可能以注意或者反应偏差的形式出现,这些偏差增加了个体感受到恐惧的频率。这种恐惧是一种个体适应社会竞争的认知机制。三是社交焦虑的个体可能更重视保持低调,避免来自外部环境的威胁,在他们看来积极或消极的评价都可能导致焦虑。因为他们可能难以理解正面的语言(例如,观众的微笑和点头,因此这些外界表现可能被理解为具有威胁性)。

我国目前对于正性评价恐惧以及正性评价信念(积极评价的解释偏向)研究文献很少。我国对于正性评价的研究使用的是2016年学者林小琴修订的2008年由weeks等人编订的《正面评价恐惧量表》 [9] 。对于积极评价的内在机制解释也依据前面提到的三个理论基础宏观的解释。我国学者杨鹏等人自编了正性评价解释方式评定问卷,检验了社交焦虑个体对正面评价的解释偏向 [10] 。研究提出高社交焦虑大学生对正性评价存在认知偏差,对其解释归为两类:一是对于他人期望满足的担忧,二是对于人际冲突的担忧。本研究对于外国学者Kevin Barber等编制《积极评价信念量表》 [11] 进行修订,探索该量表对中国文化背景下的适应性。

2. 对象与方法

2.1. 被试

通俗度检验样本(样本1):对内蒙古自治区某高校在校本科生和研究生进行随机抽样,共随机抽取15人,男生5人,女生10人。施测过程中要求被试认真阅读每个项目内容,对不通顺或者有歧义的项目进行反馈并记录。施测完毕,收回问卷并根据一定的标准对问卷进行修改,得到正式施测稿。

项目分析和探索性因素分析样本(样本2):用问卷星、TC Lab对在校大学生进行线上随机取样,本次调查共发放问卷180份,经过核查,剔除无效问卷16份(信息不全的、不认真作答的等),最后得到有效问卷164份,有效回收率91%。其中男生48人,女生116人;独生子女58人,非独生子女106人;被试年龄18~27岁,平均年龄为20.52 ± 2.29岁。

验证性因素分析样本(样本3):用问卷星、TC Lab对在校大学生进行线上随机取样。本次调查共发放180份问卷,删除填写时间在一分钟以下的、缺乏有效信息的、一致性作答的问卷结果,收回有效问卷159份,有效回收率88%。其中男生34人,女生125人;独生子女61人,非独生子女98人;被试年龄17~27岁,平均年龄为19.13 ± 1.42岁。

2.2. 研究程序

翻译与回翻问卷:首先由一名英语专业的硕士生与几名心理学专业的硕士将国外问卷翻译成中文,相互对照讨论,确定最终一致的翻译版本,再把中文回翻译为英文与原文对照,相差较大的重新进行修改,尽量避免改变其原本的意识,修改好之后的问卷给一名留学生审核得到初稿。

初测:使用正性评价信念量表初稿以十几名在校大学生和研究生为被试进行通俗度检验,施测过程中要求被试认真阅读每个问卷项目,对有疑义项目进行反馈并记录。施测完毕,收回问卷并根据一定的标准对问卷进行修改,得到正式施测稿。

正式施测:使用初测修改后的《正性评价信念量表》、以《正面评价恐惧量表》为校标量表,进行正式实测。

2.3. 测量工具

2.3.1. 积极评价信念量表(PEBS)

正性评价信念量表(The Positive Evaluation Beliefs Scale)由Kevin Barber等编制,共16个项目,包括害怕报复和害怕不足2个维度,害怕报复分量表包括9个与积极评价会导致他人冲突和敌对的信念有关的项目。害怕不足分量表包括7个与正面评价是错误的、不应得的、会导致未来失望的信念有关的项目。采用1 (完全不符合)到7 (完全符合) 7点计分,无反向计分条目,分数越高,代表对项目的认可程度越高。本研究对该量表进行翻译修订。

2.3.2. 正面评价恐惧量表(FPES)

本研究采用Weeks等人编制,林小琴修订的正面评价恐惧量表,用来评估正面评价恐惧的概念结构。该量表包含10道题目,每个项目采用5点计分,从1 (不符合)到5 (非常符合)。其中项目5、10采用反向计分,目的是减少被试的反应偏向,其分数不计在内。本研究中,该量表的内部一致性系数为0.87,量表模型修正后指标拟合良好(χ2 = 115.11, df = 32, χ2/df = 3.60, IFI = 0.93, TLI = 0.90, CFI = 0.93, RMSEA = 0.09)。

2.4. 数据处理和分析

采用SPSS22.0对数据进行项目分析、探索性因素分析、信度分析、相关性分析等;采用AMOS21.0进行问卷的验证性因素分析、聚敛效度分析、区分效度分析等。

3. 结果

3.1. 题总相关和总体信度检验

对量表各个项目和该量表总分分别进行相关分析,得到的题总相关系数在0.56~0.78范围,且都高于0.30的标准;故需要保留所有项目。

对保留所有项目的量表进行总体信度检验。得到量表总体信度系数为0.93。尝试删除任何一道项目后,量表的总体信度系数都会出现一定程度的下降,下降幅度在0.002~0.007之间。因此我们有依据确定该量表均达到了项目分析的标准,且暂时无需删除量表的任何一个项目。

3.2. 结构效度的检验

3.2.1. 探索性因素分析

对样本2数据进行可行性检验,样本2的KMO值为0.89,Bartlett球形检验的χ2值为1689.10 (P < 0.001),因此该样本数据可以做探索性因素分析。探索性因素分析主要运用主成分分析法、Promax斜交旋转法。原始英文量表是双因素模型结构,因此本研究在进行探索性因素分析时候也设定2个因子。依据下列标准,对满足任何一个标准的项目进行删除:① 项目共同度 ≤ 0.30;② 项目在两个因子的跨负载荷的绝对值之差 ≤ 0.05;③ 结构矩阵中的项目载荷 ≤ 0.50。

结果表明,旋转后的项目共同度在0.44~0.78之间,结构矩阵中的项目载荷在0.62~0.88之间,除了项目8以外,其它15个项目在两个因子的跨负载荷的绝对值之差均大于0.05;因此,根据标准删除项目8。之后继续对剩余的15个项目进行因子归属查验,结果发现,除了项目9以外,其它项目所对应的因子归属均与原量表一致。

根据探索性因素分析的所有步骤2检验,该二维度修订量表的害怕报复维度包括7个项目,其因子负荷在0.66~0.88之间,方差解释量为59.44%;害怕不足维度包括8个项目,其因子负荷在0.62~0.83之间,方差解释量为47.89%。详细的项目负荷和共同度见表1。

Table 1. Communality value and factor loadings of items of the PEBS-C Scale

表1. 正性评价信念量表探索性因素分析的项目载荷与共同度表

3.2.2. 验证性因素分析

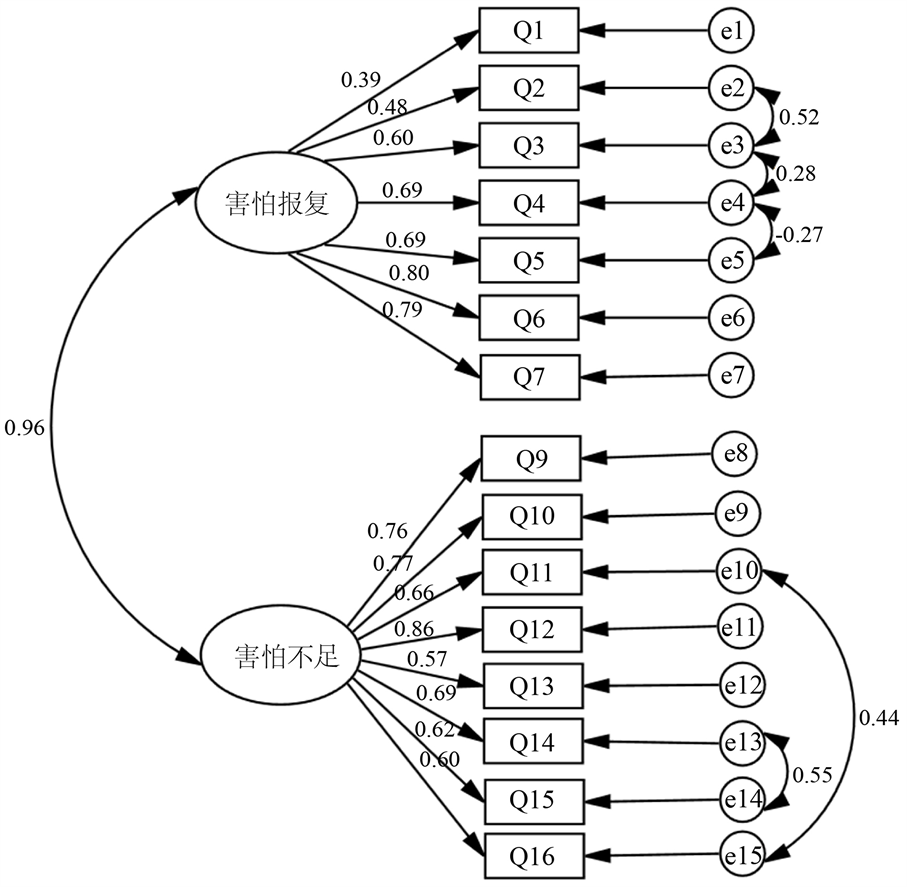

在上述探索性因素分析的结果的基础之上,运用AMOS21.0对《正性评价信念量表》的二维度进行验证性因素分析和模型修正。验证性因素分析结果显示χ²/df = 3.10,GFI = 0.81,CFI = 0.88,TLI = 0.85,IFI = 0.88。其中,害怕报复维度中各项目载荷在0.39~0.80 (P < 0.01)之间;害怕不足维度中各项目载荷在0.57~0.86 (P < 0.01)之间;验证性因素分析模型修正图如图1所示。

Figure 1. Model structure of the PEBS-C Scale (standardized)

图1. 积极评价信念量表中文修订版模型结构图(标准化)

3.2.3. 各个维度之间、各个维度与总分之间的相关

积差相关分析结果显示(表2),积极评价信念量表各个维度之间呈强正相关,相关系数在0.79 (P < 0.01);各个维度与总分之间呈强正相关,相关系数为0.93和0.96 (P < 0.01)。

3.3. 校标关联效度、聚敛效度的检验

外部效度检验以正面评价恐惧量表作为校标,从而进行效标关联效度的验证,结果显示(见表3),积极评价信念量表总分及其各个维度都与正面评价恐惧(FPES)呈显著正相关。小标关联效度良好。

Table 2. The correlation between the dimensions and the total score of the PEBS-C Scale

表2. 积极评价信念量表正性评价信念量表各维度间及与量表总分间的相关

注:***P < 0.001;**P < 0.01;*P < 0.05。

Table 3. The standard association validity test table of the PEBS-C Scale

表3. 积极评价信念量表的效标关联效度检验表

注:***P < 0.001;**P < 0.01;*P < 0.05。

聚敛效度采用因素负荷量、组合信度进行检验,因素负荷量指一个因素构念对测量指标变量的路径系数,判断标准是数值需介于−1~1之间;组合信度结构方程模型中检验潜在变量的信度指标,组合信度系数越高,则指标变量之间的同质性越高,各项目所测的潜在构念有很高的一致性,判断标准是数值在0.7以上。结果如表4所示,二个因子的因素负荷量在0.39~0.86之间,基本符合标准。组合效度为0.83和0.88,均大于0.7,符合聚敛效度标准。

Table 4. The convergent validity test table of the PEBS-C Scale

表4. 正性评价信念量表的聚敛效度检验表

3.4. 信度分析(克隆巴赫α系数)

信度指标采用Cronbach’s α系数、分半信度进行验证。结果如表5所示,中文版积极评价信念修订量表的Cronbach’s α系数在0.84~0.93之间;分半信度在0.68~0.88之间;信度良好。

Table 5. Reliability analysis of the PEBS-C scale

表5. 中文积极评价信念的信度分析表

4. 讨论与结论

本研究基于中国大学生群体修订并检验了《积极评价信念量表》的信效度。在研究之初,本研究采用了通俗度检验的方法,保证了量表翻译具有较高的内容效度。本研究的项目分析并没有删除题目,这也从侧面反映出该量表具有较高的内容效度,继而本研究的探索性因素分析表明,修订后的《积极评价信念量表》共有15个因素,删除了原量表中的一个因素,修订后量表各维度的项目数量和归属发生了变化,原本属于害怕报复维度的项目9现在归属于害怕不足维度,并且删除了原害怕报复维度的项目8。害怕报复维度的解释率达到了59.44%,害怕不足维度的解释量维47.89,说明对于积极评价解释主要有两个方面,一方面害怕能力不足与满足他人对自己的期待,另一方面害怕正面评价招致大量关注从而引起他人的竞争。与前人研究一致 [10] 。验证性因素分析也表明,量表的二因素模型拟合指数良好,修订后的《积极评价信念量表》的因素具有稳定性的特征,这也从测量学的角度证明了该量表较高的结构效度。该量表的各个维度及总分与正面评价恐惧具有显著正相关,说明了修订后的量表效标效度良好。此外,本研究检验结果表明,《积极评价信念量表》的聚敛效度、分半信度、克龙巴赫系数等指标均达到了心理测量学的标准。

综上,结合量表的各个信效度指标可以认为,本量表的修订效果达到了测量学的要求,可以作为未来研究焦虑个体对积极评价的内在信念的工具使用。