1. 引言

家庭是儿童最基础和最直接的成长与教育环境 [1] 。除了极个别的情况之外,家庭为绝大多数人提供最初的庇护、也提供最初的教育、获得最初的心理资源 [2] 。随着研究者对家庭功能的关注,研究视角由外向内转变,聚焦于家庭内部沟通模式、家庭成员关系等内部特征 [3] 。布朗芬布伦纳在家庭社会生态系统理论中提到个体发展嵌套于多层次的环境系统中,系统与个体相互作用并影响着个体的发展,家庭正是个体活动和交往最重要最直接的微观系统 [4] ,对个体的身心健康以及其人格发展具有重要的影响 [5] 。并且已有研究发现家庭亲密度越高,个体的安全感越强 [6] 。

马斯洛将归属与爱的需要纳入人的基本需要层次中,归属感是指人体验到自己隶属于某种环境或某个群体的一种感受,是在被认同、被接纳的状态下产生的 [7] 。个体为了满足归属感需求,经常会通过感知他人的喜爱和接纳来建构自己的信念 [8] 。在人类动机理论中,归属感是人需要满足的重要需求之一,其对个体的成长与发展具有重大意义 [9] 。有研究者将归属感定义为个体在集体中被其他成员所认同、接纳,进而获得价值感、存在感,并认同自身隶属于这一集体的一种感受 [10] 。

家庭归属感被认为是一种重要的需要,其因家庭功能、不同的教养方式、依恋风格和其他家庭因素而异 [11] 。家庭成员,特别是父母,可以通过提供爱和感情来帮助满足孩子的这种需求。一个积极的家庭环境,让孩子们感到被理解和支持,家庭成员一起分享愉快的经历,也可以帮助孩子们感到他们属于更大的家庭群体 [12] 。一些研究表明,家庭归属感是青少年产生一系列健康危险行为的保护因素,如暴力犯罪、物质滥用、自杀念头和行为等 [13] 。还有研究发现在家庭里感受到强烈归属感的个体,会以一种更加积极的态度面对生活 [5] 。因此,个体与家庭建立良好的亲密度和归属感,具有十分重要的意义。

目前,学界对于家庭归属感的概念还未形成统一界定。有研究认为,家庭归属感是清楚认识、理解“家庭”的概念,并将自己看作家庭的重要部分,由此而产生的一种感受 [14] 。有研究将家庭归属感界定为,个体对“家庭”这一概念具有清晰的认知,亲子间能够有效沟通,和家人在一起会感受到平和、快乐 [15] 。本研究将采用陆钫方 [5] 对于家庭归属感的定义:个体对家庭有清晰的认知,拥有和谐融洽的家庭氛围,家庭成员彼此之间建立稳定的情感联系、有效的沟通表达,并将自己视作为家庭中的重要组成部分。

我国目前关于家庭归属感的量化研究开展较少,“家庭”的相关研究主要集中于累积风险、教养方式和关系亲密度等方面。家庭亲密度指个体与家庭成员间情感联结的程度 [16] ,家庭亲密度高的家庭成员之间关系亲近,家庭氛围融洽,彼此信任,情感交流多而丰富,家庭归属感和依赖感强 [17] 。而有研究表明,家庭亲密度低、家庭资源不足等风险的累积会降低个体的生活满意度 [18] 。基于此,本研究在翻译并修订家庭归属感量表中文版的基础上,以大学生群体为被试、家庭亲密度和生活满意度量表作为校标问卷进行信效度检验,从而为在中国文化背景下开展家庭归属感的相关研究提供测量工具。

2. 对象与方法

2.1. 对象

样本1:进行通俗度检验。随机抽取内蒙古师范大学心理学专业20名学生,包括男生6人,女生14人。

样本2:进行项目分析和探索性因素分析。在内蒙古师范大学,采用随机抽样的方法,发放180份问卷,有效收回169份,其中,本科生115人,研究生54人;男生59人,女生110人;独生子女74人,非独生子女95人;单身108人,非单身61人。

样本3:进行验证性因素分析。在内蒙古师范大学,采用随机抽样的方法发放问卷,研究共发放问卷200份,有效收回190,其中本科生137人,研究生53人;男生55人,女生135人;独生子女79人,非独生子女111人;单身126人,非单身64人。

2.2. 研究工具

2.2.1. 家庭归属感量表(Family Belonging Scale)

由Aliye等人编制 [19] ,共17条目,包括自我归属感和家庭归属感2个维度,其中自我归属感维度包括12个条目,家庭归属感维度包括5个条目。采用李克特5点计分,1 (完全不同意)~5 (完全同意),其中5、7、9、12为反向计分。首先由4名心理学研究生对该量表进行翻译,并请2名英语老师对翻译后的初稿进行评价,形成中文初稿;然后请2位心理学专业教授对中文初稿进行内容效度的评定,形成初测量表;最后请20名心理学专业的同学对初测量表各条目进行通俗度检验,排除病句和歧义句,最终形成家庭归属感量表的中文翻译版。

2.2.2. 校标问卷

生活满意度量表由Diener等人编制 [20] ,采用1 (非常不同意)~7 (非常同意) 7级评分,5个题项均为正向计分,得分越高表示个体的生活满意度水平越高。在本研究中,该问卷的Cronbach’s α系数为0.87。

费立鹏等 [21] 修订的家庭亲密度分量表,测量家庭成员间的情感联结紧密程度,共16个题目,采用5点计分,得分越高,表明家庭成员之间越亲密。在本研究中,该问卷的Cronbach’s α系数为0.81。

2.3. 统计方法

采用SPSS23.0进行项目分析、探索性因素分析、信度分析、相关分析等;采用AMOS21.0进行问卷的验证性能因素分析、聚敛效度分析等。

3. 结果

3.1. 项目分析

该部分包括题总相关分析、信度分析两部分。首先是对量表各个项目进行题总相关分析。按照题总相关系数 < 0.3标准删除项目,发现除了第5题以外剩余各个项目的题总相关系数在0.32~0.76之间,因此删除第5题。其次是按照删除该项目后总体信度系数会提高的标准进行信度分析。结果发现,该量表总体信度系数为0.887,删除任一题项都会导致总体的信度系数下降,因此不做任何项目删除。

3.2. 结构效度的检验

3.2.1. 探索性因素分析

首先,检验样本2的数据是否可以进行探索性因素分析,结果发现,KMO值为0.89,Bartlett球形检验的X2值为1238.54 (p < 0.001),因此该样本量数据适合进行探索性因素分析。其次,运用主成分分析法、最大斜交旋转进行探索性因素分析。参考碎石图最终析出4个因子,并对满足下列任何一个条件的项目进行删除:第一,项目在两个因子的跨负载荷的绝对值之差 ≤ 0.05;第二,结构矩阵中的项目载荷 ≤ 0.50;第三,项目共同度 ≤ 0.30。探索性因素分析的结果显示,结构矩阵中的项目载荷在0.61~0.85之间,旋转后的项目的共同度在0.46~0.76之间,根据项目在两个因子的跨负载荷的绝对值之差均大于0.05的标准,删除1个不符合标准的项目,最终剩余15个项目并归属于4个维度,累计方差贡献率为64.79%。根据这些项目反映的内容,分别将其命名为家人支持分量表、家庭氛围分量表、情感依恋分量表、心理相容分量表。其中,家人支持5个项目,其因子负荷在0.60~0.85之间,方差解释率为40.54%;家庭氛围4个项目,其因子负荷在0.69~0.82之间,方差解释率为10.52%;情感依恋3个项目,其因子负荷在0.71~0.75之间,方差解释率为7.93%;心理相容3个项目,其因子负荷在0.79~0.85之间,方差解释率为6.34%。具体的项目负荷和共同度见表1。

Table 1. Factor loadings and commonality in exploratory factor analysis of the Chinese version of the family belonging scale

表1. 中文版家庭归属感量表探索性因素分析的项目载荷与共同度表

3.2.2. 验证性因素分析

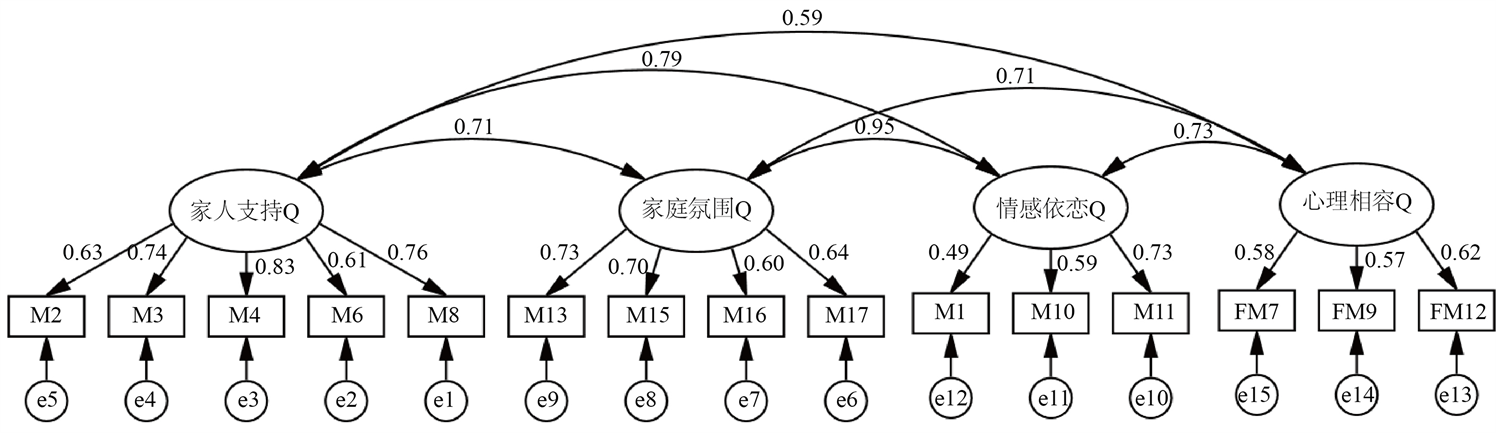

基于探索性因素分析的结果,把样本3的数据运用AMOS21.0对《家庭归属感量表中文版》的4维度进行验证性因素分析。验证性结果显示,χ2/df = 1.51,CFI = 0.95,GFI = 0.92,IFI = 0.96,TLI = 0.94,RMSEA = 0.05。模型结构见图1。

Figure 1. Model structure of the Chinese version of the family belonging scale (standardized)

图1. 家庭归属感量表中文版模型结构图(标准化)

3.3. 外部效度和聚敛效度的检验

外部效度采用效标关联效度进行验证,本研究的效标问卷采用《生活满意度量表》和《家庭亲密度量表》,运用Pearson相关法对中文版家庭归属感量表总分及4个维度得分同生活满意度量表总分、家庭亲密度量表总分进行相关分析。结果显示,大学生的家庭归属感得分与生活满意度(r = 0.36, p < 0.01)、家庭亲密度(r = 0.71, p < 0.01)得分均呈显著正相关,具体结果见表2。

本研究的聚敛效度指标采用量表的组合信度和平均方差抽取量。结果表明,家人支持维度的组合信度为0.84,平均方差抽取量为0.52;家庭氛围维度的组合信度为0.76,平均方差抽取量为0.45;情感依恋的组合信度为0.64,平均方差抽取量为0.37;心理相容的组合信度为0.62,平均方差抽取量为0.35;量表整体的组合信度为0.92,平均方差抽取量为0.44。

Table 2. Criterion validity test table of Chinese version of Chinese version of family belonging scale

表2. 中文版家庭归属感量表的效标关联效度检验表

注:*P < 0.05,**P < 0.01,下同。

3.4. 信度检验

表3显示,家庭归属感量表中文版的Cronbach’s α系数、分半信度别在0.62~0.88之间和0.61~0.85之间。

Table 3. Reliability analysis of the Chinese version of the family belonging scale

表3. 中文版家庭归属感量表的信度分析表

4. 讨论

本研究以内蒙古师范大学的大学生为研究对象,修订并检验了家庭归属感量表中文版在大学生群体中的信效度。本研究首先对翻译后的量表进行了通俗度检验,保证量表翻译具有较好的内容效度。之后本研究根据项目分析、探索性因素分析和验证性因素分析的结果,删除了原量表中的第5和第14题,最终形成了包含15个项目的家庭归属感中文修订版。

对于删除的第5题(我的家人不会因为我而放弃一些属于他们的乐趣。)本研究认为这可能是因为中英文化差异所致,“give up”“pleasures”表达放弃和乐趣之意,西方文化以个人主义为核心,个人和家庭分别作为独立的个体存在;而中国文化是以集体主义为核心,在自我的概念中,包含整个家庭及其重要家庭成员,“我的家人不会因为我而放弃一些属于他们的乐趣”,这一描述不太符合中国文化背景下的家庭特征,故而对因子载荷造成了一定干扰。并且使用“放弃”一词,淡化了亲密关系的浓度,因此第5条目的描述不太在中国被试中适用。对于删除第14题(我的家人会照顾我。)表达的情感较为细腻,但在两个因子的跨负载荷的绝对值之差小于0.05,既属于家庭氛围维度,又属于情感依恋维度,因此对该题项予以删除。综上所述,本研究为了稳妥起见删除了第5和第14两个项目,避免由理解偏差而造成对测量的干扰。

结果表明,修订后的家庭归属感量表的题总相关具有统计学意义,题目总相关在0.32~0.76之间。探索因素分析表明有4个因子,即家人支持、家庭氛围、情感依恋和心理相容,因子载荷在0.61~0.85之间,解释率达到64.79%。验证性因素分析拟合良好,表明修订后的家庭归属感量表具有良好的结构效度。在析出的4个维度中,家人支持的解释率最高,达到了40.54%,这说明家庭归属感的核心是家人给予的支持与帮助,当个体得到了家人的充分支持和及时帮助,个体的家庭归属感水平就较高时,不易产生沮丧、痛苦等不良情绪,不易出现焦虑、抑郁等心理问题 [22] 。

本研究中家庭归属感得分与生活满意度、家庭亲密度效标问卷得分呈显著正向关联。一方面说明了修订后的量表具有较好的生态效度;另一方面也说明了积极的家庭关系有利于提高生活满意度。较高家庭归属感产生的同时,会伴随着生活满意度的提升,而体验到积极的情绪之后,它们又可能会反过来加强个体对家庭的依赖程度 [23] 。

信度分析显示,修订后的家庭归属感量表Cronbach’s α系数、分半信度别在0.62~0.88之间和0.61~0.85之间,均达到了测量学的要求,这表明修订后的中文版量表及各维度的内部一致性较好。

5. 结论

本研究最终形成的家庭归属感量表中文版由15个题项组成,包含家人支持、家庭氛围、情感依恋和心理相容4个维度。信效度检验结果显示,该量表在中国大学生群体中具有良好的信效度,之后可作为测量大学生家庭归属感的研究工具。