1. 跨学科主题研究的背景与意义

跨学科的研究与实施具有重要意义。国家层面,跨学科主题学习有助于帮助学生获取和创造知识,同时培养其批判和应用知识的能力,提升创新能力,全面提高人才自主培养质量。另外,《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》也要求加强课程内容与学生经验、社会生活的联系,强化学科内知识整合,统筹设计综合课程和跨学科主题学习 [1] 。在课时安排上,新课标要求每门学科不少于10%课时的跨学科主题学习,综合实践活动中需设置跨学科研究性学习 [1] 。其目的在于加强综合课程建设,完善综合课程科目设置,注重培养学生在真实情境中综合运用知识解决问题的能力,在跨学科主题教学中强化课程协同育人功能。

时代层面,人工智能技术发展也引发了全球新一轮科技革命和产业革命,面对信息技术时代日新月异的海量知识,更突显跨学科科学家、多样化人才的需求。跨学科主题学习的开展,是各国人才培养的战略选择。因此,基于新课标新理念对跨学科主题学习的研究恰逢其时,且意义深远。

2. 新课标背景下跨学科主题学习内涵

跨学科主题学习是《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》 [1] 提出的新内容。从定义来看,主要是指基于学生的素养发展需求,围绕某一研究主题,以本学科课程内容为主干,运用并整合其他学科的知识与方法,开展综合学习的一种方式 [2] [3] 。新课标强调协同育人价值,改变学习方式,促进全面发展。“跨学科”应当重视加强学科联系,侧重资源整合、认知升级,致力于培养学生的创新能力,提升综合能力,培养中华民族伟大复兴所需要的复合型人才。

3. 跨学科主题学习现状研究

基于CiteSpace软件 [4] 进行信息可视化分析,针对“跨学科”相关文献的关键词、突现词、作者、研究机构等进行图谱分析,研究其热点、发展进程与研究群体。研究样本数据来源于中国知网数据库,采取高级检索的形式以“跨学科”为主题,相似主题如“学科交叉”“学科融合”“课程统整”不予选择,选择中等教育学科领域,来源于SCI、EI、北大核心、CSSCI、CSCD、AMI等影响因子较大的学术期刊406篇,学位论文485篇,共计891篇(1994年1月~2023年2月)。

3.1. 研究热点缺少新课标新理念视角

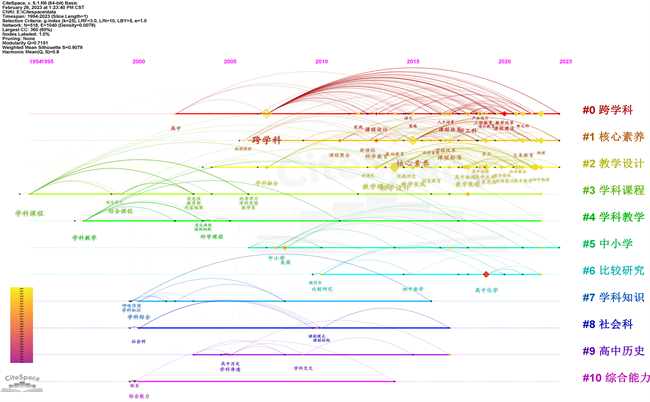

首先,对关键词进行分析。近年来,跨学科的研究进程不断演化。为了进一步分析和把握跨学科研究热点的发展进程,结合关键词是论文研究主题的高度凝练与代表的功能,利用CiteSpace信息分析软件选择Node Types中的Keyword,Time Slicing为1994~2023,使用Clustering功能对关键词进行聚类。聚类结果见图1,模块值Modularity Q为0.7151 > 0.3,表明网络社团结构是显著的,其值越大结构越显著;平均轮廓值S = 0.9079 > 0.5,表明聚类效果合理。同时,绘制Timelines视图(见图1),该视图将跨学科研究的相同聚类的文献置于同一水平线之下,可以清晰显示各个聚类之间的关系和聚类中文献的时间跨度。

Figure 1. Keyword clustering results and Timelines view

图1. 关键词聚类结果及Timelines视图

结果显示,相关文献的关键词的11个聚类分别为:跨学科、核心素养、教学设计、学科课程、学科教学、中小学、比较研究、学科知识、社会科、高中历史、综合能力,在一定程度上可以反映当前研究的热点与中心问题。一是跨学科与核心素养、教学设计、中小学、比较研究联系较紧密,体现当前中学教育针对跨学科研究重点关注的层面在于核心素养的培养,重视教学设计创新,以及通过比较研究汲取中外跨学科教育的良好经验;二是社会科体现跨学科向社会学科、新兴学科交叉转移的倾向;三是高中历史,说明当前高中历史科目对跨学科的研究,较其他学科发展超前,体系较完善;四是学科教学、学科知识、综合能力聚类体现当前研究也关注的是教师的教与学生的学,致力于通过跨学科教育培养综合能力,贯彻“以人为本”的新理念,一切“为了每一位学生的全面发展”,契合国家对创新型人才、综合型人才、多样化人才培养的需要,有助于推动现代化教育强国的建设。上述聚类中,跨学科研究热点重点包含了课程标准强调的核心素养的培养,体现育人理念的贯彻与渗透,但并未显示新课标或新理念的聚类,说明当前跨学科主题研究缺乏新课标、新理念视角。通过中国知网同时以“跨学科”和“新课标”为主题进行检索,零星的检索结果也验证此观点的可靠性。跨学科主题研究作为新的探索内容,紧紧围绕新课标要求,贯彻新理念才能把握跨学科主题学习与教学的本质,以免研究误入歧途、走向形式化。

3.2. 发展进程具有明显阶段性特征

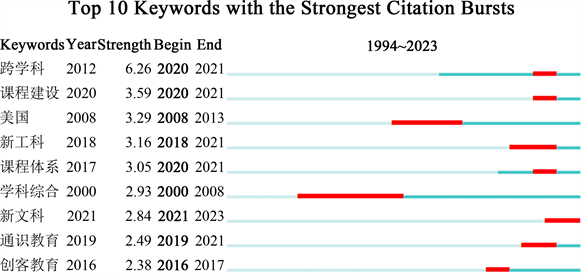

Figure 2. Results of emergent word analysis

图2. 突现词分析结果

对突现词进行分析。突变词是指在短期内频次发生显著变化的关键词,突变词分析可以判定某一领域研究的发展趋势,可以分析研究的阶段跌进以及每个阶段研究的热点问题。利用CiteSpace软件可以得出跨学科关键词突现情况信息(见图2):关键词“跨学科”突现强度最大,为6.26,其次为“课程建设”、“美国”与“新工科”,强度分别为3.59、3.29、3.16。它们的突现年份分别始于2020、2008、2021年,随后呈不断上升的发展趋势。从突现词出现的时间来看,研究热度主要集中于近三年,跨学科的研究与国家政策精神保持高度一致,课程标准对跨学科学习的明确要求,吸引众多学者积极投入思考与研究,体现课程标准的导向作用。从突现词的内容来看,跨学科重视课程建设、重视借鉴学习美国先进思想与模式,且有转向新文科、新工科发展的趋势,课程体系建设也是近年的热点。

结合突现词与关键词聚类Timelines视图呈现的脉络,可以将跨学科的发展分为三个阶段。萌芽阶段(1994~2008年)。中等教育学科最早思考跨学科主题的学者可追溯至1994年,华东师范大学课程教材教法研究所的张孔义面向21世纪人才培养的需要,提出发展与跨学科学校模式,以教学思想转变和跨学科课程为显著特征 [5] 。此后陆续有学者在中学教育学科开展相关研究,虽然未成规模与气候,但是具有一定的前瞻性。发展阶段(2008~2020年)。跨学科的重要性开始被重视,针对中外跨学科的比较研究逐渐产生,以借鉴美国中小学跨学科课程及模式居多,聚类0跨学科相关研究的文章数量迎来飞跃,此后随着跨学科成为热点话题,相关研究日益增多,研究质量逐渐提高。成熟阶段(2020~2023年)。社会形势的变化、复合型人才的需要、国家政策促使跨学科研究广泛、迅速、全面地开展。2020年修订的《普通高中数学课程标准(2017版)》在学业质量水平三、逻辑推理核心素养水平三中均明确提出要求“能够合理地运用数学语言和思维进行跨学科的表达与交流”。2022年4月《义务教育数学课程标准(2022版)》发行,对跨学科主题教学提出具体课时要求、主题学习要求、综合实践活动要求,未来相关研究势必将继续深入,迎来新的研究高峰。

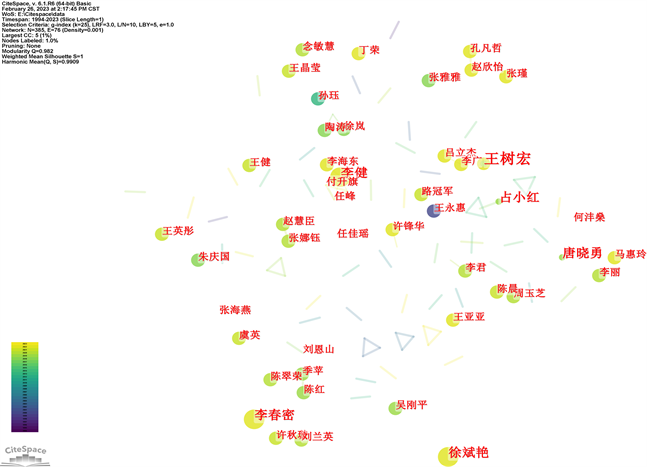

3.3. 研究主题分散

对文献作者进行分析发现,研究主题分散,未形成跨学科主题核心研究者(见图3)。文献中文献数量最多的作者为王树宏,有四篇文献,其次是徐斌艳、占小红、唐晓勇、李健、李春密各有三篇文献。来自小学、华东师范大学、人民教育出版社课程教材研究所、北京师范大学,以上作者可代表各级各类教育研究者在新课标、新理念导向下对跨学科主题的广泛探讨,对跨学科主题重要性的共识,对跨学科研究的积极响应。另外有40位作者有两篇相关文献,只有一篇文献的作者占65%,研究者范围广泛,但相互之间关联性不强,缺乏合作,领域核心研究者暂不够突出,说明缺少较为稳定成熟的研究者群体。

Figure 3. View of literature authorship analysis

图3. 文献作者分析视图

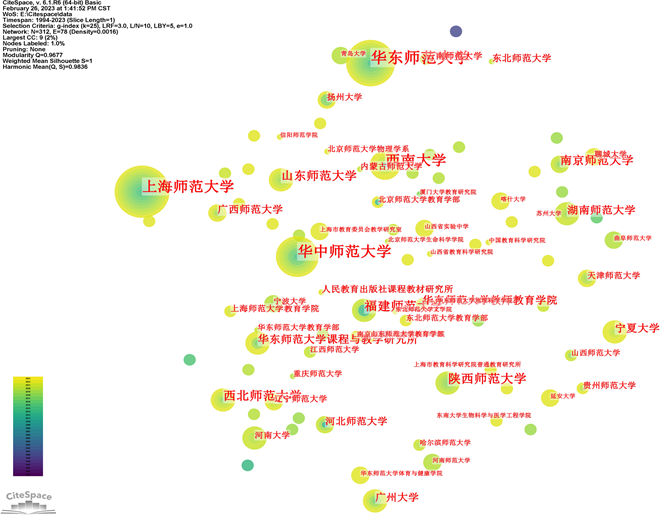

3.4. 研究机构呈“广且向东、中部集中”的分布模式

对研究机构进行分析(见图4)。圆圈的大小表示文章频次,高等院校对跨学科主题关注度较高,其中师范院校、尤其是部属师范院校的研究结果较瞩目。众多一线教师也积极参与研究,从真实课堂情境出发提出真知灼见,反馈师生共同新生,指明跨学科教学误区与实施困境。在分布上,研究机构总体分布广阔,东西南北中的高校均参与研究,但是中部与东部地区的相关研究成果集中,这也与我国教育资源的分布有关。在教育资源较发达地区,学者对前沿问题、热点问题更为敏感,更有精力,先行研究有利于带动整体范围的研究。但是机构之间存在严重缺乏合作的情况,即使地理位置处于同城市同区域、或同一高校的不同研究机构间,缺乏沟通,应当重视资源整合,协同地域优势、空间优势群策群力共同开发,提高研究的数量与质量、深度与广度。

Figure 4. View of research institution analysis

图4. 研究机构分析视图

4. 新课标背景下跨学科主题学习研究建议

维果茨基提出教学要走在发展前面,关注学生潜在的、通过自身努力后可达到的发展水平,而非当前发展水平。对于研究者的教研能力的“最近发展区”,即为现有的教研能力水平与可能的教研能力水平之间的差异,应当激励教育研究者主动、积极提升教研能力达到潜在水平。教研能力影响教学深度与教学水准,教研应当走在教学前面,再在教学实施中接收反馈,二者相辅相成。因此,基于此观点与新课标背景,结合跨学科主题学习现状对教育研究者提出以下教研建议:

1) 研读新课标,把握跨学科主题学习本质。当前跨学科主题学习研究开展地如火如荼,中等教育领域开展的相关研究关注核心素养重视教学设计,但缺乏面向新课标的研究视角,存在本质理解把握不精准,研究浮于表面化形式化等问题 [6] 。为了规避误区,全体教育研究者应当对新课标进行准确、深入、细致的研读,教研员通过讲座分享、线上视频等方式对课程标准进行解读,同一线教师、高校学者、师范生对新课标的理解、困惑融合,形成整体研读新课标的氛围,把握新课标的育人导向、人才培养目标、课程设置目标、发展水平要求,把握跨学科主题研究本质。

2) 践行新理念,转化跨学科主题学习成果。课程理念始终坚持“以人为本”,以“促进学生发展,培养社会主义人才”为宗旨。针对跨学科研究热点集中于理论成果、欠缺实证研究的问题,应当关注新理念的践行,把跨学科主题学习落到实处,搭建好跨学科主题学习的课程框架、教学模式,实现研究成果从理论上到实践上、从书本上到课堂上的转化,使其在真实课堂情境中“落地生根”,让学生能够感悟学科间的普遍联系,不被学科壁垒束缚思维与创新。同时教育研究者要重视跨学科主题学习研究的评价,以生为本,结合新课标要求设置合理的评价指标体系,实现以评促教、以评促学、反馈教研的功能。

3) 开发新资源,深化跨学科主题学习协作研究。教育研究者应整合资源,开发新课标之外的跨学科资源,加强中外跨学科比较研究,从中汲取良好经验,学习资源开发策略。针对研究缺乏合作交流的现状,应当加强大中小学一体化研究,深化协作研究。高校走在研究前沿,开拓理论上的创新,一线教师具备实验条件与能力,二者有机结合才能促进教学研融合,实现跨学科主题学习设置的育人初衷。地方教研部门应加强组织建设,统筹和规划区域教研活动,协调各方资源,优化组织形式,促进分享交流,最大化实现跨学科资源的开发。

总之,对跨学科的研究也不应只停留在应用研究上,对跨学科能力评估机制、实践评价、成果转化等的研究,还有着广阔的前景与空间。

基金项目

2023年黄冈师范学院研究生工作站项目“中学数学教师AI-TPACK发展路径分析——基于SEM的实证研究”(5032023020)。

NOTES

*通讯作者。