1. 英语阅读课堂的现状和困境剖析

沉闷、枯燥的课堂中大部分教师的关注和精力在学生对重难点知识传的习得和内化,即关注学生学习的结果,忽视学生学习的过程。在习得的过程中由于被动式的接受知识,学生很难将新习得的知识与旧知识联系起来形成完整的知识体系或框架,即学生缺乏学习能力,课堂在某种程度上呈现出失衡现象。

1.1. 忽视学生学习能力和思维品质等的培养

随着互联网等众多高科技产品的出现让知识日益更新,给学生提供了多方面知识。但与此同时知识的爆炸性让学生迷失在海量的信息中,无法将其正确处理,学生缺乏批判思维等能力。原因之一是课堂内教师将注意力用来关注学生掌握知识的程度,学习能力和思维品质很难得到培养和锻炼,更不用说提升和发展。例如教师教单词时比较局限于单词的拼写和意思,很少强调或注重教单词的词性、以及在不同语境的含义和延伸意,学生很难深刻理解单词,习得的知识比较肤浅,在考试中经常出现认识单词却不能做对题。

1.2. 缺乏人文底蕴的渗透

高中阶段教师由于一些客观原因,几乎很少涉及到人文底蕴的渗透,而这一部分正是培养学生学科素养中文化意识不可忽视的步骤。英语作为一门教育类学科,“应该帮助学生树立人类命运共同体意识和多元文化意识,发展健康的审美情趣和良好的鉴赏能力,加深对祖国文化的理解” [1] ,因此,教师应该深度解读编者的意图和人才培养的规格,借助教材来渗透人文素养,培养学生的文化意识,继承优秀的中国传统文化和客观看待中西方文化碰撞引起的差异,培养学生的文化意识。

2. 深度学习的内涵与意义

“深度学习的发生需要将学习嵌入关联的社会情境中,实现学科知识、学习态度、行为动机的整体建构与深度融合,从中理解学习策略,获得情感体验,提高认知水平” [2] 。深度学习不仅注重学习者对知识的理解和应用,更将注重学习者的情感体验,这与教育的以人为本理念深度契合。

2.1. 深度学习的内涵

弗伦斯·马顿(Ference Marton)和罗杰·萨尔乔(Roger Saljo)借鉴认知维度层次划分理论,在1976年发表了《学习的本质区别:结果与过程》,书中指出按照学习者获取信息和加工信息的不同方式,将学习者的加工分为深度水平和浅层水平,并首次提出了深度学习(Deep Learning)和浅层学习(Surface Learning)的概念 [3] 。深度学习在我国出现相对较晚,学者何玲和黎加厚(2005)对深度学习内涵的界定具有代表性。他们认为,“深度学习在理解的基础上,学习者能够批判地学习新思想和事实,并将它们融入到原有的认知结构中能够在众多思想间进行来联系,并能够将已有的知识迁移到新的情境中,做出决策和解决问题的学习” [4] 。通过大量的文献梳理和研究,笔者认为深度学习注重学习者在知识理解的基础上注重对知识内容的梳理、整合与迁移,学习过程中学习者通过对知识的认知加工,深度剖析知识的根源、关联,将其进行分类,提高认知加工策策略;深度剖析知识隐藏的人文性、科学性和教育性,理论与社会经验结合;整个环节中,培养学习者的独立思考问题的能力,即思维的独立性;培养学生解决问题的能力,即思维的批判性。换言之,深度学习注重培养学习者的批判思维、学习能力和问题解决能力等英语学科素养,这与构建高品质课堂的理念不谋而合。

2.2. 深度学习的意义

人工智能和元宇宙时代的到来,对人才的综合能力和素质提出了更高的要求。课堂作为教育教学和培养时代新人的场地,做到这些需要教师加强对课堂质量、内容和结构的把控。深度学习视域下首先可以帮助教师全方位的丰富课堂教学内容,优化课堂教学结构,提高课堂质量,培养学生的学习能力;其次帮助教师突出课堂主题,继承优秀的传统文化和坚定文化自信,客观看待中西方文化带来的冲突,树立跨文化意识,培养学生的批判思维;最后帮助教师激活课堂教学活力,落实以人为本的教育理念,打开和开发学生生命的多元性,打造全面、丰富的课堂生态系统。总言之深度学习理念可以帮助教师构建高品质的课堂,培养终身发展的人才。

教育关乎着一个国家的今天和为未来。高中作为基础教育的最后阶段,人才培养的素质要适应时代与国家的发展。深度学习在课堂的应用可以最大程度的发挥教育的价值,夯实教育的基础。深度学习在课堂的应用可以作为一个案例,让深度学习应用在别的一些领域,比如医学、人工智能等,促进科技的发展,增强国家的综合实力。

3. 深度学习理念下构建高品质课堂的框架

英语阅读作为课堂的重要工程,阅读材料负载的信息可以最大限度帮助教师提高学生的提高认知水平和经验,阅读材料在不同语境下的辩证思维可以帮助教师提高学生的创新思维,从而完善个体的品质和能力。因此在构建高品质课堂结构,首先需要教师转变教学理念,从主动者的角色转变成辅导者的角色,即让学习者主动、积极获取知识,并根据学习者的学习需求及时去扩充知识的深度和广度,提高学习者的认知策略;其次改变教学方式,课堂上锻炼学习者的思维,教师借助教材设置具体的情景,提出问题,让学习者对知识内化的基础上,根据社会经验深度剖析问题并解决问题,帮助学习者建立自己的认知机构,并不断的与社会经验结合,形成独特的思维、持久的阅读力。为此构建课堂框架从以下几个方面进行:

3.1. 深度学习语言功底,唤醒课堂教学的活力

英语作为一门语言,单词、语法和句型结构等是学生学习英语的基本功底。课堂内大部分的老师注重单一知识点的传授,缺乏系统的归纳和总结,学生习得的知识呈现碎片化、片段化。因此深度学习下,老师引导学生深度分析、归纳知识,深度挖掘知识间的联系与区别,实现知识的迁移和融合。例如,教师教时态和句型的时候,可以对时态和句型的内涵进行深度解读,让学生先了解其内涵后再进行深度学习时态和句型的结构,最后以提供具体的示例让学生深刻理解和掌握,学生在认知加工中形成有逻辑的、系统的时态和语法框架。例如在教被动语态的时候,教师可以先说被动语态的内涵即被动语态是动词的一种形式,用以说明主语与谓语动词之间的关系,其结构是:be + done,其中系动词根据主语和时间来变化。教师在学生掌握知识后再此深度学习语言背后的文化差异,中国语言趋向于委婉,喜欢用“把”字句,英国人喜欢用被动句来表达,让学生对被动语态了解更加清晰。深度学习帮助学生由理解文化差异引起的语言表达方式的不同,帮助教学生厘清知识。

3.2. 深度挖掘语篇结构,优化课堂质量

英语阅读是英语中的重大工程,是培养和锻炼学生综合能力的重要载体。通过阅读教学实现高品质的课堂,首先,教师带领学生深度探究文章中的重难点单词、短语和句型,旨在培养学生的学习能力;其次,深度剖析文章的主旨大意时,借助段落的划分帮助学生理解文章的框架结构,旨在培养学生的思维品质;然后,深度探究文章的体裁类型以及主题,为学生在写作方面打下坚实的基础,培养学生的写作能力,最后,精读文章内容的过程中,深度设置层层递进、螺旋上升式的问题让学生多角度、多维度辩证的分析问题、思考问题,培养学生的问题解决能力。在整个教学过程中,教师遵循教育教学规律和逻辑顺序,借助阅读深度设置阶梯式难度的问题,让学生深度思考、分析、解决,知识的高度输出与知识的深度加工得到高度一致,培养了学生的高阶思维。

3.3. 深度解读单元主题,激活课堂人文素养

“学生所要掌握的事实、概念、原理、技能、策略、态度、观念等学科核心知识内隐于文选型教课数中”(语文建设) [2] 。因此,课堂内教师深度解读阅读后帮助学生明确单元主题,突出和升华教学内容,激活课堂的人文素养。教师深度阅读教材内容后挖掘教材或作者传递的情感和价值,从理论知识过渡到学生的情感世界和实际生活,关注学生的生存、发展和幸福,传递正确的价值观念,让学生在深度学习中得到尊重和情感的满足,感受到教育的人文关怀,培养学生享受美好生活的能力和感知美、发现美的能力。这样深度体验下,知识不仅仅只是知识,知识成为一种情感,课堂充满人文性。

4. 深度学习在英语阅读课堂的设计

以人民教育出版社出版的普通高中教科书英语必修第三册第二单元阅读(Mother of ten thousand babies)为例 [5] ,深度理念下依据教学流程展开深度学习,培养学生的高阶思维等学科素养,来构建高品质课堂。

4.1. 导入

教师在导入环节直接呈现本单元的名言和阅读主人公,视觉冲击的同时增加学生对学习内容的兴趣。

设计意图:通过呈现让学生了解本单元的主题和本单元在整本书中的地位以及道德与美德的重要性。通过设置具体情境给学生提供更多关于主人公的背景信息,给学生搭建起阅读的信息支架,为学生理解文章做铺垫。

4.2. 略读

在略读的过程中教师借助标题来展开教学,通过标题来预测文章的主题和文章类型。教师要求学生在略读的过程中思考以下问题。

1) 文章属于哪种类型?

2) 文章是按照什么顺序展开的?

答案:1) 文章是关于林巧稚的人物传记。

2) 文章是按照时间顺序来写的。

设计意图:教师借助标题来帮助学生的理解文章的主题,呈现阅读的策略与技巧,培养学生的预测能力和阅读思维;并通过设置两个问题来帮助教师了解学生对文章的理解程度。

4.3. 精读

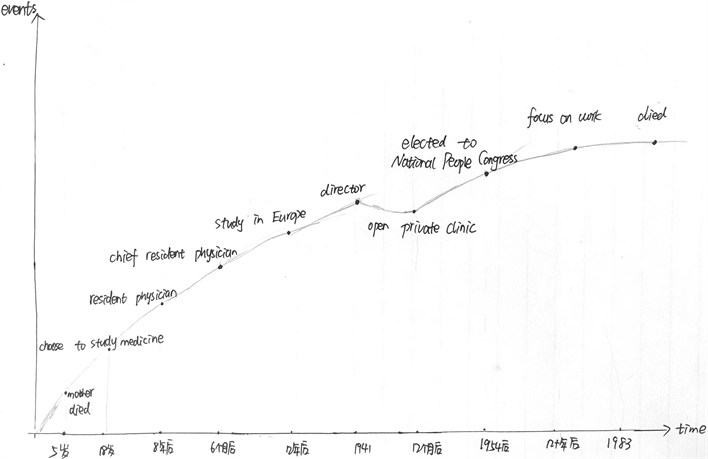

精读过程教师借助思维导图帮助学生深度理解、分析和归纳文章。教师直观的用思维导图呈现文章的逻辑顺序,帮助学生深度理解文章的框架结构和内容(见图1)。简洁明了的思维导图代替了繁文缛节的文章,清晰的逻辑顺序帮助学生高效地厘清文章的内容和结构,加深对文章的理解与把控,为后续文章的剖析做铺垫。

Figure 1. A mind map shows the general content of the text

图1. 思维导图展示文章的大致内容

设计意图:此环节是学生知识内化环节,通过思维导图可视化的形式呈现深度学习阅读过程中思维逻辑的过程和发展,逐步完善学生的思维品质;通过事迹来剖析主人公做出哪些重大抉择,总结主人公的品质或精神;在整个过程中,培养了学生的语言能力、分析能力、总结能力等,培养学生的阅读思维。

4.4. 阅读后

深度学习理念要求教师在课堂内必须关注、贴合学生的情感,关注学生的精神世界,引导学生建立丰富的情感世界,以此培养学生对事物的感知能力。因此,在深度阅读后,教师通过林巧稚的事迹和品格来让学生了解更多中国的英雄,比如2022年感动中国中的人物,学习他们的精神,塑造正确的人生观,培养学生的家国情怀。

设计意图:借助林巧稚的事迹让学习者感知和了解爱国情怀的内涵与意义,以及如何去践行。

引领学生树立正确的人生信信念与价值,培养学生的家国情怀,实现立德树人的教育目的。

课堂学习结束后,学生可以根据时间顺序完整地梳理文章主人公的事迹,并借助思维导图完整的呈现文章的逻辑顺序,这一环节是理解;可以运用学习能力和语言能力分析、阐述主人公做出的重大人生选择,这个过程是应用;可以深度剖析选择背后隐藏的品质,联系现实,发现生活中更多伟大人物的事迹与故事,并对此提出自己的想法,这一环节是迁移创新。

在整个教学流程中,首先教师带领学生从文章的标题来帮助学生了解文章,旨在培养学生的预测能力,然后从文章类型、主旨大意、段意等方面来帮助学生深度学习文章的框架结构和内容,此过程中涉及到学生的分析、归纳、总结等思维发展,培养学生的逻辑性、批判性等思维品质。最后,教师新课标中核心素养的角度出发,通过深度分析林巧稚的事迹来分析背后隐藏的品格或精神,借此延伸出中国的时代英雄,不仅契合了单元主体,而且传递了人文素养,在真实的情境中教师引领学生的世界观、人生观和价值观,培养学生的家国情怀。

5. 教学启示

首先,教师借助阅读让学生深度学习,培养学生客观、理性和批判的思维来看待事物和在真实的情境中解决问题,锻炼学生的逻辑性、批判性等思维品质。其次,深度学习理念下课堂知识有逻辑、有条理地呈现,帮助学生高效地认知加工知识,知识得以内化,培养学生的学习能力和语言能力,为以后的人文撰写打下坚实的基础。然后,深度学习理念下课堂有情感,实现了有意义、有灵魂的课堂,实现了以人为本的课堂,实现了高品质的课堂,帮助学生完善自身经验与客观世界的衔接,建立起主体世界与客体世界的联系与探索。最后,深度学习理念下以人为本的课堂让师生在教与学的过程中享受到生命的价值与幸福感,提升生命的质感,帮助学习者更好地实现自身价值,实现课堂的价值与意义。